»Golden Dome« und das illusorische Versprechen der Unverwundbarkeit

US-Raketenabwehr unter Trump: Risiken und Chancen für Europa

SWP-Aktuell 2025/A 50, 21.11.2025, 8 Seitendoi:10.18449/2025A50

ForschungsgebieteDie aktuelle US-Administration plant, das gesamte Territorium der Vereinigten Staaten vor allen Luft- und Raketenangriffen zu schützen. Im Mittelpunkt steht der Einsatz großer Satellitenkonstellationen, die Langstreckenraketen kurz nach dem Start erkennen und abfangen können. Auch wenn vermutlich nur ein Bruchteil der ehrgeizigen Pläne umgesetzt werden kann, sind Fortschritte bei der Raketenabwehr in den kommenden Jahren wahrscheinlich. Für Deutschland und Europa lassen sich Risiken und mögliche Vorteile – besonders hinsichtlich einer weltraumgestützten US-Raketenabwehr – derzeit nur schwer abschätzen. Den meisten Spielraum bewahrt sich Europa, indem es eine offene Auseinandersetzung mit Trumps Plänen vermeidet.

Präsident Trump verkündete im Januar 2025 die Golden-Dome-Initiative, ein US-amerikanisches Flugkörperabwehrprogramm, dessen grundlegende Idee auf ein Projekt aus der Zeit des Kalten Krieges zurückgeht. Das Projekt tauchte bereits als Versprechen in Trumps erster Amtszeit auf und wurde im Präsidentschaftswahlkampf 2024 erneut aufgegriffen.

Die Idee ist simpel, die Ambition außerordentlich: Trump will das gesamte US-Territorium gegen alle Arten von Luftangriffen schützen – ob durch Flugzeuge, Drohnen oder Raketen –, unabhängig vom Ursprungsland, also auch gegen mögliche Angriffe aus Russland oder China. Zwar lassen sich neue Initiativen nur schwer von bestehenden Programmen abgrenzen. Doch die Regierung hat bereits eine Reihe gesetzlicher, administrativer und finanzieller Maßnahmen ergriffen, die zum Aufbau des Golden Dome beitragen sollen. Laut dem Weißen Haus soll das Projekt 175 Milliarden US-Dollar kosten und bis zum Ende von Trumps zweiter Amtszeit 2029 abgeschlossen sein.

Obwohl vieles noch unklar ist, steht fest, dass das System aus mehreren Ebenen an Land, auf See und im Weltraum bestehen soll, einschließlich weltraumgestützter Sensoren und Abfangsysteme. Die Abwehr ballistischer Langstreckenraketen bleibt jedoch der umstrittenste Teil der Initiative und steht daher im Mittelpunkt dieser Analyse.

Bemühungen, Grenzen und Ziele

Verschiedene Raketentypen erfordern unterschiedliche Abwehrsysteme. Differenzierungen sind daher entscheidend. Ballistische Raketen unterscheiden sich in Abschussplattform, Nutzlast und Reichweite. Alle Abwehrsysteme bestehen aus mehreren Schichten, um Bedrohungen durch Raketen mit unterschiedlicher Reichweite, Geschwindigkeit und Flugbahn zu bekämpfen.

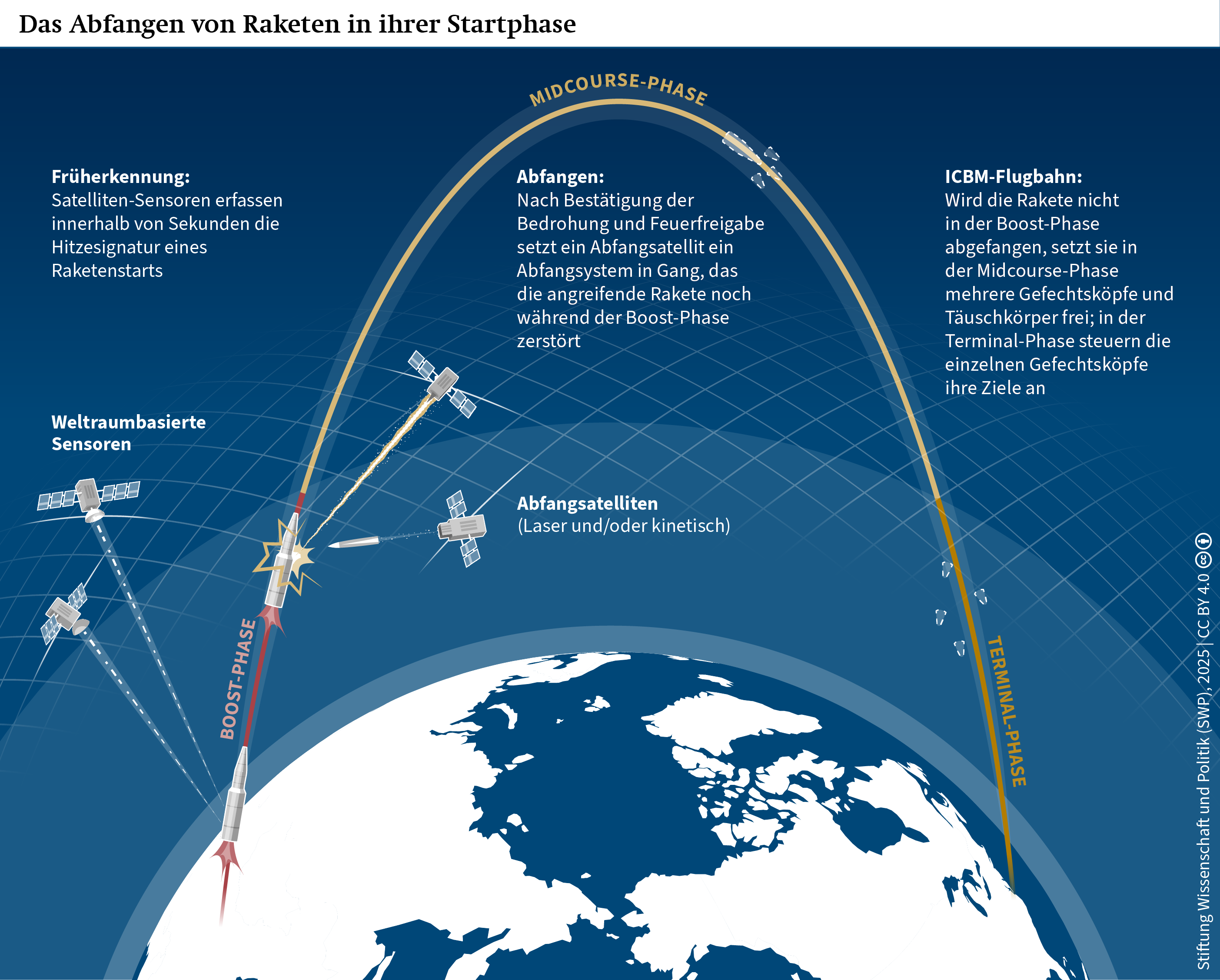

Washington betrachtet ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen (SRBMs und MRBMs) als taktische Waffen in regionalen Konflikten, da sie Streitkräfte oder Verbündete der USA bedrohen, jedoch nicht deren Staatsgebiet. Nur interkontinentale ballistische Raketen (ICBMs und SLBMs) mit mehreren Tausend Kilometern Reichweite gelten als strategische Bedrohung für das US-Territorium. Sie abzuwehren ist in allen drei Flugphasen äußerst schwierig.

Abwehrsysteme nutzen unterschiedliche Ansätze, um Waffen in jeder Flugphase zu neutralisieren. In der sehr kurzen Endphase kann eine Rakete nur durch Abfangsysteme aufgehalten werden, die in unmittelbarer Nähe zum Ziel stationiert sind. Dieser Ansatz schützt wichtige Standorte wie Militärstützpunkte. Er würde jedoch eine enorme Anzahl von Systemen erfordern, um ein großes Land wie etwa die USA zu verteidigen. Deshalb liegt der technologische Schwerpunkt seit langem auf der mittleren Flugphase, in der mehr Zeit bleibt, den Sprengkopf zu orten und zu bekämpfen.

Weil sie befürchtete, globale Instabilität zu fördern, hat die US-Regierung in der Vergangenheit Raketenabwehrsysteme bewusst begrenzt und sich hauptsächlich auf Abschreckung gegenüber den Langstrecken-Atomraketen strategischer Konkurrenten beschränkt. In den letzten drei Jahrzehnten wurden aber begrenzte Raketenabwehrkapazitäten entwickelt, um auf die Bedrohung durch revisionistische, isolierte und destabilisierende Staaten zu reagieren – heute Nordkorea und in Zukunft womöglich auch Iran. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass diese Akteure sich durch angedrohte Vergeltung nicht abschrecken lassen, weshalb die USA in die Lage versetzt werden müssen, Angriffe abzuwehren.

Das derzeit eingesetzte bodengestützte Raketenabwehrsystem (Ground-Based Midcourse Defense System), welches Raketen in der mittleren Flugphase abfangen soll, wurde genau für solche Bedrohungen konzipiert. Aber auch wenn sich die USA vor allem auf die Abwehr nordkoreanischer ICBMs konzentrieren – die bislang höchste Priorität genießt –, bleibt die Wirksamkeit des Systems zweifelhaft. Kurzfristige Durchbrüche in der Entwicklung solcher Abwehrsysteme sind kaum zu erwarten. Daher räumen US-Beamte ein, dass Investitionen im jetzigen System nicht ausreichen werden, um russische oder chinesische Raketen abfangen zu können.

Im Gegensatz dazu hat es entscheidende Vorteile, Raketen während der Startphase (Boost Phase) abzufangen. In diesem Zeitraum ist die Rakete am vulnerabelsten, da Gegenmaßnahmen – etwa mehrere manövrierfähige Sprengköpfe, Täuschkörper oder elektronische Störsender – typischerweise erst in der mittleren Flugphase (Midcourse) zum Einsatz kommen.

Allerdings dauert die Startphase nur drei bis vier Minuten, was extremen Zeitdruck erzeugt. Deshalb müssten bodengestützte Abfangraketen sehr nahe am Abschussort positioniert werden. Bei großen Ländern wie Russland oder China oder in Ozeanen aber ist das unmöglich. Theoretisch ließe sich dieses Problem mit Abfangraketen in einer niedrigen Erdumlaufbahn (etwa 2.000 Kilometer vom Abschussort entfernt) lösen. Weltraumgestützte Abfangraketen würden jedoch nicht über einem Ziel stationiert bleiben, sondern in einer Umlaufbahn kreisen. Das würde große Satellitenkonstellationen erfordern – einige zur Erkennung von Abschüssen, andere zum Transport kinetischer oder nichtkinetischer (wie Laser) Abfangwaffen –, um eine lückenlose Abdeckung zu gewährleisten.

Hier liegt der Hauptschwerpunkt der Raketenabwehr innerhalb der Golden-Dome-Initiative. Unabhängige Experten schätzen, dass für einen erfolgreichen Einsatz große Fortschritte in den Bereichen Sensorabdeckung, Gefechtsführung und Zuverlässigkeit der Abfangraketen nötig wären – ganz zu schweigen von beispiellosen Investitionen in die Infrastruktur. Auf der anderen Seite behauptet die US-Regierung, die erforderlichen Technologien seien größtenteils bereits vorhanden, warnt jedoch, die Verwirklichung des erforderlichen »Systems aus Systemen« werde herausfordernd sein. Die Expertise unterschiedlicher Behörden und der Streitkräfte muss gebündelt, Silodenken überwunden und eine integrierte Architektur geschaffen werden.

Trumps unerreichbare Ziele

Historisch gesehen hat Washington in seiner Raketenabwehrpolitik bewusst eine gewisse Ambiguität bewahrt, um seine Gegner über Umfang und Ziele seiner Programme im Unklaren zu lassen. Im Gegensatz dazu hat die Trump-Regierung konkrete Ziele für Fähigkeiten, Budgets und Zeitpläne festgelegt. Es ist jedoch kaum damit zu rechnen, dass Golden Dome seine erklärten Ziele erreichen wird.

Technologie. Die umfassende Ambition von Golden Dome, nämlich die USA gegen Angriffe aus allen Richtungen zu verteidigen, erhöht die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Der Vergleich mit dem historischen Vorgängerprojekt, das ebenfalls weltraumgestützte Abfangraketen vorsah, ist wenig ermutigend. In den 1980er Jahren verfolgte die Regierung von Ronald Reagan die Strategic Defense Initiative (SDI) oder »Star Wars« mit dem weitaus bescheideneren Ziel, nur ein Drittel bis die Hälfte der ankommenden sowjetischen Raketen abzufangen. Nachdem etwa 80 Milliarden Dollar ausgegeben worden waren, wurde das Projekt vor allem wegen mangelnder technischer Umsetzbarkeit aufgegeben, ohne dass jemals Abfangraketen im Weltraum stationiert wurden.

Selbst wenn es technologische Durchbrüche gäbe, stehen die Gesetze der Physik der Errichtung eines Golden Dome entgegen. Zentrale Komponenten wie Abfangsysteme, die in der Startphase wirken, und weltraumgestützte Waffen sind bislang nicht erprobt. Ob und wann sie einsatzbereit wären, ist völlig unklar. Auch wenn kommerzielle Anbieter Satelliten kostengünstig und effizient starten könnten, bräuchte Golden Dome gewaltige Konstellationen, um Raketen zu orten und sie zerstören zu können. Zur Veranschaulichung: Das System hat nur wenige Minuten Zeit, um eine Rakete zu erkennen, als echte Bedrohung zu bestätigen und eine weltraumgestützte Einheit zum Abfangen zu steuern – eine enorme Herausforderung, allein in der Datenverarbeitung. Ist dieser kurze Zeitraum vorbei, muss der nächste Satellit das tatsächliche Abfangen übernehmen. Daher wären zahlreiche Satelliten notwendig, um eine einzige Rakete zu zerstören. Russland verfügt über rund 500 Trägerraketen, die Nuklearsprengköpfe in die USA befördern könnten. Trumps Ziel, Hunderte oder gar über tausend russische und chinesische Raketen zuverlässig abzufangen, würde vermutlich Zehntausende Satelliten benötigen.

Selbst wenn ein solches System eingesetzt würde, könnten Gegner versuchen, es zu überlasten, zu zerstören und möglicherweise zu täuschen. Zumindest in Bezug auf die Kosten sind potentielle Angreifer weiterhin im Vorteil gegenüber den Verteidigern. Offensivmaßnahmen dürften weitaus kostengünstiger bleiben als Verteidigungssysteme. Dies zwänge Washington, unverhältnismäßig mehr zu investieren, um Schritt zu halten.

Die Gegner sind gut darauf vorbereitet, die US-Abwehrinvestitionen ins Leere laufen zu lassen. Schon heute erhöht China die Zahl seiner Raketensilos. Russland investiert derweil stark in neue strategische Waffen, die Raketenabwehrsysteme umgehen sollen. Darunter befinden sich ein interkontinentaler Nukleartorpedo und eine Langstreckenrakete, die den Globus umrunden kann, um die USA aus unerwarteter Richtung anzugreifen. Insgesamt deutet das Entwicklungstempo – vor allem in China – darauf hin, dass nur fundamentale technologische Durchbrüche es den USA ermöglichen würden, Abwehrsysteme zu konstruieren, die nicht durch deutlich günstigere Offensivsysteme ausgeglichen werden können. Dazu würden beispielsweise weltraumbasierte Systeme zählen, die auch die Flugbahn extrem manövrierfähiger Waffensysteme verfolgen könnten.

Dasselbe Ungleichgewicht gilt für den Weltraum. Während Teheran und Pjöngjang nur über begrenzte Fähigkeiten zur Weltraumlageerfassung verfügen, besitzen Peking und erst recht Moskau hochentwickelte Fähigkeiten in diesem Bereich. Sowohl China als auch Russland haben darüber hinaus bewiesen, dass sie Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn, wo weltraumgestützte Abfangraketen wahrscheinlich stationiert wären, zerstören können. Neben dem Einsatz kinetischer Mittel entwickeln Russland und China nichtkinetische Weltraumabwehrfähigkeiten, etwa Signalstörer, Cyberfähigkeiten sowie Laser- und Teilchenstrahlenwaffen. Überdies gibt es Anzeichen dafür, dass Russland möglicherweise fähig und willens wäre, eine Atomwaffe im Weltraum zu stationieren. Dadurch wäre es in der Lage, eine große Anzahl von US-Weltraumressourcen auf einmal zu vernichten. Das jedoch wäre für alle vom Weltraum abhängigen Nationen mit hohen Kosten verbunden.

Mit dem Fortschritt der Golden-Dome-Technologien könnten Russland und China zusätzliche Gegenmaßnahmen erarbeiten, um die neuen Abwehrsysteme zu umgehen. Für herkömmliche Täuschkörper lässt die Startphase schon jetzt kaum Spielraum. Potentielle Angreifer könnten versuchen, diese Phase weiter zu verkürzen, die Infrarotsignatur ihrer Raketenabgase zu verringern oder ihre Flugkörper von unerwarteten Orten zu starten, um die US-Frühwarnung zu erschweren. Leistungsstarke Raketenabwehrsysteme der USA werden Gegner voraussichtlich auch dazu veranlassen, in neue Technologien zu investieren – etwa neuartige Antriebssysteme, Tarnmethoden beim Start sowie elektronische und cybergestützte Gegenmaßnahmen.

Kosten. Die derzeitige Kostenschätzung von 175 Milliarden Dollar für die Errichtung des Golden Dome ist mit ziemlicher Sicherheit unrealistisch. Zieht man die bisherigen Ausgaben und die voraussichtlichen Kosten für wesentliche Komponenten in Betracht, werden die Gesamtkosten für einen vollständig entwickelten Golden Dome zweifellos viel höher ausfallen. Einige Schätzungen beziffern die Kosten auf über 500 Milliarden Dollar, andere sogar auf noch höhere Summen. Selbst wenn die Bemühungen des privaten Sektors unerwartet erhebliche Fortschritte bei Geschwindigkeit, Innovation und Effizienz zeitigen sollten, ist es dennoch höchst unwahrscheinlich, dass die Finanzierungslücke geschlossen werden kann. Die Regierung scheint sich dieser Diskrepanz bewusst zu sein: Im Sommer 2025 legte die Missile Defense Agency des Pentagons einen Vertragsvorschlag in Höhe von 151 Milliarden Dollar vor, der nur einen Bruchteil des gesamten Projektumfangs abdecken würde.

Schon eine einfache Analyse macht die finanzielle Unvereinbarkeit deutlich. Jeder Satellit in einer niedrigen Erdumlaufbahn muss alle drei bis fünf Jahre ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass mindestens ein Fünftel der Konstellation jährlich ersetzt werden muss. Bei einem Golden-Dome-System mit 10.000 Satelliten wären dies 2.000 Ersatzsatelliten pro Jahr. Selbst wenn Abfangraketen in Massenproduktion hergestellt würden und weitaus günstiger wären als heute, würden sie wohl immer noch mehrere Millionen Dollar pro Stück kosten. Analysten schätzen die nötigen Ausgaben auf etwa 20 Millionen Dollar je Abfangrakete. Das sind jährlich 40 Milliarden allein für die Aufrechterhaltung der Konstellation, ohne die Betriebskosten. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass die Abwehr ballistischer Raketen nur eine von vielen Komponenten ist, die Trump unter Golden Dome zu bündeln versucht.

Zeitplan. Es ist äußerst unrealistisch, dass Trumps ehrgeiziger Plan bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2029 vollständig umgesetzt sein wird. Zum einen bedarf es voraussichtlich noch vieler Schlüsseltechnologien, deren Entwicklung Jahrzehnte erfordern oder zumindest einem kaum vorhersehbaren Zeitplan folgen würde. Selbst wenn für Golden Dome nur die Integration bestehender Technologien notwendig wäre, hat noch kein militärisches oder ziviles Regierungsprogramm in Friedenszeiten jemals eine derart komplexe Integration in einem so engen Zeitrahmen erreicht.

Jenseits ihrer üblichen Selbstüberschätzung scheint selbst die Trump-Administration erkannt zu haben, dass mehr Zeit benötigt wird. Das Pentagon scheint zunächst der Integration von Daten- und Sensornetzwerken Vorrang zu geben, bevor an der Fähigkeit gearbeitet werden soll, weltraumgestützte Waffen zu positionieren. Der erste Schritt besteht im Aufbau einer Satellitenkonstellation zur Verfolgung von Raketen, doch selbst dieser Teil dürfte vor dem Ende von Trumps Amtsperiode kaum realisierbar sein. So geht selbst das Pentagon in seinem Umsetzungsplan davon aus, dass bis Ende 2028 lediglich eine kontrollierte Demonstration unter Idealbedingungen möglich ist.

Allmählicher Fortschritt

Auch wenn die Trump-Regierung die Golden-Dome-Vision wohl nicht vollständig verwirklichen wird, deuten aktuelle Pläne und Investitionen darauf hin, dass die USA in den kommenden Jahren nach und nach Fortschritte bei der Raketenabwehr machen werden – auch im Weltraum, wo Sensorik und Datenintegration im Mittelpunkt stehen werden. Dieser allmähliche Fortschritt wird maßgeblich von verschiedenen Interessengruppen vorangetrieben, die Weiterentwicklungen in der Raketenabwehr unterstützen. Der Antrieb scheint aus einer Kombination von militärischen Notwendigkeiten, strategischen Überlegungen, politischen Anreizen und widerstreitenden Befindlichkeiten des US-Präsidenten zu stammen.

Die militärische Notwendigkeit, die Raketenabwehr zu stärken, hat mit den Veränderungen der Bedrohungslage zugenommen. Vor allem haben sich die Großmachtbeziehungen verschlechtert, was die Gefahr erhöht, dass die nukleare Schwelle überschritten wird. Sowohl Russland als auch China haben in Fähigkeiten investiert, die nicht nur darauf abzielen, die Machtprojektion der USA einzuschränken, sondern auch einen Konflikt über das Niveau hinaus zu eskalieren, das Washington zu akzeptieren bereit ist. Zudem erschweren technologische Fortschritte die Raketenabwehr erheblich: Präzisionslenkung ist allgegenwärtig geworden, und neuartige Flugprofile können bestehende Abwehrsysteme unterlaufen und sie potentiell obsolet machen.

Strategische Überlegungen treiben den Ausbau der Raketenabwehr ebenfalls voran. Manche sehen die Raketenabwehr als Instrument einer Counterforce-Strategie, indem sie gegnerische Vergeltungsschläge nach einem möglichen Erstschlag der USA einschränkt und so die Schadensbegrenzung unterstützt sowie Abschreckung und Rückversicherung verstärkt. Andere bezweifeln, dass sich Golden Dome umsetzen lässt, sehen in dem Projekt jedoch Chancen für größere US-Investitionen in fortschrittliche Technologien, um China und Russland in einen langfristigen, für sie nachteiligen strategischen Wettbewerb zu zwingen. Wieder andere betrachten die Investitionen in die Raketenabwehr als Druckmittel, welches Washington eine bessere Position bei künftigen Verhandlungen mit Peking und Moskau über Rüstungskontrolle verschaffen könnte.

Politische Anreize spielen vermutlich ebenfalls eine große Rolle. Die Raketenabwehr spricht unterschiedliche Lager an: Isolationisten sehen darin einen Weg zur Selbstgenügsamkeit, Hardliner ein Instrument globaler Machtausübung. Für Trump und seine Verbündeten steht Golden Dome eher für politische Symbolik als für strategisches Kalkül, ähnlich wie die Mauer-Pläne für die mexikanische Grenze. Die Initiative soll Souveränität und Stärke demonstrieren. Diese Fokussierung auf Sichtbarkeit könnte jedoch zu unrealistischen Entwicklungs- oder Einsatzentscheidungen führen, denn komplexe Systeme mit langen Zeitplänen werden einen Präsidenten, der die öffentliche Wahrnehmung über handfeste Ergebnisse stellt, wohl kaum zufriedenstellen.

Schließlich scheinen auch persönliche Eigenheiten Trumps Einsatz für Golden Dome zu prägen. Seine Haltung zu Nuklearwaffen und Militärausgaben ist widersprüchlich. Einerseits fordert er Abrüstung und den Rückzug aus globalen Verpflichtungen. Andererseits besteht er auf militärische Dominanz der USA, auch wenn er gleichzeitig deren Grundlage schwächt. Wie einst Reagans Unbehagen gegenüber Nuklearwaffen zu SDI führte, will auch Trump nicht auf die Strategie der nuklearen Vergeltung setzen und bevorzugt die scheinbar praktische, aber vor allem sichtbare Lösung im Bereich Abwehrsysteme. Zudem spiegelt sein Vertrauen in privatwirtschaftliche Innovationen den Glauben wider, dass amerikanische Technologie strategische Probleme lösen kann – eine Sichtweise, die zum Ziel hat, die zentralen Kompromisse globaler Verpflichtungen, breiter Allianzen und nuklearer Abschreckung zu umgehen.

Keine offene Auseinandersetzung

Auch wenn Trumps ambitionierte Golden-Dome-Vision schließlich nur im Ansatz verwirklicht wird, werden dennoch beträchtliche Ressourcen in den Ausbau der US-Raketenabwehr fließen. Für Deutschland und Europa ergeben sich daraus schwierige Abwägungen. Die große Unsicherheit rund um die Initiative erschwert eindeutige Schlussfolgerungen.

Zu den potentiellen Vorteilen gehören Fortschritte in der US-Raketenabwehr, welche die Rückversicherung der USA gegenüber Verbündeten stärken könnten. Darüber hinaus könnten zusätzliche Investitionen in die Raketenabwehr technologische Innovationen in anderen kritischen Bereichen befördern, etwa in der weltraumbasierten Sensorik. Das könnte den USA einen Vorsprung vor China und Russland verschaffen. Auch dies könnte die Fähigkeit der USA erweitern, Europa Rückversicherung zu bieten. Erwartete US-Investitionen in weltraumgestützte Frühwarn- und Ortungssysteme könnten die Nato-Raketenabwehr durch frühere und präzisere Zielzuweisungen verbessern und die Erfolgschancen europäischer Abfangsysteme erhöhen. Voraussetzung dafür wären jedoch ein belastbarer, rascher Datenaustausch sowie Freigabevereinbarungen.

Unabhängig vom tatsächlichen Erfolg des Projekts könnten zusätzliche Investitionen im Bereich Raketenabwehr Russland in Zugzwang bringen, eigene Ressourcen in Gegenmaßnahmen umzuleiten. Angesichts des angespannten russischen Verteidigungshaushalts, der überforderten Industriekapazitäten und der personellen Anforderungen könnte gesteigerter Druck Moskaus Fähigkeit einschränken, seine Streitkräfte wiederaufzubauen und sich glaubwürdig auf einen Konflikt mit der Nato vorzubereiten. Innenpolitisch könnte die Verlagerung weiterer Mittel von zivilen zu militärischen Zwecken die sozioökonomische Belastung vergrößern. Auch wenn es Russland bisher gelungen ist, trotz externer Belastungen seine Streitkräfte aufzustocken, könnte dieser zusätzliche Druck zu mehr europäischer Sicherheit beitragen und langfristig Raum für diplomatische Bemühungen eröffnen.

Golden Dome könnte greifbare Vorteile für Europas Raketenabwehr bringen, besonders dann, wenn in den USA Innovationssprünge zu verzeichnen sind. Außerdem könnte Europa von Teilaufträgen für das Projekt profitieren. Ein solcher Aufbau europäischer Expertise könnte überdies die eigenen Bestrebungen in der Raketenabwehr beschleunigen. Denkbar wäre auch, dass bereits existierende europäische Systeme Teil der US-Infrastruktur werden.

Neben diesen potentiellen Vorteilen müssen jedoch auch die möglichen Nachteile aufgeführt werden. Denn auf der anderen Seite steht zu befürchten, dass Ausgaben für die Raketenabwehr Finanzmittel aus wichtigen Bereichen abziehen, die für Europa und die Nato von entscheidender Bedeutung sind, wie die Einsatzbereitschaft konventioneller Streitkräfte und die militärische Präsenz an der Ostflanke der Nato. Daher könnte die Entwicklung des kostspieligen Golden Dome zulasten zuverlässigerer Fähigkeiten gehen.

Ferner könnten Fortschritte in der Raketenabwehr die strategische Stabilität beeinträchtigen, besonders in Krisenzeiten. Glaubt ein Staat, dass seine Nuklearstreitkräfte bald durch einen Präventivschlag neutralisiert werden könnten und er sich nicht mehr auf seine Zweitschlagsfähigkeit verlassen kann, steigt der Anreiz zum Erstschlag.

Zudem birgt das offene Streben der US-Regierung nach nuklearer Unverwundbarkeit durch Raketenabwehrsysteme die Gefahr, die diplomatische Glaubwürdigkeit der westlichen Verbündeten in Frage zu stellen. In internationalen Foren präsentieren sich die westlichen Verbündeten als verantwortungsbewusste Akteure im Nuklearbereich, die sich für die Erhaltung der bestehenden nuklearen Ordnung einsetzen – im Gegensatz zum revisionistischen und destruktiven Verhalten Pekings und mehr noch Moskaus. Diese Darstellung ist indes schwerer aufrechtzuerhalten, wenn Washington bereit erscheint, weltraumgestützte Systeme zum eigenen Schutz einzusetzen, und damit die Abschreckungsfähigkeit anderer zu untergraben versucht – und wenn Verbündete der USA diese Haltung sogar unterstützen.

Schließlich könnten Washingtons Pläne es vor allem China und Russland erleichtern, ihre geplanten asymmetrischen Fähigkeiten in diesem Bereich zu rechtfertigen und dann bestehende Programme weiterzuentwickeln. Vor allem der Schwerpunkt auf weltraumgestützter Raketenabwehr könnte Moskau und Peking einen Vorwand liefern, Waffen im Weltraum zu stationieren oder mehr in sie zu investieren. Außerdem erhöhen weltraumgestützte Abfangraketen das Risiko von Fehleinschätzungen bei Weltraumoperationen. Die größte Gefahr liegt jedoch in der Verletzlichkeit von Satellitensystemen im Orbit: Angriffe auf Weltraumobjekte können Kettenreaktionen der Zertrümmerung auslösen. Diese Trümmer können die militärische und zivile Infrastruktur bedrohen, von der moderne Gesellschaften zunehmend abhängig sind.

Die Vorteile des Projekts Golden Dome sind ungewiss. Es überwiegen die potentiellen Nachteile und Risiken für Europa. Deshalb haben die Europäer ein Interesse daran, dass das Projekt die transatlantischen Beziehungen so wenig wie möglich belastet. Allerdings kann Europa nur begrenzten Einfluss auf die Raketenabwehragenda der Trump-Regierung ausüben. Bislang hat das Weiße Haus europäischen Positionen kaum Beachtung geschenkt. Zudem werden die dem Projekt zugrunde liegenden Technologien überwiegend in den USA entwickelt, sodass Washington wenig Anlass dafür sehen dürfte, Europa einzubinden. Da die Rüstungskontrolle mit Russland und China ins Stocken geraten ist, fehlen Europa auch die diplomatischen Kanäle, um den Prozess aktiv mitzugestalten oder kooperative Lösungen voranzutreiben.

Um seinen Spielraum bestmöglich zu nutzen, sollte Europa vereint auftreten und sich vor allem nicht als Hindernis für US-Innovationen positionieren, sondern als Partner, der sich für eine verantwortungsvolle und strategisch sinnvolle Entwicklung der Raketenabwehr einsetzt. Zwar besitzt Europa keine direkten diplomatischen Hebel. Dennoch hilft es der europäischen Positionierung, wenn die eigene Raketenabwehr und die eigenen Früherkennungssysteme weiter geplant und ausgebaut werden. Gelingt es Europa auf diese Weise, von einer stärkeren Position aus zu verhandeln, erhöht es seine Chancen, von der Regierung Trump ernst genommen zu werden. Gleichzeitig könnten europäische technologische Durchbrüche in Golden Dome einfließen, was wiederum den Verhandlungsspielraum erweitern würde. Europa sollte sich nicht öffentlich gegen die Pläne der Trump-Administration stellen, sondern Bedenken besser hinter verschlossenen Türen äußern. Hierbei sollten die Fragilität des Weltraums und mögliche unbeabsichtigte Folgen hervorgehoben werden. Ferner sollte Deutschland die diplomatischen Bemühungen um verantwortungsvolles Verhalten im Weltraum fortsetzen, auch im Rahmen der Vereinten Nationen.

Dr. Liviu Horovitz ist Wissenschaftler, Juliana Süß Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Das Aktuell entstand im Rahmen des Projekts STAND (Strategic Threat Analysis and Nuclear (Dis-)Order).

Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0

Das Aktuell gibt die Auffassung des Autors und der Autorin wieder.

SWP-Aktuells werden intern einem Begutachtungsverfahren, einem Faktencheck und einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https://www. swp-berlin.org/ueber-uns/ qualitaetssicherung/

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik

Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Ludwigkirchplatz 3–4

10719 Berlin

Telefon +49 30 880 07-0

Fax +49 30 880 07-100

www.swp-berlin.org

swp@swp-berlin.org

ISSN (Print) 1611-6364

ISSN (Online) 2747-5018

DOI: 10.18449/2025A50