Noch Zivilmacht?

Die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland

SWP-Studie 2025/S 13, 19.09.2025, 36 Seitendoi:10.18449/2025S13

ForschungsgebieteProf. i. R. Dr. Hanns W. Maull ist Non-Resident Senior Fellow der SWP.

-

In ihrer Außen- und Sicherheitspolitik verfolgte die Bundesrepublik Deutschland von Anfang an ein Rollenkonzept, das sich an drei grundlegenden Prämissen orientierte: »Nie wieder« (Absage an die Gräuel des nationalsozialistischen Deutschland), »niemals im Alleingang« (prinzipieller Multilateralismus), »Diplomatie statt Gewalt«.

-

Dieses Rollenkonzept lässt sich als das einer »Zivilmacht« beschreiben. Die im Verfolg dieses Konzeptes insgesamt überaus erfolgreiche Politik verdankte sich innen- und außenpolitischen Voraussetzungen, die im Verlauf der beiden letzten Jahrzehnte zusehends erodierten.

-

Innenpolitisch ermöglicht wurden die Erfolge der Zivilmacht Deutschland durch kluge Machtpolitik: Die Bundesrepublik entfaltete ein auf ihr Rollenkonzept zugeschnittenes Portfolio an Machtressourcen, die letztlich der friedlichen Wiedervereinigung eines in ein vereintes Europa eingebetteten Deutschlands den Weg bahnten. Die Kultivierung dieser Machtressourcen und eine konsequente strategische Ausrichtung am Konzept der Zivilmacht wurden in jüngster Zeit jedoch vernachlässigt.

-

Außenpolitisch beruhten die Erfolge auf der Verfügbarkeit von inner- und außereuropäischen Partnern, leistungsfähigen internationalen Organisationen und einem internationalen Umfeld, das insgesamt in gewissem Ausmaß »zivilisiert« war: Die Anwendung von Gewalt wurde in den zwischenstaatlichen Beziehungen durch das nukleare Patt in Europa eingehegt.

-

In seinen Grundzügen ist das Rollenkonzept der Zivilmacht für Deutschland auch unter den gegenwärtigen, wesentlich ungünstigeren äußeren Bedingungen unverzichtbar: Es ist außen- wie innenpolitisch zutiefst verwoben mit der Identität und Verfassung der Bundesrepublik als liberale Demokratie. Die Bundesregierung sollte daher auf eine konsequente Wahrung und Mehrung ihres spezifischen Machtportfolios setzen und dabei insbesondere die (Fort-)Entwicklung der internationalen und supranationalen Zusammenarbeit mit anderen liberalen Demokratien und gleichgesinnten Partnern vorantreiben.

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung und Schlussfolgerungen

3 Die Voraussetzungen für Deutschlands Erfolge als Zivilmacht

5 Zeitenwende I: Die Defizite der Zivilmacht Deutschland nach 1990

5.1 Machtgrundlagen und Gestaltungswille

6 Zeitenwende II: Auflösungstendenzen in der liberalen internationalen Ordnung

7.1 Machtpolitische Grundlagen ausbauen

7.2 Macht in Einfluss umsetzen

7.3 Koalitionen schmieden, integrative supranationale Strukturen aufbauen

Problemstellung und Schlussfolgerungen

Die bundesdeutsche Außenpolitik entwickelte schon früh eine ungewöhnliche strategische Grundorientierung. Aus politikwissenschaftlicher Perspektive lässt sich diese als kollektives außenpolitisches Rollenkonzept verstehen: Generell beruht ein derartiges Konzept auf der außenpolitischen Identität eines Staates und beinhaltet seine grundlegenden Prinzipien, Werte und Handlungsmaximen in der internationalen Politik. Damit sind zugleich seine außenpolitischen Interessen und Zielsetzungen definiert. Für die alte Bundesrepublik bedeutete dies ein Rollenkonzept als »Zivilmacht«, ausgerichtet an der Formel: »nie wieder« (bezogen auf die Gräuel des nationalsozialistischen Deutschland), »niemals im Alleingang« und »Diplomatie statt Gewalt«. Die mit diesem Rollenkonzept verbundenen sicherheitspolitischen (Selbst-) Beschränkungen verband die bundesdeutsche Außenpolitik mit der Verfolgung ihrer elementaren Ziele: Rehabilitierung, Wiederaufbau, Sicherheit, Wohlstand und Aussicht auf eine friedliche Wiedervereinigung. Um diese Ziele zu erreichen, bedurfte es einer »Zivilisierung« der zwischenstaatlichen Beziehungen, zunächst in Europa, perspektivisch darüber hinaus auch im Weltmaßstab. Kernelement einer solchen Zivilisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen war und ist die Einhegung gewaltförmiger Konfliktaustragung; an ihre Stelle treten diplomatisch-politische oder vertragsrechtliche Formen der Konfliktbearbeitung.

Dieses ambitionierte, im Ergebnis dann aber in den folgenden Jahrzehnten überaus erfolgreiche Projekt der bundesdeutschen Außenpolitik – ihre grand strategy – beruhte auf klugem diplomatischem und sicherheitspolitischem Agieren, einer wachsenden innenpolitischen Unterstützung dieser Politik sowie auf zwei weiteren wesentlichen Voraussetzungen: Erstens hatte die BRD das Glück, mit den USA und den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union Partner zu finden, deren außenpolitische Rollenkonzepte mit dem der Zivilmacht Bundesrepublik kompatibel waren und es somit stützten und beförderten. Dies wiederum ermöglichte es der bundesdeutschen Außenpolitik, zweitens, sich in einem hinlänglich kongruenten internationalen Umfeld zu bewegen, einem regionalen und globalen internationalen Kontext also, der bereits ansatzweise »zivilisiert« war. Erreicht wurde dies durch die von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete liberale internationale Ordnung mit ihren drei zentralen Säulen: einer offenen, ausgeprägt institutionalisierten und verrechtlichten Weltwirtschaftsordnung; Sicherheitsordnungen in Europa und Ostasien, die durch bilaterale und kollektive Verteidigungsbündnisse mit den USA stabilisiert wurden, sowie der westeuropäischen Integration, vornehmlich im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften.

All diese begünstigenden inneren und äußeren Voraussetzungen für die bundesdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik in der Phase des Ost-West-Gegensatzes hatten zunächst auch nach der deutschen Wiedervereinigung 1989/90 Bestand. Im Gefolge der Attentate vom 11. September 2001 begannen sie allerdings zu erodieren und schließlich mit der Zeitenwende des Angriffs Russlands auf die Ukraine (2014/22) und der Abkehr der USA von ihren Bündnissen unter Präsident Donald J. Trump (2017–2021, 2025–) zu kollabieren. Innenpolitisch geriet das ambitionierte Projekt einer Zivilisierung der europäischen und internationalen Ordnung seit etwa 2005 immer mehr aus dem Blick: Vernachlässigt wurden nicht nur die diplomatischen Bemühungen um die Partner, sondern auch die Kultivierung jener machtpolitischen Fähigkeiten und Ressourcen, auf die sich die Zivilmachtpolitik der Bundesrepublik bis dahin hatte stützen können: eine prosperierende Volkswirtschaft; kluge, auf das Schmieden effektiver Koalitionen und Institutionen orientierte Diplomatie; ein attraktives, Vertrauen erweckendes Gesellschafts- und Politikmodell und, nicht zuletzt, militärische Stärke, die jedoch vollständig in multilaterale Bündnisstrukturen eingebettet war und somit das Misstrauen gegenüber deutscher Machtpolitik entkräften konnte. Außenpolitisch versandeten gegen Ende des 20. Jahrhunderts die Anstrengungen um eine Konsolidierung und Fortentwicklung der liberalen internationalen Ordnung ebenso wie die Unterstützung der Zivilmacht Deutschland durch ihr wohlgesonnene, potente Partner. Mit der Erosion dieser wesentlichen innen- und außenpolitischen Voraussetzungen scheint die grand strategy Deutschlands als Zivilmacht grundsätzlich in Frage gestellt: Gesucht wird nun ein Rollenkonzept für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, das dem in vielerlei Hinsicht grundlegend neuen außenpolitischen Kontext gerecht wird. Allerdings wird grundsätzlich die erfolgreiche Zivilisierung der internationalen Beziehungen vor dem Hintergrund zunehmend dramatischer globaler Herausforderungen immer drängender. Die Frage ist jedoch, wie dies unter den gegenwärtigen und zu erwartenden Rahmenbedingungen erfolgversprechend geschehen kann. Im Mittelpunkt der anschließenden Darlegungen steht demgemäß die Fragestellung: Welches außenpolitische Rollenkonzept, welche grand strategy sollte die Bundesrepublik in Zukunft verfolgen, um die Zivilisierung der internationalen Beziehungen voranzubringen?

Die zentrale These dieser Studie lautet: Das Rollenkonzept der Zivilmacht ist grundsätzlich für die Bundesrepublik nach wie vor relevant und die beste aller denkbaren Alternativen. Es bedarf allerdings der Rückbesinnung auf seine zentralen Elemente und der Runderneuerung in zweierlei Hinsicht. Erstens gilt es, die Chancen und Schwierigkeiten auf dem Weg zu einer Zivilisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen im Lichte der gegenwärtigen Realitäten der internationalen Beziehungen neu zu bewerten und die Außen- und Sicherheitspolitik darauf einzustellen. Eine Schlussfolgerung in diesem Zusammenhang ist die absolute Priorisierung der europäischen Ordnung. Zweitens muss die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik ihren vernachlässigten Gestaltungswillen wiederbeleben und die Komponente »Macht« im Begriff Zivilmacht ernst nehmen. Berlin braucht eine systematische, zivilmachtkonforme Strategie der Machtkonsolidierung und Machterweiterung. Inhaltlich ergeben sich daraus folgende Schlussfolgerungen: Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik sollte a) ihre eigene außen-, sicherheits- und europapolitische Handlungsfähigkeit ausbauen und fortentwickeln, b) Europa als weltpolitischen Akteur stärken, c) ihre liberaldemokratische Vision zivilisierter internationaler Beziehungen schärfen und dafür offensiv Unterstützung einwerben, d) Amerika als Partner nicht abschreiben, aber seine innere Entwicklung und sein außenpolitisches Agieren realistisch bewerten und einseitige Abhängigkeiten abbauen sowie e) neue Kooperationspartner suchen, mit denen sich das Projekt einer Zivilisierung der internationalen Politik vorantreiben lässt. Dieses Projekt ist dabei in mindestens zweierlei Hinsicht unauflöslich mit liberaldemokratischen Ordnungsvorstellungen verknüpft: Es stellt die Würde und die Rechte des Einzelnen in den Mittelpunkt seiner Ordnungskonzeption und es insistiert auf dem Primat des Rechtes und der politischen Aushandlung vor der gewaltförmigen Konfliktaustragung.

Was ist eine Zivilmacht?

Das Rollenkonzept der Zivilmacht beschreibt eine außen- und sicherheitspolitische Grundorientierung (grand strategy), wie sie die Bundesrepublik Deutschland, aber auch Japan nach der Wiedererlangung ihrer außenpolitischen Handlungsfähigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgten.1 Vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte und des weltpolitischen Kontexts des Kalten Krieges zielte dieses Rollenkonzept auf Sicherheit durch kollektive Verteidigung bzw. Abschreckung sowie auf eine Zivilisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen in – im deutschen Fall – (West-)Europa sowie, perspektivisch, im Weltmaßstab. Die wichtigsten Prinzipien des bundesdeutschen Rollenkonzepts lassen sich auf einen einfachen Dreiklang bringen: »Nie wieder, niemals im Alleingang, Diplomatie statt Gewalt«.2 »Nie wieder« beinhaltet dabei die Absage an alles, wofür der Nationalsozialismus im Innern wie außenpolitisch stand: eine totalitäre Disziplinierung der Gesellschaft, Unterdrückung und Ermordung Andersdenkender, eine expansionistische militärische Machtpolitik, brutale Ausbeutung, Versklavung und Vernichtung anderer Völker und die industriell betriebene Ermordung von sechs Millionen Juden.

»Niemals im Alleingang« implizierte einen prinzipiellen Multilateralismus, insbesondere die Integration in eine europäische Gemeinschaft und in das transatlantische Verteidigungsbündnis. Souveränitätsverzicht diente dabei als Hebel, um einerseits die Sicherheit der Bundesrepublik durch die Einbettung in die Nato und andererseits die politische Rehabilitierung und den wirtschaftlichen Aufstieg durch die europäische Integration zu gewährleisten.

Gewaltverzicht signalisierte das Vertrauen darauf, dass sich selbst schwerwiegende Konflikte auf politisch-diplomatischem Wege friedlich lösen ließen.

»Diplomatie statt Gewalt« schließlich stand für umfassenden Gewaltverzicht.3 Das galt insbesondere für die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, der DDR und dem Ostblock um die deutsche und europäische Einheit. Gewaltverzicht signalisierte das Vertrauen darauf, dass sich selbst schwerwiegende Konflikte wie die deutsche Teilung auf politisch-diplomatischem Wege friedlich lösen ließen.4 Zugleich verwies dieses Element auf eine grundlegend skeptische Einstellung in der außenpolitischen Elite und der Bevölkerung gegenüber militärischer Macht; die kollektiven Erfahrungen aus zwei Weltkriegen und die katastrophalen Konsequenzen militärischer Machtpolitik hatten die Deutschen geprägt. Diese Skepsis sollte nicht mit »Pazifismus« verwechselt werden: Die Bundesrepublik unterhielt zum Zeitpunkt der Vereinigung 1990 die größten konventionellen Streitkräfte Europas diesseits der Sowjetunion und steckte 2,8 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung. Diese militärischen Aufwendungen hatten freilich im Kern eine politische Funktion: Sie dienten als Quidproquo für die nuklearen Sicherheitsgarantien der USA und somit zur Untermauerung einer Strategie der Kriegsverhinderung durch Abschreckung.5 Die Bundeswehr war zudem vollständig in die militärische Struktur der Nato integriert, ohne autonome militärische Handlungsfähigkeit. Diese Einbettung in die Allianz wirkte als vertrauensbildende Maßnahme gegenüber den europäischen Partnern, die zumeist bittere Erfahrungen mit dem deutschen Militarismus gemacht hatten.

Wie alle Rollenkonzepte ist auch das der Zivilmacht auslegungsfähig und auslegungsbedürftig: Seine Prinzipien, Normen und Verhaltensregeln definieren zwar außenpolitische Verhaltensparameter, können aber in konkreten Entscheidungssituationen keine eindeutigen Vorgaben liefern. Einzelne Elemente des Rollenkonzeptes mögen durchaus in Widerspruch zueinander geraten, womit die Entscheidungsträger dann in den konkreten Situationen umgehen müssen.

Generell gilt: Außenpolitische Rollenkonzepte sind Narrative, die durch vielfältige Sprechakte immer wieder neu bekräftigt, dabei aber auch immer wieder neu – und gelegentlich auch in Nuancen anders – interpretiert werden. Dabei ist Raum für unterschiedliche Auslegungen, um jeweils alternative Handlungsoptionen zu begründen bzw. zu rechtfertigen. Diese innere Komplexität von Rollenkonzepten und die Notwendigkeit, sie in konkreten Handlungskontexten und auf diese bezogen zu deuten, erlauben auch ihre Anpassung an Veränderungen.6

Die Voraussetzungen für Deutschlands Erfolge als Zivilmacht

Die Außen- und Sicherheitspolitik der alten Bundesrepublik erwies sich als ungemein erfolgreich. Unter schwierigen internationalen Rahmenbedingungen und vor dem Hintergrund der historischen Hypothek aus Angriffskrieg, Besatzung, Unterdrückung und Völkermord, die das nationalsozialistische Terrorregime seiner Rechtsnachfolgerin im Innern wie in weiten Teilen Europas hinterlassen hatte, gelang es der Bonner Republik, Sicherheit, Wohlstand und internationale Rehabilitierung unter den Vorzeichen einer zunehmend fest verankerten demokratischen Ordnung im Innern zu erreichen. Im Verlauf der 1970er und 1980er Jahre erarbeitete sie sich Vertrauen und ein beachtliches Maß an Einfluss in den Europäischen Gemeinschaften, der Nato und den Vereinten Nationen (VN). Ihre Mitgliedschaft in der Gruppe der wichtigsten Industriestaaten (G7) seit deren Gründungstreffen 19757 signalisierte den Aufstieg der Bundesrepublik in den inneren Führungskreis der westlichen Welt. 1990 konnte die Bundesrepublik dann auch noch ihr letztes großes außenpolitisches Ziel erreichen: den friedlichen Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten, eingebettet in ein freies, vereinigtes Europa. Deutschland, so der ehemalige Verteidigungsminister Volker Rühe, war nun nicht nur vereint, sondern auch »von Freunden umzingelt«.

Diese bemerkenswerte Erfolgsbilanz beruhte auf drei wesentlichen Voraussetzungen. Die erste hatte die Bundesrepublik selbst zu stellen: Gestaltungswillen samt der erforderlichen Machtmittel. Gestaltungswille erforderte zum einen eine langfristig angelegte Strategie mit klar definierten Zielen und einer geschmeidigen Diplomatie zu ihrer Verfolgung. Zum anderen bedurfte es der Kultivierung und Optimierung der für die BRD verfügbaren Machtressourcen, um schrittweise Macht in Einfluss umsetzen zu können. Von einer »Machtvergessenheit« Westdeutschlands8 kann höchstens insofern gesprochen werden, als die westdeutsche (Außen-)Politik sich so nachdrücklich von der Machtpolitik des Deutschen Kaiserreiches und des NS-Staates distanzierte, dass der Begriff »Macht« gemieden wurde, ja geradezu tabuisiert erschien. Dies bedeutete freilich nicht, dass die BRD keine Machtressourcen zur Verfügung gehabt und sich gescheut hätte, diese in Einfluss umzumünzen. Allerdings waren die bundesdeutschen Machtgrundlagen anders strukturiert und zum Teil auch völlig anderer Art als die ihrer Vorgänger: Die (beachtliche) Militärmacht der BRD war vollständig in das westliche Bündnissystem integriert und machte ihr so jede autonome militärische Machtprojektion unmöglich. Auch ihre Wirtschaftsmacht war supranational in den Kontext der Europäischen Gemeinschaften eingebettet. Die wirtschaftlichen Erfolge, aber auch die innere Entwicklung der Bundesrepublik fanden jedoch im Ausland zunehmend Beachtung, auch Bewunderung. All dies wirkte vertrauensbildend. Vertrauen ist eine »sanfte« Machtressource von großer, oft unterschätzter Bedeutung. Die bundesdeutsche Diplomatie verstand es, diese Ressource zu schaffen, zu mehren und klug in Einfluss umzusetzen.

Bei ihren Bemühungen konnte die Zivilmacht nur mithilfe von Partnern Erfolg haben,

Noch bedeutsamer als diese inneren Voraussetzungen waren jedoch zwei weitere im außenpolitischen Umfeld: Bei ihren Bemühungen konnte die Zivilmacht nur mithilfe von Partnern Erfolg haben, die sich entweder selbst als Zivilmächte verstanden oder doch außenpolitische Rollenkonzepte verfolgten, die mit dem der Zivilmacht Deutschland kompatibel waren. »Niemals im Alleingang« bedeutete eben auch, dass die Zivilmacht BRD auf andere angewiesen und von ihnen abhängig war – nicht zuletzt bei der Gewährleistung ihrer äußeren Sicherheit. Diese wurde 1955 vom kollektiven Verteidigungsbündnis Nato übernommen, letztlich durch die nuklear unterfütterten Schutzgarantien der Vereinigten Staaten. Die BRD hatte somit die Wahrnehmung ihrer eigenen Sicherheit in die Hände anderer gelegt und dadurch paradoxerweise im Bündnis an Einfluss gewinnen können.

Damit sind wir bei der letzten Voraussetzung: Die Zivilmacht BRD konnte außen- und sicherheitspolitisch in einem Umfeld agieren, das bereits wichtige Elemente »zivilisierter« zwischenstaatlicher Beziehungen aufwies. Denn die Nato war mehr als ein traditioneller Beistandspakt: Das Bündnis institutionalisierte eine transatlantische Sicherheitsgemeinschaft, in der sich die zwischenstaatlichen und transnationalen Beziehungen so verdichteten, dass die Wahrscheinlichkeit von Kriegen zwischen den Mitgliedstaaten nahe null sank und somit wichtige Fortschritte hin zu einer Zivilisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen erreicht wurden. Dies galt in ähnlicher Weise für die wirtschaftliche Verflechtung im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften. In einem dergestalt in erheblichem Maße zivilisierten internationalen Umfeld konnte die Bonner Republik ihre spezifischen Machtressourcen optimal zur Geltung bringen und zugleich ihre Verwundbarkeiten durch Kooperation einhegen. Selbst in der wichtigsten Konfliktformation, der sich die BRD gegenübersah, im Ost-West-Konflikt, senkte die gesicherte Zweitschlagfähigkeit der beiden nuklear bewaffneten Supermächte das Risiko eines Krieges zwischen den Blöcken und trug so auf paradoxe Weise zur Zivilisierung zwischenstaatlicher Beziehungen bei.

Zivilmacht im Wandel

Die Grundprinzipien dieser außen- und sicherheitspolitischen Orientierung der Bundesrepublik Deutschland wurden in den 1950er Jahren unter Bundeskanzler Konrad Adenauer festgelegt: der Beitritt zur Nato und zu den Europäischen Gemeinschaften, die Wiederbewaffnung, aber auch das Ziel der Wiedervereinigung. Nach der mit dem Godesberger Programm 1959 vollzogenen Neuorientierung der SPD wurden diese Grundprinzipien politischer Konsens, getragen von wachsender Zustimmung der Bevölkerung. Sie wurden in den 1970er Jahren durch eine Ostpolitik ergänzt und erweitert, die dank Anerkennung des Status quo in Europa auf die friedliche Überwindung der deutschen und europäischen Teilung setzte. Wie schon die grundlegende Ausrichtung der bundesdeutschen Außen- und Sicherheitspolitik reflektierte auch die Entspannungspolitik den größeren Zusammenhang des Ost-West-Konflikts, der die Handlungsmöglichkeiten der Bundesrepublik empfindlich einschränkte. Dass Westbindung und Ostpolitik politisch weitgehend gewollt und nicht einfach durch die Umstände erzwungen waren, spielte für die Legitimität der bundesdeutschen Außenpolitik aber eine wichtige Rolle.

Die außenpolitischen Grundorientierungen der Bundesrepublik als Zivilmacht wurden im Kontext der Vereinigung 1989/90 mit den 2+4-Verträgen für das vereinte Deutschland bekräftigt.9 Deutschland hielt damit an den selbstauferlegten Beschränkungen seiner Militärmacht (wie dem Verzicht auf Massenvernichtungswaffen und autonome militärische Handlungsfähigkeit) fest und verpflichtete sich zudem zu einem deutlichen Rückbau der Bundeswehr auf eine Obergrenze von 270.000 Soldaten. Die drei Leitmotive der Zivilmacht Bundesrepublik – »nie wieder, niemals im Alleingang, Diplomatie statt Gewalt« – wurden somit als bemerkenswertes Beispiel für außenpolitische Kontinuität unter dramatisch veränderten inneren wie äußeren Rahmenbedingungen fortgeschrieben und sogar vertieft. Dennoch gab es zu Beginn der 1990er Jahre im frisch vereinten Deutschland wie unter den Nachbarn – je nach Einstellung – Sorgen vor oder den Wunsch nach einer Rückkehr Deutschlands zu einer traditionellen Großmachtpolitik. Inspiriert wurde dies von »realistischen« Einschätzungen der deutschen und europäischen Politik, die sich allerdings zumindest für die bundesdeutsche Außenpolitik nach der Vereinigung als ziemlich unrealistisch erwiesen. Denn die gängigen Theorien des Realismus ignorierten die enge Beziehung zwischen der innenpolitischen Ordnung der Bundesrepublik und ihrer Außen- und Sicherheitspolitik. Das Rollenkonzept der Zivilmacht sollte im Verlauf der nächsten dreieinhalb Dekaden zwar gewichtige Modifikationen durchlaufen, in seinen Grundelementen aber erhalten bleiben.10

Die bundesdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik stützt sich auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Diplomatie, Militär und »sanfte Macht«.

Nach wie vor stützt sich die bundesdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik auf die vier Säulen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Diplomatie, Militär und »sanfte Macht« (soft power) als attraktiver Partner und Vorbild. Deren relative Bedeutung variierte jedoch im Lauf der Jahrzehnte.

In der ersten, der Aufbauphase der Zivilmacht Bundesrepublik (1949–1960) lag das Schwergewicht auf der Diplomatie und der militärischen Sicherheitspolitik. Die BRD musste sich zunächst rehabilitieren, um nach den Gräueltaten des nationalsozialistischen Deutschland unter ihren Nachbarn und nun möglichen Partnern Vertrauen aufzubauen. Die Bereitschaft, einer deutschen Wiederbewaffnung zuzustimmen, nutzte die bundesdeutsche Diplomatie seit Anfang der 1950er Jahre als wichtige Trumpfkarte, um die weitgehende Souveränität und die gleichberechtigte Einbeziehung Westdeutschlands in die Bündnissysteme der Nato und der Europäischen Gemeinschaften zu erreichen. Zwar war die wachsende wirtschaftliche Macht der BRD in dieser Phase subsidiär bereits bedeutsam, doch sanfte Macht konnte daraus noch nicht entstehen. Noch belasteten die nationalsozialistische Schreckensherrschaft in Europa und ihre Folgen die Bemühungen, Einfluss auszuüben.

In der zweiten Phase der bundesdeutschen Außen- und Sicherheitspolitik (1961–1990) gewann die wirtschaftliche Macht der Bundesrepublik an Bedeutung.11 Die Wahrnehmung Deutschlands begann sich positiv zu verändern, was zur Vertrauensbildung beitrug. Nun konnte sanfte Macht die Machtgrundlagen der Außen- und Sicherheitspolitik subsidiär erweitern. Diplomatie und Militärmacht blieben – komplementär zur bundesdeutschen Wirtschaftsmacht – allerdings weiterhin sehr bedeutsam. Dies manifestierte sich einerseits in Bonns konsequent multilateraler Politik innerhalb von Nato, Europäischen Gemeinschaften und Vereinten Nationen, andererseits in seinen militärischen Beiträgen zum Bündnis. Grundlegend war dabei weiterhin die Logik, über Selbstbindungen und Selbstbeschränkungen andere Akteure dazu zu bewegen, sich mit der BRD dauerhaft zu verbinden. Gleichzeitig stellte die Bundesrepublik einen erheblichen Teil der konventionellen Nato-Streitkräfte in Europa und leistete somit ihren Beitrag zur Abschreckungsstrategie des Bündnisses.

Mit der Wiedervereinigung beginnt die dritte Phase in der Außen- und Sicherheitspolitik der Zivilmacht Bundesrepublik. In dieser Phase schob sich Deutschlands Wirtschaftsmacht immer mehr in den Vordergrund. Sie wurde zur dominanten Machtgrundlage. Berlin konzentrierte sich zunehmend darauf, seine Wirtschaftsmacht zu kultivieren und zu nutzen, und verfiel dabei der Illusion, dass die Erfolge der Vergangenheit sich unbesehen und ohne größere Anstrengungen in die Zukunft hinein verlängern ließen, solange die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nur die Kontinuität ihrer Ausrichtung beschwor. Im Ergebnis bewirkte dies eine Re-Nationalisierung dieser Politik: Anstatt sich vorrangig um die Leistungsfähigkeit der multilateralen Kooperationszusammenhänge von Europäischer Union (EU) und Nato zu kümmern, verfolgte Berlin in ihnen immer häufiger eigene, »nationale« Interessen.12 Deutschland überschätzte so den eigenen Einfluss auf andere. Was die Fehleinschätzung des internationalen Umfeldes, insbesondere der inneren Entwicklungen Russlands, und die Vernachlässigung der eigenen außen- und sicherheitspolitischen Machtgrundlagen innerhalb Europas anging, stand Berlin keineswegs allein.

Zeitenwende I: Die Defizite der Zivilmacht Deutschland nach 1990

Schon die russische Annexion der Krim 2014 und Moskaus Organisation einer Sezessionsbewegung in der Ostukraine (die massiv von russischen Truppen unterstützt wurde) waren Schocks für die deutsche Außenpolitik gewesen: Dieses Verhalten passte überhaupt nicht in das Russlandbild, von dem diese Außenpolitik ausging. In Berlin griff man denn auch rasch auf scheinbar bewährte Rezepte zurück: Diplomatie und Wirtschaftssanktionen. Allerdings erwiesen sich die Verhandlungen im Minsk-Format 2014/15 als ungeeignet. Moskau zeigte keinerlei Bereitschaft, von seinen expansiven Kriegszielen abzurücken, sein Interesse an den Gesprächen beschränkte sich darauf, die Gesprächspartner in die Irre zu führen und seine eigenen Intentionen zu kaschieren.13

Diese Täuschungsstrategie gelang: Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022, konzipiert als Blitzkrieg zur Enthauptung der ukrainischen Regierung und Besetzung der Hauptstadt, traf Berlin erneut unvorbereitet. Dabei hätte schon spätestens 2014 klar geworden sein sollen, dass Berlins Annahmen über die russische Politik fragwürdig waren.14 Diese Fehlperzeption Russlands unter Putin war nur ein wenn auch besonders markantes Beispiel für ein umfassendes Wahrnehmungsdefizit: Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik pflegte in den anderthalb Dekaden vor der sogenannten Zeitwende vom Februar 2022 eine zunehmend weltfremde Sicht der internationalen Beziehungen.15

Vernachlässigt hatte die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik seit 1990 ihre Machtbasis und damit ihre Chancen, auf internationale Entwicklungen Einfluss zu nehmen.

Zudem trug Berlin möglicherweise sogar dazu bei, dass Putin den neuerlichen, umfassenden Angriff auf die Ukraine riskierte – allerdings nicht durch das, was es getan, sondern durch das, was es unterlassen hatte: Denn vernachlässigt hatte die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik seit 1990 ihre Machtbasis und damit ihre Chancen, auf internationale Entwicklungen Einfluss zu nehmen. Dies betraf die Kultivierung der Partnerbeziehungen ebenso wie die der multilateralen Institutionen, insbesondere der Europäischen Union und der Nato, auf die Berlin doch so elementar angewiesen war. Somit stand nicht nur die Bundeswehr (nach den Worten des Heeresinspekteurs Alfons Mais) 2022 »mehr oder weniger blank da«,16 sondern auch die gesamte Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik. Die Folgen der systematischen Fehleinschätzung Russlands unter Wladimir Putin (die sich hinsichtlich der Volksrepublik China unter Xi Jinping übrigens wiederholt) wurden noch verschärft durch eine ebenso systematische Selbstüberschätzung im Vertrauen auf die deutsche Wirtschaftskraft und die Erfolgsgeschichte der Vergangenheit als Garanten für die Zukunft.

Diese Entwicklung war kaum dazu angetan, abschreckend auf Putin zu wirken. Sie verleitete im Gegenteil die Führung in Moskau ihrerseits zu einer Fehleinschätzung der deutschen Reaktion auf den Überfall: Putin mag davon ausgegangen sein, dass Berlin zu unvorbereitet und wirtschaftlich zu abhängig sei, um gegenüber Moskau auf einen Konfrontationskurs umzuschwenken. Stattdessen werde es – ähnlich wie 2014 – zwar protestieren und Wirtschaftssanktionen verhängen, ansonsten aber bald zur Tagesordnung der bilateralen Beziehungen zurückkehren. Es kam bekanntlich anders.

Dennoch: Die Ausrufung der Zeitenwende und all die Maßnahmen, die seither in diesem Zusammenhang getroffen wurden, sind nur erste Schritte aus der tiefen Sackgasse, in die die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik mit Blick auf die eingangs erwähnten drei Voraussetzungen geraten ist. Das einstige Erfolgsmodell wurde so zum Sanierungsfall.

Machtgrundlagen und Gestaltungswille

Während und vor allem nach der Vereinigung konzentrierte sich die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik der BRD zur Verfolgung ihrer Ziele zusehends auf ihre wirtschaftlichen Machtgrundlagen. Dabei setzte sie sowohl auf Anreize als auch auf Sanktionen. Militärische Machtmittel wurden dagegen vernachlässigt und gerieten so in eine subsidiäre Rolle. Die Diplomatie bewältigte die internationale Einbettung der Vereinigung in einem Kraftakt, scheiterte dann aber bei der Eindämmung und Befriedung der Kriege im zerfallenden Jugoslawien (1991–1999). In den 1990er Jahren lieferte sie gewichtige Beiträge im Rahmen der Erweiterung von Nato und Europäischer Union, beschränkte sich danach aber vor allem auf das Krisenmanagement im Bündnis (Zerwürfnis mit den USA über den Krieg gegen den Irak 2003) und in der EU (Verfassungskrise, Eurokrise, Flüchtlings- und Migrationskrise).

Die Verteidigungsausgaben sanken nach der Vereinigung nach Berechnungen des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) inflations- und wechselkursbereinigt von 65,6 Milliarden US-Dollar 1988 auf rund 45,7 Milliarden US-Dollar 2015 und stiegen danach wieder auf 67,3 Milliarden US-Dollar 2023. Der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging damit von 2,64 Prozent 1988 auf 1,52 Prozent 2023 zurück.17 Damit verfehlte die Bundesrepublik über viele Jahre hinweg ihre im Rahmen der Nato übernommene Zusage, die Verteidigungsausgaben auf den bereits 2002 erstmals gemeinsam beschlossenen und nach der russischen Annexion der Krim 2014 bekräftigten Wert von zwei Prozent des BIP zu bringen.18

Dies hatte unvermeidlich gravierende Auswirkungen auf die Ausrüstung und die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Um die Auslandseinsätze mit ihren anspruchsvollen Materialanforderungen bewältigen zu können, musste die Bundeswehr andere, zur kollektiven Selbstverteidigung der Nato in Europa bestimmte Einheiten »kannibalisieren«, also deren Gerät für die Verbände in Auslandseinsätzen zweckentfremden. Instandhaltungs- und Ersatzinvestitionen wurden bei Material und Infrastruktur hinausgeschoben. Die Folge war eine kumulative Zersetzung der Fähigkeiten der Bundeswehr insbesondere im Bereich der kollektiven Selbstverteidigung.19 Dass das vereinigte Deutschland seit 1990 keinerlei Neigung zeigte, zu alten Formen militärischer Machtpolitik zurückzukehren, ist also offensichtlich; tatsächlich vernachlässigte es seine militärischen Machtgrundlagen geradezu sträflich und beschädigte damit auch das kollektive Verteidigungsbündnis der Nato, dessen wichtigste konventionelle Streitmacht in Europa vor der Vereinigung die Bundesrepublik gestellt hatte.20

Die außenpolitischen Eliten versäumten es, angemessen auf die sich verändernden Bedingungen der internationalen Ordnung zu reagieren.

Hinter diesen Vernachlässigungen der sicherheitspolitischen Machtgrundlagen Deutschlands (und anderen etwa im Bereich der Cyber-Sicherheit) steckte letztlich neben unzureichendem Verständnis für die seismischen Veränderungen der Weltpolitik auch mangelnder politischer Wille. Die außenpolitischen Eliten versäumten es wider besseres Wissen,21 angemessen auf die sich verändernden Bedingungen der internationalen Ordnung zu reagieren. Der Umgang mit der Gewaltbereitschaft anderer Akteure stellte dabei die zentrale Herausforderung dar. Maßnahmen zur Stärkung der kollektiven Verteidigungsfähigkeit verweigerte sich die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik aber auch noch nach 2014: Der moderate Aufwuchs der Verteidigungshaushalte in den Folgejahren war angesichts der aufgestauten Probleme der Bundeswehr unzureichend.

In den außenpolitischen Krisen im Umfeld Europas (wie der Besetzung und Annexion Kuwaits durch den Irak, den Kriegen im zerfallenden Jugoslawien und der Intervention der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan und dann im Irak nach den Terroranschlägen des 11. September 2001) stellte sich für die deutsche Politik nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes immer wieder die Frage nach dem Ob und dem Wie einer militärischen Beteiligung an multilateralen Friedenseinsätzen. Überbordende (militärische) Machtpolitik konnte man der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik dabei nicht vorwerfen. Im Gegenteil: Kritik entzündete sich wiederholt an dem, was Außenminister Klaus Kinkel (1992–1998) als »Kultur der Zurückhaltung«22 bezeichnet hatte. Diese Kritik wurde erstmals bereits 1991 im Kontext der Befreiung des von Irak gewaltsam besetzten und annektierten Kuwait laut, als die Bundesrepublik eine Beteiligung an der von den USA orchestrierten Militärallianz verweigerte und sich stattdessen auf einen (sehr erheblichen) finanziellen Beitrag beschränkte. Erst 1995 konnte sich die Bundesregierung dazu entschließen, Kampfeinsätze der Bundeswehr im Kontext der Nato-Intervention in Bosnien-Herzegowina in Form von Aufklärungsflügen mitzutragen.23 An der Nato-Intervention um das Kosovo 1999 beteiligte sich die Bundeswehr dann in größerem Umfang; im Rahmen der Pazifizierungsmission KFOR nach Ende der Kampfhandlungen stellte die Bundeswehr mit 8.500 Soldaten sogar eines der größten Kontingente.

Weitere Bundeswehreinsätze folgten, insbesondere im Rahmen von Missionen der Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Afrika, im Nahen und Mittleren Osten sowie nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 gegen New York und Washington auch im Kontext des Nato-Einsatzes in Afghanistan. Das vereinte Deutschland schien damit zu Beginn des neuen Jahrhunderts zu einer verantwortungsbewussten militärischen Sicherheitspolitik im Bündnis gefunden zu haben. Die Bundesregierung aus SPD und Grünen verweigerte allerdings 2003 die Mitwirkung Deutschlands an der Irak-Intervention der USA unter Präsident George W. Bush und stimmte im VN-Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied mit den ständigen Mitgliedern Frankreich und Russland gegen die Autorisierung dieser Intervention – eine Entscheidung und eine Position, die dem Rollenkonzept der Zivilmacht entsprach und im Rückblick richtig erscheint.24

Die Afghanistan-Mission wurde zu einem Debakel, das die Unterstützung der deutschen Bevölkerung für Auslandseinsätze untergrub.

Die umfänglichste Teilnahme der Bundeswehr an Auslandseinsätzen betraf Afghanistan, wo die USA zunächst das Taliban-Regime nach dem 11. September 2001 stürzten und danach der Nato die Befriedung des Landes übertrugen. Diese Mission wurde nicht erst vor ihrem ruhmlosen Ende zu einem Debakel, das die Unterstützung der deutschen Bevölkerung für Auslandseinsätze untergrub.25 Die deutsche Beteiligung am Nato-Einsatz in Afghanistan litt gegenüber den Verbündeten von Anfang an unter restriktiven, angesichts der Gegebenheiten vor Ort zunehmend unrealistischen Auflagen für die kämpfende Truppe. Hinzu kam mangelnder innenpolitischer Rückhalt, als deutlich wurde, worum es sich bei dem Nato-Einsatz in Afghanistan tatsächlich handelte: um eine komplexe Militäroperation zur Aufstandsbekämpfung und Befriedung. Als 2009 bei Kundus zwei Nato-Tanklastfahrzeuge entführt wurden und der vom kommandierenden deutschen Oberbefehlshaber in diesem Sektor angeordnete Luftangriff amerikanischer Kampfflugzeuge viele zivile Opfer forderte, rief dies in Deutschland massive innenpolitische Kritik hervor. Damit erodierte nicht nur die Unterstützung für den Einsatz in Afghanistan; auch generell sank die politische Bereitschaft zum Einsatz von Streitkräften in Kampfeinsätzen, was die Entwicklung hin zu einer realistischeren strategischen Kultur um Jahre zurückwarf.26 Erst die Zeitenwende von 2022 führte dann zu einer erneuten Überprüfung der deutschen strategischen Kultur.

Partner

Von Anfang an, ja sogar schon vor ihrer Geburt hatte die Bundeswehr eine in besonderem Maße politische Funktion: Neben der Kriegsverhinderung durch Abschreckung hatte sie auch die Aufgabe, supranationale Integrationsprozesse zu ermöglichen und voranzutreiben. Die verzahnte Dislozierung der verschiedenen Nato-Verbände mit ihrer integrierten Kommandostruktur und einem gemeinsamen Oberbefehlshaber entlang der deutsch-deutschen Grenze zur Zeit des Kalten Krieges veranschaulichte diese Logik besonders eindringlich. Es ging darum, über die Wiederbewaffnung die Partner einzubinden.

Die fundamentale Bedeutung der Partnerschaften mit anderen europäischen und den nordamerikanischen Staaten als Grundlage ihrer Macht und ihres Einflusses geriet in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik nach 1990 jedoch zunehmend aus dem Blickfeld. Besonders deutlich wurde dies in der Vernachlässigung des deutsch-französischen »Tandems«, dem Kern der europäischen Integration.27 Helmut Kohl war der letzte deutsche Bundeskanzler, der dem deutsch-französischen Verhältnis eine herausragende Bedeutung zumaß. Bundeskanzler Gerhard Schröder und Bundeskanzlerin Angela Merkel fehlte der emotionale Zugang zu dieser Beziehung und generell zum Projekt der europäischen Integration. Merkel entschied sich im europäischen Kontext früh für die sogenannte Unionsmethode, die die zwischenstaatlichen Entscheidungsformen zulasten der supranationalen Aspekte der europäischen Integration bevorzugt. Die wiederholten Aufrufe des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu neuen europapolitischen Initiativen, beginnend mit seiner Rede an der Sorbonne am 26. September 2017,28 blieben ohne Echo aus Berlin.29

Ähnliches galt für das bilaterale Verhältnis zu Polen. Eine konstruktive Zusammenarbeit wurde zugegebenermaßen durch die PiS-Regierungen von 2015 bis 2023 erschwert, die das Misstrauen gegenüber Deutschland aus innenpolitischen Gründen kultivierten und instrumentalisierten.30 Dennoch fehlte es auch seitens Berlins an nachhaltigen Impulsen für die Intensivierung der bilateralen Beziehungen wie auch des Weimarer Dreiecks Deutschland – Frankreich – Polen.31

Die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten war von Anfang an durch ein fundamentales Ungleichgewicht gekennzeichnet: Die Vereinigten Staaten garantierten die Sicherheit der Bundesrepublik und ermöglichten ihr so einen wirtschaftlichen Aufschwung zu eher bescheidenen materiellen sicherheitspolitischen Kosten. Zwar musste die Bundesrepublik konventionell aufrüsten, doch war die Funktion der Bundeswehr auch in diesem Zusammenhang letztlich eine politische: Sie dokumentierte gegenüber den USA die Bereitschaft der Bundesrepublik, eigene Verteidigungsbeiträge zu leisten, und half damit den Regierungen in Washington, die massive konventionelle Militärpräsenz der USA in Deutschland innenpolitisch zu rechtfertigen. Die Suche nach »fairer Lastenteilung« war in diesem Kontext freilich ein permanentes Dilemma.

Neben diesem strukturellen Ungleichgewicht belasteten auch andere Faktoren die deutsch-amerikanischen Beziehungen, vor allem unter den Präsidenten George W. Bush (2001–2009) im Zusammenhang mit dem amerikanischen Krieg im Irak 2003 und Donald Trump (2017–2021, 2025–), der Amerika von Deutschland wirtschaftlich übervorteilt sah. (Er stützte diese Behauptung unter Verweis auf die hohen Außenhandelsüberschüsse Deutschlands im bilateralen Handel.)32 Die Gründe hierfür lagen primär auf amerikanischer Seite.

Die Schwierigkeiten mit den USA unter Donald Trump veranlassten Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits in dessen erster Amtszeit zu der Mahnung: »Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.«33 Nennenswerte Folgen zeitigte diese Einschätzung in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik allerdings nicht. In Donald Trumps zweiter Amtszeit lieferten Deutschlands bescheidene Verteidigungsausgaben dem US-Präsidenten – je nach Betrachtungsweise – einen Grund bzw. einen Vorwand für seinen drastischen Kurswechsel gegenüber Deutschland und Europa.

Während Deutschland seine Partnerschaften mit Frankreich, Polen und den USA, aber auch mit Großbritannien und Italien vernachlässigte sowie seine traditionellen Bemühungen um die kleineren Mitgliedstaaten der EU schleifen ließ, wandte es sich Russland und China als neuen (Wirtschafts-)Partnern zu. Im Verhältnis zu Russland wurde dies als »Modernisierungspartnerschaft« gerechtfertigt; im Mittelpunkt stand dabei der Bezug billigen Erdgases und Erdöls aus Russland.34 Das (vom russischen Präsidenten Putin wohl beabsichtigte)35 Ergebnis war eine politisch wie wirtschaftlich gefährliche Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen.36 In China fand die deutsche Industrie einen für lange Zeit höchst profitablen Absatzmarkt mit phänomenalen Wachstumsraten für ihre Produkte (Automobile, Maschinen, chemische Produkte). Allerdings führten die umfangreichen Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in China zu einem Wissens- und Technologietransfer, der die zunächst komplementären Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China zunehmend konkurrierend gestaltete: Chinesische Unternehmen wurden zu potenten Wettbewerbern deutscher Unternehmen. Beispielhaft hierfür steht die Automobilindustrie, wo China die deutschen Unternehmen bei der Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen inzwischen klar überflügelt hat.37

Insgesamt erlaubten es der Bezug preisgünstiger Energie aus Russland und der florierende chinesische Absatzmarkt Deutschland, sein altbewährtes Geschäftsmodell fortzuführen und damit besser durch die Auswirkungen der Finanzmarktkrise 2007/08 und dann der Eurokrise 2010/11 zu kommen als die meisten anderen Mitgliedsländer der EU. Zugleich versäumte es Deutschland trotz außerordentlich günstiger Rahmenbedingungen,38 die dringend erforderliche Bearbeitung struktureller Probleme in Angriff zu nehmen: Eine in vielen Bereichen veraltete und zusehends störungsanfällige Infrastruktur gehörten ebenso dazu wie erhebliche Schwächen des Bildungssektors und die nachlassende Entwicklung neuer, innovativer Produkte und Unternehmen. Dies rächte sich in den 2020er Jahren, als das alte Geschäftsmodell im Zuge der Zeitenwende zusammenbrach und die Folgen der Strukturprobleme überall sichtbar wurden.39

Multilateralismus

Berlins Vernachlässigung traditioneller Partnerschaften ging Hand in Hand mit der Vernachlässigung der multilateralen Grundlagen für eine Zivilisierung der internationalen Beziehungen. Besonders ausgeprägt zeigte sich dies, wie bereits angedeutet, in der Nato, in der Deutschland zusehends Vertrauen verspielte und damit auch an Einfluss verlor. Die Ursache hierfür war die zunehmend offensichtliche Diskrepanz zwischen den Ankündigungen und Zusagen der Bundesregierung innerhalb der Nato seit 2014 und ihrer Umsetzung. Dies betraf nicht nur die Verteidigungsausgaben insgesamt (also das vielbeschworene Zwei-Prozent-Ziel, auf das sich die Nato 2015 verständigt hatte), sondern auch wichtige Rüstungsprojekte wie den Neuaufbau von drei kampffähigen Heeresbrigaden, das europäische Luftverteidigungssystem und die Absicherung der nuklearen Abschreckungsteilhabe durch Beschaffung eines Nachfolgers für die altersschwachen Tornado-Jagdbomber.40

Im Kontext der europäischen Integration zeigte sich Deutschland wenig geneigt, neue Impulse für eine Vertiefung der Union zu geben.

Aber auch im Kontext der europäischen Integration zeigte sich Deutschland wenig geneigt, neue Impulse für eine Vertiefung der Union zu geben, etwa in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder bei der umfassenden Realisierung des europäischen Binnenmarktes. Zwar bemühte sich die Bundesregierung unter Angela Merkel erfolgreich darum, die Ergebnisse des Europäischen Verfassungskonvents nach dem Scheitern des Verfassungsentwurfs in den Volksabstimmungen in den Niederlanden und Frankreich 2005 durch Änderungen an den Römischen Verträgen zu retten – das Ergebnis war die gegenwärtig gültige Fassung dieser Verträge, die am 13. Dezember 2007 in Lissabon beschlossen und danach von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Das vereinte Deutschland spielte zudem eine gewichtige Rolle beim Umgang der EU mit inneren und äußeren Krisen, insbesondere der Eurokrise und der Migrationskrise sowie der russischen Expansionspolitik in Osteuropa (Georgien, Ukraine). An der Art, wie Deutschland diese Rolle ausfüllte, entzündete sich jedoch Kritik. Von einer angeblichen »deutschen Hegemonie« war die Rede, was allerdings bestenfalls in Teilen berechtigt war.41

Zwar bestand Berlin bei der Bewältigung der Eurokrise erfolgreich auf einer Lösung, die die Eurozone zusammenhielt und die Interessen der deutschen Banken schützte. Den von der Krise betroffenen Staaten wurden jedoch schwere Anpassungslasten aufgebürdet.42 Ob Merkel die Rettung des Euro allerdings ohne die tatkräftige Unterstützung durch die Europäische Zentralbank gelungen wäre, bleibt offen. In der Migrationskrise seit 2015 konnte Berlin seine Positionen nicht durchsetzen: Die Europäische Union erwies sich als unfähig, nachhaltige gemeinschaftliche Lösungen zu finden. Angela Merkel erreichte schließlich eine Vereinbarung mit Ankara, in deren Rahmen die Türkei syrische Flüchtlinge aufnahm und versorgte, um so den Migrationsdruck auf die Union zu verringern.43

Vor allem im Verlauf der letzten zehn Jahre der Kanzlerschaft von Angela Merkel mehrten sich dann die Beispiele für eine Politik gegenüber der EU, die primär den eigenen Wirtschaftsinteressen diente. Da war 2015 die Initiierung des hoch umstrittenen Projektes Nord Stream 2, das den deutschen und europäischen Erdgasbezug aus Russland unter Umgehung der Ukraine als Transitland massiv ausweiten sollte, nur ein Jahr nach der russischen Invasion der ukrainischen Halbinsel Krim. Im Dezember 2020 brachte Berlin nach siebenjährigen Verhandlungen das umfassende Investitionsabkommen der EU mit China (CAI) über die Ziellinie; nur fünf Monate später wurde es vom Europäischen Parlament suspendiert. Die Bemühungen der Ampelregierung, die klimapolitischen Vorgaben der EU zulasten des Verbrennungsmotors im Sinne der deutschen Automobilindustrie aufzuweichen, endeten im März 2024 mit einer Abstimmungsniederlage44 – ein (weiteres) Indiz dafür, in welchem Ausmaß der Einfluss der Bundesrepublik in Brüssel gelitten hatte.

Deutschland trug seinen Teil dazu bei, dass die multilaterale, liberale internationale Ordnung erodierte.

Deutschland trug also – insbesondere im Verlauf der letzten anderthalb Jahrzehnte – seinen Teil dazu bei, dass die multilaterale, liberale internationale Ordnung, die in der Vergangenheit die Einflussmöglichkeiten der Zivilmacht Bundesrepublik begünstigt hatte, seit 2005 erodierte.45 Dies galt insbesondere für die Defizite der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (Unterfinanzierung, Fragmentierung, fehlender Wettbewerb und politische Differenzen),46 die in erheblichem Maße auf die Haltung Berlins zurückgingen.47

Es wäre allerdings unzutreffend, in Deutschlands Nachlässigkeit die einzige oder auch nur die wichtigste Ursache für diese Erosionsprozesse der liberalen internationalen Ordnung zu sehen: Ausschlaggebend hierfür waren andere Ursachen, die Deutschland nicht zu verantworten hatte und kaum zu beeinflussen vermochte. Vor allem der Einmarsch der US-Regierung unter George W. Bush in den Irak und seine Folgen, aber auch die Dynamik der technologischen Innovation und ihre disruptiven Auswirkungen in vielen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft weltweit sowie die – damit verbundenen – globalen Machtverschiebungen zugunsten der Volksrepublik China und des globalen Südens insgesamt veränderten das Umfeld für die Außenpolitik der Bundesrepublik dramatisch.48 Diese Erosionsprozesse in der internationalen Ordnung zeichneten sich schon vor der Pandemie 2020/21 deutlich ab, erfuhren durch sie jedoch einen weiteren Schub. Auch eine engagiertere deutsche Außenpolitik hätte diese Entwicklung möglicherweise nicht verhindern können; Berlin muss sich jedoch vorhalten lassen, dies nicht einmal ernsthaft versucht zu haben. Vor dem Hintergrund der kaum zu überschätzenden Bedeutung einer funktionierenden liberalen multilateralen Weltordnung für die Sicherheit und den Wohlstand Deutschlands ist dies ein schwerwiegendes Versäumnis.

Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus am 20. Januar 2025 und seine Annäherung an Russland unter Wladimir Putin konfrontierten die Bundesrepublik dann endgültig mit den problematischen Folgen der weltpolitischen Veränderungen und ihrer Vernachlässigung der eigenen Verteidigungsbereitschaft, der traditionellen Partnerschaften und jener multilateralen Institutionen, die für Deutschlands Ziel einer Zivilisierung der europäischen wie der internationalen Ordnung eine zentrale Rolle spielten.

Zeitenwende II: Auflösungstendenzen in der liberalen internationalen Ordnung

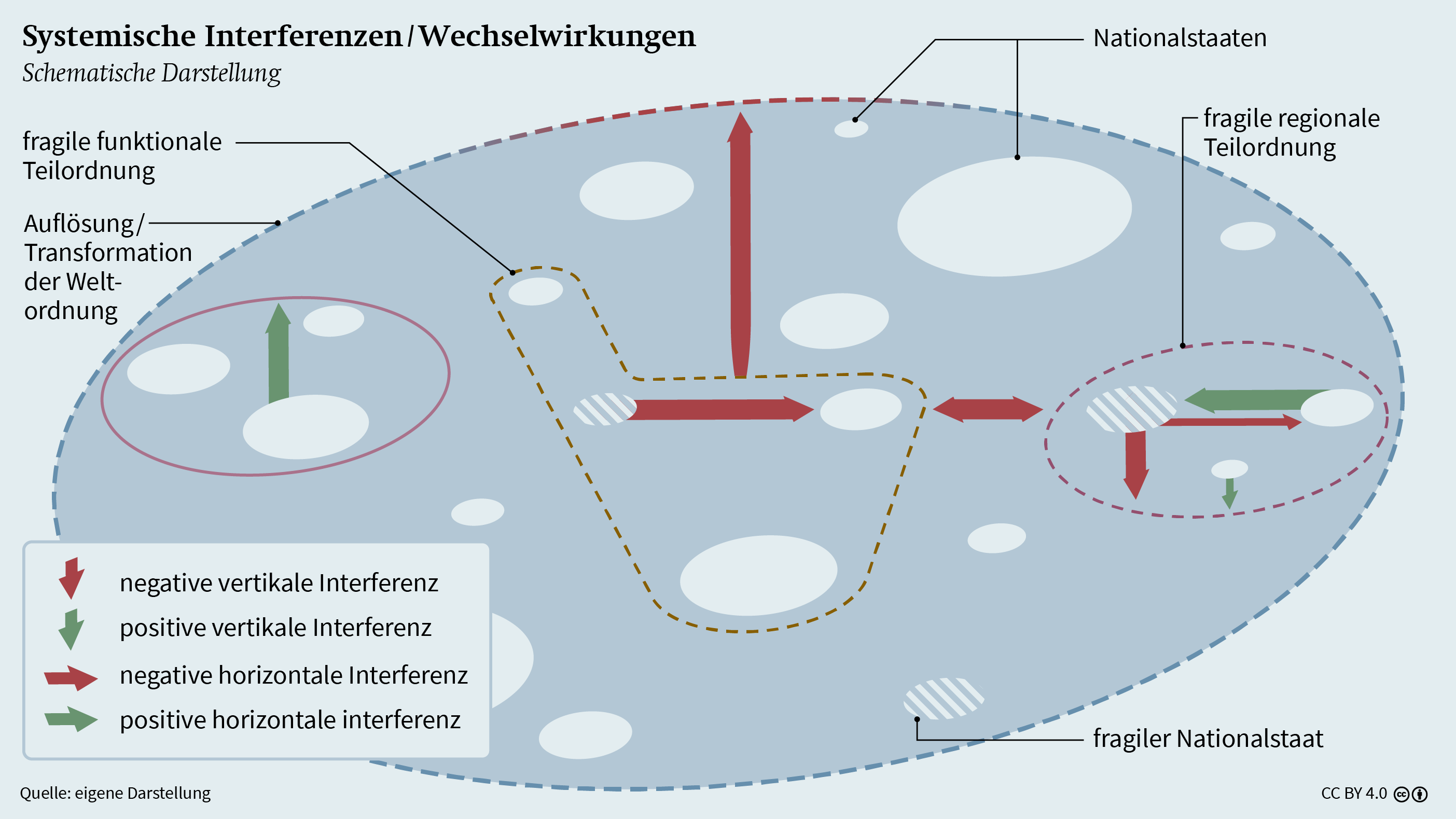

Der von Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 geprägte Begriff der »Zeitenwende« charakterisiert (inzwischen auch als Lehnwort im angelsächsischen Sprachraum)49 den Umbruch der Weltpolitik. Tatsächlich erweist sich dieser Umbruch bei genauerer Analyse allerdings als ein längerer Transformationsprozess der internationalen Ordnung, der bereits zu Beginn des neuen Jahrhunderts einsetzte und über eine Vielzahl einzelner Entwicklungen eine kumulative Dynamik entfaltete, die weiterhin wirksam ist. Dies wird erkennbar, wenn man sich klarmacht, was »die internationale Ordnung« ist: ein mehrschichtiges, multidimensionales politisches Konstrukt, das aus vielen einzelnen Elementen besteht. Die universale internationale Ordnung, die durch das Völkerrecht und das Institutionengefüge der Vereinten Nationen konstituiert ist, umfasst eine Reihe von regionalen und funktionalen Teilordnungen, die bestimmte, geographisch oder inhaltlich begrenzte Bereiche der internationalen Beziehungen zu regeln suchen. Das gilt beispielsweise für die regionalen Sicherheitsbeziehungen in den Regionen des Nahen und Mittleren Ostens sowie in Ostasien oder für die internationalen Beziehungen im Bereich der friedlichen und militärischen Nutzung der Atomenergie. Diese Teilordnungen sowie die universale Ordnung der Vereinten Nationen werden ihrerseits von den nationalstaatlichen Ordnungen getragen. Die Entwicklungen auf den drei unterschiedlichen Ebenen der internationalen Ordnung und in ihren vielen einzelnen Bereichen unterliegen den Eigengesetzlichkeiten und der Eigendynamik der jeweiligen Ordnung; sie beeinflussen sich jedoch auch gegenseitig entlang horizontaler und vertikaler Vektoren (vgl. Schaubild 1).

Die Fortentwicklungen der internationalen Ordnung stockten um die Jahrtausendwende; seit Mitte der ersten Dekade kehrte sich die Entwicklung um.

Ein SWP-Projekt, das die Entwicklungen in einigen dieser regionalen bzw. funktionalen Teilordnungen für den Zeitraum von 1990 bis 2015 aufzeigte und bilanzierte,50 ergab das Bild einer internationalen Ordnung, die im Verlauf der 1990er Jahre insgesamt gewichtige Fortentwicklungen erfuhr. Diese Fortschritte stockten um die Jahrtausendwende; seit Mitte der ersten Dekade kehrte sich die Entwicklung insgesamt um. In immer mehr Teilordnungen sind Rückschläge zu verzeichnen. Dabei geht es vor allem um zwei Aspekte: Zum einen finden die Prinzipien, Normen und Regeln, die das Verhalten der – staatlichen wie nichtstaatlichen – Akteure beeinflussen sollen, immer weniger Beachtung, Verstöße mehren sich. Zum anderen greifen Akteure zunehmend zu Gewalt, um ihre Interessen und Ziele einseitig durchzusetzen.

Ursachen

|

Die Kennzeichnung »positiver« bzw. »negativer« Interferenzen bezieht sich auf die Prinzipien und Regeln sowie die Institutionen und die ihnen zugrundeliegenden Machtverhältnisse, nicht auf »gute« oder »schlechte« Ordnungen. |

Ursächlich für diese Erosions- und Auflösungstendenzen im Gefüge der internationalen Ordnung sind sechs wesentliche Triebkräfte: technologische Innovationen; die Zunahme sozialer Ungleichheiten; Prozesse der Machtverschiebung und der Diffusion von Macht im internationalen System; die daraus resultierende Überlastung der Politik auf allen Ebenen; das disruptive Verhalten der wichtigsten internationalen Ordnungsmacht, der USA, unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush in dessen erster Amtszeit (2001–2005); schließlich das Agieren anderer Mächte, die nicht in der Lage und auch nicht willens waren, die Führungsrolle der USA als internationale Ordnungsmacht konstruktiv zu übernehmen.

Technologische Innovationen lieferten entscheidende Grundlagen für die Entwicklung der Globalisierung. So revolutionierten Container und Containerschiffe den Welthandel, Halbleiter, Computer und Internet die Kommunikation, das »just-in-time«-Prinzip und Roboter die Industrieproduktion und Antibiotika das Gesundheitswesen. Derartige Innovationen ermöglichten eine immer weiter vorangetriebene Spezialisierung und Verfeinerung der Arbeitsteilung im Weltmaßstab und die Herausbildung immer komplizierterer Lieferketten. Zugleich forcierte die technologische Dynamik gesellschaftlichen und kulturellen Wandel in allen Lebensbereichen und an allen Ecken und Enden der Welt. Sie lieferte den Nährboden für das bemerkenswerte Wachstum der Weltwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten. Zugleich steigerten technologische Innovationen mit vergleichbarer Dynamik aber auch die verfügbaren Zerstörungspotenziale (etwa in Gestalt von Atomwaffen) und befeuerten ihre horizontale wie vertikale Ausbreitung. Sozioökonomische und kulturelle Umbrüche belasteten den Zusammenhalt von Gesellschaften und testeten so ihre Anpassungsfähigkeit und Resilienz. Während die Bewältigung alter Menschheitsprobleme wie Hunger und vorzeitiger Tod in diesem Zeitraum große Fortschritte machte, schufen unbedachte und unbeabsichtigte Nebenwirkungen wie der Klimawandel neue Probleme vergleichbarer Dimensionen. Der mit all diesen Entwicklungen verbundene Steuerungsbedarf, um Chancen zu nutzen und Risiken einzuhegen, stellte enorme Anforderungen an die Politik auf allen Gestaltungsebenen.

Die Veränderungen der weltwirtschaftlichen Strukturen im Gefolge der technologischen Innovationen hatten Auswirkungen auf das gesellschaftliche Gefüge innerhalb der Nationalstaaten wie auch im Weltmaßstab. Insbesondere die Verteilung von Besitz und Einkommen klaffte in vielen Staaten immer weiter auseinander. Zwischen den Staaten verringerte sich dagegen die Ungleichheit, doch war dies wesentlich auf die Entwicklungserfolge eines einzigen, allerdings sehr gewichtigen Landes zurückzuführen: der Volksrepublik China. Auch im Weltmaßstab verringerten sich die Ungleichheiten, sie blieben allerdings nach wie vor sehr ausgeprägt: Die obersten zehn Prozent erzielten 2021 das 38-Fache des Durchschnittseinkommens der unteren Hälfte der Weltbevölkerung, gegenüber dem 18-Fachen im Jahr 1820, zu Beginn des Kolonialzeitalters.51 Sie erwarben damit 2021 etwa 52 Prozent des Welteinkommens (durchschnittlich 122.100 US-Dollar/Jahr), die untere Hälfte dagegen nur 8,5 Prozent (mit einem Durchschnittsverdienst von 3.920 US-Dollar/Jahr).52 Noch ausgeprägter waren die Ungleichgewichte bei der Verteilung der Vermögen: 2021 kontrollierten die obersten zehn Prozent der Weltbevölkerung 76 Prozent des Gesamtvermögens, die untere Hälfte nur zwei Prozent. Im Zeitraum von 1995 bis 2021 zeigt eine genauere Betrachtung einerseits den Aufstieg der Mittelschichten in etlichen Entwicklungsländern, andererseits vergleichsweise überschaubare Verbesserungen für die unteren und mittleren Schichten in den reichen Ländern. Besonders auffallend war die Entwicklung der Vermögenskonzentration an der Spitze der Weltgesellschaft: Das oberste Prozent der Weltbevölkerung sicherte sich in diesem Zeitraum 38 Prozent des gesamten weltweiten Vermögenszuwachses.53 Die insgesamt zunehmenden sozialen Gegensätze erhöhten die Anforderungen an die Politik und begünstigten den Aufstieg populistischer Bewegungen.

In der Summe implizierten diese Entwicklungen eine tendenzielle Überlastung der politischen Steuerungsfähigkeit. Die Politik sah und sieht sich einerseits mit weit reichenden Möglichkeiten konfrontiert, gesellschaftliche Interessen und Ziele zu verwirklichen, (und mit den entsprechenden Forderungen ihrer jeweiligen parteipolitischen Klientel), andererseits aber auch mit ebenso dramatischen Risiken und Gefahren und somit entsprechenden Rufen nach Schutz und Sicherheit aus der Gesellschaft.

Ebenso bedeutsam wie Machtverschiebungen waren Prozesse der Machtdiffusion im internationalen System.

Die technologischen Innovationen der Globalisierung begünstigten zudem die Umschichtung der Machtrelationen im Weltmaßstab. Diese Chancen nutzte vor allem die Volksrepublik China: Im Verlauf der letzten fünfzig Jahre stieg sie zur Weltmacht auf, die in dieser Rolle die Sowjetunion beerbte und die USA herausforderte.54 Aber auch andere Staaten, insbesondere solche des globalen Südens, profitierten von den Verschiebungen der internationalen Machtrelationen im Gefolge ungleicher Wachstumsraten von Wirtschaft und Bevölkerung.55 Die der internationalen Ordnung zugrundeliegende Machtstruktur entwickelte sich so von einer bipolaren (USA – Sowjetunion) zu einer unipolaren (USA) und dann zu einer neuen bipolaren Konfiguration (USA – China). Ebenso bedeutsam wie diese Machtverschiebungen waren Prozesse der Machtdiffusion im internationalen System. Internationale Organisationen, transnationale zivilstaatliche Akteure (wie Amnesty International oder al-Qaida) und selbst Individuen (wie George Soros oder Elon Musk) gewannen (relativ gesehen) an Handlungsspielräumen und Einflusschancen, die mit Blick auf internationale Entwicklungen traditionell Staaten vorbehalten gewesen waren.

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der internationalen Ordnung im Verlauf dieses Jahrhunderts spielte das Agieren der großen Mächte, insbesondere der Führungsmacht Amerika während der ersten Amtszeit von George W. Bush (2001–2005) und den beiden Amtszeiten von Donald Trump (2017–2021, 2025–). Unter George W. Bush zogen sich die USA aus multilateralen Organisationen und Vertragswerken zurück, zerschlugen mit ihren Reaktionen auf die Terroranschläge des 11. September 2001 im Rahmen ihres globalen Krieges gegen den Terrorismus bestehende staatliche und gesellschaftliche Strukturen in Afghanistan und im Irak, ohne tragfähige Alternativen aufbauen zu können, und brüskierten in dem Zusammenhang auch Verbündete wie Frankreich und Deutschland. Der amerikanische Unilateralismus und die Bereitschaft Washingtons, sich gewaltsam über bestehende internationale Prinzipien und Normen hinwegzusetzen, überdehnten die Machtmöglichkeiten der USA und beschädigten nachhaltig die Legitimität nicht nur Amerikas, sondern des Westens insgesamt. Das gilt auch für die von ihm wesentlich getragene liberale internationale Ordnung.

Keine der anderen großen Mächte – die Russische Föderation, die Volksrepublik China, die Europäische Union mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien, aber auch Japan oder Indien – war willens und in der Lage, auf die USA konstruktiv einzuwirken und im Sinne einer Stützung der liberalen internationalen Ordnung zu intervenieren. China und Indien zeigten keinerlei Interesse, sich für diese Ordnung zu engagieren: Warum sollten sie sich für eine Ordnung einsetzen, die nicht die ihre war, und dafür womöglich auch noch Kosten übernehmen? Die Europäer und Japan dagegen waren zwar bereit, die liberale internationale Ordnung mitzutragen, aber ihnen fehlten die Voraussetzungen und wohl auch der Wille, die Außenpolitik der USA zu beeinflussen.

Russland unter Wladimir Putin verfolgte spätestens seit 2007 eine offen revisionistische Politik mit dem Ziel, die internationale Ordnung im Sinne des eigenen Großmachtanspruchs mit den Mitteln militärischer Machtpolitik auszuhebeln, um Putins autokratischen Machtanspruch im Innern abzusichern.56 Die Russische Föderation trat damit als Akteur auf, der sich für die zukünftigen Konturen der internationalen Ordnung nur insoweit interessierte, als sie dazu beitragen könnte, den Großmachtstatus Russlands und die Legitimität von Putins Herrschaftssystem zu gewährleisten. Die Volksrepublik China verfolgte eine andere Strategie: Ihr ging es um den systematischen Umbau der liberalen internationalen Ordnung in eine Ordnung, die den Machtanspruch der Kommunistischen Partei im Innern absichert und China langfristig die hegemoniale Position verschafft, die bislang die USA innehaben.57 Diese Strategie gefährdet in ihren Konsequenzen nicht nur wesentliche außenpolitische Interessen der Bundesrepublik, sondern letztlich auch ihre innere Ordnung, wie Chinas Politik der Einmischung in die Innenpolitik anderer Demokratien zeigt.58

Die massiven Schäden, die die erste Bush-Administration der liberalen internationalen Ordnung zufügte, ließen sich auch durch die Neuausrichtung dieser Politik nach 2005 in Bushs zweiter Amtszeit und danach unter Präsident Barack Obama (2009–2017) nicht wiedergutmachen. Hinzu kam, dass das (neoliberale) amerikanische Erfolgsmodell von Demokratie und Marktwirtschaft durch die weltweiten Folgen des Zusammenbruchs der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 erheblich beschädigt wurde.59 Dieser Reputationsschaden färbte auch auf das Ansehen der liberalen internationalen Ordnung ab.

Auswirkungen

Die Auswirkungen dieser Dynamik auf die internationale Ordnung unterschieden sich im Einzelnen auf den drei Ordnungsebenen und in den vielen Teilordnungen. Denn die Entwicklungen in den nationalstaatlichen Ordnungen, aber auch in den regionalen bzw. funktionalen Teilordnungen und in der Weltordnung insgesamt folgten ihren jeweiligen Eigengesetzlichkeiten; Pfadabhängigkeiten und Kontingenz spielten eine erhebliche Rolle. Allerdings bewirkten die horizontalen und vertikalen Wechselwirkungen (Interferenzen) zwischen den unterschiedlichen Ordnungen auch Synchronisierungseffekte: Erosions- und Auflösungserscheinungen zeigten sich nahezu zeitgleich in unterschiedlichen Kontexten, oft auch über große Entfernungen hinweg. Insgesamt entstand somit eine sich zunehmend selbst verstärkende Dynamik der Auflösung von Ordnungsstrukturen – eine Entwicklung im Bereich der Politik, die sich vergleichen lässt mit der Krise des globalen Ökosystems: Es droht hier wie dort ein systemischer Kollaps.

Vielleicht am ausgeprägtesten zeigte sich die Synchronizität der Entwicklungen in einzelnen Teilordnungen in der Ausbreitung nationalistischer und populistischer Einstellungen in der Weltpolitik. Die Ideologie des Nationalismus in ihren vielfältigen Varianten erlebte eine neue Blütezeit; dies beförderte Misstrauen zwischen Staaten und erschwerte tragfähige internationale Vereinbarungen. Selbst die viel gepriesenen Ergebnisse der Pariser Klimakonferenz von 2015 (COP 21) unterstrichen dies: Bei allen positiven Aspekten des Vertragswerkes beinhaltete es doch auch einen Paradigmenwechsel zugunsten nationalstaatlicher Souveränität. Die Festlegung der nationalen Klimaziele und der Maßnahmen zu ihrer Einlösung oblag nunmehr allein den Staaten selbst, die rechtlich bindenden Verpflichtungen für Mitgliedstaaten zur Rückführung der CO2-Ausstöße, die im Kyoto-Protokoll festgelegt worden waren, wurden aufgegeben.60

Das Vordringen nationalistischer und populistischer Einstellungen lässt sich plausibel (auch) als Antwort auf die wachsenden sozialen Verwerfungen deuten, die Gesellschaften unter den Rahmenbedingungen der Globalisierung erfuhren: Der Nationalismus als Ideologie appelliert an den Zusammenhalt der Gesellschaft und mobilisiert ihre Energien gegen Herausforderungen von außen.61 Dies können äußere und auch innere Feinde sein; nationalistische Ideologien konstruieren Kollektive auf der Basis vermeintlicher Gemeinsamkeiten und gefährden damit die Wahrung individueller Rechte. Zudem tendieren sie dazu, andere Akteure und situative Gegebenheiten emotional aufgeladen und somit verzerrt wahrzunehmen.

Die politischen Auswirkungen nationalistischer Einstellungen liegen auf der Hand: Sie reichen von eingeschränkten Handlungsspielräumen bei Vereinbarungen des Weltregierens über unilateralistische Vernachlässigung internationaler Verpflichtungen und Verstöße gegen das Völkerrecht bis hin zu Versuchen der gewaltsamen Veränderung des internationalen Status quo. Nationalistische Einstellungen lassen sich zudem leicht mit Vorbehalten gegenüber der Legitimität der liberalen internationalen Ordnung verknüpfen. Unter Verweis auf ihre Unausgewogenheit und Ungerechtigkeiten wird diese als vom Westen errichtete und den Westen bevorzugende Ordnung kritisiert, die den Staaten des globalen Südens nur unzureichende Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten einräume und diese systematisch benachteilige.62 Diese (in Teilen durchaus berechtigte) Kritik beschädigt die Legitimität der liberalen internationalen Ordnung und trägt so zu ihrer Erosion bei.

Die Volksrepublik China und die Russische Föderation haben sich als Wortführer dieser Kritik an der westlichen Vorherrschaft positioniert und nutzen sie, um internationale Unterstützung für ihre revisionistischen Zielsetzungen zu mobilisieren und diese voranzutreiben.63 Dabei arbeiten sie in den letzten Jahren immer enger zusammen, wiewohl ihre jeweiligen Vorstellungen über die Ausgestaltung einer alternativen Weltordnung sich durchaus unterscheiden. Einigkeit besteht allerdings zwischen ihnen in der Zielsetzung, in ihren jeweiligen Regionen (Ostasien bzw. Europa) dominanten Einfluss auszuüben und sich diese Einflusszonen international legitimieren zu lassen. Auch die amtierende US-Administration von Donald Trump agiert häufig gegen die Prinzipien, Normen und Regeln der gegenwärtigen Weltordnung, freilich unsystematisch und ohne erkennbare Strategie jenseits des Ziels maximaler Handlungsfreiheit für einen Präsidenten, der sich vor allem für sich selbst, seine Machtfülle und seine Einkünfte interessiert. Auch bei Trump scheint gelegentlich die Vorstellung einer exklusiven (nordatlantischen?) Einflusszone auf, etwa in seinen Ambitionen auf Grönland und den Anschluss Kanadas an die USA.64 Damit verbleibt unter den großen weltpolitischen Akteuren lediglich die Europäische Union als Unterstützerin einer liberalen internationalen Ordnung – in ihrer Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit allerdings erheblich eingeschränkt durch ihre Eigenheiten als Staatenverbund von 27 Mitgliedstaaten, der in vielen Bereichen der Außenbeziehungen auf Einstimmigkeit der beteiligten Regierungen angewiesen und sicherheitspolitisch bislang nur als »kleine Macht« aufgetreten ist.65

Organisierte Gewaltanwendung stellt den offensichtlichsten Hinweis auf dysfunktionale Ordnungen dar. Die Erhebungen des Uppsala Conflict Data Program (UCDP)66 zeigen, dass etwa seit Ende der ersten Dekade dieses Jahrhunderts sowohl die Zahl der Konflikte wie auch die Zahl der dadurch verursachten Todesopfer deutlich zunehmen: So verzeichneten die 1990er und 2000er Jahre nur zwei Jahre mit mehr als 100.000 Todesopfern (eines davon, 1994, allerdings mit etwa 900.000 Opfern des Genozids in Ruanda). In den fünfzehn Jahren von 2010 bis 2024 gab es dagegen nur vier Jahre mit weniger als 100.000 Todesopfern. Von den insgesamt fast vier Millionen Todesopfern, die für den Zeitraum von 1989 bis 2024 ermittelt wurden, starb die Hälfte in Konflikten der letzten fünfzehn Jahre. Noch deutlicher wird die Veränderung, wenn man den Genozid in Ruanda 1994 als Sonderfall der Statistik ausklammert: Es entfielen dann etwa zwei Drittel aller Todesopfer auf die Jahre seit 2010. Die Gewaltanfälligkeit politischer Ordnungen erhöhte sich dabei sowohl auf der Ebene der nationalstaatlichen Ordnungen wie auch in zwischenstaatlichen Teilordnungen.

Einzelne Staaten sind zunehmend bereit, expansive Interessen einseitig unter Androhung und Anwendung militärischer Gewalt durchzusetzen.

Dieser statistische Befund verweist zum einen auf die zunehmende Fragilität politischer Ordnungen auf der nationalstaatlichen Ebene und jene der Teilordnungen, insbesondere im globalen Süden. Zum anderen spiegelt sich darin aber auch eine wachsende Bereitschaft einzelner Staaten, expansive Interessen einseitig unter Androhung und Anwendung militärischer Gewalt durchzusetzen. Die Russische Föderation unter Wladimir Putin praktizierte seit 2008 eine Politik der militärischen Interventionen – in Georgien, Syrien, Westafrika und der Ukraine. Die Volksrepublik China setzte militärische Machtmittel subtiler, aber wirkungsvoll ein, um ihre maritimen territorialen Forderungen im Südchinesischen Meer durchzusetzen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate intervenierten im Jemen, Letztere auch in Libyen. Der Iran agierte über verbündete Milizen im Libanon, im Irak, in Syrien und im Jemen. Ruanda intervenierte militärisch in der Demokratischen Republik Kongo. Aserbaidschan eroberte Nagorno-Karabach.67

Insgesamt verschränkten sich in der Zeitenwende aus der Sicht der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ihre Wahrnehmungsdefizite und die systematische Vernachlässigung ihrer Machtgrundlagen mit den Auflösungstendenzen einer liberalen internationalen Ordnung, auf die sie unverzichtbar angewiesen war. Damit ist diese Politik nun mit ihrer größten Herausforderung seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 konfrontiert. Steht die Zivilmacht Bundesrepublik also vor dem Aus?

Zivilmacht am Ende?

Die deutsche Außenpolitik hält auch nach dem Februar 2022 rhetorisch an wesentlichen Elementen des alten Rollenkonzeptes fest: Sie präsentiert sich fest verankert in den westlichen Institutionen (EU, Nato, Vereinte Nationen). Sie zeigt sich konsequent multilateralistisch, das heißt: bereit, Souveränitätsrechte zugunsten effektiver internationaler Regelungen zu übertragen, und systematisch bemüht um die Wahrung von Demokratie und Menschenrechten.68 Zudem ist eine Zivilisierung der internationalen Beziehungen vor dem Hintergrund einer Reihe von existenziellen globalen Herausforderungen wie den Implikationen des Klimawandels, der Proliferation von Massenvernichtungswaffen und den Gefahren der rasanten technologischen Innovation in der Biotechnologie, der künstlichen Intelligenz und der Robotik heute wichtiger denn je.69 Damit stellt sich die Frage, wer diese dringend notwendige Zivilisierung der internationalen Beziehungen auf welchen Wegen voranbringen kann. Aus dieser Perspektive hat das Rollenkonzept der Zivilmacht nichts an Bedeutung verloren. Allerdings sind die Möglichkeiten, dieses Konzept umzusetzen, seit der Zeitenwende drastisch eingeschränkt; die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus haben diese Schwierigkeiten weiter verschärft.

Für Deutschland als mittlere Macht würde eine unilaterale Außen- und Sicherheitspolitik in die Sackgasse der Einflusslosigkeit führen.

Wäre vor diesem Hintergrund ein neues, grundlegend verändertes Rollenkonzept für Deutschland vorstellbar? Theoretisch sicherlich – doch stellt sich dann die Frage, was dies für die Bundesrepublik bedeuten würde, deren außenpolitische Identität von Anfang an auf das Engste mit ihrer liberaldemokratischen Ordnung im Innern verbunden war. Auch die normativen Vorgaben des Grundgesetzes (wie das Friedensgebot, die Festlegung auf die europäische Vereinigung, der Vorrang des Völkerrechts, die Verankerung der Menschenrechte und die Möglichkeit der supranationalen Souveränitätsübertragung im Kontext der Einordnung in Systeme der kollektiven Sicherheit) verbinden die innere Ordnung mit einer liberaldemokratischen und multilateralistischen Außen- und Sicherheitspolitik. Hinzu kommt, dass für Deutschland als mittlere Macht eine unilaterale Außen- und Sicherheitspolitik zwangsläufig in die Sackgasse der Einflusslosigkeit führen würde. Nur über effektives multilaterales Zusammenwirken mit anderen kann Deutschland darauf hoffen, die Entwicklung der Weltpolitik insgesamt zu beeinflussen.

Da ein anderes Rollenkonzept nur um den Preis einer Aufgabe der liberaldemokratischen Identität der Bundesrepublik zu haben wäre, heißt die Alternative für diejenigen, denen dieser Preis zu hoch erscheint, Verzicht: Verzicht auf eine Außen- und Sicherheitspolitik, die sich ernsthaft darum bemüht, die Position der deutschen Gesellschaft in der Welt möglichst positiv zu gestalten, um sie stattdessen der zukünftigen Entwicklung zu überlassen und auf das Beste zu hoffen.

Allerdings nimmt man sich mit einer solchen Strategie jegliche Chance, den Gang der Dinge im positiven Sinne für die bundesdeutsche Gesellschaft zu beeinflussen. Mit Blick auf die gegenwärtige Machtverteilung im internationalen System mag man dazu neigen, die Möglichkeiten der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zur Einflussnahme im Sinne deutscher Interessen und Ziele als eher gering einzuschätzen. Aber sie sind eben auch keinesfalls gleich null – und es könnte ja auch gerade an deutschen Bemühungen als dem Zünglein an der Waage liegen, dass eine insgesamt positive Entwicklungstendenz sich durchzusetzen vermag. Ohnehin ist die Möglichkeit eines Scheiterns eine immer präsente Realität der Politik, dennoch ist Nichthandeln auf Dauer keine akzeptable Alternative: Sie impliziert die Selbstaufgabe eines politischen Akteurs.

Das Zivilmachtkonzept bietet auch für die neuen Gegebenheiten der internationalen Beziehungen plausible Antworten an.

Es ist also schwer zu erkennen, welches grundlegend andere Rollenkonzept Deutschland zur Verfügung stünde, ohne damit zugleich auch eine fundamental andere innenpolitische Ordnung herbeizuführen bzw. vorauszusetzen, wie sie etwa durch die Übernahme der Macht im Staate durch die AfD entstünde. Anders ausgedrückt: Das gegenwärtige außenpolitische Rollenkonzept ist zutiefst verwurzelt in den Grundlagen der Bundesrepublik als demokratisches und liberales Gemeinwesen und somit verankert in ihrer politischen Identität. Das Zivilmachtkonzept bleibt schon deshalb in seinen Grundzügen relevant. Zudem bietet es auch für die neuen Gegebenheiten der internationalen Beziehungen plausible Antworten an. Dies soll im Folgenden skizziert werden. Im Mittelpunkt wird dabei die Überlegung stehen, wie sich die in den letzten dreißig Jahren der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zunehmend vernachlässigte machtpolitische Dimension des Konzepts ausbauen ließe.

»Macht« gehört zu den in den außen- und sicherheitspolitischen Diskursen Deutschlands besonders stark tabuisierten Begriffen; die Vorstellung, Deutschland könnte Machtpolitik betreiben, rief aus guten historischen Gründen zumindest Unbehagen, in aller Regel gar Abscheu hervor. Dabei wird jedoch verkannt, dass Macht in der Politik eine ebenso elementare Funktion als Transaktionsmedium besitzt wie Geld in der Wirtschaft: Um die eigenen politischen Zielsetzungen zu verwirklichen, müssen andere Akteure in diesem Sinne beeinflusst werden, und um Einfluss erfolgreich ausüben zu können, bedarf es der Macht. Macht beinhaltet Ressourcen unterschiedlichster Art und ihre Verknüpfung mit Kommunikationsstrategien – von überschwänglichem Lob oder materiellen Anreizen über Überzeugungsarbeit in Verhandlungen bis hin zum Vernichtungskrieg –, die andere Akteure dazu veranlassen können, sich den eigenen Zielsetzungen zu öffnen oder zu beugen. Macht lässt sich also mit Anreizen ebenso wie mit Sanktionen ausüben, und beides lässt sich auf vielfältigen Wegen bereitstellen. Die entscheidende Frage in der Politik generell wie auch in der Außen- und Sicherheitspolitik im Besonderen ist also nicht, ob Macht benötigt und angewandt wird, sondern wie, in welchen Formen und auf welchen Wegen.

Machtpolitische Grundlagen ausbauen

In der gegenwärtigen Situation braucht Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik »kluge Machtpolitik«,70 um sich zu behaupten und die eigenen Einflusschancen zu verbessern. Was bedeutet dies im Einzelnen?

Zunächst muss kluge Machtpolitik der Identität der Bundesrepublik als liberaler Demokratie entsprechen. Denn das Portfolio der Machtressourcen eines Staates wie auch dessen Kommunikationsstrategien werden auch durch die Charakteristika seiner politischen Ordnung beeinflusst. So tendieren autokratische Staaten in ihrer Außenpolitik eher zu Zwangsmaßnahmen und Gewaltanwendung. In liberalen Demokratien ist breite Zustimmung der Bevölkerung zur Außen- und Sicherheitspolitik im Allgemeinen von größerer Bedeutung als in Autokratien. Der Schutz und die Bewahrung der liberaldemokratischen Ordnung im Inneren ist einerseits ein elementares Ziel und Interesse der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Konsolidierung der freiheitlich-demokratischen Ordnung und ihre Resilienz sind andererseits aber auch notwendige Voraussetzungen für die effektive Ausgestaltung dieser Politik im Sinne einer liberalen europäischen Teil- bzw. Weltordnung. Denn konsolidierte Demokratien vermögen kluge Machtpolitik auch unter extremen Bedingungen durchaus wirksam zu betreiben, wie etwa die USA und Großbritannien im Zweiten Weltkrieg oder Israel in den Kriegen 1967 und 1973 bewiesen haben. Dies gilt umso mehr im Alltag der internationalen Beziehungen: Die für effektive Einflussnahme erforderliche innenpolitische Unterstützung für außen- und sicherheitspolitische Ziele wie auch für die dafür benötigten Machtmittel lässt sich unter demokratischen Voraussetzungen grundsätzlich mindestens ebenso gut verschaffen wie unter autoritären oder totalitären.