Wenn die Heimat unbewohnbar wird

Geplante Umsiedlungen als globale Herausforderung in Zeiten des Klimawandels

SWP-Studie 2025/S 17, 21.11.2025, 39 Seitendoi:10.18449/2025S17

ForschungsgebieteNadine Knapp ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Globale Fragen der SWP.

Die Studie wurde verfasst im Rahmen des vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geförderten Projekts »Flucht- und Migrationspolitik jenseits des Krisenmodus: Entwicklungsorientierte Strategiebildung im Kontext längerfristiger Herausforderungen durch Gewalt und Fragilität, Klimawandel und wirtschaftliche Disparitäten«.

Die Autorin dankt Emma Landmesser für die großartige Unterstützung bei der Recherche und Erstellung des Zeitstrahls und Meike Schulze für das konstruktive Fachgutachten. Ein weiterer Dank geht an das SWP-Lektorat.

-

Mit dem fortschreitenden Klimawandel wird die geplante Umsiedlung ganzer Gemeinschaften aus Risikogebieten zunehmend unvermeidlich. Sie ist schon heute weltweit Realität und wird als Maßnahme der Klimaanpassung und Katastrophenvorsorge künftig häufiger notwendig sein.

-

Umsiedlungen können Leben retten und Vertreibungsrisiken verringern. Gleichwohl gelten sie als »letztes Mittel«, da sie kostspielig sind, tief in Lebensgrundlagen, soziale Netzwerke und kulturelle Identitäten eingreifen und neue Risiken bergen.

-

Damit sie wirksam sind, müssen sie partizipativ und menschenrechtskonform gestaltet und durch entwicklungsorientierte Maßnahmen flankiert werden, die das Wohlergehen und die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen stärken und strukturelle Ungleichheiten verringern.

-

Vielerorts fehlen hierfür politischer Wille, konkrete Strategien und Ressourcen – besonders in einkommensschwachen Staaten mit ohnehin geringen Anpassungskapazitäten. Diese sind daher stark auf internationale Unterstützung angewiesen, die bislang meist fragmentiert, ad hoc und unkoordiniert erfolgt.

-

Je länger adäquate Strukturen fehlen, desto größer die Gefahr, dass menschliche Sicherheit massiv beeinträchtigt, grundlegende Menschenrechte verletzt und ganze Communities (erneut) vertrieben werden – mit Risiken für regionale Stabilität und globale Sicherheit.

-

Die Bundesregierung sollte gezielt Lücken im internationalen System adressieren, den Zugang zu Wissen und Ressourcen erleichtern und sektorübergreifendes Lernen stärken. Das bisherige deutsche Engagement in Fidschi sollte mittelfristig auf weitere klimavulnerable Regionen und Ländern ausgeweitet werden – mit Fokus auf gemeinschaftsgetragene Umsiedlungsprojekte.

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung und Empfehlungen

2 Was sind geplante Umsiedlungen – und warum sind sie notwendig?

2.1 Wachsende Bedeutung und Unterstützungsbedarf

2.2 Begriffliche und konzeptionelle Einordnung

2.2.2 Auslöser und Beweggründe

2.2.3 Formen geplanter Umsiedlungen

3 Blick in die Praxis: Herausforderungen und Lehren

3.1 Schaffung nationaler Strategien und Regulierungsansätze

3.2 Kosten- und Ressourcenintensität

3.3 Politische Interessen und Missbrauchspotential

3.5 Divergierende Bewertung von Risiko und Unbewohnbarkeit

3.7 Lernen aus entwicklungsbezogenen Umsiedlungskontexten

4 Status quo des internationalen Engagements

4.1 Relevante institutionelle Prozesse, Rahmenwerke und Leitlinien

4.2 Fragmentierte Akteurslandschaft

4.3 Internationale Finanzierungsinstrumente

5 Zukunftsfähiges internationales Engagement

5.1 Bedingungen für wirksame internationale Unterstützung

5.1.1 Multidimensionaler Ansatz

5.1.2 Zustimmung als Voraussetzung

5.1.3 Umsiedlungen als »letztes Mittel«

5.2 Ansatzpunkte für die deutsche Bundesregierung

5.2.1 Handlungsfeld 1: Sektorübergreifende Zusammenarbeit unterstützen

5.2.2 Handlungsfeld 2: Internationale Koordinierung und Kooperation verbessern

5.2.3 Handlungsfeld 3: Wissensaustausch und gemeinsames Lernen fördern

5.2.4 Handlungsfeld 4: Politische Rahmenbedingungen stärken und Umsetzung fördern

5.2.5 Handlungsfeld 5: Finanzmittel gezielt bereitstellen und mobilisieren

Problemstellung und Empfehlungen

Bereits heute leiden Millionen Menschen weltweit unter den Folgen des Klimawandels. Ein weiteres Überschreiten des im Pariser Klimaabkommen festgelegten 1,5°C-Grenzwerts wird Wetterextreme wie Starkregen oder Dürren sowie schleichende Umweltveränderungen verstärken, Lebensgrundlagen zerstören und manche Orte, insbesondere küstennahe Dörfer, zunehmend unbewohnbar machen. Infolgedessen werden geplante Umsiedlungen, bei denen ganze Gemeinschaften dauerhaft aus Risikogebieten an sicherere Orte umgesiedelt werden, künftig öfter notwendig. Ihre Umsetzung ist jedoch zeit- und kostenintensiv und geht mit erheblichen Belastungen für die betroffenen Menschen einher. Zudem stoßen sie auf Widerstand, da viele Menschen trotz steigender Klimarisiken ihre Heimat nicht verlassen möchten. Umsiedlungen sind daher politisch kontrovers und gelten entsprechend als »letztes Mittel«, wenn alle anderen Anpassungsoptionen ausgeschöpft sind.

Trotz dieser Risiken sind Umsiedlungen weltweit längst Realität: Für die Zeit zwischen 1970 und 2020 sind über 400 Fälle in 78 Ländern dokumentiert – etwa auf Fidschi, in Panama und in den USA. Auch in Deutschland wurde nach der Flutkatastrophe im Ahrtal öffentlich darüber diskutiert, gefährdete Flächen nicht wieder zu besiedeln und deren bisherige Bewohner:innen stattdessen in andere sichere Gebiete umzusiedeln. Das Thema betrifft somit Menschen weltweit und wirft überall ähnliche Fragen nach Heimat, Ortsbindung und kultureller Identität auf.

Zugleich gewinnen geplante Umsiedlungen auf internationaler Ebene an Bedeutung: Klima- und migrationspolitische Rahmenwerke erkennen sie zunehmend als Instrument der Katastrophenvorsorge, Klimaanpassung und zur Bewältigung von Verlusten und Schäden an. Bereits 2010 beschlossen die Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) in Cancún, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Verständnis von geplanten Umsiedlungen und die Koordination und die Zusammenarbeit in diesem Bereich zu verbessern.

Doch nur wenige Staaten sind bislang ausreichend vorbereitet. Kaum ein Land verfügt über umfassende nationale Rahmenwerke für geplante Umsiedlungen; vielerorts fehlt es an politischem Willen, Ressourcen, Kapazitäten und Wissen, um die Umsiedlungen so zu gestalten, dass Rechte der Betroffenen gewahrt und zusätzliche Schäden vermieden werden. Besonders für einkommensschwache Länder sind geplante Umsiedlungen ohne erhebliche Investitionen und internationale Hilfe kaum zu bewältigen.

Zwar engagiert sich mittlerweile eine wachsende Zahl von UN-Institutionen, Entwicklungsbanken, Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Geberländern beim Thema Umsiedlung. Jedoch verfügt keiner dieser Akteure über ein klares Mandat, was zu fragmentierten internationalen Maßnahmen, einer ineffizienten Ressourcennutzung und Wettbewerb zwischen den internationalen Akteuren führt. Angesichts wachsender Bedarfe an Umsiedlungsunterstützung ist das bestehende System nicht tragfähig. Verschärft wird die Lage durch erhebliche Mittelkürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und humanitären Hilfe – etwa durch die USA und wichtige europäische Geberländer, wie Deutschland –, die die Existenz und Wirksamkeit wichtiger Akteure in diesem Bereich gefährden.

Wissenschaftliche Erkenntnisse und bisherige Erfahrungen weltweit zeigen: Umsiedlungen schaffen nur dann tragfähige Perspektiven, wenn sie über reine Risikominderung hinausgehen, partizipativ und menschenrechtskonform gestaltet sind und von entwicklungsorientierten Maßnahmen flankiert werden, die das Wohlergehen und die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen stärken und strukturelle Ungleichheiten am neuen Lebensort verringern. Andernfalls droht die Gefahr, dass die Menschen, die umsiedeln müssen, in der Zielregion nicht Fuß fassen und langfristig (erneut) vertrieben werden.

Die Studie untersucht, wie betroffene Gemeinschaften und Regierungen im sogenannten Globalen Süden bei geplanten Umsiedlungen wirksam unterstützt werden können und welche Rolle internationale Akteure und Geberländer – insbesondere Deutschland – dabei übernehmen sollten. Sie bündelt den Wissensstand zu geplanten Umsiedlungen, beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und nimmt eine Bestandsaufnahme der internationalen Unterstützungsstrukturen vor. Die Studie bietet damit einen umfassenden Überblick, der im deutschsprachigen Raum bislang fehlt.

Aktuelle geopolitische Verschiebungen und drastische Mittelkürzungen erfordern eine strategische Ausrichtung der deutschen Außen-, Klima- und Entwicklungspolitik. Gerade beim Thema geplante Umsiedlungen könnte sich Deutschland als verlässlicher und handlungsfähiger Kooperationspartner bei der Bewältigung der Klimakrise profilieren. Es zählt zu den wenigen Geberländern, die sich bereits in diesem Bereich engagieren. Das Engagement des Bundesministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) auf den Fidschi-Inseln hat maßgeblich zur Entwicklung kontextspezifischer Umsiedlungsrichtlinien und -standards beigetragen, die heute weltweit als Best Practice gelten. Dieses Beispiel zeigt, wie solche Prozesse konstruktiv begleitet werden können.

Ohne angemessene Unterstützung einkommensschwacher Länder durch wohlhabende Industrieländer wie Deutschland drohen noch höhere humanitäre Kosten, wachsende Vertreibungsrisiken und Rückschritte bei der Armutsbekämpfung. Klimafolgen können zudem ganze Regionen destabilisieren, als Risikomultiplikatoren Konflikte wahrscheinlicher machen und globale Lieferketten unterbrechen. Internationales Engagement ist daher nicht nur eine Frage globaler Klimagerechtigkeit, sondern auch ein Gebot der internationalen und nationalen Sicherheit. Ein solcher Ansatz entspricht auch der von der Bundesregierung angestrebten Verzahnung von Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik.

Trotz eigener Sparzwänge sollte Deutschland daher seine Zusagen zur internationalen Klimafinanzierung einhalten und Anpassungsmaßnahmen noch gezielter fördern, um klimawandelbedingte Flucht und Vertreibung zu verhindern. Ziel der EZ und der humanitären Hilfe, die Deutschland leistet, muss es sein, gefährdete Gemeinschaften und Regierungen zu befähigen, auf Klimarisiken zu reagieren, Anpassungsoptionen abzuwägen und – falls erforderlich – frühzeitig geplante Umsiedlungen vorzubereiten.

Bilateral sollte Deutschland die Umsetzung des mit der Regierung von Fidschi erarbeiteten Governance-Rahmens forcieren und mittelfristig sein Engagement auf weitere klimavulnerable Partnerländer ausweiten. Zudem sollte die Bundesregierung gezielt Lücken im internationalen System adressieren, sich für einen unkomplizierten Zugang zu Ressourcen und Wissen einsetzen und sektorübergreifendes Lernen fördern. Auf diese Weise kann Deutschland nicht nur partizipative, menschenrechtskonforme Umsiedlungsprozesse voranbringen und die Führungsrolle betroffener Gemeinschaften stärken; ein solches Agieren würde auch seinen Einfluss in der internationalen Klima-, Entwicklungs- und Migrationspolitik erhöhen.

Was sind geplante Umsiedlungen – und warum sind sie notwendig?

Der Klimawandel verursacht bereits heute enorme Kosten und Schäden, etwa durch den steigenden Meeresspiegel und zunehmende Extremwetterereignisse. Allein im Jahr 2024 wurden weltweit rund 45,5 Millionen Menschen durch wetterbedingte Katastrophen wie Stürme oder Überschwemmungen innerhalb ihres eigenen Landes vertrieben – ein neuer Rekordwert und deutlich mehr als die 20,1 Millionen, die 2024 infolge von Konflikten oder Gewalt ihre Heimat verlassen mussten.1 Zwar ist nicht jede Naturkatastrophe direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, doch erhöhen sich mit ihm insgesamt die Häufigkeit und Intensität solcher Ereignisse und beschleunigen sich Umweltveränderungen, die zunehmend ganze Gebiete unbewohnbar machen.2 Der Klimawandel zählt daher schon heute – neben Gewalt, Fragilität und wirtschaftlicher Ungleichheit – zu den wichtigsten Triebkräften von Flucht, Vertreibung und Migration.3

Wachsende Bedeutung und Unterstützungsbedarf

Neben dem vorrangigen Ziel, den Klimawandel einzudämmen (mitigation), setzen Staaten sowie regionale und internationale Akteure weltweit verstärkt auf gezielte Anpassungsmaßnahmen (adaptation). Diese sollen besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen widerstandsfähiger gegenüber Klimarisiken machen und Schäden und Verluste begrenzen. Zum Einsatz kommen Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes, der Katastrophenvorsorge/Katastrophenrisikominderung (Disaster Risk Reduction), der humanitären Hilfe und der EZ.4 Vorrangig zielen diese Ansätze darauf ab, das Verbleiben gefährdeter Gemeinschaften am Herkunftsort zu ermöglichen. Dennoch rückt mit den zunehmend negativen Auswirkungen des Klimawandels noch eine weitere Anpassungsstrategie in den Fokus: die Stärkung von Mobilitätsoptionen wie regionaler Freizügigkeit oder geregelter Arbeitsmigration.

Daneben erwägen lokale und nationale Regierungen auch die Umsiedlung ganzer Gemeinden aus Hochrisikogebieten, sei es als Reaktion auf oder in Erwartung von Katastrophen und Umweltveränderungen. Mitunter entscheiden auch betroffene Gemeinschaften (Communities) – die meist über eine eigene Verwaltungs- oder Organisationsstruktur verfügen – selbst, gefährdete Orte gemeinsam zu verlassen, um an neuen, sichereren Orten ansässig zu werden. Ein erstes globales Mapping5 solcher geplanter Umsiedlungen identifizierte für den Zeitraum zwischen 1970 und 2020 mehr als 400 Fälle in insgesamt 78 Ländern; die tatsächliche Zahl dürfte jedoch deutlich höher liegen.6 Zahlreiche weitere Umsiedlungsprojekte sind bereits in Planung. Mittlerweile finden Umsiedlungen in allen Weltregionen statt. Etwa 40 Prozent aller bisherigen Fälle betrafen Asien, knapp gefolgt vom amerikanischen Kontinent. Etwa zehn Prozent der Umsiedlungen entfielen auf Afrika, neun Prozent auf den Pazifikraum und nur wenige auf Europa und den Nahen Osten. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind die Pazifikstaaten jedoch am stärksten betroffen. Obwohl in den Medien immer wieder prognostiziert wird, dass ganze Inselstaaten durch den Klimawandel unbewohnbar werden und ihre Einwohner:innen in Nachbarländer umsiedeln müssen, haben grenzüberschreitende Umsiedlungen bislang kaum stattgefunden. Sie könnten künftig jedoch etwa für kleine Inselstaaten wie Kiribati notwendig werden.7 Geplante Umsiedlungen erfolgen somit in der Regel innerhalb nationaler Grenzen.8

Von der Gefahr der Unbewohnbarkeit bestimmter Gebiete sind nicht nur Entwicklungs- und Schwellenländer bedroht, sondern auch wohlhabende Industriestaaten.

Laut dem Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ist damit zu rechnen, dass der Bedarf an geplanten Umsiedlungen weiter steigen wird, um vor allem diejenigen zu unterstützen, die nicht eigenständig umziehen können.9 Besonders betroffen sind Haushalte und Gemeinschaften in Küsten- und Bergregionen, wo schon kleinere Umweltveränderungen gravierende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen haben. Von der Gefahr der Unbewohnbarkeit bestimmter Gebiete sind nicht nur Entwicklungs- und Schwellenländer bedroht, sondern auch Länder mit hohem Einkommen wie die USA – insbesondere Teile Alaskas, in denen bereits einige Umsiedlungen umgesetzt werden. Auch in europäischen Ländern, beispielsweise an der Nordküste Portugals (z. B. in Pedrinhas und Cedovém), werden geplante Umsiedlungen in stark gefährdeten Gebieten bereits diskutiert.10 Doch insbesondere für einkommensschwache Länder ist die Durchführung geplanter Umsiedlungen schon heute eine gewaltige Herausforderung. Sie sind ohnehin bereits stark von den Folgen des Klimawandels betroffen, da sie in besonderem Maße gegenüber Klimarisiken exponiert sind und über begrenzte Ressourcen zur Anpassung verfügen. Ein hoher Schuldenstand belastet die angespannten öffentlichen Haushalte in vielen Ländern des sogenannten Globalen Südens zusätzlich.11 Rund 70 Prozent der Staaten in Subsahara-Afrika sind beispielsweise so stark überschuldet, dass sie weder für Maßnahmen zur Klimaanpassung noch für die Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN) oder der Agenda 2063 der Afrikanischen Union die notwendigen Investitionen aufbringen können.12 Gleichzeitig ist der Anteil einkommensschwacher Länder an den globalen Emissionen marginal. Subsahara-Afrika zum Beispiel ist nur für fünf Prozent davon verantwortlich.13 Nicht zuletzt im Sinne der Klimagerechtigkeit ist es daher erforderlich und geboten, dass wohlhabende Industrieländer finanzielle und technische Unterstützung leisten, um dauerhafte Lösungen zu fördern, die den Menschen helfen, an ihrem Wohnort zu bleiben, oder ihnen sichere Mobilitätsoptionen ermöglichen.

Begriffliche und konzeptionelle Einordnung

Im Vergleich zu anderen Mobilitätsmustern im Kontext des Klimawandels wurden geplante Umsiedlungen lange Zeit nur wenig erforscht. Die einschlägige Literatur konzentrierte sich stattdessen auf katastrophenbedingte Vertreibung.14 Seit den 2010er Jahren entwickelt sich die Forschung über klimabedingte Umsiedlungen jedoch dynamisch. Anfangs dominierten Einzelfallstudien gut dokumentierter Umsiedlungen. Inzwischen gibt es vermehrt vergleichende Analysen.15 Insbesondere die bereits erwähnte globale Bestandsaufnahme von 2021 und die darauf aufbauenden (regionalen) Untersuchungen16 erweiterten die Evidenzbasis erheblich. Dies hat dazu beigetragen, das Phänomen und seine spezifischen Merkmale besser zu verstehen und wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung von Politik und Praxis zu gewinnen.

Begriffsdefinition

Umsiedlungen können aus einer Vielzahl von Gründen stattfinden, zum Beispiel im Zuge von Entwicklungsprojekten, etwa im Rahmen der Global Gateway Initiative der Europäischen Union (EU), oder im Zusammenhang mit Bergbau und Rohstoffabbau. Zudem werden Menschen seit langem im Kontext bewaffneter Konflikte umgesiedelt, um sie überwachen und/oder schützen zu können. Ebenso ordnen Regierungen aus (geo)politischen Gründen Umsiedlungen an, beispielweise zur Sicherung von Grenzgebieten oder zur Kontrolle strategischer Ressourcen.17

Das Konzept der »Umsiedlung« ist somit keineswegs neu. Gleichwohl ist der Begriff weder einheitlich noch rechtlich verbindlich definiert. Stattdessen kursieren, vor allem im englischsprachigen Raum, verschiedene Bezeichnungen, zum Beispiel »(planned) relocation«, »(involuntary) resettlement« oder »managed retreat«. Die Begriffe unterscheiden sich nicht nur sprachlich; je nach Kontext haben sie auch eine eigene Bedeutung, was die praktische Ausgestaltung der jeweiligen Umsiedlung und die damit einhergehenden rechtlichen Ansprüche und Verantwortlichkeiten angeht. Definitorische Klarheit ist daher essenziell, wenn internationale Akteure entscheiden, sich an einer Umsiedlung zu beteiligen.18

Ein gängiger Fachterminus, der sich im Zusammenhang mit klimawandelbedingten Umsiedlungen etabliert hat, ist die Bezeichnung »geplante Umsiedlung« (»planned relocation«). Dieser Begriff wird sowohl von den Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) als auch von einigen betroffenen Staaten, wie beispielsweise Fidschi, in nationalen Umsiedlungsprojekten verwendet.19 Mangels einer verbindlichen multilateralen Definition von Umsiedlung bietet es sich an, im wissenschaftlichen und (klima-)politischen Kontext auf jene weit verbreitete Begriffsbestimmung zurückzugreifen, die der Nansen-Initiative20 in ihrer Schutzagenda zugrunde liegt, einem Dokument, das 2015 von 109 Staaten gebilligt wurde. Die dort enthaltene Erläuterung des Begriffs deckt sich weitgehend mit dessen Verwendung in Politik und Wissenschaft.21

Demzufolge wird unter »geplante Umsiedlung« ein kontrollierter Prozess verstanden, bei dem Menschen aus gefährdeten Gebieten in sicherere Gebiete umsiedeln bzw. umgesiedelt werden. Der Begriff umfasst dabei auch den (Wieder-)Aufbau der Infrastruktur, der Dienstleistungen, der Unterkünfte und der Lebensgrundlagen der Betroffenen am Zielort. In der Regel handelt es sich dabei um die Umsiedlung von Haushaltsgruppen oder einer ganzen Gemeinschaft bzw. Gemeinde unter staatlicher Aufsicht und mit externer Unterstützung. Weitgehende Einigkeit besteht in der Forschungscommunity und unter Praxisakteuren auch darüber, dass geplante Umsiedlungen komplexe, mit zahlreichen Risiken behaftete Instrumente sind, die immer nur als »letztes Mittel« in Frage kommen, wenn andere Maßnahmen zur Risikominderung und andere Anpassungsoptionen ausgeschöpft oder nicht praktikabel sind.22 Geplante Umsiedlungen weisen somit eine Reihe spezifischer Merkmale auf, die sie grundlegend von anderen klimawandelbedingten Mobilitätsformen wie Migration, Vertreibung oder Notfallmaßnahmen wie Evakuierungen unterscheiden.23

|

Infobox 1 Geplanter Prozess: Es handelt sich um einen »geplanten Prozess«, der meist mit Unterstützung externer Akteure unter staatlicher Aufsicht stattfindet. Initiator:innen und Unterstützer:innen können sowohl der Gemeinschaft selbst als auch staatlichen, zivilgesellschaftlichen oder internationalen Institutionen angehören. Dauerhafte Absicht: Zentrales Merkmal ist die »beabsichtigte Dauerhaftigkeit« der Maßnahme, wodurch sie sich von vorübergehenden Evakuierungen oder Unterbringungen in Notunterkünften unterscheidet. Kollektive Bewegung: Es handelt sich in der Regel um eine Umsiedlung auf Gemeinde- oder Haushaltsgruppenebene, im Gegensatz zur individuellen spontanen Migration oder zu staatlich geförderten Umzügen. Dabei wird eine Gruppe umgesiedelt, die in der Regel über eine Verwaltungs- oder Organisationsstruktur verfügt, die am neuen Ort wiederhergestellt werden soll. Als »letztes Mittel«: Geplante Umsiedlungen gelten als »letztes Mittel« (»last resort«) und sollten nur erfolgen, wenn andere Anpassungsmaßnahmen, die weniger in individuelle Lebensentwürfe eingreifen, wie der Bau von Deichen, nicht ausreichen, um einen Verbleib zu ermöglichen. Sicherung/Wiederaufbau der Lebensgrundlagen: Ziel ist nicht nur die Sicherung von Existenzgrundlagen und der Neuaufbau der physischen Infrastruktur der betroffenen Community, sondern auch die Erhaltung der Gemeinschaftsdynamik und die Wiederherstellung der sozialen und kulturellen Praktiken. |

Auslöser und Beweggründe

Geplante Umsiedlung kann sowohl eine Form der Katastrophenvorsorge als auch eine Form der Anpassung an den Klimawandel sein. Zudem wird konzeptionell oft zwischen reaktiver und präventiver Umsiedlung unterschieden: Reaktive Umsiedlungen erfolgen nach einer Katastrophe, wenn der Herkunftsort als nicht mehr bewohnbar eingestuft wird. Sie haben zum Ziel, eine dauerhafte Lösung für Menschen zu schaffen, die zum Beispiel vertrieben wurden und nicht mehr sicher in ihre Häuser zurückkehren können. Präventive Umsiedlungen zielen hingegen darauf ab, Menschen rechtzeitig aus Gebieten mit hohem oder zunehmendem Katastrophen- und Klimarisiko umzusiedeln, bevor akute Gefährdung eintritt oder ihr Ort unbewohnbar wird. In der Praxis erfolgen Umsiedlungen bislang noch oft nach plötzlichen Katastrophen oder wenn diese unmittelbar bevorstehen. Doch im Zuge einer verbesserten Modellierung zukünftiger Szenarien gewinnen präventive, längerfristig geplante Umsiedlungen an Bedeutung.24 Gleichwohl sind Umsiedlungen meist das Ergebnis einer Kombination beider Ansätze, also eine Reaktion auf bereits eingetretene Schäden und zugleich ein Akt vorsorglichen Handelns angesichts drohender Klimarisiken.25

Der Entschluss zu einer geplanten Umsiedlung wird meist nicht durch ein einzelnes Ereignis, sondern durch das Zusammenspiel mehrerer, sich wiederholender und überlagernder Bedrohungen (multi-hazard) ausgelöst. Oft ist es ein Zusammenspiel langsam eintretender (z. B. der Anstieg des Meeresspiegels) und plötzlich auftretender Stressfaktoren (z. B. Überschwemmungen), die die Handlungsoptionen der Betroffenen stark einschränken.26 Neben der Exposition gegenüber Klimarisiken beeinflussen eine Vielzahl sozialer, kultureller, politischer, wirtschaftlicher und anderer nicht-klimarelevanter Faktoren die Entscheidung für oder gegen eine Umsiedlung – sowohl auf Seiten der betroffenen Menschen als auch auf der der staatlichen oder externen Akteure.27

Während Vertreibung eher am einen und Migration am anderen Ende des Kontinuums von Zwang und Freiwilligkeit28 stehen, können geplante Umsiedlungen als freiwillig oder als unfreiwillig gelten. Die Zuordnung ist oft schwierig, da auch scheinbar einvernehmliche Umsiedlungen einen »erzwungenen« Charakter haben können, zum Beispiel wenn staatliche Akteure Bewohner:innen eines Risikogebiets zum Ortswechsel drängen. Ein zentrales Unterscheidungskriterium kann daher sein, in welchem Maße Wahl-, Mitsprache- und Beteiligungsmöglichkeiten der Betroffenen gewährleistet sind.29 Hilfreich ist zudem die Unterscheidung zwischen Umsiedlungen, die durch die jeweils betroffene Gemeinschaft geleitet werden (community-led) und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist.

Formen geplanter Umsiedlungen

Umsiedlungen können von Einzelpersonen, Gemeinschaften oder staatlichen Stellen initiiert werden – aber auch von Nichtregierungsorganisationen (NROs) oder anderen externen Akteuren. Aus der oben bereits genannten globalen Bestandsaufnahme geplanter Umsiedlungen geht hervor, dass deren Umfang stark variiert: Er reicht von sehr kleinen Maßnahmen mit nur vier Haushalten – wie im Dorf Vunisavisavi auf Fidschi – bis hin zu größeren Umsiedlungsprojekten mit rund 1.000 Haushalten, wie im Fall von Gramalote in Kolumbien. Manche Umsiedlungen finden zwischen nur einem Ursprungs- und einem Zielort statt, die häufig in kurzer Distanz zueinander liegen, so dass die Betroffenen oft weiterhin ihre Tätigkeiten am Ursprungsort (z. B. Landwirtschaft, Fischerei) fortsetzen können. Andere Umsiedlungen schließen mehrere Herkunfts- oder Zielorte mit ein, was das Risiko einer Zersplitterung der Gemeinschaftsstrukturen birgt – insbesondere, wenn Bevölkerungsgruppen zusammengelegt oder auf verschiedene Orte verteilt werden.30

Aufgrund dieser Vielfalt existiert kein universell gültiger politischer, strategischer und operativer Ansatz für Umsiedlungen.31 Vielmehr unterscheidet sich ihre Konzeption und Umsetzung je nach klimatischen, geografischen, politischen und sozioökonomischen Gegebenheiten. Unterschiede bestehen etwa beim Grad der Planung, bei partizipativen Mechanismen, beim Umfang staatlicher Interventionen, bei den rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, der Finanzierung sowie beim Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen.32

Blick in die Praxis: Herausforderungen und Lehren

Geplante Umsiedlungen sind komplex, ressourcenintensiv und politisch anspruchsvoll. Die bisherigen Erfahrungen sind überwiegend negativ, sowohl für die unmittelbar betroffenen Gemeinschaften als auch für die Aufnahmegesellschaften. Die Umsiedlungen sind häufig verbunden mit gravierenden Verletzungen grundlegender Menschenrechte – etwa in Bezug auf die Versorgung mit Wasser und Nahrung, auf die Unterbringung und die sanitären Einrichtungen, auf Bildungsangebote und sogar im Hinblick auf die Gesundheit und das Leben.33 Betroffene verlieren nach einer Umsiedlung oft ihre Existenzgrundlagen, kulturellen Bindungen und sozialen Netzwerke, während sie am neuen Standort eine mangelhafte Infrastruktur, ein eingeschränkter Zugang zu Dienstleistungen und fehlende Möglichkeiten zur Sicherung ihres Unterhalts erwartet.34 In nur etwa der Hälfte der weltweit dokumentierten Umsiedlungsfälle konnten die Betroffenen beispielsweise ihren bisherigen Lebensstandard halten.35 Häufig verlagern Umsiedlungen auch die Risiken, statt sie langfristig zu mindern, etwa wenn der neue Standort anderen Klima- oder Umweltgefahren ausgesetzt ist. Dies kann wiederum zu Rückkehrbewegungen oder (erneuter) Vertreibung führen.36

Umsiedlung kann eine Fehlanpassung an den Klimawandel sein, wenn sie neue Bedrohungen, Vulnerabilitäten oder Ungleichheiten erzeugt.

Umsiedlungen können daher Fehlanpassungen an den Klimawandel darstellen, insbesondere wenn sie neue Bedrohungen, Vulnerabilitäten oder Ungleichheiten schaffen.37 So haben Umsiedlungsprozesse in der Vergangenheit bestehende Machtverhältnisse zementiert und soziale Disparitäten verschärft, und zwar nicht nur in sozioökonomischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf Geschlecht, Alter, Familienstand oder ethnische Zugehörigkeit.38 Frauen, zum Beispiel, sind meist Mieterinnen oder Landnutzerinnen. Sie besitzen selten eigenes Land, weshalb Umsiedlungsprogramme, die Landbesitz und Eigentum voraussetzen, ihre Bedürfnisse und Gewohnheitsrechte oft vernachlässigen.39 Besonders betroffen sind auch indigene Gruppen, deren Lebensunterhalt, Kultur und Identität häufig eng mit ihrem Land verknüpft sind. Für viele von ihnen ist der Verlust ihres Landes daher weit mehr als nur ein physischer Ortswechsel – er stellt eine Bedrohung ihrer gesamten Lebensweise dar.40

Wissenschaftliche Fallstudien und vergleichende Analysen zeigen jedoch auch: Schäden und Verluste lassen sich deutlich verringern, wenn Regierungen frühzeitig planen, ausreichende Ressourcen bereitstellen, transparente und verbindliche Rahmenbedingungen schaffen und Schutzmaßnahmen zur Wahrung der Rechte der Betroffenen vorsehen. Zudem können in der Regel bessere Umsiedlungsergebnisse erzielt werden, wenn die betroffenen Gemeinschaften in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und sie ihre Lebensgrundlagen und kulturellen und familiären Bindungen am neuen Standort erhalten können.41

Nichtsdestotrotz sind Umsiedlungen mit Spannungen verbunden, die nicht immer auflösbar und in der Regel von politischen Kontroversen begleitet sind, insbesondere im Hinblick auf die Frage ihrer Notwendigkeit: Wer entscheidet, ob ein Verbleib noch zumutbar ist? Was geschieht, wenn Teile der Gemeinschaft zurückbleiben wollen? Dürfen Regierungen Umsiedlungen zum Schutz von Menschenleben auch gegen den Willen Einzelner anordnen? Und wie lässt sich verhindern, dass das Instrument der Umsiedlung aus wirtschaftlichen oder politischen Motiven missbraucht wird?42 Die folgenden Abschnitte fassen zentrale Spannungsfelder und Herausforderungen geplanter Umsiedlungen zusammen und stellen zugleich wirksame Praktiken und Erfolgsfaktoren vor, die zu besseren Ergebnissen führen können.

Schaffung nationaler Strategien und Regulierungsansätze

Staaten tragen völkerrechtlich die Hauptverantwortung für den Schutz der Menschen in ihrem Hoheitsgebiet, auch bei Katastrophen und Umweltgefahren. Sie sind verpflichtet, präventive Maßnahmen zum Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit zu ergreifen – was auch bedeuten kann, Menschen aus einer Gefahrenzone zu bringen oder in Ausnahmefällen eine Umsiedlung durchzuführen. Geplante Umsiedlungen innerhalb nationaler Grenzen liegen somit vorrangig in der Zuständigkeit der Nationalstaaten und ihr Ablauf wird durch deren Rechtssysteme bestimmt.43

Gegenwärtig variiert der rechtliche Rahmen für geplante Umsiedlungen je nach Land stark. Nur sehr wenige Länder, darunter Fidschi, Papua-Neuguinea, Peru, Salomonen und Uruguay hatten bis Ende 2024 umsiedlungsspezifische nationale Strategien oder/und Gesetze entwickelt. Gleichwohl fehlen auch in vielen dieser Reglements wichtige Elemente wie klare Finanzierungsregelungen und Vorgaben, die einen ausreichenden Schutz oder eine systematische Einbindung betroffener Gemeinschaften gewährleisten.44 Häufig sind relevante Bestimmungen auch im Rahmen anderer Politikbereiche verankert. So haben weitere Länder45 – etwa Vanuatu46 und Bangladesch47 – nationale Rahmenwerke entwickelt, die sich zwar in erster Linie auf den Klimawandel oder katastrophen- und klimabedingte Binnenvertreibung fokussieren, aber geplante Umsiedlungen als Maßnahme zur Klimaanpassung, Katastrophenvorsorge oder als dauerhafte Lösung anerkennen. In einigen Fällen verpflichteten sich Staaten in solchen Dokumenten auch zur Entwicklung von spezifischen Umsiedlungsrichtlinien, die einen übergreifenden Rahmen, klare Zuständigkeiten und Schutzstandards für geplante Umsiedlungen festlegen sollen.

|

Infobox 2 |

||

|

Wie viele Inselstaaten ist auch Fidschi mit wetterbedingten Gefahren konfrontiert, die durch den Klimawandel noch verschärft werden. 2014 identifizierte die Regierung auf der Grundlage der prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels 676 Küstengemeinden, die in den kommenden Jahrzehnten ihren Wohnort wechseln müssen. Davon wurden 42 für eine möglichst rasche Umsiedlung priorisiert. Vor diesem Hintergrund wurden nationale Umsiedlungsrichtlinien (2018) und Verfahrensrichtlinien (Standard Operating Procedures, SOPs) (2023) entwickelt. Letztere wurden in einem ausführlichen Beratungsprozess mit verschiedenen Interessengruppen erarbeitet, darunter Regierungsbehörden, NROs, zivilgesellschaftliche Organisationen, akademische Einrichtungen, private Akteure, regionale Organisationen und internationale Entwicklungspartner. 2019 richtete Fidschi als erstes Land weltweit einen nationalen Climate Relocation of Communities Trust Fund (CROC) mit zweckgebundenen Mitteln für geplante Umsiedlungen ein. Ihm fließen neben bilateralen und internationalen Beiträgen 3 Prozent der Einnahmen aus der Umwelt- und Klimaanpassungsabgabe des Landes (einer Steuer auf Luxusdienstleistungen und Versorgungsunternehmen) zu. Darüber hinaus wird von den betroffenen Gemeinschaften erwartet, dass sie ihre eigenen Ressourcen und Arbeitskräfte einbringen. Im Jahr 2021 wurde der rechtliche Rahmen im Climate Change Act gesetzlich verankert. Zusätzlich koordinieren Vertreter:innen relevanter |

Ministerien in einer eigens eingerichteten Taskforce on Relocation and Displacement die Umsetzung aller damit verbundenen Initiativen und Prozesse.a Fidschi verfügt damit über einen der weltweit umfassendsten politischen Ansätze für geplante Umsiedlungen. Dieser schließt auch genaue Vorgaben ein zum Schutz und zur Wahrung des Wohlergehens der betroffenen Bevölkerungsgruppen sowie zur Einbeziehung verschiedener Interessengruppen – darunter Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen – während des gesamten Umsiedlungsprozesses. Zudem hat der Inselstaat klare Zuständigkeiten und partizipative Verfahren für die Planung, Finanzierung und Durchführung von Umsiedlungen festgelegt. Ergänzt wird das Reglement durch Instrumente zur Überwachung, Evaluierung und Kapazitätsentwicklung. Allerdings ist der Umfang des fidschianischen Treuhandfonds bislang sehr gering; nur Neuseeland hat Mittel (5,6 Mio. Neuseeland-Dollar) zugesagt, und die erste aus dem Fonds finanzierte Umsiedlung verzögert sich erheblich.b a Vgl. Government of Fiji, Climate Relocation of Communities Trust Fund. Understanding the Climate Relocation of Communities Trust Fund and How You Can Contribute, Mai 2023 (Information Brief 2). b Merewalesi Yee u.a., »›Where My Heart Belongs‹: Disaster-induced Displacement in Nabavatu Village, Fiji«, Researching Internal Displacement (Blog), März 2025, S. 4f. |

|

Fidschi und die Salomonen sind bislang die einzigen Länder, die solche Richtlinien erarbeitet haben. Fidschi gilt dabei als Vorreiter, denn es verfügt über eines der weltweit weitreichendsten Rahmenwerke für geplante Umsiedlungen (vgl. Infobox 2).

Zu den weltweit fortschrittlichsten Maßgaben für geplante Umsiedlungen zählen auch die des Inselstaats Salomonen: Die Richtlinien orientieren sich an einem menschenzentrierten, partizipativen Ansatz, betonen den Schutz des Lebensstandards, der Rechte und der kulturellen Identität der Betroffenen und sehen Beschwerdemechanismen während des Umsiedlungsprozesses vor.48 Allerdings enthalten sie keine Einzelheiten zur Finanzierung von Umsiedlungen. Die konkrete Umsetzung der Richtlinie steht zudem noch aus. Schwache Institutionen und umstrittene Landansprüche erschweren die Durchführung zusätzlich: 87 Prozent des Landes stehen unter Gewohnheitsrecht, wobei die Land- und Ressourcennutzungsrechte weitgehend unregistriert und oft strittig sind.49

Eine verbindliche Regelung des Themas klimawandelbedingter Umsiedlung auf nationaler Ebene ist eine zentrale Stellschraube, um einen gesamtstaatlichen Ansatz zu gewährleisten, Missbrauch vorzubeugen und die Rechte der betroffenen Bevölkerungsgruppen zu schützen. Die Entwicklung eines kohärenten Governance-Ansatzes wie in Fidschi, der Verfahren und Zuständigkeiten unter Einbeziehung von Menschenrechtsprinzipien klar regelt, stellt sicher, dass Umsiedlungsentscheidungen sowie Planung und Umsetzung ordnungsgemäß und rechtskonform erfolgen.50 Insbesondere bietet die Klärung, wer für welche Teilaspekte geplanter Umsiedlungen zuständig ist, die Chance, die Koordination zwischen den involvierten Instanzen zu verbessern und langfristig produktive Kooperationsbeziehungen zwischen den betroffenen Gemeinschaften, den Regierungen und nicht-staatlichen Akteuren anzubahnen.51

Kosten- und Ressourcenintensität

Geplante Umsiedlungen sind äußerst kostspielig, ihre Finanzierung schwierig. Die finanziellen Aufwendungen variieren dabei erheblich – von über 100.000 US-Dollar pro Person für Umzugsprojekte in Küstenregionen Louisianas und Dörfern Alaskas bis unter 10.000 US-Dollar pro Person für Umsiedlungen auf Fidschi.52 Zwar können einige Länder – vor allem im sogenannten Globalen Norden – auf eigene Ressourcen zurückgreifen, doch in anderen Weltregionen ist externe Unterstützung von Seiten internationaler Finanzinstitute oder anderer Geber:innen häufig unverzichtbar. Insbesondere für einkommensschwache Staaten, denen es meist an finanziellen Mitteln und Zugang zu internationalen Kredit- und Kapitalmärkten fehlt, sind solche Vorhaben ohne Hilfe Dritter kaum realisierbar (vgl. Kapitel »Internationale Finanzierungsinstrumente«, S. 26).53

Die Ansätze und Instrumente zur Finanzierung geplanter Umsiedlungen variieren stark. Das Gleiche gilt für die Verteilung von Kosten und Verantwortung. Häufig werden jedoch ad hoc Mittel aus verschiedenen Quellen kombiniert – etwa von (sub-)nationalen und lokalen Regierungen, (internationalen) NROs, Kirchen, philanthropischen Stiftungen, Geberländern, multilateralen Entwicklungsbanken (MDB), internationalen Organisationen oder dem Privatsektor. In manchen Fällen tragen auch die betroffenen Gemeinschaften selbst die Kosten, beispielsweise über Crowdfunding, wie in Pune (Indien) oder Panama. Die Finanzierungsmechanismen, die für die notwendigen Ausgaben herangezogen werden, reichen von staatlichen Mitteln, spezifischen öffentlichen Steuern, Versicherungen, Darlehen, Anleihen, Spenden, Notfallfonds, Zuschüssen bis hin zu Treuhandfonds wie dem CROC Trust Fund in Fidschi (vgl. Infobox 2, S. 15). In der Regel verfügen die Länder jedoch über keine klar definierten Finanzierungsinstrumente für geplante Umsiedlungen. Der Mangel an transparenten, öffentlich zugänglichen Informationen zu den tatsächlich genutzten Finanzierungsquellen und ‑mechanismen erschwert eine umfassende Analyse bestehender Finanzierungspraktiken für geplante Umsiedlungen.54

Die Komplexität, der langfristige Planungsbedarf und die Kosten von Umsiedlungsprozessen überfordern nicht selten die Ressourcen und Verwaltungskapazitäten der betroffenen Staaten.55 In einigen Fällen haben staatliche Untätigkeit und fehlende Finanzmittel auch dazu geführt, dass dringend notwendige Umsiedlungen auf unbestimmte Zeit verschoben oder nur partiell umgesetzt wurden – mit der Folge, dass es erhebliche sozioökonomische Auswirkungen auf die betroffenen Menschen gab.56

Politische Interessen und Missbrauchspotential

Die Umsetzung geplanter Umsiedlungen hängt nicht nur von rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen Mitteln, sondern maßgeblich vom politischen Willen der nationalen Regierung und der zuständigen Behörden ab.57 Umsiedlungsentscheidungen sind häufig staatlich gesteuert und nicht selten politisch oder wirtschaftlich motiviert – oft ohne ausreichende Konsultation oder Einbindung der betroffenen Bevölkerung (vgl. Kapitel »Grad der Mitsprache«, S. 19).58 Politische Kalküle und Kosten-Nutzen-Abwägungen beeinflussen dabei etwa, wer umgesiedelt wird, wohin, wann und wie Menschen auf neue Orte verteilt werden. Durch wechselnde Regierungen und Prioritäten kann die Umsetzung geplanter Umsiedlungen Jahrzehnte59 in Anspruch nehmen. Dies erschwert die Planung, erhöht das Risiko neuer Vulnerabilitäten und belastet das Vertrauen der Betroffenen.60

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Klimaanpassung als Vorwand genutzt wird, um Partikularinteressen durchzusetzen oder unpopuläre oder zuvor diskreditierte Umsiedlungsmaßnahmen zu legitimieren. Besonders problematisch ist dies, wenn klimawandelbedingte Umsiedlungen als Instrument gegen politisch marginalisierte Gemeinschaften eingesetzt werden.61 Die staatlichen Umsiedlungsbemühungen in der Region Lempira (Honduras) nach dem Hurrikan Mitch müssen zum Beispiel auch vor dem Hintergrund politischer Interessen gesehen werden, die darauf abzielten, die Bevölkerung aus dem Celaque-Nationalpark zu verdrängen.62

Einige betroffene Communities begegnen staatlich initiierten Umsiedlungen daher mit großen Vorbehalten – nicht zuletzt, weil diese oft Erinnerungen wecken an Geschehnisse aus der Zeit des Kolonialismus, an vergangene Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen, die nicht selten das Vertrauen in staatliche Maßnahmen nachhaltig beeinträchtigt haben.63 Ein Beispiel hierfür sind indigene Gemeinschaften in Alaska, deren Erfahrungen mit früheren staatlich angeordneten Zwangsumsiedlungen bis heute fortwirken und sich in einem tiefen Misstrauen gegenüber Regierungsbehörden niederschlagen.64

Auf nationaler Ebene mangelt es zudem oft an Transparenz darüber, wie und warum Regierungen Umsiedlungen initiieren, unterstützen oder verzögern und welche Faktoren oder Interessengruppen diese Entscheidungen mitbestimmen. Gleichzeitig gibt es für die Akteure, die Umsiedlungen planen und umsetzen, selten Rechenschaftspflichten. Zudem fehlen häufig politische Anreize, betroffene Gemeinschaften systematisch in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und ihre Bedürfnisse angemessen zu berücksichtigen.65

Mehr Transparenz könnten vor allem die Nationalen Anpassungspläne (NAPs) schaffen, die ein international anerkanntes Planungsinstrument im Rahmen der UNFCCC sind. Doch von den 53 NAPs, die bis März 2024 bei der UNFCCC eingereicht wurden, erwähnten nur 26 geplante Umsiedlungen – meist am Rande und ohne Angabe zu Umfang, Zeitrahmen oder betroffenen Gebieten. Nur 45 Prozent der 53 enthielten überhaupt konkretere Ausführungen.66 Zugleich besteht eine Lücke in der Dokumentation: Ein Abgleich der eingereichten Nationalen Anpassungspläne67 mit der schon zitierten globalen Bestandsaufnahme von über 400 dokumentierten Umsiedlungsfällen in 78 Ländern belegt, dass viele dieser Länder entweder keine Berichte eingereicht oder darin keine Umsiedlungen erwähnt haben – obwohl entsprechende Maßnahmen vor Ort längst stattfinden.68

Komplexe Landfragen

Weitere Herausforderungen bei dauerhaften Umsiedlungen aus Risikogebieten stellen sich durch ungeklärte Fragen bei Land(nutzungs)rechten. Von diesem Problem betroffen sind sowohl die umzusiedelnden Personen als auch jene, deren Land als neuer Standort genutzt werden soll.69 So können Behörden die Nutzung bestimmter Räume (z. B. als Wohnsitz) beschränken oder Landbesitzrechte entziehen, wenn ein Gebiet als ein Risikogebiet identifiziert wurde. Häufig fehlen rechtliche Schutzmechanismen, um bestehende Landrechte – insbesondere gewohnheitsrechtliche und traditionelle – wirksam anzuerkennen, zu sichern oder zu entschädigen. Auch Personen, die ihr Land für Umsiedlungen zur Verfügung stellen müssen, erhalten oft keine angemessene Entschädigung. In der Folge kann es zu erheblichen Konflikten kommen. Ein Beispiel dafür ist Mosambik: Nach dem Zyklon Idai im Jahr 2019 wurden dort 80.000 Menschen an 66 neue Standorte umgesiedelt. Lücken und Unstimmigkeiten in den rechtlichen Vorgaben in Verbindung mit einer selektiven Anwendung der Rechtsvorschriften führten dazu, dass die Landrechte sowohl der umzusiedelnden Menschen als auch der Aufnahmegemeinschaften ungeschützt blieben. Die unklare Rechtslage in Sachen Landbesitz und Enteignungen stellte nicht nur eine zentrale Herausforderung für das Umsiedlungsprogramm dar, sondern hatte auch Spannungen zwischen den umgesiedelten Haushalten und den Aufnahmegemeinschaften zur Folge.70

Divergierende Bewertung von Risiko und Unbewohnbarkeit

Entscheidungen über geplante Umsiedlungen drehen sich häufig um die Frage, wann ein Ort als unbewohnbar gilt – und ab welchem Punkt ein Verbleib für die Bevölkerung nicht mehr zumutbar oder sicher ist.71 Doch die Festlegung solcher Schwellenwerte ist schwierig. Es existiert bislang keine international anerkannte Definition von »(Un)bewohnbarkeit« und auch eine »Risikoschwelle«, ab der eine Umsiedlung notwendig wird, ist oft nicht eindeutig zu bestimmen, da Gefahren- und Katastrophenkontexte stark variieren. Zudem ist die Risikotoleranz der Betroffenen individuell und situationsabhängig: Sie hängt nicht nur von der tatsächlichen Bedrohungslage ab, sondern auch von sozialen Bindungen, Machtdynamiken, der kulturellen und emotionalen Verbundenheit mit dem Ort sowie davon, ob sich alternative Möglichkeiten zur Existenzsicherung bieten. Vorstellungen von Bewohnbarkeit lassen sich nicht auf rein materielle Aspekte menschlicher Sicherheit, wie das Vorhandensein von Wohnraum, Nahrung oder Wasser, reduzieren. Sie sind tief mit kulturell und historisch verankerten Welt- und Lebensanschauungen verknüpft und in lokale Wissenssysteme eingebettet.72 (Un)bewohnbarkeit ist daher ein dynamisches Kontinuum, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Gerade diese Mehrdimensionalität erschwert es, die Ursachen von (Un)bewohnbarkeit klar dem Klimawandel zuzuschreiben und daraus auch politische Verantwortlichkeiten abzuleiten. Zugleich ist eine eindeutige Ursachenrückführung – insbesondere auf den Klimawandel – in vielen Fällen zentral für den Zugang zu finanzieller Unterstützung, etwa über internationale Klimafonds (vgl. Kapitel »Internationale Finanzierungsinstrumente«, S. 26).73

Obwohl in jüngster Zeit wissenschaftliche Fortschritte bei der Konzeptualisierung von (Un)bewohnbarkeit gemacht wurden, stützen sich staatlich gelenkte Umsiedlungsentscheidungen häufig primär auf biophysikalische Risikobewertungen – und stellen »Unbewohnbarkeit« als objektives, unumstößliches Ergebnis dar. Die Bewertung der Behörden steht dabei oft in starkem Kontrast zu dem Wissen der betroffenen Bevölkerung über ihre Umwelt, ihre Risikowahrnehmung und ihre Risikotoleranz.74 Ein Beispiel ist die chilenische Gemeinde Villa Santa Lucía, deren Bewohner:innen staatliche Umsiedlungspläne ablehnten, nachdem eine Schlammlawine im Dezember 2017 große Zerstörungen angerichtet hatte. Die Weigerung beruhte auf einer anderen Risikoeinschätzung, die wiederum auf spezifische lokale Vorstellungen von der Natur und den Mensch-Natur-Beziehungen zurückzuführen ist.75

Die Bewältigung dieses Spannungsverhältnisses erfordert ein hohes Maß an Sensibilität – und eben insbesondere die Bereitschaft, andersgeartete Risikobewertungen in die Bearbeitung potentieller Gefahren einzubeziehen.76 Ein Beispiel für einen solch integrativen Ansatz ist der von Fidschi (vgl. Infobox 2, S. 15). Dort wurde im Rahmen der SOPs und mit Unterstützung der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Durchführungsorganisation sowie der von Staaten getragenen Initiative Platform on Disaster Displacement (PDD) eine umfassende Matrix zur Risiko- und Vulnerabilitätsbewertung77 entwickelt. Diese berücksichtigt neben biophysikalischen und klimatischen Daten auch sozioökonomische und kulturelle Aspekte auf Gemeindeebene. Besonders hervorzuheben ist, dass dabei sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Schäden und Verluste mit in Betracht gezogen werden, wie etwa der Verlust traditioneller sozialer Strukturen.78

Grad der Mitsprache

Das Maß, in dem die lokalen Gemeinschaften an den Entscheidungen über Umsiedlung beteiligt sind, ist sehr unterschiedlich. Ein Beispiel für eine von der Gemeinde getragene Initiative (community-led) findet sich in Alaska. Dort, an der Westküste, hat der Newtok Traditional Council einen detaillierten Umsiedlungsplan mit kurz- und langfristigen Zielen und Projekten entwickelt. Die rund 360 Einwohner:innen der Gemeinde waren aktiv in den Prozess eingebunden und konnten in mehreren Runden über die Umsiedlungsoptionen abstimmen.79 Bei Umsiedlungen, die von externen Akteuren wie Regierungen oder NROs initiiert und vorangetrieben werden, ist es hingegen oft so, dass Maßnahmen ohne ausreichende Mitsprache und Konsultation der betroffenen Menschen oder auch der Aufnahmegemeinschaften geplant und umgesetzt werden. Es mangelt häufig an Informationen, Transparenz, zeitlicher Abstimmung und inklusiven Formaten, die eine breite Teilhabe ermöglichen.80

Studien zeigen, dass die Ergebnisse von Umsiedlungsprozessen deutlich besser ausfallen, wenn die betroffenen Gemeinschaften sich umfassend einbringen können.

Der Grad der Mitwirkung beeinflusst dabei nicht nur, ob von einer freiwilligen und oder einer erzwungenen Umsiedlung gesprochen werden kann (vgl. Kapitel »Auslöser und Beweggründe«, S. 10). Zahlreiche Studien zeigen zudem, dass die Ergebnisse deutlich besser ausfallen, wenn betroffene Gemeinschaften die Entscheidungsprozesse aktiv mitgestalten und sich umfassend einbringen können. Wenn lokale Perspektiven und Lebensweisen der betroffenen Bevölkerungsgruppen ignoriert werden, drohen hingegen problematische Umsiedlungsentscheidungen und -verfahren, was die Marginalisierung und die Erosion des kulturellen und sozialen Kapitals der Communities verschärfen kann. Auch kann es zu einer Ablehnung und zu Widerstand gegen das Vorhaben führen.81 Beispiele wie das gescheiterte Projekt zur Umsiedlung des Biloxi-Chitimacha-Choctaw-Stamms von der Isle de Jean Charles in Louisiana verdeutlichen, dass auch die Perspektiven und Kapazitäten der Aufnahmegemeinschaften stärker berücksichtigt werden müssten. So bringen Zuzüge und Neuansiedlungen oft Belastungen für die Infrastruktur, den Arbeitsmarkt und das soziale Gefüge der aufnehmenden Communities mit sich. Fehlende Akzeptanz oder Konflikte können den Erfolg der Umsiedlung entscheidend mindern.82

Gleichzeitig erfordert ein ganzheitlicher, partizipativer Prozess jedoch einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand. Gemeinschaften sind zudem heterogen; die Positionen, die sie im Rahmen von Konsultationen äußern, können unter Umständen nur schwer integriert werden und sich teils sogar widersprechen.83 Im akuten Katastrophenfall erschwert dies schnelle, notwendige Entscheidungen. Um diesem Dilemma entgegenzuwirken, sollten Beteiligungsprozesse idealerweise präventiv und bereits im Vorfeld von Katastrophen stattfinden.84 Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass Gemeinschaften möglicherweise nicht als Ganzes umziehen möchten oder sich Teile dazu entschließen, zurückzubleiben (»freiwillige Immobilität«). Gleichzeitig sind Regierungen verpflichtet, ihre Bevölkerung zu schützen und bei lebensbedrohlicher Gefahr zu handeln – notfalls und unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen den Willen Einzelner oder ganzer Gemeinschaften.85

Lernen aus entwicklungsbezogenen Umsiedlungskontexten

Geplante Umsiedlungen im Kontext des Klimawandels und von Katastrophen zeigen zahlreiche Parallelen zu Umsiedlungen und Vertreibungen im Rahmen groß angelegter Entwicklungsprojekte, etwa beim Bau von Staudämmen (Fachbegriff: »Development-Induced Displacement and Resettlement«, DIDR). Die Gemeinsamkeiten betreffen insbesondere die Planungs- und Umsetzungsprozesse sowie die damit verbundenen Risiken86 für die Betroffenen und Aufnahmegemeinden – wie Land- und Arbeitslosigkeit, Ernährungsunsicherheit, Verlust von Eigentum und Ressourcen, soziale Ausgrenzung sowie psychosoziale Belastungen.87

Auch basiert die Idee einer Umsiedlungspolitik, die Gefahren und Risiken minimiert und gleichzeitig menschenrechtskonform ist, größtenteils auf Erkenntnissen und Analogien aus der DIDR-Praxis.88 Als Reaktion auf die vielfach negativen Umsiedlungsergebnisse haben bilaterale und multilaterale Entwicklungsbanken – darunter auch die Weltbank – verbindliche Standards, Richtlinien und Beschwerdemechanismen eingeführt, deren Einhaltung Voraussetzung für Projektfinanzierungen und Kreditvergaben ist.89 Demnach dürfen Umsiedlungen in der Regel nur dann erfolgen, wenn alle anderen Alternativen ausgeschlossen wurden (ähnlich wie beim Prinzip »letztes Mittel«). Ist eine Zwangsumsiedlung nicht vermeidbar, sollen Umfang und soziale und wirtschaftliche Folgen möglichst gering gehalten und durch begleitende Entwicklungsmaßnahmen kompensiert werden. Ziel ist dabei, die Lebensbedingungen der Betroffenen am neuen Wohnort wiederherzustellen und idealerweise zu verbessern. Um dies zu gewährleisten, sind unter anderem umfangreiche Umwelt-, Gesundheits- und Sozialverträglichkeitsprüfungen vorgesehen sowie Überwachungs- und Beschwerdemechanismen, etwa das Inspection Panel der Weltbank.

Trotz dieser Schutzstandards fällt die Bilanz vieler entwicklungsbezogener Umsiedlungen negativ aus. Gründe dafür sind vor allem die unzureichende Umsetzung der bestehenden Vorgaben, schwache nationale Rechtsrahmen, begrenzte staatliche Kapazitäten und oft irreführende Entwicklungsversprechen. Zugleich dominierten oft Top-down-Ansätze, die westlich geprägte Paradigmen und externe Expertise priorisierten und lokale Lebensrealitäten und indigene Wissenssysteme unzureichend berücksichtigten. All diese Faktoren beeinträchtigten die Wirksamkeit und Legitimität der Umsiedlungsprojekte entscheidend.90

Ein stärker entwicklungsorientierter Ansatz könnte sowohl die Klima- und Katastrophenrisiken senken als auch eine robustere Anpassung bewirken.

Die jahrzehntelangen Erfahrungen und die umfangreiche Forschung zu DIDR91 liefern wertvolle Erkenntnisse, um die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden, die zu Ungerechtigkeiten geführt haben, und zukünftige Umsiedlungen im Zusammenhang mit Klimaveränderungen besser zu gestalten.92 Ein Teil dieser Erkenntnisse ist bereits in diverse Leitlinien für geplante Umsiedlungen im Kontext von Katastrophen und Klimawandel eingeflossen (vgl. Kapitel »Relevante institutionelle Prozesse, Rahmenwerke und Leitlinien«, S. 22). Dennoch werden beide Bereiche politisch wie operativ weiterhin strikt getrennt behandelt, nicht zuletzt, weil sich Entwicklungsakteure, speziell Entwicklungsbanken, bislang kaum an klimawandelbedingten Umsiedlungen beteiligen (vgl. Kapitel »Internationale Finanzierungsinstrumente«, S. 26). Dadurch fehlt es bei der Umsetzung geplanter Umsiedlungen als Reaktion auf den Klimawandel häufig an einem klar entwicklungsorientierten Ansatz. Doch Erfahrungen aus der DIDR-Praxis zeigen, dass Umsiedlungen einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten können, wenn sie als umfassende Entwicklungsprogramme gestaltet werden. Um diesem Anspruch zu genügen, müssen sie neben der physischen Sicherheit auch die Existenzgrundlagen der Betroffenen nachhaltig sichern und verbessern. Zugleich gilt es, intersektionale und strukturelle Probleme – etwa den ungleichen Zugang zu Ressourcen – anzugehen und den langfristigen Charakter solcher Prozesse zu berücksichtigen.93 Ein stärkerer Fokus auf Entwicklungsergebnisse im Klimakontext könnte transformative Wege eröffnen, auf denen sowohl Katastrophen- und Klimawandelrisiken verringert als auch eine robustere Klimaanpassung ermöglicht werden.

Status quo des internationalen Engagements

Angesichts der Komplexität und Ressourcenintensität geplanter Umsiedlungen sind die betroffenen Gemeinschaften und Regierungen in vielen Teilen der Welt bei Konzeption und Umsetzung auf die Unterstützung internationaler Akteure angewiesen und nehmen diese verstärkt in Anspruch. Eine Bestandsaufnahme des bisherigen internationalen Engagements im Bereich geplante Umsiedlungen zeigt jedoch, dass dieses bislang fragmentiert und unsystematisch abläuft und den Bedarfen nicht gerecht wird.

Relevante institutionelle Prozesse, Rahmenwerke und Leitlinien

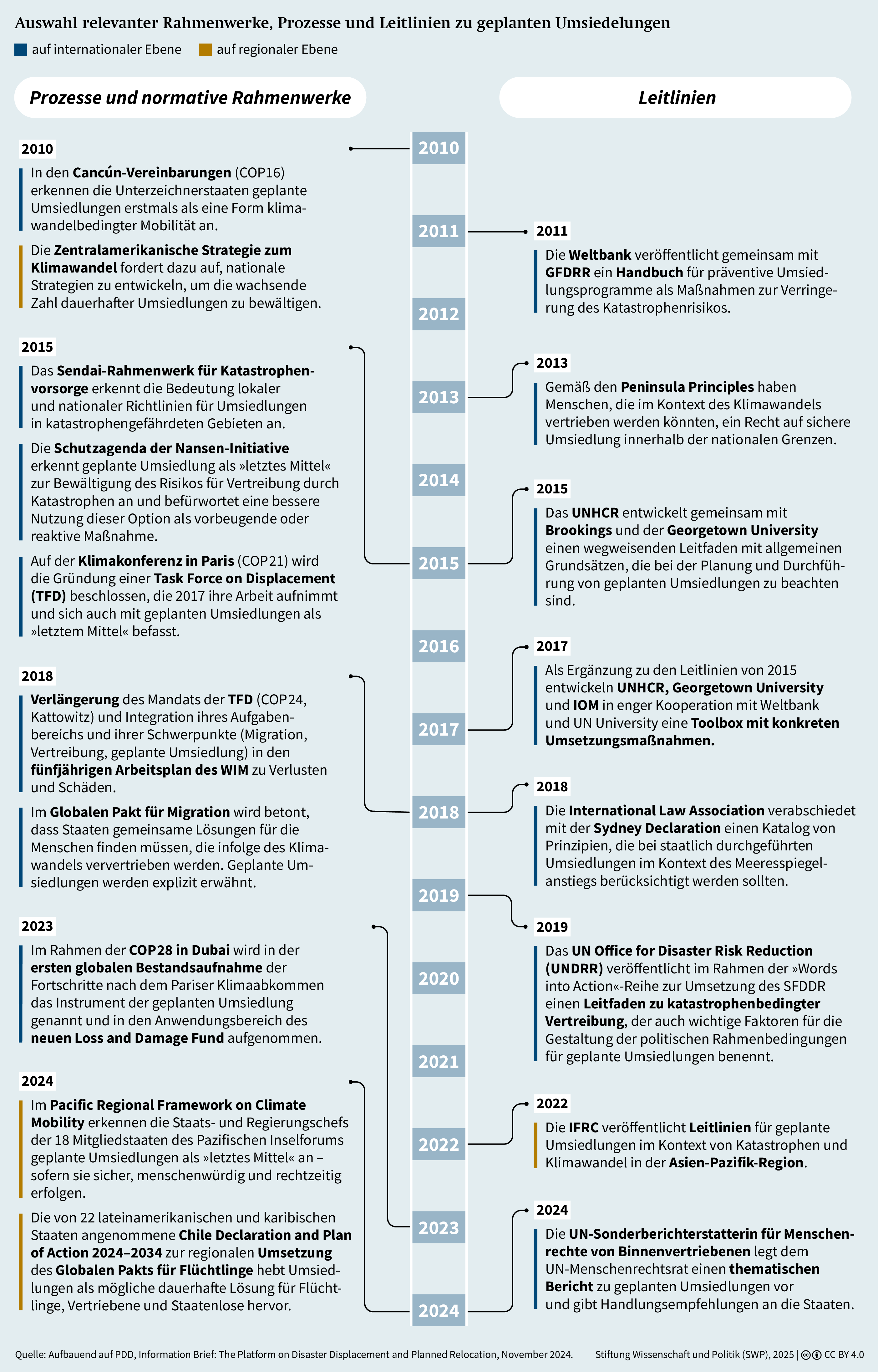

Im Jahr 2010 setzte die Konferenz der Vertragsparteien (COP) der UN-Klimarahmenkonvention das Thema geplante Umsiedlung auf die eigene Agenda, indem sie dazu aufrief, das Verständnis für klimabedingte Vertreibung, Migration und geplante Umsiedlungen zu verbessern und die Zusammenarbeit in diesem Bereich zu intensivieren.94 Seitdem haben zentrale klima- und migrationspolitische Rahmenwerke geplante Umsiedlungen als relevantes Instrument der Katastrophenvorsorge, zur Klimaanpassung und Bewältigung von Verlusten und Schäden anerkannt. Zu diesen Schlüsseldokumenten gehören unter anderem die COP-Beschlüsse zum Pariser Klimaabkommen,95 das Sendai-Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge (SFDRR)96 und die Schutzagenda der Nansen-Initiative97 für Vertriebene im Kontext von Katastrophen und Klimawandel. Auch der Globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (GCM)98 nimmt ausdrücklich Bezug auf geplante Umsiedlungen. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch auf regionaler Ebene, etwa in Zentralamerika, im Pazifikraum sowie in Lateinamerika und der Karibik (vgl. Zeitstrahl, S. 23).

In diesen verschiedenen Politikbereichen (Katastrophenvorsorge, Klimaanpassung, Migration) wird Umsiedlung überwiegend als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel und/oder als eine Strategie zur Verringerung des Vertreibungs- und Katastrophenrisikos verstanden. In jüngster Zeit wird Umsiedlung zunehmend auch im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen im Zusammenhang mit der Bewältigung klimawandelbedingter Verluste und Schäden diskutiert: sowohl als Ursache als auch als Folge von Verlusten und Schäden (siehe Infobox 3, S. 28). So hat die Task Force on Displacement des Warschauer Internationalen Mechanismus für Verluste und Schäden (WIM) das Thema Geplante Umsiedlungen in ihren fortlaufenden Arbeitsplan aufgenommen. Zudem gehört das Thema zum technischen Unterstützungsangebot des Santiago Network, das den Zugang zu technischem Wissen im Zusammenhang mit Verlusten und Schäden erleichtern soll.99

Die internationalen und regionalen Rahmenwerke (vgl. Zeitstrahl, S. 23) betonen die Notwendigkeit sicherer, rechtebasierter und dauerhafter Lösungen.

Sie bieten einen normativen Referenzpunkt für die gemeinsame Verantwortung und koordinierte Umsetzung geplanter Umsiedlungen durch Regierungen, internationale Akteure und relevante Interessengruppen. Teilweise enthalten sie auch die Aufforderung an nationale und lokale Regierungen, geeignete politische Strategien und Maßnahmen für geplante Umsiedlungen zu erarbeiten (siehe etwa SFDRR 27 (k)).

Zur Unterstützung der Länder haben unterschiedliche internationale (operative) Akteure bewährte Praktiken und Lehren aus früheren Umsiedlungserfahrungen (vgl. Kapitel »Blick in die Praxis: Herausforderungen und Lehren«, S. 13) in politische, konzeptionelle und operative Leitlinien einfließen lassen. Als besonders einflussreich und wegweisend gelten der 2015 von der Brookings Institution, der Georgetown University und dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) entwickelte Leitfaden zum Schutz von Menschen vor Katastrophen und Umweltveränderungen durch geplante Umsiedlung100 und die darauf aufbauende Toolbox von 2017,101 an der auch die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitgewirkt hat. Darin sind grundlegende Prinzipien zum Schutz und zur Wahrung der Rechte der von geplanten Umsiedlungen betroffenen Menschen formuliert, die in zahlreiche weitere Leitlinien Eingang gefunden haben.

Statt neuer internationaler Leitlinien sollten bestehende lokal nutzbar gemacht werden, etwa durch praxisnahe, kontextspezifische Richtlinien.

Die im Zeitstrahl aufgeführten Leitlinien können eine wertvolle Orientierung für die operative Praxis und normative Grundsätze für den Umgang mit geplanten Umsiedlungen bieten. Allerdings sind sie rechtlich nicht bindend und schaffen keine international anerkannten Standards, an denen sich beteiligte Staaten und andere Akteure messen lassen müssten. Zudem sind sie zumeist mit dem Anspruch auf globale und allgemeine Gültigkeit abgefasst, wurden mit nur geringer Einbindung der Staaten entwickelt und lassen sich aufgrund der spezifischen lokalen Bedingungen oft nur schwer eins zu eins vor Ort umsetzen. Ihre Perspektive ist zudem überwiegend top-down; die Bedürfnisse, Rechte und Autonomie der betroffenen Gemeinschaften sowie nicht-wirtschaftliche Verluste und Schäden finden zu wenig Beachtung. Gerechtigkeitsfragen bleiben weitgehend unberücksichtigt. Hinzu kommt, dass sie für die betroffenen Gemeinschaften oft nur begrenzt zugänglich sind. Statt jedoch neue Leitlinien auf internationaler Ebene zu konzipieren oder bestehende – etwa den UNHCR-Leitfaden von 2015 und die dazugehörige Toolbox von 2017 – zu überarbeiten, sollten die existierenden Dokumente lieber gezielt denjenigen zugänglich gemacht werden, die sie vor Ort anwenden, beispielsweise durch die Erarbeitung praxisnaher, kontextspezifischer Richtlinien, die lokalen Herausforderungen, Risiken und Bedürfnissen Rechnung tragen.

Neben den bereits beschriebenen Entwicklungen auf nationaler Ebene (vgl. Kapitel »Schaffung nationaler Strategien und Regulierungen«, S. 14) gibt es auch auf regionaler Ebene Bestrebungen, die in den Leitlinien enthaltenen Grundsätze an spezifische Kontexte anzupassen. Im Pazifikraum helfen etwa die IOM und die PDD derzeit bei der Erarbeitung regionaler Leitlinien für geplante Umsiedlungen – im Rahmen der Umsetzung des 2023 von den Staats- und Regierungschefs verabschiedeten Pazifischen Regionalen Klimamobilitätsrahmens. In Amerika entstehen ähnliche Leitlinien, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Gender und Intersektionalität. Zudem haben einige Gemeinschaften begonnen, eigene lokale Protokolle zu entwerfen, in denen sie festhalten, was eine gemeindebasierte geplante Umsiedlung für sie konkret bedeutet und welche Unterstützung sie von Regierungen und anderen Akteuren benötigen. Beispiele dafür sind die Community Enseada da Baleia in Brasilien oder Gemeinden wie Newtok in Alaska.102

Fragmentierte Akteurslandschaft

Geplante Umsiedlung berührt als Querschnittsthema verschiedene Kooperationsbereiche der internationalen Gemeinschaft – von Klimaanpassung und Katastrophenvorsorge/Katastrophenrisikominderung über Migration bis hin zu Menschenrechten, Entwicklung und Wiederaufbau. Entsprechend vielfältig ist die internationale Akteurslandschaft, die Regierungen und betroffene Communities bei geplanten Umsiedlungen berät und unterstützt. Dazu zählen UN-Organisationen, aber auch Akteure außerhalb des UN-Systems wie zwischenstaatliche Initiativen, internationale Finanzinstitutionen, bilaterale Geber und NROs. Diese Akteure bieten unterschiedliche Formen der Unterstützung an, die von der Finanzierung und technischen Beratung über die operative Anleitung bei der Umsetzung bis zum Kapazitätsaufbau reichen. Durch die Beauftragung einer Vielzahl an Studien tragen sie zudem zu einer Verbesserung der Evidenzbasis bei.103

Obwohl keine der internationalen Organisationen und NROs ein explizites Mandat dazu hat, haben einige in den letzten Jahren ihre Arbeit auf klimabedingte Vertreibungen und zum Teil auch auf geplante Umsiedlungen ausgeweitet.104 Insbesondere UNHCR, IOM, Weltbank und NROs wie der Norwegian Refugee Council oder Refugees International haben aktiv zur Erstellung des bereits erwähnten globalen Leitfadens (2015) und der Toolbox (2017) beigetragen und sich dafür eingesetzt, dass das Thema in globale Prozesse und Rahmenwerke aufgenommen wird.105 Viele dieser Akteure engagieren sich zudem in der WIM Taskforce on Displacement. Darüber hinaus haben die IOM (auf Vanuatu und auf den Salomonen) und die Weltbank (in Jamaika und Uruguay) Regierungen bei der Entwicklung von länderspezifischen Richtlinien oder Strategien unterstützt und Kapazitätsaufbau angeboten. Die IOM führte zum Beispiel Schulungen für die vietnamesische Regierung durch und veröffentlichte ein Handbuch zur Planung und Umsetzung geplanter Umsiedlungen.106 Zuletzt hat sie ein regionales Toolkit für Lateinamerika und die Karibik erstellt, das Regierungen und anderen Interessengruppen bei der Budgetierung von Umsiedlungen und insbesondere bei der Berechnung von nicht-wirtschaftlichen Verlusten und Schäden nach Katastrophen helfen soll.107 Auch die von Staaten getragene Initiative PDD – die ebenfalls an der WIM-Taskforce mitwirkt – engagiert sich seit 2016 intensiv für das Thema – etwa durch politische Lobbyarbeit, die Erarbeitung und Verbreitung internationaler, regionaler und nationaler Richtlinien und Standards sowie durch die Förderung von Forschung, Datenerhebung und regionalem Erfahrungsaustausch.108 Mit der neuen Strategie 2024–2030 hat die PDD den Aufgabenbereich geplante Umsiedlungen zu einer ihrer drei zentralen Prioritäten erklärt.109

Die internationale Unterstützung klimabedingter Umsiedlung erfolgt weitgehend ad hoc, unkoordiniert und isoliert.

Deutschland ist eines der wenigen Geberländer, die gezielt bei geplanten Umsiedlungen Unterstützung leisten – wenn auch bislang nur in Fidschi. Im Auftrag des Bundesministeriums für Entwicklung und wirtschaftlicher Zusammenarbeit (BMZ) hat die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dort die fidschianische Regierung bei der Entwicklung eines umfassenden Governance-Rahmens von Anfang an eng begleitet. Dazu gehörte die Ausarbeitung und Umsetzung nationaler Umsiedlungsrichtlinien und der SOPs sowie die Einrichtung des CROC Trust Fund und der interministeriellen »Fiji Taskforce on Relocation and Displacement«. Um die institutionellen Kapazitäten der fidschianischen Regierung zu stärken, fördert die GIZ zudem Schulungen – etwa zu den SOPs, zum CROC-Fonds und zur Methodik der Klima- und Vulnerabilitätsbewertung – teilweise mit Unterstützung des neuseeländischen Außenministeriums.110 Auch von nicht-staatlicher Seite liegen bereits Umsiedlungserfahrungen vor: In Fidschi unterstützt die deutsche NRO Brot für die Welt seit 2022 ein Projekt auf der Insel Vanua Levu. Die Umsiedlung betrifft 160 Bewohner:innen des Dorfes Cogea, das 2020 vom Zyklon Yasa verwüstet wurde.111

Nichtsdestotrotz fehlt auf internationaler Ebene bislang eine zentrale Anlaufstelle, an die sich nationale Regierungen und Gemeinschaften bei Fragen zu geplanten Umsiedlungen wenden können. Keine der internationalen Organisationen verfügt über eine anerkannte Führungsrolle; vielmehr sind verschiedene Akteure in unterschiedlichen länderspezifischen Kontexten federführend, oft basierend auf bereits bestehenden Partnerschaften. Das Ergebnis ist eine fragmentierte Unterstützungslandschaft mit stark variierenden Ansätzen, Standards und Bezügen zu bestehenden Leitlinien und Menschenrechten. Bower und Harrington-Abrams (2024) sprechen von einem institutionellen Missing Link. Das Fehlen eines Bindeglieds habe zur Folge, dass internationale Unterstützung klimabedingter Umsiedlung weitgehend ad hoc, unkoordiniert und isoliert erfolge, was die Gefahr von Doppelarbeit, ineffizienter Ressourcennutzung und Wettbewerb birgt. Auch gibt es im Kontext klimabedingter Umsiedlungen keine institutionellen (weder rechtebasierten oder anderweitigen) Mechanismen, um die beteiligten internationalen Akteure für ihr Handeln zur Rechenschaft zu ziehen, was angesichts der negativen Bilanz, die zum Beispiel multilaterale Entwicklungsbanken (MDB) im Bereich der sogenannten Entwicklungsbedingten Vertreibung und Umsiedlung (DIDR, vgl. Kapitel »Lernen aus entwicklungsbezogenen Umsiedlungskontexten«, S. 20) haben, problematisch sein kann. Stattdessen ist der Grad der Einhaltung internationaler Leitlinien wie des UNHCR-Leitfadens und der IOM-Toolbox oder international vereinbarter Standards (z. B. Menschenrechtsgrundsätze) sehr unterschiedlich.112 Auch mangelt es an einem umfassenden Überblick über die Aktivitäten der verschiedenen Akteure, über deren Schwerpunkte sowie über die Frage, wer mit wem und wo genau zusammenarbeitet und welche Strukturen besonders effektiv sind.113

Das derzeitige internationale Engagement ist überwiegend auf technische Beratung ausgerichtet, weniger auf die konkrete Durchführung oder Finanzierung klimawandelbedingter Umsiedlungsprojekte. Insbesondere Entwicklungsakteure engagieren sich bisher kaum auf Projektebene bzw. in der Umsetzung.114 Wenige Ausnahmen sind zum Beispiel die Unterstützung der IOM bei Umsiedlungsprogrammen nach der Flutkatastrophe in Mosambik im Jahr 2007 und die der GIZ und der EU bei der Umsiedlung des Dorfes Narikoso in Fidschi. Die Erfahrungen, die aus dem letztgenannten Projekt gewonnen wurden, flossen in die Ausarbeitung der fidschianischen Umsiedlungsrichtlinien ein. Die Maßnahme und ihre Implementierung gelten als Pilotprojekt für andere Vorhaben in der pazifischen Region (vgl. Infobox 2, S. 15).115

Internationale Finanzierungsinstrumente

Die Fragmentierung im Bereich der internationalen Bearbeitung geplanter Umsiedlungen erstreckt sich auch auf die Ebene der externen Finanzierung: Bilaterale, regionale und multilaterale Geldgeber, UN-Organisationen oder auch die EU decken oft nur einzelne Phasen oder Komponenten des Umsiedlungsprozesses ab. Häufig fließen Mittel nur in den Bau von Wohnraum und öffentlicher Infrastruktur, während Maßnahmen zur Förderung des sozioökonomischen Wohlergehens und zur psychosozialen Unterstützung kaum berücksichtigt werden. Zudem sind die Mittel meist projektbezogen bzw. zweckgebunden – und insgesamt unzureichend.116 Dies erschwert eine langfristige, sektorübergreifende Planung, die jedoch notwendig wäre, um die vielfältigen Herausforderungen vor, während und nach der Umsiedlung zu bewältigen.117

Besonders MDBs sind bislang nur in begrenztem Umfang in die Finanzierung eingebunden, obwohl gerade sie zur Mobilisierung der erheblichen notwendigen Ressourcen beitragen und die nationale Eigenverantwortung für eine inklusive Umsiedlungspolitik stärken könnten. Gründe hierfür sind unter anderem die Zurückhaltung nationaler Regierungen, Kredite aufzunehmen oder begrenzte Zuschüsse zu verwenden, um die Auswirkungen des Klimawandels, der in erster Linie von den Industrienationen verursacht wurde, anzugehen. Auch spielt die Risikoaversion der Banken eine Rolle, sich mit komplexen Fragen des Landbesitzes und den zahlreichen anderen bereits beschriebenen Herausforderungen auseinanderzusetzen.118

Auch UNFCCC-Klimafonds wie der Adaptation Fund (AF), der Least Developed Countries Fund (LDCF) und insbesondere der Green Climate Fund (GCF) könnten theoretisch geplante Umsiedlungsmaßnahmen als Teil der Anpassungsbemühungen an den Klimawandel finanzieren, auch wenn diese Aufgabe nicht explizit in ihren Strategieplänen erwähnt wird. Bisher ist dies nur vereinzelt der Fall gewesen: Der GCF und der AF haben Projekte mit Umsiedlungskomponenten in Ruanda und Senegal unterstützt. Mit rund 23,4 Milliarden US-Dollar119 (Stand: Juni 2025) verfügt der GCF über deutlich höhere Mittel als der LDCF (2,25 Mrd. US-Dollar; Stand: September 2024) und der AF (2 Mrd. US-Dollar; Stand: März 2025).120 Er könnte damit kostenintensive Umsiedlungen am ehesten fördern.121 Doch zeigt der neue Adaptation Gap Report 2025 des UN-Umweltprogramms (UNEP) auch, dass die Mittel für Anpassungsmaßnahmen insgesamt konstant unzureichend sind.122

Nur das Mandat des neuen Fonds zur Bewältigung von Verlusten und Schäden (FRLD) schließt ausdrücklich Migration, Vertreibung und geplante Umsiedlung ein.

Der neu eingerichtete Fonds zur Bewältigung von Verlusten und Schäden (Fund for Responding to Loss and Damage, FRLD) ist der einzige UNFCCC-Fonds, dessen Mandat explizit die Unterstützung in den Bereichen Migration, Vertreibung und geplante Umsiedlung einschließt. Doch ist seine Mittelausstattung bislang mit knapp 583 Millionen US-Dollar123 (Stand: Oktober 2025) äußerst gering; die bisherigen Zusagen von 788,8 Millionen US-Dollar (Stand: Juni 2025)124 liegen weit unter dem geschätzten jährlichen Bedarf von 400 Milliarden US-Dollar.125 Zudem bleibt abzuwarten, wie der Fonds auf eine wachsende Nachfrage reagiert und konkurrierende Prioritäten bei stark limitierten Mittel handhabt.126 Ebenso bleibt offen, ob die Länder geplanten Umsiedlungen bei ihren FRLD-Anträgen Priorität einräumen und wie schnell und effektiv diese Mittel die betroffenen Gemeinschaften erreichen werden.127

Daneben gibt es auch kleinere Töpfe wie den Global Cities Fund on Inclusive Climate Action des Mayors Migration Council, der selbst mit Mitteln privater Stiftungen – der Ikea Foundation und der Robert Bosch Stiftung – ausgestattet ist. Dieser kofinanzierte zum Beispiel die Umsiedlung von 140 Binnenvertriebenenhaushalten in Hargeisa (Somaliland)128 und von 15 Familien in Beira (Mosambik),129 zwei der wenigen klimabedingten Umsiedlungsprojekte in Afrika. Der Climate Justice and Resilience Fund, der von der schottischen Regierung und mehreren Philanthropen finanziert wird, zielt darauf ab, die Fähigkeiten von besonders betroffenen Gemeinschaften – insbesondere von Frauen, Jugendlichen und indigenen Gruppen – zu stärken, damit diese eigene Lösungen zur Verbesserung ihrer Klimaresilienz entwickeln und umsetzen können. Der Fonds hat Zuschüsse an lokale Gemeinschaften etwa in Alaska oder Bangladesch vergeben, die eine Umsiedlung erwägen, sich im Umsiedlungsprozess befinden oder die Folgen bereits erfolgter Umsiedlungen bewältigen müssen.130

|

Geplante Umsiedlungen können sowohl eine Form der Klimaanpassung, der Katastrophenvorsorge als auch eine Form von Verlust und Schaden darstellen. Während beispielsweise die Umsiedlung aus Gebieten, die zunehmend Extremwetterereignissen ausgesetzt sind, eine Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel darstellt, können die zahlreichen negativen Auswirkungen, die mit einer Umsiedlung verbunden sind, als materielle und nicht-materielle Verluste und Schäden betrachtet werden.a Die Kategorisierung ist besonders im Hinblick auf die UNFCCC-Finanzierungsströme von Bedeutung. Denn je nach Einordnung der Umsiedlung greifen unterschiedliche Institutionen, Umsetzungsverfahren und operative Zuständigkeiten. Dabei besteht unter anderem die Gefahr, dass die Einstufung geplanter Umsiedlungen als Verlust und Schaden dazu führen kann, dass Gemeinschaften, die umsiedeln möchten, erst dann Zugang zu Hilfen erhalten, wenn ihre Situation zu kritisch bzw. lebensgefährlich geworden ist. Diese Verzögerung verhindert eine proaktive Umsiedlungsunterstützung und kann zu erheblichen, aber vermeidbaren Verlusten und Schäden führen oder dazu, dass Betroffene Umsiedlungsprozesse selbst durchführen, ohne über die Unterstützung und die notwendigen Ressourcen zu verfügen, die für ein nachhaltiges Ergebnis unabdingbar sind.b a Huckstep/Clemens, An Omnibus Overview [wie Fn. 31], S. 30. b Gini u.a., »Navigating Tensions« [wie Fn. 21], S. 1264. |

Gleichzeitig stellt der FRLD eine neue Finanzierungsquelle dar, die sich explizit auf Unterstützung bei allen klimawandelbedingten Mobilitätsformen, einschließlich geplanter Umsiedlungen, erstreckt und große politische Aufmerksamkeit erfahren hat – obwohl die Kompensierung bzw. Wiedergutmachung von klimawandelbedingten Schäden nach wie vor als einer der politisch umstrittensten und heikelsten Aspekte der internationalen Klimafinanzierung gilt. Nichtsdestotrotz scheiterte die Forderung der Entwicklungsländer, »Verluste und Schäden« als separates Unterziel im neuen Klimafinanzierungsziel, dem New Collective Quantified Goal (NCQG), zu verankern. Somit liegt die Finanzierung von Verlusten und Schäden außerhalb des NCQG-Mandats und es gibt keine direkte Verpflichtung zur entsprechenden Finanzierung.c In der Forschung wird zunehmend argumentiert, dass geplante Umsiedlungen sowohl Anpassung als auch Verlust und Schaden sind und die strikte Trennung zwischen beiden Konzepten die Planung angemessener Umsiedlungsmaßnahmen in der Praxis erheblich erschwert.d c Laura Schäfer u.a., »Climate Policy in Times of Crisis: Weak Compromises despite Urgent Needs«, Germanwatch (Blog), Dezember 2024. d Vgl. Karen E. McNamara u.a., »The Complex Decision-Making of Climate-Induced Relocation: Adaptation and Loss and Damage«, in: Climate Policy, 18 (2018) 1, S. 111–117. |

|

Ein weiteres Beispiel ist die neu eingerichtete Community Climate Adaptation Facility (C-CAF) unter Leitung des Global Centre for Climate Mobility (GCCM). Die Fazilität ist bei UNOPS (United Nations Office for Project Services) angesiedelt und wird von UN-Organisationen, Regierungen und philanthropischen Stiftungen finanziert. Sie soll schnell und unkompliziert Finanzmittel unter 100.000 Euro für Anpassungsbemühungen lokaler Gemeinschaften bereitstellen – womit künftig auch Umsiedlungsmaßnahmen, die von den Betroffenen selbst gesteuert werden (community-led), finanziert werden können. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass zum Beispiel in Fidschi – wo es bereits einen gemeinschaftsgestützten Treuhandfonds für Umsiedlungen gibt, der jedoch bislang kaum internationale Mittel erhalten hat (auch nicht aus Deutschland) – Doppelstrukturen und Konkurrenzsituationen entstehen. Nichtsdestotrotz könnte C-CAF eine zentrale Lücke in der internationalen Klimafinanzierung schließen: Viele der anderen bestehenden Fonds haben zu hohe Mindestbeträge und komplexe Anforderungen bei der Antragstellung, setzen stark auf staatliche Umsetzung oder reagieren zu langsam. Dadurch entstehen lange Wartezeiten bis zur Auszahlung und wird der direkte Zugang für lokale Gemeinschaften erschwert.131

Die Mittelkürzungen gefährden sowohl Maßnahmen der technischen und finanziellen Unterstützung als auch den Bestand etablierter Multistakeholder-Initiativen.

Trotz der hier dargestellten Vielzahl von Finanzierungsquellen und ‑mechanismen reichen diese oft weder vom Umfang noch von der Reichweite her aus, um die Folgen des Klimawandels für besonders betroffene Gemeinschaften wirksam zu bewältigen. Ungewiss ist zudem, wie stark sich die aktuellen Mittelkürzungen in der EZ und in der humanitären Hilfe – insbesondere auf Seiten der USA und wichtiger europäischer Geberländer, inklusive Deutschlands – auf das internationale und bilaterale Engagement im Bereich geplanter Umsiedlungen auswirken werden. Die drastischen Kürzungen gefährden nicht nur die Bereitstellung technischer und finanzieller Unterstützung, sondern auch den Bestand und die Wirksamkeit etablierter Multistakeholder-Initiativen wie der PDD. Diese wird voraussichtlich eine Vielzahl ihrer operativen Aktivitäten einstellen und ihr Sekretariat auflösen müssen. Ungewiss sind zudem die Auswirkungen der laufenden UN-Reform (UN80-Initiative) auf die Unterstützungsstrukturen der UN-Organisationen.

Zukunftsfähiges internationales Engagement