-

2020 ist die Covid-19-Pandemie weltweit zu einem maßgeblichen Faktor internationaler Politik geworden. Ihre wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen verstärken bestehende Trends und haben überdies systemverändernde Qualität.

-

Die Dauer der Pandemie und die Fortschritte bei ihrer Bekämpfung sind schwer zu prognostizieren. Darum werden in dieser Studie Szenarien und Handlungsoptionen entworfen, die Entwicklungen der internationalen Ordnung, der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik, der Impfstoffverteilung oder Pfade für migrationspolitische Zusammenarbeit betreffen.

-

So schicksalhaft die Pandemie auch in das Leben und die Politik eingegriffen hat, so unabweisbar ist die Notwendigkeit, die Folgen auf nationaler, europäischer und globaler Ebene politisch zu gestalten. Hier bietet der anstehende Wechsel im Weißen Haus eine Gelegenheit für effektive internationale Kooperation und abgestimmtes multilaterales Vorgehen.

-

Noch hat die Pandemie der EU keinen effektiven Anstoß für größere Handlungsfähigkeit in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gegeben, wohl aber einen wichtigen politischen Impuls für den EU Next Generation Fund und dessen Programmierung auf die Großprojekte Green Deal und Digitalisierung.

-

Die Weltwirtschaft ist in die tiefste Rezession seit den 1930er Jahren gestürzt, die Abstände zwischen armen und reichen Staaten dürften größer werden. Die Pandemie verstärkt Tendenzen zu Regionalisierung und Relokalisierung von Liefer- und Wertschöpfungsketten. Konzepte für die Stärkung der Resilienz kritischer Wirtschaftssektoren erhalten mehr Aufmerksamkeit, bergen aber die Gefahr von wachsendem Protektionismus.

-

Die Pandemie hat nicht zu einem Lockdown der Gewalt in Krisenzonen geführt. Während das Engagement für ziviles und militärisches Krisenmanagement nachließ, setzten Groß- und Regionalmächte ihre Rivalitäten um Status, Einfluss und Hegemonie fort.

-

Deutschland und Europa stehen 2021 vor vielerlei Herausforderungen: Sie müssen einen Durchbruch bei der globalen Eindämmung der Pandemie erzielen, die Wirtschaft im EU-Raum wieder ankurbeln, den Großprojekten Green Deal und Digitalisierung Zugkraft verleihen, die multilaterale Kooperation revitalisieren, den Weg zur strategischen Autonomie Europas fortsetzen, dies mit einem Neustart der transatlantischen Beziehungen verbinden und fragile Länder des Südens stabilisieren. Zielkonflikte sind dabei unvermeidlich.

Inhaltsverzeichnis

1 Die Pandemie und die internationale Politik: Eine einleitende Übersicht

1.1 Internationale Ordnung und globale Dynamiken

2 Varianten der kommenden Ordnung: Drei Szenarien

2.1 Szenario 1: Die Stunde Europas

2.1.1 Narrative Entfaltung: Im Lauf der Zeit

2.2 Szenario 2: Von der Staaten- zur Gesellschaftswelt

2.2.1 Narrative Entfaltung: Eine neue Hoffnung

2.3 Szenario 3: Zersplitterung der internationalen Ordnung

2.3.1 Narrative Entfaltung: Jeder kämpft für sich allein

2.4 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

3 Covid-19 und die Weltwirtschaft: Herausforderungen für Deutschland und Europa

3.1 Neue Kräfteverhältnisse, struktureller Wandel, soziale Folgen

3.2 Finanzmärkte: Volatilität, Stabilisierungsversuche, Schuldenkrise

3.3 Internationaler Handel: Neue Trends oder alte Reflexe?

3.4 Schlussfolgerung: Komplexe Resilienz für die Wirtschafts-, Handels- und Finanzpolitik

4 Kein Aufwind für populistisches Regieren in Corona-Zeiten

4.2 Reaktionen populistischer Regierungen

5.1 Zunehmende staatliche Fragilität

5.2 Die Pandemie als potentieller Treiber von Rivalitäten zwischen Groß- und Regionalmächten

5.3 Geschwächte Institutionen und knappere Ressourcen

6 Die Schwellenländer und die Corona‑Pandemie

6.2 Folgen für Devisenreserven und Staatsverschuldung

6.4 Trends und Implikationen für die deutsche und die europäische Politik

7 Größere Fragilität in Afrika: Gefragt sind Ansätze auf allen Ebenen

7.1 Pandemiefolgen: Besonders heikel für Transitionsländer und fragile Demokratien

7.2 Kritische Infrastruktur: Vom Kollaps bis hin zu neuen Chancen

7.3 Die Rolle externer Akteure und afrikanisches Engagement

7.4 Afrikanische Lösungen für Afrika

7.4.1 Gesundheitsgerechtigkeit

7.4.2 Schuldenmanagement und Abfederung sozioökonomischer Krisen

7.4.3 Verzahnung kritischer Infrastrukturen

7.4.4 Fragile Demokratien und Transitionsgesellschaften besonders unterstützen

8 Die Auswirkungen der Covid‑19-Pandemie auf das internationale Wanderungsgeschehen

8.1 Aktuelle und künftige Wanderungstrends

8.2 Mögliche Pfade für die migrationspolitische Zusammenarbeit

9 An der Kreuzung: Die Verteilung eines Covid-19-Impfstoffes

9.1 Szenario 1: Globales Handeln in alten Mustern

9.2 Szenario 2: Gerechter Zugang

10 Klar zur Wende? Internationale Klima- und Nachhaltigkeitspolitik gestalten

10.1 Zwei Szenarien: Die Welt im Jahr 2030

10.2 Hebel für eine nachhaltige Wirtschaftsordnung ansetzen

10.4 Klimadiplomatie hochfahren

10.5 Pandiemieerfahrungen nutzen – Wendemanöver bewerben

11 Versorgungssicherheit: Marktdynamiken und Machtverschiebungen einplanen

11.1 Covid-19: Geographische Verschiebungen in Lieferketten

11.2 Covid-19 als Chance für mittelfristige Veränderungen von Lieferketten

11.3 Sektor- und rohstoffbezogene Chancen identifizieren

11.4 Neue Konzepte von Versorgungssicherheit

12 Die Pandemie und die EU: Integrationsimpuls mit ungewisser Wirkung

12.2 Die Handlungsfähigkeit der EU umfassend stärken

13 Europäische Außen- und Sicherheitspolitik in der Pandemie

13.1 Multilateralismus erodiert – EU hält dagegen

13.2 Vielstimmigkeit in internationalen Krisen und Konflikten besteht fort

13.3 Finanzierung des auswärtigen Handelns verbleibt auf niedrigem Niveau

13.5 Zusammenführen, was zusammengehört

14.1 Erste Schritte zur Reform strategisch wichtiger Infrastrukturen und Industrien

14.2 Koordinierung und Kohärenz für Versorgungssicherheit in der Rohstoff- und Handelspolitik

14.3 Gesamtstrategie für vorausschauende Resilienz

15 Ein krisenfester »Green Deal«

15.1 Ökonomische und technologische Herausforderungen

15.2 Politische und regulatorische Herausforderungen

16.1 Krisenmanagement und humanitäre Auswirkungen der Pandemie

16.2 Pandemiebewältigung im Konflikt

16.3 Indirekte Auswirkungen der Pandemie

16.4 Unsicherheitskomplex im Nahen/Mittleren Osten und in Nordafrika

16.5 Herausforderungen und Handlungsoptionen für deutsche und europäische Politik

17 Covid-19 und das Krisenmanagement Deutschlands

17.1 Krisen und Krisenmanagement

17.2 Nur geringe Wirkung von Covid-19

17.3 Geringere Handlungsspielräume

17.4 Krisenmanagement – von außen nach innen

18.1 Corona-Folgen und Transformationsagenda der EU

18.2 Neustart mit den USA und transatlantische Agenda 2021

18.3 Strategische Autonomie Europas, Konflikte und Krisenlandschaften

Volker Perthes

Die Pandemie und die internationale Politik: Eine einleitende Übersicht

Die Covid-19-Pandemie ist die dritte weltweit spürbare Erschütterung des noch jungen 21. Jahrhunderts. Im Unterschied zu den Terroranschlägen vom September 2001 und zur Banken- und Finanzkrise von 2007/2008 ist ihre Reichweite tatsächlich global, denn sie betrifft Menschen in fast ausnahmslos allen Ländern der Welt direkt,1 wenngleich in unterschiedlichem Maße. Für definitive Aussagen, wie sich Covid-19 auf die internationale Politik auswirkt, ist es zwar noch zu früh. Doch mit hoher Sicherheit lässt sich annehmen, dass die Pandemie und ihre Folgen die internationalen Verhältnisse, das Niveau der Zusammenarbeit und die innere Entwicklung sehr vieler Länder bis auf Weiteres auch dann noch prägen werden, wenn wirksame Impfstoffe entwickelt sind und die Seuche unter Kontrolle gebracht sein wird.

Seit Beginn der Pandemie wird diskutiert, ob sie nun ein historischer Gamechanger sei oder den Gang der Geschichte doch eher bloß beschleunige.2 Tatsächlich zeigen die Beiträge dieser Studie, dass einige internationale Trends, die schon vor Ausbruch der Seuche erkennbar waren, in deren Verlauf an Fahrt gewonnen haben. Aber es gibt, wie sich im Ganzen zeigt, eben auch Trendbrüche. Interessanter und politisch relevanter scheint deshalb die Frage, wo eine Beschleunigung vorhandener Entwicklungen nicht einfach ein Mehr vom Gleichen in kürzerer Zeit bedeutet, sondern in qualitativen Wandel umschlägt oder umschlagen könnte. So besteht zweifellos die Gefahr, dass wachsende Ungleichheit nicht einfach mehr soziale Verwerfungen hervorbringt, sondern zu bewaffneten Konflikten führt, die ganze Regionen destabilisieren. Umgekehrt lässt sich nicht ausschließen, dass es eine Vorbildwirkung entfaltet, sollte bei der Impfstoffverteilung eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit gelingen. Ein solcher Beispielfall könnte dazu beitragen, multilaterale Handlungsblockaden zumindest in einzelnen anderen Politikfeldern auszuräumen.

Ein vergleichender Blick auf unterschiedliche Handlungsbereiche und Weltregionen macht deutlich, dass Covid-19 zwar durchweg ein Faktor geworden ist, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krise aber nie gleichförmig sind, sondern immer kontingent. Neben strukturellen Bedingungen wirtschaftlicher, geographischer oder demographischer Art, der Verfügbarkeit materieller Ressourcen sowie technischen und institutionellen Kapazitäten spielen Governancefragen eine große Rolle – also wie auf nationaler oder internationaler Ebene regiert wird. Das heißt auch, dass die langfristigen Folgen des Naturphänomens Pandemie von politischer Gestaltung abhängig bleiben. Absehbar ist, dass Staaten, die relativ gut durch die Krise kommen, sich höheren Erwartungen der internationalen Gemeinschaft werden stellen müssen – oder positiv ausgedrückt: als Kooperationspartner gefragt sein werden. Für Deutschland hat sich dies bislang bestätigt. Schon deshalb fragen wir in den meisten Beiträgen auch, was genau Deutschland und die Europäische Union aus wohlverstandenem Eigeninteresse beitragen können und müssen, um nicht nur die Pandemie einzudämmen, sondern auch um andere Staaten und Gesellschaften beim Umgang mit den Folgen zu unterstützen, internationale Zusammenarbeit zu stärken und die Welt als Ganze resilienter zu machen. Geopolitische Dynamiken spielen eine Rolle dabei, Covid‑19 zu bewältigen, stehen aber meist wie ein ceterum censeo hinter den eigentlichen Herausforderungen, vor die die Seuche die internationale Gemeinschaft stellt. So haben sowohl die Regierung Donald Trumps in den USA wie die chinesische Partei- und Staatsführung die Pandemie innenpolitisch und im Rahmen ihrer strategischen Rivalität instrumentalisiert. Auch für das Bemühen um europäische Selbstbehauptung – um ein Mehr an europäischer Souveränität oder Autonomie – hat die Krise weitere Gründe geliefert, zumindest mit Blick darauf, wie sicher und verlässlich Lieferketten sind. In der Zusammenschau unterstreichen die Beiträge dieser Studie aber vor allem, dass Nachhaltigkeitsthemen zentral sind bei den Gestaltungsaufgaben, die sich als Antwort auf die Pandemie für nationale, europäische und internationale Politik ergeben. Nicht weniger wichtig, vielmehr erweitert werden dadurch Fragen nach der Handlungsfähigkeit Deutschlands und Europas angesichts fortbestehender Großmachtkonkurrenzen, angeschlagener internationaler Ordnungsstrukturen und gewaltsamer Konflikte im geographischen Umfeld.

Internationale Ordnung und globale Dynamiken

Es gibt gute Gründe, anzunehmen, dass der Wahlsieg Joe Bidens und die Art und Weise, wie andere Akteure weltweit damit umgehen, die internationale Ordnung in den kommenden Jahren stärker beeinflussen werden als die Pandemie. Wirkungen auf diese Ordnung entfaltet die Seuche gleichwohl. Szenarien können helfen, unsere Gedanken zu ordnen und Chancen genauso wie unerwünschte Verläufe durchzuspielen. Dabei werden Fragen identifizierbar, wie sie sich gerade auch hinsichtlich der Handlungsoptionen auf jenen Politikfeldern stellen, die in dieser Studie analysiert werden. Bei den drei Szenarien, die Lars Brozus und Hanns Maull in ihrem Beitrag entwickeln, sticht die Bedeutung der Handlungsfähigkeit der EU hervor, wozu gerade beim Umgang mit globalen Risiken auch die Fähigkeit gehört, transnational mit nichtstaatlichen Akteuren zusammenzuarbeiten.

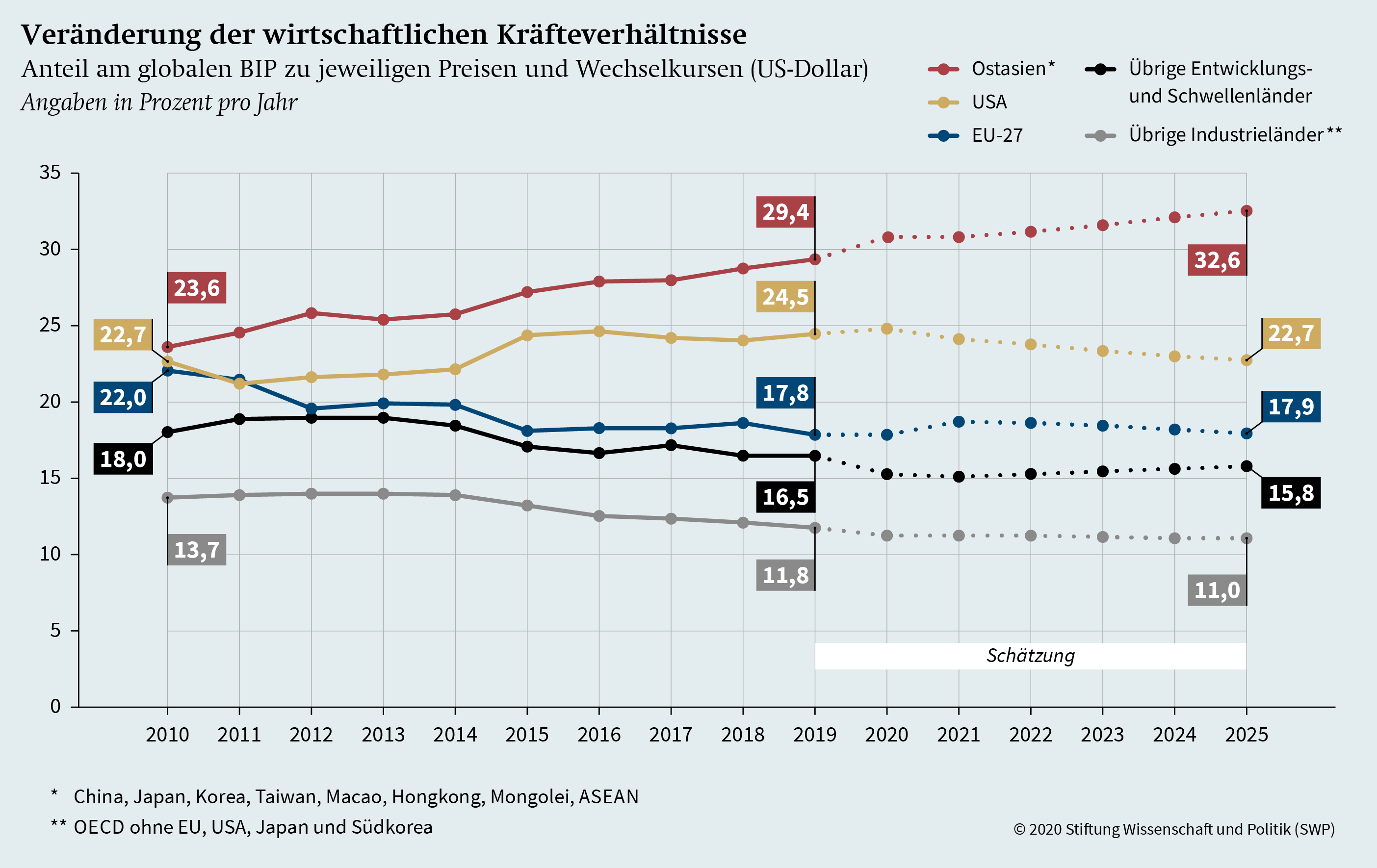

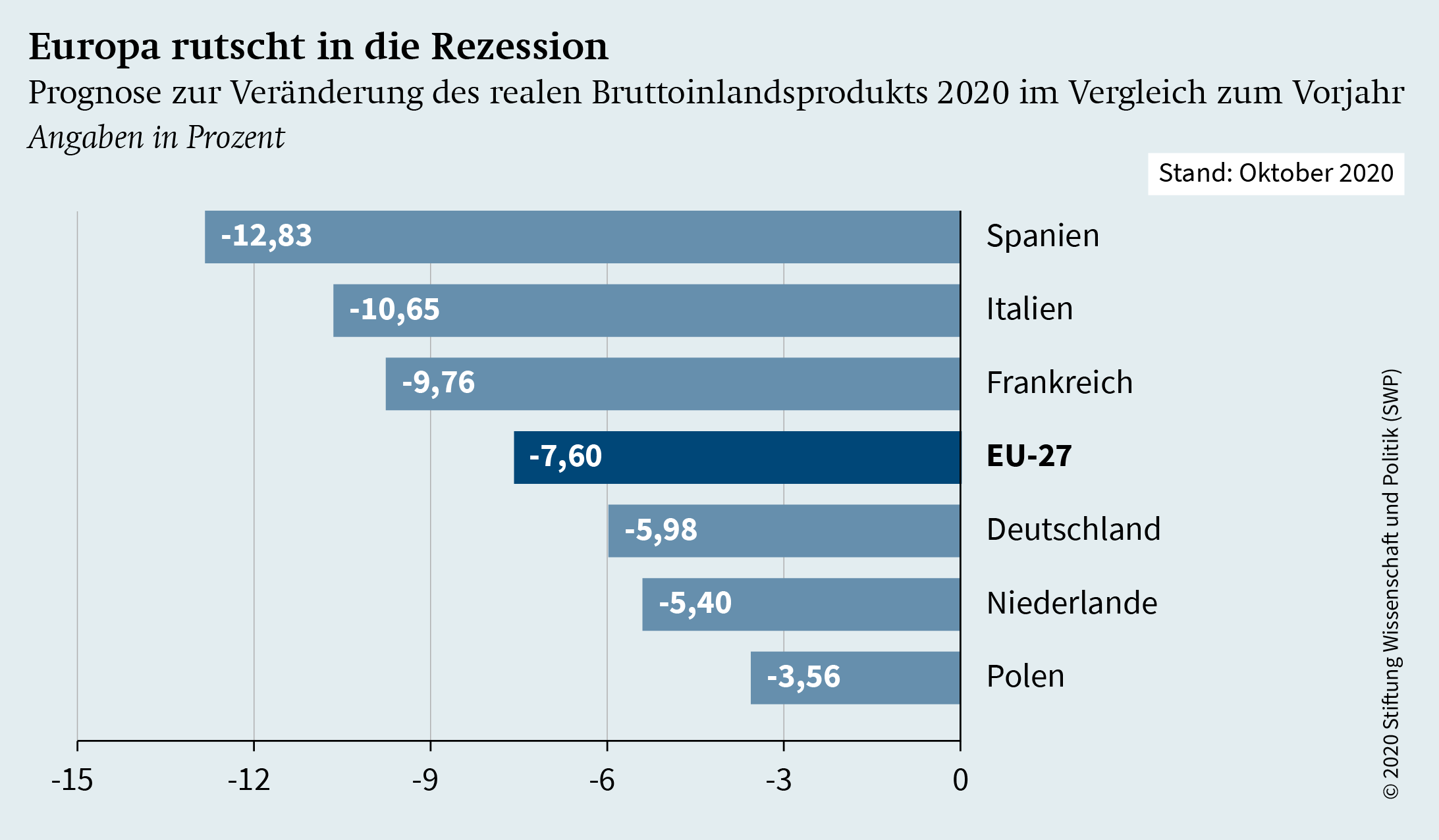

Die Globalität der Pandemie zeigt sich zuvorderst in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen. Sie hat die tiefste Rezession seit den 1930er Jahren ausgelöst, hinterlässt aber in einzelnen Weltregionen unterschiedlich tiefe Spuren. China und Ostasien dürften, wie Hanns Günther Hilpert, Bettina Rudloff und Paweł Tokarski ausführen, weiter an relativem Gewicht in der Weltwirtschaft gewinnen. Mit den ökonomischen Folgen der Pandemie gehen oft heikle Abwägungen einher. So unterstreicht Covid‑19 zwar, wie bedeutend nachhaltiges Wirtschaften ist, doch gleichzeitig werden die Bedingungen schwieriger, unter denen eine Agenda nachhaltigen Wachstums umzusetzen ist. Und sosehr von der EU verlangt werden wird, europäische Verwundbarkeiten bei der Versorgung mit kritischen Gütern zu mindern, sollte sie sich für mehr internationale Zusammenarbeit und Koordination einsetzen – entgegen den protektionistischen Tendenzen, die sich im Zuge der Pandemie weltweit verstärkt haben. Nicht zuletzt gilt es, verlässliche multilaterale Handelsregeln zu bewahren.

Auch politisch zeigt sich, dass Trends nicht immer eindeutig zu bestimmen sind. So hat die Pandemie, wie Kai-Olaf Lang und Claudia Zilla erklären, populistischen, polarisierenden oder autoritären Regierungen keineswegs immer dabei geholfen, ihre Macht zu festigen oder auszuweiten. Wohl aber, und das ist eine Lektion, die auch in Deutschland ernst zu nehmen ist, gedeiht polarisierende Politik in Zeiten der Krise fast überall. Inwieweit die Pandemie und ihre Handhabung durch die Trump-Regierung dazu beigetragen haben, dass der US-Präsident abgewählt wurde, ist noch zu erforschen. Fest steht heute nur, dass Demoskopen den Corona-Effekt auf das Wahlergebnis überschätzt haben.

Direkte kausale Zusammenhänge zwischen der Pandemie und gewalttätigen Konflikten lassen sich ebenfalls nicht nachweisen; indirekte Wirkungen sind aber offensichtlich. Schon zuvor fragile Staaten können sich noch weniger um die Grundbedürfnisse ihrer Bevölkerung kümmern und überlassen zum Teil nichtstaatlichen Gewaltakteuren den Raum; konkurrierende Regional- oder Großmächte instrumentalisieren die Pandemie; international und auch in Europa sind weniger Ressourcen verfügbar, um Konflikte zu bearbeiten. Claudia Major, Marco Overhaus, Johannes Thimm und Judith Vorrath empfehlen deshalb für eine deutsche und europäische Politik der Krisenprävention, die Priorität auf jene fragilen Staaten zu richten, in denen sich die innere politische Lage durch Covid-19 zu verschärfen droht.

Wirtschaftlich sind die Schwellenländer in besonderem Maße betroffen. Die Krise beschleunigt zugleich den Trend unter ihnen, sich auseinanderzudifferenzieren. Diese Entwicklung wird wahrscheinlich anhalten, schreiben Janis Kluge, Günther Maihold, Stephan Roll und Christian Wagner. Was dabei zählt, ist zum einen der jeweilige Platz auf der Landkarte globaler Wertschöpfungsketten; zum anderen sind es aber vor allem die innenpolitischen Verhältnisse und institutionellen Voraussetzungen einzelner Länder. Europa sollte gerade den ärmeren Schwellenländern Unterstützung anbieten – bei der Lieferung von Impfstoffen wie beim Schuldenerlass. Dies ermöglicht dann auch, auf eine klimaschonende Wirtschaftspolitik oder die Einhaltung von Menschenrechten zu drängen.

Die Staaten Afrikas, die hier besonders in den Blick geraten, haben sehr unterschiedlich auf die Pandemie reagiert. Wie aus dem Beitrag von Susan Bergner, Melanie Müller, Annette Weber und Isabelle Werenfels hervorgeht, hat Covid-19 vor allem da zur Destabilisierung beigetragen, wo innere Konflikte den gesellschaftlichen Zusammenhalt ohnehin gefährden. Je weniger es Staaten und Regierungen vermochten, die Bevölkerung zu versorgen und zu schützen, desto größer wurde das Risiko, dass extremistische und bewaffnete Gruppen erstarken. Bei grundsätzlichem Vertrauen in die politische Führung blieben dagegen auch solche Staaten stabil, die institutionell oder infrastrukturell eher schwach sind. Einige afrikanische Staaten konnten ihre Kapazitäten zur Krisenbewältigung sogar ausbauen, indem zivilgesellschaftliche Akteure aktiv einbezogen wurden, und Regionalorganisationen haben wirksam dazu beigetragen, Erfahrungen mit früheren Seuchen nutzbar zu machen.

Krisen und Konflikte in Afrika spielen für das globale Migrations- und Fluchtgeschehen eine erhebliche Rolle. Steffen Angenendt, Nadine Biehler, Raphael Bossong und Anne Koch weisen darauf hin, dass Covid-19 zwar die Triebkräfte von Flucht und Migration nicht verändert hat, »wohl aber die politischen und administrativen Rahmenbedingungen«. Weltweit ist die Mobilität stärker eingeschränkt, und davon sind Migranten und Flüchtlinge besonders betroffen, ebenso Länder, die auf regelmäßige Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten angewiesen sind. Auch mit Blick auf den eigenen europäischen Bedarf an Fachkräften – nicht zuletzt im Gesundheitssektor – gewinnt eine »vorausschauende Migrationspolitik in Partnerschaft mit den Herkunftsländern« deshalb noch an Bedeutung.

Ob die Pandemie und ihre Folgen sich wirksam unter Kontrolle bringen lassen, hängt wesentlich davon ab, ob die EU, deren Mitgliedstaaten, die USA und auch China bereit sind, beim Aufbau resilienter Gesundheitssysteme und bei der Impfstoffverteilung global und partnerschaftlich zu kooperieren. Maßgeblich ist auch, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch gezielte Reformen gestärkt wird. Angesichts dieser Herausforderungen sind, wie Maike Voss zeigt, durchaus unterschiedliche Szenarien denkbar. Letztlich entscheidet sich in den Industriestaaten, ob Covid-Impfstoffe als globales öffentliches Gut behandelt und entsprechend verteilt werden – oder ob trotz ausreichend vorhandener Vakzine der Großteil der Bevölkerung etwa in Afrika ungeimpft bleibt. Deutschland kann mit seinen europäischen Partnern den Weg zu einer fairen Verteilung ebnen und sollte im Übrigen, so die Autorin, der Stärkung der WHO Priorität einräumen.

In der Klimapolitik lässt sich davon ausgehen, dass Bidens Wahlsieg die Chancen für ein kooperatives Szenario erhöht hat. Doch wird sich dieses nicht von selbst durchsetzen. Deutschland und seine europäischen Partner sind daher, so Marianne Beisheim und Susanne Dröge, in zweierlei Hinsicht gefragt. Zum einen sollten die Mittel aus nationalen Corona-Hilfspaketen und aus dem EU-Wiederaufbaufonds konsequent mit Klima- und Nachhaltigkeitszielen verknüpft werden. Zum anderen ist international um willige Partner für »gemeinsame Wendemanöver in der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik« zu werben, gegebenenfalls durch Angebote technischer Kooperation und privilegierter Marktzugänge.

Die Pandemie hat in vielen Ländern das Thema Versorgungssicherheit auf die politische Tagesordnung gebracht. Waren Bemühungen, internationale Lieferketten zu verlagern oder zu verkürzen, vormals eher geopolitisch motiviert, so gibt es dafür nun weitere Gründe. Dabei wird in den Industriestaaten oft übersehen, dass viele andere Länder kaum in der Lage sind, handelspolitische Abhängigkeiten auf diesem Wege zu reduzieren. Melanie Müller schlägt deshalb vor, mit Partnerländern einen handlungsorientierten Dialog über die Resilienz von Lieferketten zu führen. Ziel wäre nicht zuletzt, dass Produktionsbedingungen weltweit nachhaltiger gestaltet werden.

Europa und sein Umfeld

Die Pandemie hat die einzelnen EU-Mitglieder unterschiedlich stark getroffen, gleichzeitig aber für die Union als Ganzes wie ein »Reformkatalysator« gewirkt, so Peter Becker, Kai-Olaf Lang, Barbara Lippert und Paweł Tokarski. Mit dem gemeinsam schuldenfinanzierten Wiederaufbauprogramm hat die EU einen Integrationsschub erfahren, und sie war in der Lage, die wirtschafts- und klimapolitischen Weichenstellungen des Mehrjahreshaushalts und des Wiederaufbauprogramms sozialpolitisch zu flankieren. Aber nicht in allen Politikbereichen gibt es Bewegung; so stehen Schritte hin zu einer gemeinschaftlichen europäischen Gesundheitspolitik noch aus. Und ob die integrationspolitische Wirkung der Hilfsprogramme nachhaltig sein wird, ist offen. Trotz der gemeinsamen Kraftanstrengung besteht das Risiko, dass wirtschaftliche Ungleichgewichte in der EU sich durch Pandemie und Rezession weiter verschärfen. Bemühungen um mehr Integration auch auf Feldern wie der Innen- und Justizpolitik oder der Währungspolitik werden absehbar für Kontroversen sorgen. Deutschland sollte sich deshalb, so die Autoren, mit einer Gruppe gleichgesinnter Staaten darum bemühen, Kernelemente eines ausgewogenen Reformpakets zu entwickeln, das Handlungsfähigkeit und Legitimität der Union zu stärken verspricht.

Auf die Außen- und Sicherheitspolitik ist der erwähnte Integrationsschub bislang nur teilweise übergesprungen. Bei der Pandemiebekämpfung hat die EU effektiv dazu beigetragen, multilaterales Handeln zu wahren und zu fördern. Der Europäische Auswärtige Dienst geht gegen Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der Pandemie vor, und der Ansatz für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik wurde im Haushaltsrahmen 2021–27 deutlich erhöht. Nicht weitergekommen ist die EU dagegen, wie Annegret Bendiek und Ronja Kempin erklären, beim gemeinsamen Handeln in geopolitischen Krisen und Konflikten. Geplant ist eine gemeinsame Bedrohungsanalyse der EU; sie mag helfen, zumindest die strategischen Prioritäten miteinander abzustimmen. Größere Wirkung, so die Autorinnen, wird das auswärtige Handeln der Union aber vor allem dadurch erhalten, dass außen- und sicherheitspolitische Instrumente mit solchen der Handels- und Investitionspolitik verzahnt werden.

Das Bemühen um Resilienz gegenüber externen Schocks steht schon seit einiger Zeit im Zentrum europäischer Sicherheitspolitik. Mit der Pandemie ist ins allgemeine Bewusstsein gerückt, wie sehr Gesellschaften abhängig sind von sicheren Kommunikationsnetzwerken und Dateninfrastrukturen, aber auch von der zeitnahen Versorgung mit »kritischen« Low-tech-Produkten wie etwa Schutzmasken. Verbesserungen im Sinne einer vorausschauenden Resilienz können, wie Raphael Bossong und Bettina Rudloff ausführen, die Abwehrkräfte gegen transnationale Risiken – zum Beispiel einer weiteren Pandemie – stärken und gleichzeitig zur strategischen Autonomie oder Souveränität Europas beitragen. Dies gilt etwa gegenüber anhaltenden Versuchen Dritter, die innere Ordnung der Union oder einzelner Mitgliedstaaten zu unterminieren.

Die Pandemie hat zudem deutlich werden lassen, wie wichtig eine Umorientierung auf nachhaltiges Wirtschaften ist. Innerhalb der EU hat dies dazu beigetragen, dem Wiederaufbauprogramm eine grüne Note zu geben und den European Green Deal krisenfester zu machen, schreiben Oliver Geden und Kirsten Westphal. Auch wenn die Herausforderung bestehen bleibt, mittelfristige Ziele wie die Klimaneutralität tatsächlich umzusetzen, sind zumindest die Ziele an sich kein umstrittenes Thema mehr. Innereuropäisch werden jedoch Verteilungskämpfe um Emissionsberechtigungen auszustehen sein. International sind Differenzen nicht zuletzt mit Schwellenländern zu erwarten, wenn die EU sich für einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus entscheidet. Umso wichtiger ist es, so die Autoren, Partnerländer auf dem Weg »in die neue Energiewelt mitzunehmen«. Wenn bisherige Öl- und Gaslieferanten etwa als Produzenten klimafreundlichen Wasserstoffs ins Spiel kommen, könnte dies sogar dabei helfen, Europas geographische Umgebung zu stabilisieren.

In der südlichen Nachbarschaft, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika, hat die Pandemie vorhandene Krisen und Konflikte lediglich um eine weitere Kalamität erweitert. Wo sich die Dynamiken einzelner Konflikte verändert haben, liegt das eher an geopolitischen Verschiebungen, wie Muriel Asseburg, Wolfram Lacher und Guido Steinberg erklären. Russland und die Türkei haben im Mittelmeerraum an Einfluss gewonnen – nicht wegen der Pandemie, sondern weil sie zu riskanten Interventionen bereit waren. Europa hat im Ganzen an Einfluss in der Region verloren, trotz aktiver Bemühungen gerade Deutschlands, den Konflikt in Libyen beizulegen.

Tatsächlich hat Covid-19 die Krisen und Konflikte, an deren Bearbeitung sich Deutschland beteiligt, nirgendwo weniger virulent gemacht. Corona hat allerdings, schreibt Markus Kaim, die internationale Krisenagenda und auch jene der EU überlagert. Da in Zukunft nicht weniger Herausforderungen im Umfeld Europas zu erwarten sind, werden Deutschland und seine Partner in der EU das Instrumentarium erweitern müssen, mit dem sich Krisen angehen lassen. So werden neben den entsprechenden politischen und militärischen Fähigkeiten künftig wohl auch gesundheitspolitische Instrumente zum Regelinventar deutscher wie europäischer Außen- und Sicherheitspolitik gehören.

Internationale Ordnung und globale Dynamiken

Die Frage nach der Gestalt der internationalen Ordnung »post Corona« lässt sich gegenwärtig nicht eindeutig beantworten. Daher sollte in Szenarien gedacht werden. Wir skizzieren drei alternative Entwicklungsmöglichkeiten für die kurz- bis mittelfristige Zukunft (2021–2025), die jeweils in einem konzeptionellen und einem narrativen Teil beschrieben werden. Zu den wichtigsten Einflussfaktoren, die in unterschiedlicher Ausprägung auftreten, zählen die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, die Entwicklungen in den USA, in China und der EU sowie die Handlungsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft politischer Akteure. Geordnet sind die Szenarien nach dem Umfang der Spielräume, die deutschen Entscheidungsträgern offenstehen. Während im ersten Szenario die Handlungsmöglichkeiten relativ groß sind, nehmen sie danach sukzessive ab.

Szenario 1: Die Stunde Europas

Die Pandemie verändert die Machtbeziehungen auf internationaler Ebene spürbar. Die USA und China verstricken sich in ihrem geopolitischen und ideologischen Antagonismus, verursachen dabei Kollateralschäden und verlieren an Ansehen und Einfluss. Zugute kommt dies der Europäischen Union. Dabei spielt Berlin eine zentrale Rolle: Es investiert in die europäische Zusammenarbeit und nutzt die Handlungsspielräume, die sich durch die wachsenden Vorbehalte gegenüber China und den USA ergeben. Die EU überwindet den Reformstau und führt Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik ein, um ihre politischen Anliegen auf internationaler Ebene energischer zu vertreten. 2025 gelten die Erfolge des erneuerten »Modells Europa« als Beispiel für die Verbindung von wirtschaftlicher Prosperität, einem Regieren, das an Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, und liberal-demokratischer Stabilität.

Die treibende Kraft in diesem Szenario ist die Staatskapazität – verstanden als die Fähigkeit politischer Ordnungen, auf die Herausforderungen der dreidimensionalen Krise (Gesundheit,1 Wirtschaft, Politik) effektiv zu reagieren und notwendige Anpassungen voranzutreiben. Der EU gelingt es, gemeinsam mit gleichgesinnten Staaten und internationalen Organisationen die zukunftsfähigen Elemente der internationalen Ordnung zu stabilisieren und neue Regelwerke zu erarbeiten. Kollektiv können die spezifischen Fähigkeitsdefizite kompensiert und bestehende Stärken zu einem handlungsfähigen Multilateralismus kombiniert werden. Dabei werden gesellschaftliche Akteure in Governance-Arrangements eingebunden, die aber weiterhin staatlich dominiert bleiben.

Narrative Entfaltung: Im Lauf der Zeit

Unter Präsident Biden gelingt den USA die Rückkehr zu einer multilateralen Außenpolitik nur in Ansätzen. Das innenpolitische Klima bleibt angespannt und wird von Ex-Präsident Trumps neuem Medienimperium weiter vergiftet. 2022 erobert die Republikanische Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die innere Zerrissenheit der USA beeinträchtigt die Handlungsfähigkeit Washingtons. China und Russland stoßen in das Führungsvakuum, wobei sich die latenten Gegensätze zwischen ihnen vergrößern. Spannungen verursachen insbesondere die chinesischen Wirtschaftsaktivitäten in den Grenzregionen und die wachsende Präsenz chinesischer Arbeiter und Kleinunternehmer im Fernen Osten. Die Rivalitäten zwischen den USA, China, Russland und zunehmend auch Indien tragen dazu bei, dass auf regionaler Ebene Konflikte aufbrechen. 2021 erhöht China den Druck auf Taiwan und erreicht eine faktische Unterwerfung, die Washington hinnimmt.

Die sichtbare Schwäche der USA führt in Verbindung mit fortgesetzten russischen Provokationen dazu, dass sich die EU auf grundlegende Reformen einigt. Unter französischer Ratspräsidentschaft gelingen 2022 weitreichende Schritte: Außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen werden nunmehr per Mehrheitsbeschluss getroffen, die Fiskal- und Wirtschaftsunion wird ausgebaut. Washington sieht diese Entlastung positiv. Eine erste Bewährungsprobe besteht die reformierte EU-Architektur, als sich das Migrations- und Fluchtgeschehen im Mittelmeer erneut zuspitzt. Immer mehr Menschen versuchen, aus Nordafrika nach Europa zu gelangen. Getrieben werden sie durch die Folgen der Pandemie und den Klimawandel. In einer großen Kraftanstrengung gelingt es der EU, die Lage mittels eines militärisch und polizeilich flankierten humanitären Einsatzes zu stabilisieren. Um den Kristallisationskern EU entsteht eine lose Koalition globaler Mittelmächte, an der sich Staaten wie Australien, Großbritannien, Japan, Kanada und Südkorea beteiligen. Sie halten nach neuen Partnern Ausschau, da die USA ihre traditionelle Rolle als ordnungspolitischer Partner immer weniger wahrnehmen. Erfolgreiche Projekte wie die Initiative zur Verbindung des Green Deal mit gesundheitspolitischen Aspekten unter dem Schlagwort »One Health« festigen die Kooperation ebenso wie die flächendeckende Verbreitung eines effektiven Covid-19-Impfstoffs. Am 1. Februar 2025 begründen die 27 Staats- und Regierungschefs mit 17 weiteren Ländern des Nordens und des Südens die »Demokratische Allianz für globalen Fortschritt«, die sich dazu verpflichtet, ernst zu machen mit »Building Back Better«.

Szenario 2: Von der Staaten- zur Gesellschaftswelt

Der Schock der Corona-Krise führt zu einer tiefgreifenden Transformation der globalen Ordnung. Nichtstaatliche Akteure beginnen, Verantwortung für eine transnational verstandene politische Gemeinschaft zu übernehmen. Maßgeblicher Treiber ist der Unmut über die Unfähigkeit der Regierungen, die Bewältigung der planetarischen Herausforderungen anzupacken. Die Pandemie ist nur das aktuellste Beispiel, Klimawandel, sozioökonomische Ungleichheit und die Verbreitung von Nuklearwaffen folgen dichtauf. In der Weltöffentlichkeit wächst das Bewusstsein dafür, dass die wechselseitigen Abhängigkeiten in einer Vielzahl von Politikfeldern eine kollektive Herausforderung darstellen. Es wird nicht mehr toleriert, dass notwendige Problemlösungen fortwährend in die Zukunft verschoben werden, weil es lähmende Positionsdifferenzen zwischen mächtigen Regierungen gibt.

Reformimpulse gehen von substaatlichen Gebietskörperschaften wie Ländern, Regionen und Großstädten aus, die sich mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Unternehmen und internationalen Organisationen vernetzen. Einige Regierungen, darunter die deutsche, britische, kanadische und mehrere skandinavische, fördern diese Initiativen, auch die Vereinten Nationen (UN) und die Europäische Union (EU) signalisieren ihre Unterstützung. Die kosmopolitische Stoßrichtung der Reformbemühungen löst zwar Widerstände bei politischen Kräften aus, die sich primär über religiöse oder ethnische Gruppenidentitäten definieren. Aber einer breiten Allianz substaatlicher und transnationaler Akteure gelingt es, mit dem Leitbild einer konsequent globalen Nachhaltigkeitspolitik politischen Gestaltungswillen zu mobilisieren.2 Der gesellschaftliche Rückenwind trägt dazu bei, dass sich mehr und mehr Regierungen kooperationswillig zeigen.

Narrative Entfaltung: Eine neue Hoffnung

Die Pandemie kann 2021/22 eingedämmt werden: Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit auf den Weg gebrachte Kampagne Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator zeigt Wirkung. Die Impfstoffhersteller kooperieren mit globalen Logistikkonzernen wie UPS und DHL und nichtstaatlichen Akteuren wie der Bill & Melinda Gates Stiftung. Organisiert wird die Verteilung von Impfstoffen, Medikamenten und Diagnoseinstrumenten in enger Abstimmung mit der WHO. Der Erfolg der Initiative bestätigt den Ansatz, dass lokal und interregional koordiniertes Handeln mit entsprechender gesellschaftlicher Unterstützung funktioniert; ein so verstandener Multilateralismus erfährt neue Wertschätzung in der Weltöffentlichkeit. 2023 schließen sich Aktivisten und Unternehmer um Greta Thunberg, Melinda Gates, Mark Andreesen und Jeff Bezos zur »Earth Future Alliance« zusammen, um diesen Governance-Ansatz auf weitere globale Herausforderungen zu übertragen. Unterstützt wird die Alliance von etablierten Organisationen der Zivilgesellschaft wie Amnesty International und Greenpeace. Aber auch Philanthropen stellen beträchtliche Teile ihres Privatvermögens für die Entwicklung innovativer »Global Solutions« für die vielen »Global Problems« zur Verfügung. Zunächst geht es der Alliance um die Regulierung technischer Detailfragen, etwa die einheitliche Datenerhebung für effektivere Pandemiebekämpfung. Daran schließt sich aber schon bald die Beschäftigung mit komplexeren Herausforderungen auf globaler Ebene an, darunter die Eindämmung des Klimawandels, die Ausgestaltung eines globalen Migrationsregimes und die Schaffung fairer Wirtschaftsbeziehungen.

US-Präsidentin Kamala Harris setzt noch entschiedener als ihr Vorgänger auf internationale Zusammenarbeit.

Im Windschatten dieser Entwicklungen gelingt es den Demokraten in den USA, ihre Machtposition trotz der Obstruktionspolitik der republikanischen Opposition zu festigen. 2025 wird Kamala Harris Nachfolgerin von Joe Biden. Getrieben von den transnationalen Initiativen, die sich durch einen erfolgsorientierten Pragmatismus auszeichnen, betreibt sie den Kurswechsel der amerikanischen Politik hin zu verstärkter internationaler Zusammenarbeit noch entschiedener. Auch der Nachfolger von Xi Jinping an der Spitze Chinas geht ab 2024 zu einer vorsichtigeren Politik über und nutzt internationale Kooperationsmöglichkeiten, um das Ansehen der Volksrepublik aufzubessern. Die Aussichten für tragfähige und global wirksame Vereinbarungen erscheinen inzwischen so günstig, dass die UN zum Jahresende 2025 zu einem »Summit of Humanity« einlädt, auf dem Regierungen, internationale Organisationen, Unternehmen und Vertretungen verschiedenster zivilgesellschaftlicher Stakeholder gleichberechtigt über einen »New Global Compact« verhandeln.

Szenario 3: Zersplitterung der internationalen Ordnung

Die Pandemie hat nur geringen Einfluss auf die Entwicklungsrichtung der internationalen Beziehungen. Den großen Mächten USA, China, Russland und EU misslingt es weiterhin, sich auf wirksame Regelsetzungen in wichtigen Feldern wie Gesundheit, Klima, Migration3 und Sicherheit4 zu einigen. Die Weltwirtschaft leidet unter den Folgen der Pandemie, die durch eine verbreitete »My country first«-Politik schwerwiegender als erhofft ausfallen: Anhaltende Kapitalabflüsse aus dem Globalen Süden einschließlich der Schwellenländer und die Relokalisierung vieler international integrierter Produktions- und Lieferketten in die Industriestaaten vertiefen sozioökonomische Ungleichheiten und verschärfen Verteilungskonflikte.5

Weltweit nimmt die politische Polarisierung zwischenstaatlich wie auch innerstaatlich zu, was die internationale Handlungsfähigkeit selbst kooperationsbereiter Regierungen lähmt. Die Konnektivitätskrise zieht eine Governance-Krise nach sich, die sich innenpolitisch wie international immer weiter verfestigt. Gewaltkonflikte häufen sich. Auch innerhalb der EU verstärken sich die Zentrifugalkräfte. Die Versuche gesellschaftlicher Akteure, transnationale Ordnungen aufzubauen, werden blockiert. Bis 2025 verdichten sich die Defizite bei der Bewältigung der gesundheits-, wirtschafts- und sozialpolitischen Folgen der Pandemie mit dem innenpolitischen Stillstand in den USA, dem außenpolitischen Vordringen Chinas und der Stagnation der europäischen Politik zu einem düsteren Szenario.

Narrative Entfaltung: Jeder kämpft für sich allein

In den USA gelingt es den Demokraten nur begrenzt, Reformen anzustoßen, um die Auswirkungen der Pandemie zu überwinden. Der Widerstand der Republikaner auf allen Ebenen blockiert Veränderungen und befeuert sporadische Gewaltausbrüche. 2024 setzt sich bei den Präsidentschaftswahlen die Republikanerin Nikki Haley durch. Der Wahlkampf wird durch den »neuen Kalten Krieg« mit China bestimmt, der sich nach militärischen Zwischenfällen im südchinesischen Meer verschärft. Die Niederlage der Demokraten ist auch auf die Folgen des Börsenkrachs 2023 zurückzuführen, der durch Chinas erfolgreiche Einführung einer eigenen Digitalwährung ausgelöst worden war. Haley verspricht, die USA durch eine totale Mobilisierung gegen China wieder zur Nummer eins zu machen. Dabei setzt sie auf eine Zusammenarbeit mit den Tech-Konzernen, die sich in den vergangenen Jahren immer enger mit der Regierung in Washington verbündet haben, um im Wettbewerb mit den chinesischen Kontrahenten bestehen zu können (»China Inc. vs. America Inc.«). Ziel ist es, den verlorengegangenen Vorsprung der USA in der Rüstungstechnologie zurückzugewinnen.

Die europäische Politik bleibt in wichtigen Bereichen zerstritten, beispielsweise in der Asyl- und Migrationspolitik und bei institutionellen Reformen, etwa der Abschaffung der Mehrheitsregel. Die umfangreichen Finanzmittel des Wiederaufbaufonds kommen primär politisch gut vernetzten Akteuren zugute und wirken so strukturkonservierend, beispielhaft im Agrarsektor. Mit dem inneren Zusammenhalt der Union schwindet auch ihr internationales Ansehen; Mitte der 2020er Jahre übt China in etlichen Mitgliedsländern erheblichen Einfluss aus. Durch die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels verschärfen sich gleichzeitig die Notlagen an der Peripherie Europas. Politische Krisensymptome, wirtschaftliche Misere und wiederkehrende Gewaltkonflikte verstärken den Migrationsdruck, der sich trotz aller Eindämmungsversuche der EU immer wieder Bahn bricht.

Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Die Szenarien verdeutlichen erstens, wie entscheidend außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit für die EU ist, und zwar im Sinne sowohl einer Begrenzung der Risiken als auch der Nutzung von Chancen. Diese Handlungsfähigkeit ist, zweitens, Voraussetzung für Koalitionsfähigkeit jenseits der EU, zum einen mit Staaten und nichtstaatlichen Akteuren auf der Basis geteilter Werte, zum anderen aber auch mit Partnern, deren Interessen kompatibel sind. Die Szenarien legen zudem nahe, dass unter den gegenwärtigen internationalen Rahmenbedingungen Effektivität wichtiger sein wird als prozedurale Legitimität. Dies impliziert, drittens, den Vorrang der Handlungsfähigkeit vor der Geschlossenheit: Außenpolitisch voranzuschreiten und zögernde Partner nachzuziehen erscheint besser, als alle mitnehmen zu wollen und dabei Zeit zu verlieren. Schließlich verweisen die Szenarien, viertens, auf die Bedeutung nichtstaatlicher Akteure: Gerade im Zusammenwirken mit der transnationalen Zivilgesellschaft verfügt die deutsche Diplomatie über die Möglichkeit, ihren Einfluss auf den Gang der Entwicklung zu erhöhen. Für all dies gilt es, fünftens, die innenpolitischen Voraussetzungen für eine gestaltungsfähige Außenpolitik zu verbessern. Sie braucht die Unterstützung der Gesellschaft ebenso wie geeignete Instrumente und Strategien.

Hanns Günther Hilpert / Bettina Rudloff / Paweł Tokarski

Covid-19 und die Weltwirtschaft: Herausforderungen für Deutschland und Europa

Die von der Pandemie ausgelösten Angebots- und Nachfrageschocks haben die Weltwirtschaft in die tiefste Rezession seit der großen Depression der 1930er Jahre gestürzt. Produktion, Einkommen und Beschäftigung sind auf breiter Front eingebrochen. Alle Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung sind angesichts der anhaltenden Covid-19-Virulenz höchst unsicher. Sehr wahrscheinlich aber dürfte sein, dass die nahe und fernere Zukunft von einem ständigen Abwägen zwischen »Gesundheitsschutz« auf der einen und »wirtschaftlicher Stabilität« sowie der Verfolgung weiterer Ziele wie »Bildung«, »Nahrungssicherheit« und »sozialer Frieden« auf der anderen Seite geprägt sein wird. Und dies in einer Zeit, in der die Ordnung, die Strukturen und Hierarchien der Weltwirtschaft vielfachen Belastungen und Veränderungen ausgesetzt sind. Die Wirtschaftspolitik und insbesondere die Finanzpolitik und die Handelspolitik stehen vor großen Herausforderungen.

Neue Kräfteverhältnisse, struktureller Wandel, soziale Folgen

Je nach Weltregion und Land sind die Spuren, die die Covid-19-Pandemie hinterlässt, unterschiedlich tief und breit. Der vergleichende Blick über den Globus zeigt, dass Ostasien, vor allem Nordostasien, die unmittelbaren Folgen der Gesundheitskrise ökonomisch relativ gut meistert. Praktisch alle übrigen Weltregionen – auch die westlichen Industrieländer, und unter diesen gerade auch die USA – erleiden erheblich größere wirtschaftliche Verluste, teilweise mit zweistelligen prozentualen Rückgängen des Bruttoinlandsprodukts (geschätzt für 2020). In Europa fällt der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland und Skandinavien etwas geringer aus als in den Nachbarländern. Geradezu dramatisch ist der ökonomische Kollaps und daraus folgend die humanitäre Situation in einigen Schwellenländern (Brasilien, Mexiko, Indien).

Wenn sich, was durchaus plausibel ist, die gegenwärtigen Trends fortsetzen, dürfte auch künftig die wirtschaftliche und soziale Entwicklung global und regional divergent verlaufen, womit neue Spannungsfelder entstehen. Zu erwarten ist, dass infolge der Pandemie China und Ostasien an relativem ökonomischem Gewicht gewinnen und noch rascher als prognostiziert zum Gravitationszentrum der Weltwirtschaft werden. Politisch könnte daraus eine Kräfteverschiebung erwachsen.

Die pandemiebedingten Angebots- und Nachfrageschocks werden die Strukturen der Wirtschaft nachhaltig verändern. Während sich die Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen, zum Beispiel in den Bereichen Tourismus, Personenverkehr, Messewesen, auf absehbare Zeit kaum erholen dürfte, besteht im Gesundheitssektor ein enormer Versorgungsbedarf. Auf der Angebotsseite hat die Digitalisierung einen nachhaltigen Schub erfahren. Dabei bergen die Automatisierung der Produktion und die Verlagerung der Geschäftsprozesse in den virtuellen Raum Chancen und Risiken. Die Chancen liegen etwa für Deutschland und Europa in den Potentialen für eine Renaissance der Industrieproduktion. Andererseits könnte die Digitalisierung den Trend zu einer Verstärkung der sozialen Ungleichheit weiter beschleunigen, etwa indem Arbeit durch Roboter und Algorithmen ersetzt und Geringqualifizierte abgehängt werden. Ein weiteres Risiko besteht in der Tendenz der Digitalwirtschaft, Unternehmen mit monopolartiger Marktmacht hervorzubringen und den Wettbewerb zu beschränken.

Die Corona-Krise hat die Bedeutung des Klimaschutzes und von Nachhaltigkeit eindrucksvoll unterstrichen. Die von der Pandemie ausgehenden ökonomischen Belastungen erschweren indes die Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen – finanziell und politisch-argumentativ. Wichtig sind daher eine höhere Kosteneffizienz und Zielgenauigkeit im Klimaschutz.

Die Pandemie trifft soziale Schichten und fachliche Qualifikationsniveaus unterschiedlich. Die ungleiche Verteilung von Einkommen, Vermögen und Lebenschancen dürfte sich verstärken, soziale und gesellschaftliche Spannungen und Konflikte werden sich voraussichtlich verschärfen.1 Wo sozialpolitisch nicht gegengesteuert wird, werden Gesellschaften weiter auseinanderdriften. Erhöhte öffentliche Ausgaben für Soziales, Arbeit und Gesundheit können zwar einen gewissen Ausgleich leisten und die entstehenden sozialen und politischen Krisen abmildern. Sie werden aber auch den langfristigen Trend zum Anwachsen staatlicher Sozialausgaben weiter festigen.

Finanzmärkte: Volatilität, Stabilisierungsversuche, Schuldenkrise

Die erste Welle der Covid-19-Pandemie löste sehr heftige Reaktionen an den internationalen Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkten aus. Ende Februar und Anfang März 2020 verzeichneten die wichtigsten US-Börsenindizes höhere Rückgänge als während der globalen Finanzkrise. Ein weiterer starker Indikator für die Unsicherheit der Märkte hinsichtlich einer künftigen wirtschaftlichen Erholung ist das Verharren des Goldpreises in der Nähe seines im Sommer 2020 erreichten Rekordniveaus.

Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie haben die großen Zentralbanken (Federal Reserve, Europäische Zentralbank, Bank of England, Bank of Japan) das vollständige Arsenal der geldpolitischen Instrumente eingesetzt, um die Realwirtschaft und den Bankensektor zu unterstützen und die Kosten des öffentlichen Schuldendienstes niedrig zu halten. Die Stabilisierungserfolge, die mit dieser expansiven Geldpolitik erreicht wurden, haben die Zentralbanken in ihrem Selbstverständnis bestärkt, sich in erster Linie auf die Aufrechterhaltung der Finanzstabilität und – ausgehend von einer flexibleren Interpretation des Inflationsziels – auf die Unterstützung der Realwirtschaft zu konzentrieren.

Der starke Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Dollar zu Beginn der Pandemie hat die Dominanz der US-Währung im internationalen Finanzsystem und der Federal Reserve als Kreditgeber letzter Instanz einmal mehr unter Beweis gestellt. Allerdings haben die starke fiskalische Reaktion der EU und das im Vergleich zu den USA bessere Pandemie-Krisenmanagement Europas den Euro-Wechselkurs gegenüber dem Dollar wieder etwas ansteigen lassen. Das ist ein Signal des Vertrauens, könnte aber auch die wirtschaftliche Erholung verlangsamen. Eine dauerhafte Stärkung der internationalen Rolle des Euro wird jedoch kaum zu erreichen sein, ohne die wirtschaftlichen Grundlagen des Südens der Eurozone zu verbessern und ohne Fortschritte bei der Integration der europäischen Finanzmärkte zu erzielen. Die dominante Stellung der US-Währung im internationalen Finanzsystem dürfte daher Bestand haben, was die USA weiterhin in die Lage versetzen wird, die Verweigerung des Zugangs zum globalen Zahlungssystem als Druckmittel zu nutzen. Auf der anderen Seite ist die EU auf dem Weg, ihre Währungssouveränität und finanzielle Stabilität besser zu schützen, indem sie der erste große Wirtschaftsraum wird, der Krypto-Assets umfassend reguliert.2

In der durch die Pandemie verursachten Wirtschaftskrise hatte die G20 die Chance, ihre Führungsrolle als einziges global koordinierendes Finanzforum wiederherzustellen. Sie scheiterte jedoch an den eher nationalistisch orientierten USA und China sowie an der Steuerungsunfähigkeit Saudi-Arabiens, das als Gastgeber des G20-Gipfels fungierte. Die fiskalpolitischen Reaktionen auf Covid-19 erfolgten daraufhin eher unkoordiniert und eingebettet in nationale Konjunkturpakete von historischem Ausmaß.

Fiskalische Stimuli und rezessionsbedingte Steuerausfälle führen zu einem starken Anstieg der weltweiten öffentlichen Verschuldung. Zugleich zehrt die Krise Ersparnisse und Rücklagen auf, so dass auch die privaten Schulden anwachsen. Die Hypothek hoher öffentlicher und privater Schuldenstände dürfte einen Aufschwung, der von privatem Konsum und von Investitionen getragen wird, nachhaltig konterkarieren. Aber ohne Wirtschaftswachstum wird die Eurozone mit dem sich verschärfenden Problem übermäßiger Staatsverschuldung konfrontiert sein und nur ungünstige Optionen (Haushaltskonsolidierung, Schuldenrestrukturierung oder Schuldenvergemeinschaftung) zur Auswahl haben.

Um eine Schuldenkrise der Schwellenländer abzuwenden, sind die internationalen Institutionen bereits aktiv geworden. Im April einigten sich die G20-Finanzminister auf eine Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes für die ärmsten Länder. Diese können ihre Tilgungszahlungen bis Ende 2020 im Umfang von bis zu 11,5 Milliarden Dollar aufschieben.3 Die Covid-19-Pandemie hat auch bereits zu einer beispiellos hohen Nachfrage nach Finanzhilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und der spezialisierten multilateralen Entwicklungsbanken geführt.

Internationaler Handel: Neue Trends oder alte Reflexe?

Stärker noch als die nationale Produktion und Einkommensentstehung beeinträchtigt die Corona-Pandemie den internationalen Handel. Ohnehin stagniert der Prozess der Globalisierung seit einigen Jahren. Tatsächlich ist seit längerem ein Rückbau des Handels in Wertschöpfungsketten in Richtung Regionalisierung und Renationalisierung zu beobachten.4 Parallel zu einem Schwinden des Vertrauens in multilaterale Regelungswerke hat ein schleichender Protektionismus um sich gegriffen, und Handelskonflikte nehmen zu. Auch Ansätze zu einer Stärkung der ökonomischen Resilienz waren schon vor Corona zu beobachten, etwa im Kontext von Naturkatastrophen wie dem Tsunami 2011 in Japan. Zusätzlich wirken Entwicklungen wie die Digitalisierung und Robotisierung zum einen renationalisierend, denn sie ermöglichen es, arbeitsintensive Fertigung dank neuer Technik an einem zentralen Produktionsstandort stattfinden zu lassen, statt sie wie bisher wegen geringer Lohnkosten auszulagern. Auf der anderen Seite aber können digitalisierungsfähige Dienstleistungen auch leichter in Niedriglohnstandorte verlagert werden. Ein weiterer Treiber der Renationalisierung ist die stärkere Berücksichtigung des Aspekts Nachhaltigkeit, angeheizt durch die größer gewordene Skepsis – zumindest in den Industrieländern –gegenüber der Globalisierung und offenem Handel als Ziel per se. Diese Tendenz wird noch gestützt von den Bestrebungen, sich von der empfundenen chinesischen Dominanz unabhängig zu machen.

Die Erwartungen und Ansprüche an Berlin steigen durch die Pandemie – in Europa wie in der Welt.

Insgesamt ist das Volumen von Handel und Investitionen seit Beginn der Corona-Krise deutlich geschrumpft. Über das Jahr gerechnet dürfte der Welthandel gut doppelt so stark zurückgehen wie das Welt-Bruttoinlandsprodukt.5 Auch bei Auslandsinvestitionen prognostiziert die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) für 2020 einen Rückgang von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.6 Der Handelseinbruch war unmittelbar zurückzuführen auf Unterbrechungen der Wertschöpfungsketten infolge nationaler Lockdowns und Grenzschließungen: Überall auf der Welt reagierten Staaten seit Ende Februar mit mittlerweile bald 300 handelspolitischen Maßnahmen, die vor allem medizinische Güter und Dienstleistungen betrafen. Negativ wirken sich vor allem Exportbegrenzungen aus.

Die EU zählt dabei nach Brasilien, Indonesien und Russland zu jenen Akteuren, die seit Krisenbeginn die meisten Handelsmaßnahmen ergriffen haben.7 Sogar innerhalb der Union kam es zu bislang im Binnenmarkt unbekannten Ausfuhrverboten, die etwa für deutsche und französische Schutzausrüstung galten.

Allerdings haben Staaten weltweit und auch die EU viele Maßnahmen beschlossen, die den Handel erleichtern, zum Beispiel Senkungen der Zölle für Schutzausrüstung oder beschleunigende Prüfverfahren für Standards.8

Schlussfolgerung: Komplexe Resilienz für die Wirtschafts-, Handels- und Finanzpolitik

Für die Außenwirtschaftspolitik Deutschlands ist die EU der relevante Handlungsrahmen. Die deutschen Einfluss- und Wirkungsspielräume leiten sich zuvorderst von der Wirtschaftskraft und der Resilienz des Standorts Deutschland ab. Insofern sollte die politische Reaktion der Bundesregierung auf die weltwirtschaftlichen Herausforderungen, die sich mit der Pandemie stellen, sowohl die nationale wie die europäische Ebene im Auge haben.

So ist zunächst festzustellen, dass im Gefolge der Gesundheitskrise das relative Gewicht Deutschlands zunehmen wird. Die Erwartungen und Ansprüche an Berlin wachsen sowohl in Europa als auch in der Welt. Wirtschaftliche Größe als Machtressource taugt aber nur, wenn sie mit wirtschaftlicher Leistungs- und politischer Handlungsfähigkeit verbunden ist. Vordringlich muss es der Bundesregierung daher allgemein – und auch unabhängig von der Corona-Krise – um »gute« Wirtschaftspolitik für den Standort Deutschland gehen, die einen sozialen Ausgleich schafft, dabei aber sozial- und finanzpolitisch nachhaltig bleibt, den digitalen und klimapolitischen Strukturwandel fördert, ohne dabei die Gesellschaft zu überfordern, und sich auf Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit ausrichtet.

Finanzpolitisch wird es sowohl in Deutschland als auch für Europa notwendig sein, die Wirtschaft weiter mit fiskalischen Stimuli zu unterstützen. Angesichts des starken Anstiegs der öffentlichen und privaten Verschuldung werden die Zentralbanken über einen längeren Zeitraum Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen müssen. Übermäßige Staatsverschuldung in Verbindung mit einem geringen Wirtschaftswachstum wird zu einem wachsenden wirtschaftlichen und politischen Problem in der Eurozone und in der EU werden. In Anbetracht dessen wird von Deutschland mehr Führung und eine größere Bereitschaft gefordert werden, Risiken im Bereich der Fiskalpolitik, der Geldpolitik und des Bankensektors zu teilen.

Der Einbruch der Weltwirtschaft hat auf globaler Ebene keine ausreichende, koordinierte Reaktion ausgelöst. Ohne internationale Zusammenarbeit wird es aber sehr viel schwerer werden, die Weltwirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zurückzuführen und eine internationale Schuldenkrise abzuwenden. Die G20-Finanzminister sollten daher ihre Bemühungen um eine Koordination der Finanzpolitik verstärken und die Niedrigeinkommensländer durch Lockerung der Kreditbedingungen unterstützen.

Die handelspolitischen Strategien der EU werden sich im Spannungsfeld von Renationalisierung und Internationalisierung bewegen,9 zwischen Maßnahmen einerseits, die die europäische Produktion stärken oder deren Verwundbarkeit bei strategischen Gütern mindern, und andererseits solchen, die Bezugsquellen und Wertschöpfungsketten diversifizieren und den Handel erleichtern. Dabei kann es nicht im Interesse eines großen Exporteurs sein – wie es die EU und auch Deutschland sind –, einer kurzsichtigen Devise wie »Reshoring ist die neue Globalisierung« zu folgen. Die EU sollte daher dem Trend zur Schwächung der multilateralen Handelsregulierung im Verbund mit gleichgesinnten Partnern entgegenwirken: Ein Beispiel dafür ist der gemeinsam mit Kanada und Neuseeland bei der WTO eingebrachte Vorschlag, strengere Kriterien für Verbote zu definieren, sogenannte essentielle Güter zu exportieren. Auch eine Nutzung plurilateraler Abkommen kann kollektivem Agieren wieder mehr Raum verschaffen und überdies den Handel Covid-relevanter Güter und Dienstleistungen stärken: Das Pharmazieabkommen etwa ließe sich über Arzneimittel hinaus auch auf Ausrüstungsgüter ausdehnen.10

Kai-Olaf Lang / Claudia Zilla

Kein Aufwind für populistisches Regieren in Corona-Zeiten

In Krisensituationen geraten eingeübte oder institutionalisierte Handlungsrepertoires unter Druck. Das gilt auch für die Covid-19-Pandemie, während der sich in beinahe sämtlichen Ländern der Welt zumindest temporär das herkömmliche Regieren verändert hat. Diese Veränderungen können Inhalt und Modus politischer Entscheidungen sowie die Konstellation der daran beteiligten Personen und Institutionen betreffen. Bildet die von der Covid-19-Pandemie geprägte Situation einen fruchtbaren Boden dafür, dass populistisches Regieren Aufwind erhält?

Unter populistischem Regieren verstehen wir einen Führungsstil, der auf einem Deutungs-, Diskurs- und Beziehungsmuster basiert, mit dem Regierende versuchen, das von ihnen umworbene »Volk« unter dem Vorzeichen einer moralisch aufgeladenen Freund-Feind-Dichotomie gegen einen bestimmten Sektor der Gesellschaft (»Establishment«, »politische Klasse«, »Oligarchie« etc.) in Stellung zu bringen. Typische Handlungsweisen bzw. Tendenzen populistischen Regierens sind: (1) Konstruktion eines antagonistischen Moments in der Gesellschaft und darauf bezogene Förderung politischer Polarisierung und gesellschaftlicher Mobilisierung, (2) Personalisierung der Politik, Machtkonzentration in den Händen des bzw. der Regierenden und in der Folge Abbau institutioneller Kontrollen, (3) Einschränkung des Pluralismus und der Rechte insbesondere der Opposition und von Minderheiten.1

Im internationalen Vergleich lässt sich keine durchgehende Intensivierung dieser Handlungsweisen im Kontext der Pandemie beobachten, denn es müssen stets weitere Faktoren hinzukommen, die populistisch-autoritäre Tendenzen beim Regieren fördern oder bremsen. Besondere Relevanz haben dabei die Situationsdeutung durch die Exekutive sowie die Rolle von Legislative und Judikative.

Regieren unter »Corona«

Eine weit verbreitete und wichtige Komponente des anfänglichen epidemiologischen Krisenmanagements waren in populistisch wie in nichtpopulistisch regierten Staaten restriktive Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung. Sie erforderten einerseits rasches und entschlossenes Regierungshandeln und erlegten andererseits Gesellschaft und Wirtschaft zahlreiche Einschränkungen auf. Vielerorts haben Regierungen den Ausnahmezustand erklärt oder Notstandsgesetze erlassen, um gesundheits- und wirtschaftspolitische Ressourcen effektiv zu mobilisieren. Während die Öffentlichkeit auf Corona fokussiert war, wurden in zahlreichen Fällen unpopuläre Gesetze mit Konfliktpotential zügig erlassen. Verschiedene Einheiten des Sicherheitsapparats wurden eingesetzt, um Quarantänen abzusichern (etwa die Polizei in den Straßen) und das Gesundheitssystem zu unterstützen (beispielsweise durch die Ausweitung der Aufgaben von Streitkräften). Viele Regierungen nutzten bei ihrem Krisenmanagement einen martialischen Diskurs: Sie erklärten dem Virus den Krieg oder sagten ihm den Kampf an. Fragen einer weit verstandenen nationalen Sicherheit rückten hoch auf die politische Agenda, der Staat gewann an Zentralität.

Dieses Handlungsrepertoire lässt sich aber nicht nur und auch nicht in allen Ländern beobachten, die populistisch regiert werden. Einerseits finden sich viele seiner Aspekte im Krisenmanagement nichtpopulistischer Regierungen wieder. Andererseits setzt ein solches Handlungsrepertoire voraus, dass die Covid-19-Pandemie als Krise aufgefasst bzw. dargestellt wird, als Corona-Krise, und das ist keineswegs zwingend.

Reaktionen populistischer Regierungen

Die USA und Brasilien gehören zu den am stärksten von der Pandemie getroffenen Ländern. Ende November verzeichneten sie die höchsten Zahlen an Covid-19-Todesfällen weltweit; gemessen an der Zahl der Infizierten, die seit Ausbruch der Krankheit registriert wurden, lagen sie auf dem ersten bzw. auf dem dritten Rang.2 Doch Donald Trump und Jair Bolsonaro, ihre populistisch regierenden Präsidenten, haben die Pandemie lange nicht als bedeutende Gesundheitsgefährdung aufgefasst (bzw. tun sie das bis heute nicht), die eine besondere Bewältigungsstrategie erfordert. Ähnlich verzögert reagierten Boris Johnson in Großbritannien, Manuel López Obrador in Mexiko, Daniel Ortega in Nicaragua und Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei – allesamt Staatschefs, die das Infektionsrisiko monatelang herunterspielten.

Ihre relativierende Haltung nährt sich häufig zum einen aus der Verachtung der akademischen Elite, von Expertentum und fachlich spezialisierten internationalen Organisationen, die mehrheitlich vor den Gefahren warnten; damit geht bei Trump und Bolsonaro das Bemühen einher, das Testen zu stoppen und Statistiken zurückzuhalten oder zu manipulieren, die ihre Deutung in Frage stellen. (Diese Art von restriktiver Informationspolitik war allerdings auch schon vor der Pandemie zu beobachten.) Bolsonaro und Trump entschieden sich zum anderen für die Priorisierung der Wirtschaft und gegen einen Lockdown, womit sie sich gegen entsprechende Maßnahmen der Gouverneure stellten. Bolsonaro versuchte sogar, die Entscheidungen der Bundesstaaten aufzuheben, doch wurde er durch Urteile des Obersten Gerichtshofs zugunsten der Gouverneure gebremst.3 Der populistische, polarisierende Diskurs Trumps und Bolsonaros wird so um eine Corona-Komponente angereichert: Wer im Lande Eindämmungsmaßnahmen befürwortet, ist gegen das Volk, das unbeeinträchtigt seiner Arbeit nachgehen und an seiner Freiheit festhalten will. International wird das als Feind wahrgenommene China nun auch als Virusexporteur und die Weltgesundheitsorganisation als autoritäre, fremdartige, von chinesischen Interessen dominierte Einrichtung charakterisiert.

Wird hingegen die Covid-19-Pandemie als Krise angesehen bzw. deklariert, kann sie zum Anlass genommen werden, politisch durchzugreifen. Ob dabei die Tendenzen populistischen Regierens virulenter werden, hängt stark vom Kontext ab. In Indien schränkte die Regierung von Narendra Modi die Meinungs- und Pressefreiheit ein, um sowohl die kritische Berichterstattung über das Krisenmanagement als auch die Verbreitung von Fake News zu unterbinden. Der Lockdown bot auch einen willkommenen Vorwand, die anhaltenden Proteste gegen die Änderung des Staatsbürgerrechts aufzulösen. In El Salvador schloss das menschenrechtsverletzende Krisenmanagement von Präsident Nayib Bukele »Eindämmungszentren« für die Internierung von Personen ein, die gegen die Ausgangssperre verstießen. Dies erfolgte auf der Grundlage mehrerer Notstandsdekrete der Exekutive und unter expliziter Missachtung der Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofs.

Sind aber diese Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Ausdruck eines Corona-bedingten, neuartigen oder verschärften autoritären Regierungshandelns? Nicht in jedem Falle: Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro macht in erster Linie Rückkehrende aus dem verfeindeten Nachbarland Kolumbien für den Ausbruch der Pandemie im eigenen Land verantwortlich, bezeichnet sie stigmatisierend als »Biowaffen« und lässt sie in Quarantänelager einsperren. Unter Verweis auf die Corona-Krise rief er bereits im März 2020 per Dekret den Alarmzustand aus. Allerdings hebt sich dieses politisch-juristische Vorgehen nicht vom autokratischen Hintergrund ab: Spätestens seit 2015 wird in Venezuela – mit den verschiedensten Begründungen und unter Zustimmung der gleichgeschalteten Gewalten – konsekutiv und lückenlos der Ausnahmezustand immer wieder neu erklärt oder verlängert.4 Dass die Regierung sich nun auf die Pandemie zur Begründung des jüngsten Notstandsdekretes bezieht, ist ein eher willkürlicher Akt.

In der Europäischen Union (EU) waren es zunächst Maßnahmen der Regierungen in Polen und Ungarn, die während der Pandemie Aufmerksamkeit erregten. In Polen ging es vor allem darum, dass die größte Regierungspartei PiS und deren Parteichef Jarosław Kaczyński an dem Termin für die erste Runde der Präsidentschaftswahlen festhalten wollten, der ursprünglich für den 10. Mai vorgesehen war. Unter den Bedingungen der Pandemie und des Lockdowns war aber kein fairer Wahlkampf möglich, und die geplante Umstellung auf eine ausschließliche Briefwahl hätte sich aufgrund der Kürze der Zeit technisch nur schwer umsetzen lassen. Der PiS wurde denn auch vorgeworfen, sie wolle unter Inkaufnahme von gesundheitlichen Risiken und Verfahrensmängeln die Wahlen um jeden Preis durchboxen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Chancen für Amtsinhaber Andrzej Duda, den Kandidaten der Regierungspartei, hervorragend waren, aber im Laufe der folgenden Monate zu schwinden drohten. Erst als ein kleinerer Koalitionspartner der PiS sich querlegte, wurde ein späterer Wahltermin (zwei Runden, im Juni und Juli) angesetzt.

In der Pandemie riskieren die Regierenden, an Glaubwürdigkeit, Autorität und Legitimität zu verlieren.

In Ungarn kreiste die Diskussion um ein Gesetz zum »Gefahrenzustand«, das der konservativen Regierung, die aus den Parteien Fidesz und KDNP besteht, Sondervollmachten zur Bekämpfung der Pandemie gab. Das Parlament verabschiedete das Gesetz Ende März mit einer Zweidrittelmehrheit. An dem Gesetz wurde unter anderem kritisiert, dass es keine Befristung der außerordentlichen Befugnisse für die Regierung vorsehe und die Verbreitung von Fake News im Kontext der Pandemie unverhältnismäßig sanktioniert werde. Tatsächlich enthielt das Gesetz aber Bestimmungen, die dem Parlament Kontrollrechte einräumten, insbesondere die Beendigung des Gefahrenzustandes zu jedem von ihm gewählten Zeitpunkt. In der Tat betrieb Ungarn ein konsequentes Krisenmanagement und führte eine Vielzahl teils umstrittener Regelungen ein. Seitens der Opposition wurde unter anderem kritisiert, dass die Hälfte der Mittel zur Finanzierung politischer Parteien einem neugeschaffenen Spezialfonds zur Pandemiebekämpfung zukommt, womit angeblich das deutlich sichtbarere Regierungslager favorisiert werde. Gleichwohl unterschied sich das Gros der ergriffenen Maßnahmen kaum von denen in anderen europäischen Ländern. Das umstrittene Gesetz wurde in der zweiten Juni-Hälfte zurückgenommen. Ein anschließend verabschiedetes neues Gesetz weist der Regierung für künftige »gesundheitliche Krisensituationen« allerdings weiterhin ähnliche Spezialkompetenzen zu, die eine wirksame Bewältigung medizinischer Notlagen ermöglichen sollen. Trotz der Kritik, die von der Opposition und im Ausland geübt wurde, sah die EU jenseits der Artikulierung allgemeiner Besorgtheit keinen Anlass dafür, als Reaktion auf das ungarische Pandemiemanagement und konkret auf das Notstandsgesetz neue Maßnahmen gegen Ungarn einzuleiten.

Sowohl in Polen als auch in Ungarn waren die Regierungen bei der Eindämmung der Covid-Pandemie zumindest während der ersten Welle recht erfolgreich. Die Regierungsparteien nahmen die Pandemie ernst und reagierten rasch und restriktiv. In keinem der beiden Länder hat die Pandemie diese Parteien bisher substanziell geschwächt, ebenso wenig hat sie dazu geführt, die Machtfülle der Regierungsparteien zu bereichern. Umstrittene Maßnahmen wie Reformen der Kommunalfinanzen in Ungarn, infolge derer Einkommensquellen der Städte auf Regionen oder auf die nationale Ebene verlagert wurden, hätten auch vor oder nach der Pandemie getroffen werden können.

Kein eindeutiger Trend

In der Gesamtschau zeigt sich somit bisher kein klarer qualitativer Trend: Die Corona-Krise wirkt nur in einigen populistisch regierten Ländern als Katalysator für eine Intensivierung polarisierender Politik bzw. autoritärer Maßnahmen. Populistisch Regierende, die die Gefahren der Covid-19-Pandemie herunterspielten und sich gegen Eindämmungsmaßnahmen wandten, haben (zumindest zeitweise) an Zustimmung in der Bevölkerung eingebüßt. Die Corona-Krise erweist sich insofern keineswegs als große Chance für polarisierendes Regieren und neue Formen der Machtsicherung oder ‑ausweitung. Sie stellt für Regierende eher ein Risiko dar, an Glaubwürdigkeit, Autorität und Legitimität zu verlieren – insbesondere durch den Umgang mit den sozialökonomischen Folgen. Höchst relevant in diesem Zusammenhang ist der Grad an Machtdiffusion im politischen System: Föderalismus und (noch) unabhängige Gerichtshöfe können als Gegenkraft zum »Durchgreifen« aus der Hauptstadt fungieren. Zudem ist von Belang, ob der Notstand per Gesetz vom Parlament oder per Dekret vom Präsidenten verhängt wird. Nicht jeder Notstand stellt eine Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat dar.

Die außenpolitischen Konsequenzen sind bislang ebenfalls eher überschaubar. Das vielfach prognostizierte Neuarrangement im Wettkampf der großen Mächte, das auch durch neue Gegenmachtallianzen populistisch geführter Länder eintreten sollte, ist nicht erkennbar – genauso wenig die Entstehung einer neuen Internationalen der Populisten. Die Effekte der chinesischen »Maskendiplomatie« sind nicht so drastisch wie erwartet, und wo sie spürbar sind, betreffen sie Staaten unabhängig vom Politikstil ihrer Regierungen. Populistische Regierungen streben infolge der Krise auch nicht durchgängig danach, sich aus internationalen bzw. weltweiten Strukturen und Vernetzungen zurückzuziehen. Auch für Populisten ergab sich aus der Pandemie bislang kein manifester Deglobalisierungsimpuls – obschon gerade größere oder industriell entwickelte Länder bzw. Volkswirtschaften künftig Bestrebungen zeigen könnten, mehr wirtschaftliche, industrielle oder infrastrukturelle Autonomie zu erlangen (was auch wieder ein Ansinnen ist, das nicht allein populistische Parteien charakterisiert) und diese Ambitionen in einen souveränistischen Diskurs einzubinden.

Populistische Regierungen handelten in der Pandemie unterschiedlich: Einige sahen darin keine Krise, andere demonstrierten Entschlossenheit, wieder andere beriefen sich auf Covid-19, um schon zuvor übliches Regierungshandeln zu begründen. Insgesamt lässt sich also kein eindeutig populistisches, rechtspopulistisches oder autoritäres Handlungsmuster im Kontext von Corona identifizieren. Einige problematische Züge waren bereits vor der Pandemie charakteristisch für das Regierungshandeln. Andere Komponenten ihrer Handlungsrepertoires sind nicht »Markenzeichen« polarisierender Politik, sondern schlicht Elemente aus dem Maßnahmenspektrum »entschlossener« Pandemiebekämpfung, die sich auch in nichtpopulistischem Regierungshandeln ausmachen lassen.

Allerdings sollten im Kontext konfrontativ-polarisierenden Politikaustrags die längerfristigen Folgen der Pandemie nicht unbeachtet bleiben. Polarisierende Politik gedeiht in Krisenzeiten. Eine langanhaltende Wirtschaftskrise könnte populistischen Parteien und Akteuren durchaus Rückenwind verleihen. Derlei Gruppierungen und Persönlichkeiten mit Regierungsverantwortung mögen oftmals außerstande sein, ökonomische Krisen zu meistern. Aber sie können Auftrieb erfahren, sofern sie das Vertrauen der Bevölkerung behalten und in der Lage sind, Konflikte umzudeuten oder zu generieren, welche die Krise überlagern. Denn solche Akteure mobilisieren Unzufriedenheit und machen sich Orientierungslosigkeit und Verunsicherung zunutze. Dies gilt insbesondere für Parteien in der Opposition. Aber auch populistische Akteure in Regierungsverantwortung könnten profitieren, wenn es ihnen gelingt, die Unzulänglichkeiten in ihren Ländern als extern verursachte und durch innere Konkurrenten verschlimmerte Unbill darzustellen.

Claudia Major / Marco Overhaus / Johannes Thimm / Judith Vorrath

Kein »Lockdown« der Gewalt: Covid‑19 verschärft die Gefahr von Konflikten und erschwert ihre Bearbeitung

Die globale Covid‑19-Pandemie hat das Bewusstsein dafür geschärft, dass die Folgen einer Gesundheitskrise für das gesellschaftliche Zusammenleben, die Wirtschaft und den Handel ähnlich disruptiv sein können wie die Bedrohung durch Gewalt, zum Beispiel in Form eines bewaffneten Konflikts oder des internationalen Terrorismus.

Gleichzeitig kann sich die Pandemie auch auf »klassische« Sicherheitsbedrohungen auswirken. Klare Aussagen über kausale Zusammenhänge zwischen der Infektionskrankheit und globaler (Un-)Sicherheit sind zwar praktisch nicht möglich. Zu vielfältig und komplex sind etwa Ursachen und Dynamiken bewaffneter Konflikte. Indirekt könnte die Pandemie jedoch negative Konsequenzen für aktuelle Gewaltkonflikte haben oder die Gefahr neuer Gewaltausbrüche erhöhen, indem sie das Verhalten beteiligter Akteure oder die Kontextbedingungen negativ beeinflusst und so als Konflikttreiber wirkt.

In den ersten Monaten, als sich Covid‑19 weltweit ausbreitete und Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen wurden, hatten 75 Staaten keinen Rückgang gewaltsamer Ereignisse oder sogar eine Zunahme zu verzeichnen. In deutlich weniger Staaten waren die Zahlen rückläufig. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), António Guterres, rief nach Ausbruch der Pandemie zu einem globalen Waffenstillstand auf, doch hat das bislang nicht dazu geführt, dass Kämpfe dauerhaft eingestellt oder gar bewaffnete Konflikte beigelegt worden wären. Zwar sank die Zahl einzelner Gewaltereignisse anfangs, aber das lag vor allem an einer starken Abnahme der Gewalt in Syrien und Afghanistan, die wenig mit der Pandemie zu tun hatte.1 Besonders in Libyen, Nigeria und im Jemen, wo es nach Guterres’ Appell zunächst positive Signale gegeben hatte, nahm die Gewalt anschließend wieder zu. Im Oktober 2020 plädierte der UN‑Generalsekretär vor dem Sicherheitsrat erneut für eine Waffenruhe im Jemen; dies zeigt, dass sich in laufenden Konflikten durch die Pandemie als solche wenig am Kalkül der Akteure geändert hat.2

Dennoch lassen sich drei Mechanismen identifizieren, über die sich die Pandemie negativ auf die globale Sicherheit auswirken kann, die also potentielle Konflikttreiber sind: Erstens werden Staaten durch die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen von Covid‑19 fragiler. Zweitens wachsen die Spannungen zwischen Groß- und Regionalmächten aufgrund der Instrumentalisierung von Covid‑19 und der Verschiebungen bei internationalen Wertschöpfungsketten weiter. Und drittens fehlt es (sowohl kurz- als auch langfristig) an Kapazitäten für die Krisenprävention, Stabilisierung und Friedenssicherung, weil Entscheidungsstrukturen blockiert und finanzielle Ressourcen knapper werden.

Zunehmende staatliche Fragilität

Der Bericht »States of Fragility 2020« der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht in Covid‑19 einen systemischen Schock für fragile Staaten, der Risiken für sie verschärft, während ihre Kapazitäten zur Bewältigung dieser Risiken schrumpfen. Vielerorts hat die Pandemie wirtschaftliche Probleme verstärkt, die fragile Staaten schon zuvor geplagt hatten. Entwicklungsländer, die bereits mit Leistungsbilanzdefiziten, Abwertung ihrer Währung und steigender Auslandsverschuldung konfrontiert waren, geraten in zusätzliche Schwierigkeiten. Einbrüche bei der weltweiten Nachfrage nach Rohstoffen, aber auch im Tourismussektor treffen einige dieser Staaten schwer. Hinzu kommt, dass externe Quellen wie Rücküberweisungen versiegen und internationale Hilfsmaßnahmen sich auf sehr viele betroffene Staaten verteilen. In zahlreichen Entwicklungs- und Schwellenländern steigen die Preise für Güter des täglichen Bedarfs, Arbeitslosigkeit und sozioökonomische Ungleichheit nehmen zu. Bereits als fragil eingestufte Staaten sind besonders von den erwähnten Folgen betroffen, zumal sie in der Regel einen sehr hohen Anteil an Beschäftigten im informellen Sektor aufweisen.

Wenn sich Verteilungskonflikte zuspitzen, kommt es umso mehr auf die Steuerungsfähigkeit der Regierungen an. Doch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie verringern den ohnehin begrenzten Handlungsspielraum vieler Regierungen in fragilen Staaten. Zudem dürfte das Vertrauen in staatliche Institutionen in solchen Ländern sinken, in denen der Zugang zu sowieso schon mangelhafter medizinischer Versorgung und öffentlichen Dienstleistungen während der Pandemie sehr ungleich ist oder die Beschränkungen des öffentlichen Lebens mit »harter Hand« und unter Verletzung von Menschenrechten durchgesetzt wurden.

Teilweise haben nichtstaatliche Gewaltakteure in der Pandemie Hilfe und quasistaatliche Leistungen erbracht. So unterschiedliche Gruppierungen wie die Taliban in Afghanistan, Kartelle in Mexiko und Gangs in Südafrika haben Lebensmittel und Gesundheitsinformationen verteilt und mitunter Ausgangssperren durchgesetzt. Ob sie damit ihre Kontrolle und ihren Rückhalt in der Gesellschaft dauerhaft ausbauen können, ist offen. Doch im Wettstreit um Autorität und Legitimität drohen ohnehin schon schwache Staaten weiter an Boden zu verlieren.

Der Gefahr einer von Covid‑19 verstärkten Abwärtsspirale sind nicht nur Staaten ausgesetzt, die laut OECD bereits als extrem fragil gelten, etwa Afghanistan, Haiti oder die Demokratische Republik Kongo. Besorgniserregend ist die Situation gerade in Ländern, die noch nicht zu dieser Kategorie gezählt werden, wo die Folgen der Pandemie aber auf eine erodierende Sicherheitslage oder eine stark polarisierte politische Landschaft treffen. Ersteres ist beispielsweise in Mosambik, Letzteres in Simbabwe der Fall.

Die Pandemie als potentieller Treiber von Rivalitäten zwischen Groß- und Regionalmächten

Die Corona-Pandemie kann auch als zusätzlicher Treiber bestehender Konflikte zwischen Groß- und Regionalmächten wirken. Diese Konflikte bergen einerseits die Gefahr, in eine direkte militärische Konfrontation zu eskalieren. Andererseits verleiten sie die involvierten Mächte dazu, in laufende bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen oder innerhalb von Drittstaaten einzugreifen und so deren Lösung zu erschweren.

Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie sahen sich Groß- und Regionalmächte wie die USA und China, Indien und China, die Türkei und Russland sowie Iran und Saudi-Arabien in einem mehrdimensionalen Wettbewerb um Einfluss und Ressourcen. Solche Rivalitäten sind meist durch Nullsummendenken und Sicherheitsdilemmata gekennzeichnet. Die Pandemie ist dann Konflikttreiber, wenn ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen diese Länder unterschiedlich hart treffen und darüber hinaus zu Veränderungen in den internationalen Wertschöpfungsketten und Investitionsbeziehungen führen. Denn eine solche Entwicklung schürt die bereits vorhandenen Ängste vor einem relativen Machtverlust und schafft zugleich Anreize, die Auswirkungen der Pandemie zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Besonders deutlich wird dies in den Beziehungen zwischen den USA und China. Zum einen befinden sich Washington und Peking in einem Deutungskampf darüber, wer für den Ausbruch und die rasante Ausbreitung von Covid‑19 verantwortlich ist. Zum anderen hat die Pandemie die globale Gesundheitspolitik, in der die Rivalen bis 2020 entgegen aller sonstigen strategischen Konkurrenz kooperiert hatten, nun ebenso zum Schauplatz ihres Antagonismus gemacht.

Die Erwartung, dass China sich erheblich schneller von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholen könnte als die USA und andere westliche Länder,3 dürfte in Washington einen konfrontativen Kurs gegenüber Peking begünstigen.

Auch die weit zurückreichende Rivalität zwischen Indien und China, die Anfang Mai 2020 in gewaltsamen Grenzstreitigkeiten in der Kaschmir-Region kulminierte, wird durch die Pandemie eher befeuert. So sah die indische Regierung nach dem Ausbruch der Seuche die Chance, ausländische Investitionen, die in China getätigt werden sollen, ins eigene Land zu lenken – und wird von den USA ausdrücklich dazu ermutigt, »Wertschöpfungsketten von China ab[zu]werben«.4 Sowohl Indien als auch China versuchen zudem, durch Hilfslieferungen medizinischer Güter ihren internationalen Einfluss vor allem in Süd- und Südostasien auszuweiten.

Statt mehr Kooperation zu bewirken, wurde Corona nur ein weiterer Faktor im Kalkül machtpolitischer Interessen.