Piraterie im Golf von Guinea: Greift der Yaoundé-Prozess?

SWP-Studie 2019/S 05, 29.03.2019, 41 Seitendoi:10.18449/2019S05

ForschungsgebieteFregattenkapitän Wolf Kinzel ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten und Afrika.

Die Staatschefs der westafrikanischen Staaten haben 2013 beschlossen, gemeinsam für mehr maritime Sicherheit im Golf von Guinea zu sorgen. Damit haben sie den nach dem Tagungsort benannten Yaoundé-Prozess in die Wege geleitet. Seitdem hat sich das Risiko von Geiselnahmen auf Schiffen jedoch erhöht: 2018 entfielen von weltweit 83 entführten Besatzungsmitgliedern 78 Personen auf den Golf von Guinea. Dennoch kann der Yaoundé-Prozess auch Erfolge vorweisen, die auf den ersten Blick in der Statistik nicht erkennbar sind.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass diese Fortschritte zum großen Teil nur mit umfangreicher internationaler Hilfe erreicht worden sind und es auch Rückschläge gab. Da die Ursachen von Seeräuberei an Land liegen, ist die ausschließliche Konzentration auf das Seegebiet ein »Geburtsfehler« des Yaoundé-Prozesses. Mittelfristig müssen diese Ursachen bekämpft werden, wenn Piraterie wirksam zurückgedrängt werden soll.

Als Erstes muss die Zunahme an Geiselnahmen auf offener See gestoppt werden. Dazu benötigen die Marinen der westafrikanischen Staaten neben weiterer Ausbildung, Wartung und Logistik auch Schiffe. Das Hauptaugenmerk sollte auf Nigeria und Ghana liegen: Nigeria ist einerseits am stärksten von Sicherheitsvorfällen auf See betroffen, andererseits verfügt das Land, wie Ghana, über eine große Signalwirkung in der Region.

Die internationale Gemeinschaft sollte das klare Signal vermitteln, dass Erfolge und Engagement einer afrikanischen Initiative durch weitere Unterstützung belohnt werden. Dabei geht es nicht um die Entlassung der afrikanischen Staaten aus der Verantwortung für ihre eigene Sicherheit – im Gegenteil: Die Anrainerstaaten müssen ihre gemeinsamen Anstrengungen fortsetzen. Dafür bietet der Yaoundé-Prozess den richtigen Rahmen.

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung und Empfehlungen

2.1 »Seeräuberei« und »bewaffneter Raubüberfall auf See«

2.2 Entstehung und bisheriger Verlauf des Yaoundé-Prozesses

2.3 Vergleich zum Horn von Afrika

2.4 Statistik zur maritimen Sicherheit

3 Hintergründe der Piraterie am Golf von Guinea

3.1 Staatliche Fragilität als Determinante von Piraterie

3.2 Illegale Fischerei, Schmuggel, Organisierte Kriminalität, Terrorismus

3.3 Ethnische und religiöse Konflikte in Nigeria

3.4 Umweltverschmutzung im Nigerdelta

4 Analyse der Sicherheitsvorfälle gegen Schiffe

5 Lösungsansätze und ihre Grenzen

5.1 Die Sicherheitsarchitektur im Rahmen des Yaoundé-Prozesses

5.2 Maritime Sicherheit auf der Ebene der Afrikanischen Union

5.3 Maritime Kapazitäten westafrikanischer Staaten

5.4 Maritime Sicherheit in Nigeria

5.6 Fähigkeitslücken im Bereich Organisation

5.7 Fähigkeitslücken beim Material und Personal

6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

6.1 Unterstützung auf bilateraler Ebene

6.2 Unterstützung auf regionaler Ebene

Problemstellung und Empfehlungen

Im Juni 2013 beschlossen die Staatschefs der westafrikanischen Staaten, gemeinsam und koordiniert über 25 Länder und mehrere Regionen hinweg die maritime Sicherheit im Golf von Guinea zu verbessern. Der mittlerweile bald sechs Jahre andauernde, nach dem Tagungsort benannte Yaoundé-Prozess hat die Unsicherheit im Golf von Guinea indes nicht signifikant verringern können. Im Gegenteil: Laut Untersuchungen der International Maritime Organization (IMO) hat sich das Gewaltpotential bei Überfällen auf Schiffe erhöht und das Risiko einer Geiselnahme ist gestiegen. Dieser Trend hat sich 2018 im Golf von Guinea fortgesetzt: Im vergangenen Jahr entfielen von weltweit 83 entführten Besatzungsmitgliedern 78 Personen auf das Seegebiet Golf von Guinea (vgl. das Kapitel »Statistik zur maritimen Sicherheit«, S. 12).

Im Fokus der vorliegenden Studie steht die Umsetzung der von den Golf-Anrainerstaaten vereinbarten Maßnahmen und Strukturen sowie die Frage, warum diese (noch) nicht zum Erfolg geführt haben. Dabei werden Stärken und Schwächen der bisherigen Entwicklung sowie der mögliche weitere Weg zur Implementierung der Afrikanischen Maritimen Strategie 2050 (AIM) aufgezeigt. Abschließend wird erörtert, wie und wo die Umsetzung mit deutscher oder internationaler Unterstützung zu beschleunigen oder effektiver zu gestalten wäre.

Der Yaoundé-Prozess kann durchaus auch Erfolge vorweisen, die auf den ersten Blick in der Statistik nicht sichtbar sind. So hat sich die Zusammenarbeit zwischen benachbarten Küstenländern zum Positiven verändert. Zum Beispiel werden Marineschiffe anderer Staaten zu Hilfe gerufen, um im eigenen Hoheitsgewässer gegen Piraten vorzugehen. Notrufe von überfallenen Schiffen verhallen nicht ungehört, sondern führen zum Eingreifen der Sicherheitskräfte. Zumindest einige von ihnen sind in der Bekämpfung von Piraten ausgebildet. Die materielle und personelle Einsatzfähigkeit der Marinen konnte teilweise verbessert werden, die Gerichtsbarkeiten der Küstenländer befassen sich immerhin mit dem Problem Piraterie.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass diese Fortschritte zum großen Teil nur mit umfangreicher internationaler Hilfe erreicht worden sind und es auch eine Reihe von Rückschlägen gab. Der Prozess an sich ist noch nicht so stabil und vorangeschritten, als dass er unumkehrbar ist. Die politische Bereitschaft der jeweiligen Regierungen, jenseits von Lippenbekenntnissen Verantwortung für das Problem Piraterie zu übernehmen, ist noch nicht ausreichend. Jedoch fördert die langjährige (finanzielle) Unterstützung durch internationale Geber Ausgabendisziplin und Transparenz, denn sichtbare Fortentwicklung, Verstetigung und Dauerhaftigkeit sind Voraussetzung für weiteres externes Engagement. Die zu verzeichnenden Fortschritte sind klein, mühsam erarbeitet, setzen nur langsam ein und fordern den Befürwortern ein hohes Maß an Frustrationstoleranz ab: Bereits erzielte Ausbildungserfolge konnten im Folgejahr häufig nicht wiederholt werden. Technisches Gerät ist innerhalb kürzester Zeit nicht mehr einsetzbar. Scheinbare Kleinigkeiten wie die mangelnde Treibstoffversorgung für Notstromaggregate legen ganze Systeme lahm. – Indessen ist diese Initiative nicht einmal sechs Jahre alt; gemessen an der Aufgabe und der Größe und Fragilität der Region ist das eine vergleichsweise kurze Zeitspanne.

Die Ursachen von Piraterie liegen an Land, demzufolge kann das Problem nicht allein auf See gelöst werden. Die ausschließliche Konzentration auf das Seegebiet ist sozusagen der »Geburtsfehler« des Yaoundé-Prozesses. Eine übergreifende Strategie zur Bekämpfung von Piraterie, die die Verbesserung von Staatlichkeit, gute Regierungsführung, politische Teilhabe der Bevölkerung etc. mit einbezieht, hätte diese afrikanische Initiative allerdings überfordert; sie ist auch so an ihrer Belastungsgrenze. Perspektivisch müssen diese Aspekte aber berücksichtigt werden, um die Ursachen von Piraterie wirksam anzugehen.

Der Schwerpunkt maritimer Unsicherheit im Golf von Guinea liegt in Nigeria und den vorgelagerten Seegebieten. Maßnahmen zur Piraterie-Bekämpfung außerhalb dieses Gebiets versprechen vielleicht eine leichtere Umsetzbarkeit, das Kernproblem selbst lässt sich nur zusammen mit dem zugegebenermaßen schwierigen Partner Nigeria bewältigen. Hier gilt es gerade von deutscher Seite, die Zusammenarbeit mit der nigerianischen Marine mittels vieler kleiner Maßnahmen zu intensivieren und dauerhaft aufrechtzuerhalten. Dazu gehören zum Beispiel die Fortsetzung der technischen (MTU-Schiffsmotoren) und militärischen Ausbildung (Maritime Interdiction Operations, MIO) wie auch ein erneutes Engagement an der Marineschule in Sapele im Nigerdelta, die bereits in den 1980er-Jahren mit deutscher Hilfe entstanden ist. International gesehen, sollte eine regelmäßige Teilnahme Deutschlands an der jährlich stattfindenden Übung »Obangame Express« (OE) angestrebt werden. Mittel- bis langfristig müssen gemeinsam mit der nigerianischen Marine Lösungswege gefunden werden, wie der eklatante Mangel an Hochsee-Patrouillenbooten (Offshore Patrol Vessel, OPV) behoben werden kann, da nur die Präsenz der nigerianischen Marine den Zustand des rechtsfreien Raumes in der Küstenregion beenden kann. Diese Boote sollten nach Möglichkeit nicht ausgesonderte Einheiten westlicher Marinen sein, um alle damit einhergehenden Probleme hinsichtlich Wartung, Logistik und technischem Klarstand (Betriebsbereitschaft) zu vermeiden.

Doch auch das in Accra, Ghana, beheimatete Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC), das ebenfalls mit wesentlicher deutscher Unterstützung errichtet wurde, kann mehr als bisher in den Yaoundé-Prozess eingebunden werden. Ein personeller Aufwuchs mit Hilfe maritimer Experten, die am KAIPTC bestehende oder auch neue Lehrgänge anbieten, könnte die Weiterentwicklung des Yaoundé-Prozesses begleiten und die regionale Zusammenarbeit im maritimen Umfeld voranbringen.

Eine weitere Möglichkeit wäre, in Nigeria ein gemeinsames Meldezentrum aufzubauen, wo Sicherheitsvorfälle und Umweltverschmutzungen durch Öl registriert und wo die Sicherheitskräfte, die Umweltbehörden, die Industrie und die Gemeinden koordiniert werden. Darüber hinaus wäre die Erweiterung der am Yaoundé-Prozess beteiligten Staaten in Richtung südliches Afrika unter Kooperation mit der dortigen Regionalorganisation eine Option für die Zukunft.

Der Yaoundé-Prozess ist in seiner Art eine Premiere in Afrika: Die länderübergreifende Befassung mit einem maritimen Problem unter Beachtung der jeweiligen staatlichen Souveränität verdient Anerkennung. Allerdings greifen die bisherigen Maßnahmen noch nicht mit der erwünschten Effizienz.

Relevanz und Verortung

Inhaltlich schließt diese Studie an die SWP-Studie »Piraterie und maritime Sicherheit« aus dem Jahr 2010 an.1 Während, weltweit betrachtet, die Piraterie zurückgedrängt werden konnte – besonders an den Brennpunkten Malaysia und Horn von Afrika –, gelang dies im Golf von Guinea nicht. Deshalb legt die vorliegende Studie den Fokus auf dieses Seegebiet. Insbesondere die Gewässer vor Nigeria sind die inzwischen mit am stärksten betroffene Region der Welt.2 Dabei reicht die Bandbreite der Piraterie-Vorfälle von zahlreichen kleineren Überfällen auf Schiffe, die in Häfen wie Lagos festgemacht haben, oder auf Schiffe, die unmittelbar davor auf Reede liegen, bis hin zu »echten« Fällen von Seeräuberei mit schwer bewaffneten Tätern, viele Kilometer vor der Küste. Demgegenüber hat sich die Lage am Horn von Afrika weitestgehend normalisiert.

Dass sich die Situation auch im Golf von Guinea ändert, liegt im Interesse Deutschlands: »Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrienation Deutschland hängt maßgeblich von der freien Zugänglichkeit und der Sicherheit der Seewege ab. Deutschland verfügt global über die höchste Anzahl an Containerschiffen und stellt damit weltweit eine der größten Handelsflotten.«3 Der Blick der Bundesrepublik nach Afrika reduziert sich nicht nur auf die sogenannte Flüchtlingskrise: »In Afrika engagiert sich Deutschland bei der Stärkung der eigenen Fähigkeiten auf dem Kontinent, selbst mehr Verantwortung für die Vorbeugung und Lösung von Krisen und Konflikten zu übernehmen. Die Förderung von Stabilität und Prosperität unseres Nachbarkontinents ist eine Zukunftsinvestition und liegt im ureigenen Interesse Europas.«4 Unter diesem Blickwinkel ist der Yaoundé-Prozess aus deutscher Sicht von Interesse, weil er die afrikanischen Bemühungen im Kampf gegen die Piraterie im Golf von Guinea bündelt. Deutsche Sicherheitspolitik ist in erster Linie auch Präventionspolitik. Deutschland als eine der führenden Exportnationen ist ganz besonders abhängig von weltweit freien und sicheren Handelswegen.5 Der Anteil Afrikas am deutschen Außenhandel war 2014 mit etwa 2,2 Prozent der Importe und 2 Prozent der Exporte auf den ersten Blick vergleichsweise gering. Allerdings hatte der ganze amerikanische Kontinent im selben Jahr auch »nur« 8 Prozent Anteil am deutschen Import und 12 Prozent am deutschen Export – und diese Anteile sind der deutschen Wirtschaft ausgesprochen wichtig.6 Etwa 85 Prozent aller deutschen Exporte Richtung Afrika gehen in die Länder Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Südafrika und Nigeria.7 Auf dem Weg zu den beiden letztgenannten Ländern passieren die Schiffe den Golf von Guinea.

Diese Studie befasst sich schwerpunktmäßig mit den Gründen für maritime Unsicherheit im Golf von Guinea – mit staatlicher Fragilität als Determinante und mit illegaler Fischerei, Schmuggel, Organisierter Kriminalität (OK), Terrorismus, ethnischen und religiösen Konflikten sowie Umweltverschmutzung als Kodeterminanten – und mit Erfolg versprechenden Unterstützungsmaßnahmen, und zwar auf bilateraler, regionaler und internationaler Ebene. Zuvor folgen eine Begriffsklärung, eine historische und geographische Einordnung des Yaoundé-Prozesses sowie ein statistischer Überblick über maritime Sicherheit.

»Seeräuberei« und »bewaffneter Raubüberfall auf See«

Umgangssprachlich wird häufig der Begriff »Piraterie« verwendet. Das Seerechtsübereinkommen (SRÜ) der Vereinten Nationen (VN) jedoch spricht von »Seeräuberei« und definiert diese als »jede rechtswidrige Gewalttat oder Freiheitsberaubung oder jede Plünderung, welche die Besatzung oder die Fahrgäste eines privaten Schiffes […] zu privaten Zwecken begehen«.8 Diese Tat muss »auf Hoher See9 gegen ein anderes Schiff oder […] gegen Personen oder Vermögenswerte an Bord dieses Schiffes« gerichtet sein.10 Der Begriff »Seeräuberei« (englisch »piracy«) beschränkt sich, vereinfacht ausgedrückt, auf Seegebiete außerhalb der jeweiligen Hoheitsgewässer und bezieht sich nur auf private, nicht aber auf staatliche Akteure. Gerade an der Westküste Afrikas finden jedoch viele Überfälle im Bereich von Häfen, vor Reede liegend oder innerhalb der Hoheitsgewässer statt und werden daher nicht von Artikel 105 des SRÜ erfasst.11 Auch ist nicht zweifelsfrei klar, ob nicht teilweise staatliche Akteure zumindest beteiligt sind oder als Anstifter agieren. Alle diese Fälle gehören streng genommen in die Kategorie »bewaffneter Raubüberfall auf See«, oftmals mangels Bewaffnung der Täter (häufig Kleinkriminelle) in Häfen nicht einmal in die Rubrik »bewaffnet«. Im Gegensatz dazu sind Überfälle wie die Verschleppung von Besatzungsangehörigen zur Erpressung von Lösegeld oder der Diebstahl der Ladung (zum Beispiel das Abpumpen von Rohöl auf andere Schiffe) für die Besatzungen sehr viel bedrohlicher. Auch sie fallen jedoch, so sie sich innerhalb der Hoheitsgewässer ereignen, nicht unter »Seeräuberei«.

In der vorliegenden Studie werden alle diese Vorfälle, soweit nicht explizit anders kenntlich gemacht, unter dem allgemeinen Begriff »Piraterie« zusammengefasst.

Entstehung und bisheriger Verlauf des Yaoundé-Prozesses

Mit der ersten Konferenz der Staatschefs der westafrikanischen Küstenanrainerstaaten, die alle bereits dem SRÜ beigetreten waren,12 wurde vom 24. bis 25. Juni 2013 in Kamerun offiziell der Startpunkt einer gemeinsamen afrikanischen Initiative gesetzt.13 Karte 1 (S. 10) zeigt die am Yaoundé-Prozess beteiligten Staaten, die sich aus den Mitgliedsländern der beiden (Sub‑)Regionalorganisationen Economic Community of West African States (ECOWAS) und Economic Community of Central African States (ECCAS) zusammensetzen. Durch die Beteiligung von ECOWAS und ECCAS haben sich selbst Länder ohne Zugang zum Meer der Initiative angeschlossen.

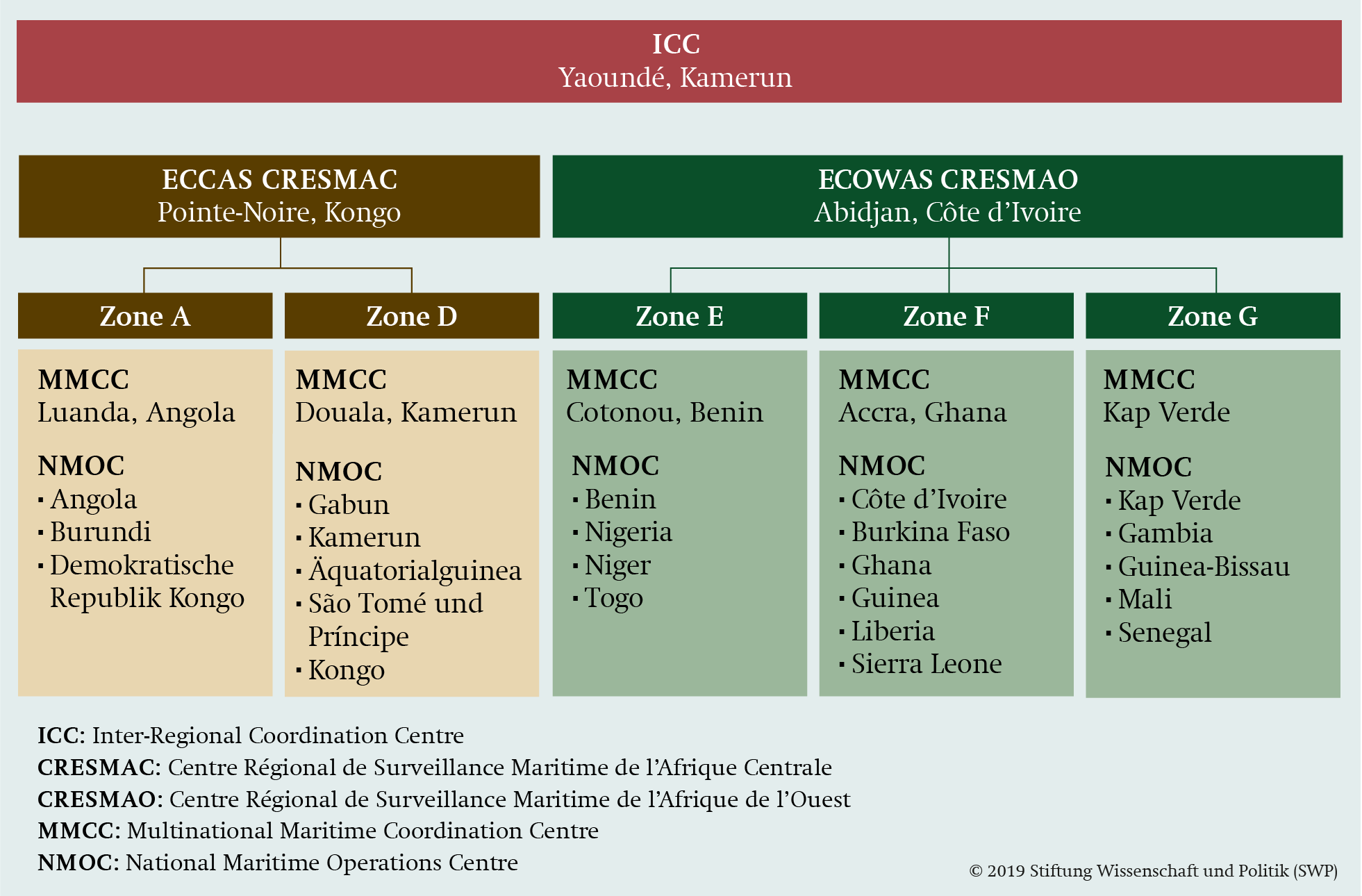

In der weiteren Analyse wird das ganze Seegebiet vor den am Yaoundé-Prozess beteiligten Ländern als Golf von Guinea bezeichnet, mit der nördlichen Begrenzung durch die Kapverdischen Inseln und der südlichen Begrenzung durch Angola. Da sich mit Abstand die meisten Sicherheitsvorfälle vor der Küste Nigerias zutragen, beschränkt sich die Studie im Wesentlichen auf die komplette Zone »E« und den daran angrenzenden östlichen Teil der Zone »F«.

In Yaoundé unterzeichneten die Mitgliedstaaten der ECOWAS, der ECCAS und der Gulf of Guinea Commission (GGC)14 ein Memorandum of Understanding (MoU), um miteinander und koordiniert die maritime Sicherheit im Golf von Guinea zu erhöhen.15 Dazu sollen gemeinsame Aktivitäten abgestimmt und implementiert, Informationen und Erfahrungen ausgetauscht, die Kontrollmechanismen im Bereich maritimer Sicherheit und Gesetze zur Bekämpfung von Piraterie und illegaler Aktivitäten auf See homogenisiert werden. Das MoU ist eine noch vergleichsweise allgemein gehaltene Absichtserklärung, während der am selben Tag unterschriebene Verhaltenskodex (Code of Conduct) schon recht spezifisch die weitere Vorgehensweise beinhaltet.16

Im Verhaltenskodex ist vereinbart worden, gemeinsam und über die Grenzen hinweg gegen kriminelle Machenschaften auf See vorzugehen, um den Handel, die Hafensicherheit und die Sicherheit des Schiffsverkehrs und der Umwelt zu gewährleisten und sich gegenseitig auszutauschen und zu informieren. Zusätzlich wurde festgelegt, die nationalen Gesetzgebungen und Strafverfolgungen entsprechend anzupassen. Ausdrücklich mit eingeschlossen wurden Umweltvergehen und die Bekämpfung illegaler Fischerei. Selbst der Einsatz von Schiffen anderer Nationen in eigenen Gewässern zwecks Strafverfolgung wurde geregelt. Ferner ist man übereingekommen, das Automated Identification System (AIS)17 flächendeckend zu nutzen und die Zusammenarbeit mit der International Criminal Police Organisation (ICPO-INTERPOL) zu intensivieren. Schließlich wurden die technische Kooperation, ein gemeinsames Informationsmanagement, eine einheitliche Datenerhebung sowie der Aufbau von Trainingskapazitäten beschlossen. Bei all diesen Maßnahmen wird die Souveränität der beteiligten Staaten ausdrücklich beibehalten.

Alle Maßnahmen sollen zusammen geplant werden, nicht zuletzt durch ein jährliches Treffen der Führungskräfte auf Ebene der Regionalorganisationen. Damit ist nicht nur der Grundstein gelegt, sondern auch der Rahmen geschaffen worden für ein gemeinsames Vorgehen im Kampf für mehr maritime Sicherheit im Golf von Guinea. Das MoU bestimmt zusätzlich die Schaffung eines Inter-Regional Coordination Centres (ICC). Dessen Aufbau und Aufgaben werden in einem Zusatzprotokoll zum MoU geregelt, das ein Jahr später, im Juni 2014, unterzeichnet worden ist (siehe Kapitel »Die Sicherheitsarchitektur im Rahmen des Yaoundé-Prozesses«, S. 25).

In einem Statement des Präsidenten des VN-Sicherheitsrates wurde im August 2013 das Ergebnis des ersten Yaoundé-Gipfels gewürdigt.18 Im April 2016 erkannte der Präsident des VN-Sicherheitsrates in einem weiteren Statement die bisherigen Bemühungen an und forderte die beteiligten Parteien auf fortzufahren.19 Die Verknüpfung von Piraterie und Organisierter Kriminalität und eine mögliche Verbindung mit Terrorgruppen und ‑organisationen in Westafrika wurden ebenfalls thematisiert.

Vergleich zum Horn von Afrika

Am Horn von Afrika konnte die Piraterie innerhalb weniger Monate weitestgehend unterbunden werden. Die dortige European Union Naval Force Atalanta (EU NAVFOR) basiert auf dem VN-Mandat 1816 vom 2. Juni 2008. Erstmalig wurden hier alle seefahrenden Nationen dazu aufgerufen, Seeräuberei zu bekämpfen – auch in den Hoheitsgewässern Somalias.20 Im Gegensatz zur Situation im Golf von Guinea hat sich die internationale Gemeinschaft des Problems angenommen, da es sich um eine der meistbefahrenen und dadurch wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt handelt. Alle Schiffe, die vom Suezkanal kommen oder dorthin fahren, müssen durch die Meerenge Bab al-Mandab zwischen Djibouti und Jemen. Zum Schutz wurden hier Handelsschiffe in Konvois zusammengefasst und von einer Reihe von Kriegsschiffen nichtafrikanischer Marinen bis weit vor die Küste Somalias geleitet. Zusätzlich wurde das Gebiet mit Luftfahrzeugen (Seefernaufklärern und seegestützten Hubschraubern) abgesichert, um im Falle eines Angriffs schnell reagieren zu können. Afrikanische Staaten sind nicht beteiligt und Somalia hat keine eigenen Sicherheitskräfte, die nationales oder Völkerrecht vor der eigenen Küste durchsetzen könnten. In Somalia ist die Sicherheitslage an Land extrem schwierig, was eine der Ursachen für Piraterie ist. Gleichzeitig ist dadurch deren Ursachenbekämpfung durch internationales Engagement nur sehr eingeschränkt möglich. Dennoch wird auch hier versucht das Problem Piraterie anzugehen, das durch die militärische Präsenz auf See nur weitestgehend unterdrückt, nicht aber gelöst werden kann.

Im Vergleich dazu geht der Schiffsverkehr an der westafrikanischen Küste nicht so gebündelt vonstatten. Ein Teil der Schiffe kommt aus Übersee und fährt gezielt bestimmte Häfen an. Die meisten Schiffsbewegungen finden zwischen den Anrainerstaaten statt oder, wie zum Beispiel Versorger für Bohrinseln oder Fischer, nur direkt vor der Küste. Anders als am Horn von Afrika verläuft der Seeverkehr nicht in gruppierter Form durch eine Meerenge, sondern ist breit disloziert, für eine Überwachung stehen nur äußerst wenige Schiffseinheiten zur Verfügung, Luftaufklärung ist faktisch nicht vorhanden. Die Handelsschiffe können nicht in Konvois zusammengefasst werden wie vor der Küste Somalias und die Küstenlinie von Dakar, Senegal, bis Luanda, Angola, ist über 4500 km lang. Die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, neben EU NAVFOR eine weitere Mission im Golf von Guinea zu eröffnen, ist gering, ein militärischer Abstützpunkt wie in Djibouti (Camp Lemonnier) ist entlang der westafrikanischen Küste nicht vorhanden. So wie Gemeinsamkeiten zwischen den Regionen erkennbar sind, gibt es auch große Unterschiede. Daher muss für jede Region ein eigener Lösungsansatz gefunden werden, ein Denken in Blaupausen hilft nur begrenzt weiter.

Statistik zur maritimen Sicherheit

Im Jahr 2017 gab es laut dem Jahresbericht des Internationalen Schifffahrtsbüros (International Maritime Bureau, IMB) insgesamt 180 Vorfälle von Seeräuberei oder bewaffnetem Raubüberfall auf See weltweit.21 Das war der niedrigste Stand seit 1995.22 Von den 180 Vorfällen fanden 45 im Golf von Guinea statt, davon 33 im Seegebiet vor Nigeria.23 2018 stieg die Anzahl der weltweiten Überfälle wieder an, auf insgesamt 201. Dabei fällt die enorme Steigerung im Golf von Guinea auf (von 45 auf 82). Doch diesmal geht das nicht allein auf das Seegebiet vor Nigeria zurück (von 33 auf 48), sondern gleichermaßen auf die Verdreifachung im restlichen Seegebiet (von 12 auf 34)24 (vgl. Tabelle 1).

Betrachtet man nur Fälle von Entführungen von Besatzungsmitgliedern, ist nicht nur der stetige Anstieg in den letzten sechs Jahren beachtlich, sondern auch, dass der Großteil der weltweiten Entführungsfälle im Golf von Guinea zu verzeichnen ist (vgl. Tabelle 2).

Die Angreifer sind meist gut bewaffnet und gewaltbereit. Die Angriffe – die Fälle von »Seeräuberei« und von »bewaffnetem Raubüberfall auf See« einschließen – ereignen sich zumeist vor Nigeria in dem Seegebiet, das dem Nigerdelta und Port Harcourt vorgelagert ist, mit bis zu 300 km Abstand zur Küste.

2018 setzte sich der ansteigende Trend fort. Erschwerend kommt hinzu, dass das IMB von einer hohen Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle ausgeht.25 Die Problematik der Datenerhebung zum Thema Piraterie und Raubüberfälle gegen Schiffe und hier besonders im Golf von Guinea26 ist nicht Bestandteil der vorliegenden Studie. Es bleibt aber festzuhalten, dass, weltweit betrachtet, die Zahlen zu Vorfällen dieser Art zurückgehen, während sie im Golf von Guinea entgegen dem Trend unverändert hoch sind oder im Falle von Geiselnahmen sogar steigen. Bemerkenswert ist allerdings der gleichzeitige Hinweis im Bericht 2018 auf die gute Zusammenarbeit mit den westafrikanischen, insbesondere den nigerianischen, Behörden.27 Das war in den Jahren zuvor in dieser Form nicht im Bericht zu lesen.

a ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships, Report for the Period 1 January–31 December 2013, London, Januar 2014, b ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships, Report for the Period 1 January–31 December 2018, London, Januar 2019,

a ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships, Report for the Period 1 January–31 December 2013, London, Januar 2014, b ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships, Report for the Period 1 January–31 December 2014, London, Januar 2015, c ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships, Report for the Period 1 January–31 December 2015, London, Januar 2016, d ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships, Report for the Period 1 January–31 December 2016, London, Januar 2017, e ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships [wie Fn. 21], Table 9, S. 12. f ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships [wie Fn. 24], Table 9, S. 12. |

Hintergründe der Piraterie am Golf von Guinea

Staatliche Fragilität als Determinante von Piraterie

Als einer der Hauptgründe für Piraterie gilt die Verfasstheit von Staatlichkeit in der betroffenen Küstenregion bzw. die damit verbundene Fragilität der Region, die in Westafrika stark ausgeprägt ist: Gemäß dem »Fragile States Index 2018« gehören die Demokratische Republik Kongo und die Zentralafrikanische Republik in die höchste Kategorie »Very high Alert«, Guinea und der Tschad in die zweithöchste Kategorie »High Alert« und die Staaten Burundi, Guinea-Bissau, Côte d’Ivoire, Liberia, Kamerun, Republik Kongo, Mali, Niger und Nigeria in die dritthöchste Kategorie »Alert«.28 Auch aufgrund der schwierigen topographischen Gegebenheiten kann besonders für das Nigerdelta von einer weitestgehenden Abwesenheit jeglicher Staatlichkeit gesprochen werden. Allenfalls in einigen wenigen Städten gibt es Sicherheitskräfte, Polizei oder staatliche Einrichtungen, einzelne Kasernenanlagen liegen wie kleine Festungen inmitten der schwer zugänglichen Gegend. In der Fläche gibt es so gut wie keine staatlichen Schulen oder medizinische Grundversorgung, selbst zur Erstellung eines Personalausweises müssen die Menschen die nächste Stadt aufsuchen. Die starke Umweltverschmutzung lässt die traditionelle Lebensweise als Fischer kaum noch zu, ohne dass es eine wirkliche Alternative dazu gibt.29 Weit verbreitete Jugendarbeitslosigkeit bei gleichzeitiger Perspektivlosigkeit ergibt ein hohes Konfliktpotenzial. Dabei ist grundsätzlich seemännische Kompetenz vorhanden und damit der Nährboden für Piraterie.30 In den Augen großer Teile der Bevölkerung kommt der Staat seinen Verpflichtungen ihr gegenüber nicht nach, andererseits finanziert er sich weitestgehend durch die Öleinnahmen aus dem Nigerdelta. Aufgrund der grassierenden Korruption wird ein hoher Anteil dieser Gewinne zweckentfremdet und fließt statt in den Staatshaushalt in private Taschen.31 Aus Sicht weiter Teile der Bevölkerung des Nigerdeltas sind die Mitglieder von Regierung, Sicherheitskräften und Wirtschaft schlichtweg eine Gruppe von Verbrechern, die sich, oberflächlich gedeckt durch rechtsstaatliche und demokratische Strukturen, den großen Reichtum aus der Ölförderung in die eigene Tasche wirtschaftet.32

Auf den Punkt gebracht: Perspektivlosigkeit, fehlende Konsequenzen durch mangelhafte Strafverfolgung, Korruption und damit durchaus nachvollziehbares fehlendes Vertrauen in staatliche Akteure bilden »beste Bedingungen« für Piraterie. »Die Westküste Afrikas – die Gewässer vor Nigeria – ist weiterhin ein Hochrisikogebiet für Gewaltangriffe und bewaffneten Raub, und das, obwohl viele Vorfälle vermutlich noch nicht einmal gemeldet werden.«33 Ein Teil der staatlichen Fragilität spiegelt sich in den Sicherheitskräften wider. Doch warum bekommen die Sicherheitskräfte am Golf von Guinea und hier besonders in Nigeria die Sicherheitslage nicht in den Griff?

Das Militär wird schwach gehalten, damit es der politischen Führung nicht gefährlich wird. Dafür werden der militärischen Führung Privilegien eingeräumt.

Am Beispiel Nigerias kann die Problematik gut aufgezeigt werden: Einerseits wird das Militär gebraucht, um den unterschiedlichsten sicherheitspolitischen Herausforderungen im Land zu begegnen, denen meist eine höhere Priorität eingeräumt wird als der Bekämpfung der Piraterie.34 Andererseits darf es nicht zu mächtig werden, um nicht zu einer Bedrohung (Putschgefahr) und einer eigenen Macht im Staate zu werden.35 Vereinfacht gesagt, wird die militärische Führungsebene durch eine Reihe von Privilegien und Begünstigungen fürstlich entlohnt und damit ruhiggestellt, demgegenüber wird das Militär insgesamt personell und materiell nicht ausreichend ausgestattet. Korruption ist damit ein systemisches Problem.36 Neben den militärischen Teilstreitkräften Heer, Luftwaffe und Marine gibt es auch noch die Polizei,37 die Präsidentengarde, Geheimdienste38 und andere Organe, die sich teilweise gegenseitig überwachen und ihre eigentliche Aufgabe – am Beispiel der Polizei die Aufrechterhaltung der Ordnung – nicht wirklich erfüllen.

Die Marine ist die kleinste der drei Teilstreitkräfte und damit besonders schlecht ausgestattet.39 Da sie für die Sicherheit entlang der Küste zuständig ist, hat das negative Auswirkungen auf die Sicherheit im Golf von Guinea und in den Sumpfgebieten an der Küste. Schon seit den 1960er-Jahren gibt es zwischen der Regierung und verschiedenen bewaffneten Gruppen40 gewaltsame Auseinandersetzungen in der Deltaregion.41 Diese sogenannten Rebellen, die seit Jahrzehnten und in wechselnden Gruppierungen eine stärkere Beteiligung an den Gewinnen aus der Ölförderung einfordern, haben mit ihren Anschlägen auf die Ölindustrie 2015 die Regierung an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs gebracht, da die Erlöse aus der Ölförderung den weitaus größten Teil der Regierungseinnahmen ausmachen. Folgerichtig hat die Regierung mehr finanzielle Mittel für die Marine bereitgestellt, die die Hauptlast im Kampf gegen die Rebellen zu tragen hat.42

Allerdings führten diese verbesserten Fähigkeiten auch dazu, dass Marine-Spezialkräfte zeitweise im Kampf gegen Boko Haram im Nordosten des Landes eingesetzt wurden, als Boko Haram übermächtig zu werden drohte. Aufgrund mangelnder Abstimmung und eines bestenfalls lückenhaften Lagebildes kam es in der Folge zu mehr Schussverletzungen durch eigene Truppen (Friendly Fire) als durch Boko-Haram-Kämpfer.43

Dieselben Marine-Spezialkräfte fielen im Anschluss bei einer Boarding Operation während der Übung »Obangame Express 2015« auf einem Schiff durch unverhältnismäßige Eskalation auf.44 Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung: Sicherheitskräfte müssen auf die jeweilige Aufgabe vorbereitet und dafür ausgebildet sein. Der verbreitete Grundsatz »train as you fight« gilt auch hier. Weder kann eine kurz vorher bunt zusammengewürfelte Truppe die gewünschten Resultate erzielen,45 noch kann eine gut eingespielte Truppe automatisch alle verschiedenen Einsatzszenarien bedienen. Kontinuität in der Vorbereitung ist alleroberstes Gebot. Darüber hinaus kann man effiziente und handlungssichere Einsatzkräfte nur gewinnen, wenn man die geforderten Fähigkeiten über Jahre hinweg ständig gemeinsam trainiert.

Illegale Fischerei, Schmuggel, Organisierte Kriminalität, Terrorismus

Piraterie ist nicht nur die Folge mangelhafter Staatlichkeit und weit verbreiteter Perspektivlosigkeit. Die nachfolgend beschriebenen Probleme wirken als Kodeterminanten, die den Konflikt verschärfen.

Westafrikas Küstenstaaten verlieren jährlich bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar durch illegale Fischerei (illegal, undokumentiert, unreguliert, IUU).46 Dabei muss gerade an der nördlichen Westküste Afrikas von einer engen Verknüpfung von (illegaler und legaler) Fischerei, Menschenhandel und Drogenschmuggel mit Hilfe der unterschiedlichsten Fischereifahrzeuge ausgegangen werden.

In einer Studie über IUU-Fischerei in Subsahara-Afrika stellte die Marine Resources Assessment Group Ltd (MRAG) fest, dass etwa ein Fünftel des gefangenen Fisches illegal erbeutet wird.47 Dabei findet man alle Formen illegaler Fischerei: Fischen ohne jegliche Lizenz; Fischen unter Angabe falscher Daten, besonders in Bezug auf Größe des Schiffes und Umfang des Fanges; Fischen mit nicht zugelassenen Hilfsmitteln; Fischen in nicht zugelassenen Gebieten sowie Fischen mit Lizenzen, die zwar von offizieller Seite ausgegeben werden, deren Gebühren aber weder in den Staatshaushalt fließen noch den gültigen Regularien entsprechen. Das ist nicht nur ein monetäres Problem wegen fehlender Zahlungen an die jeweiligen Länder, sondern wächst sich bereits sichtbar zu einem Problem der örtlichen Versorgung an den Küsten aus. Die größtenteils mit kleinen Booten ausgestatteten örtlichen Fischer bringen zunehmend weniger und immer kleinere Fische nach Hause. Steigende Bevölkerungszahlen steigern andererseits die Nachfrage. Die Ware Fisch wird teurer, die Auswirkungen auf die Nahrungsmittelversorgung sind schon heute in vielen Küstenregionen bedrohlich.

Am Beispiel Nigeria lässt sich die direkte Verbindung von Terrorismus und Organisierter Kriminalität (hier: Drogenschmuggel) aufzeigen. Boko Haram stellt Drogenschmugglern die eigenen Versorgungswege zur Verfügung und finanziert sich dadurch zumindest in Teilen.48 Obwohl Drogenschmuggler Terrorgruppen meist eher als Unsicherheitsfaktor wahrnehmen,49 profitieren sie in diesem Fall von der schlechten Sicherheitslage und nutzen die von Boko Haram geschützten Versorgungswege an Land. Auf See erhöhen diese Drogentransporte die maritime Unsicherheit. Beim Drogenschmuggel handelt es sich um ein flexibles System, dessen Interessengruppen sich stets aufs Neue zusammenfinden.50 Sie können aus Drogenschmugglern, Terroristen und / oder Piraten bestehen – aber auch Politiker und Sicherheitskräfte können involviert sein, zum Beispiel indem sie Bestechungsgelder annehmen. Allen Beteiligten ist gemein, dass sie am Drogenschmuggel verdienen.

Es ist schwer vorstellbar, dass der Schmuggel und andere Straftaten an der Küste und in den Sümpfen Nigerias ohne jegliche Beteiligung der dortigen Sicherheitskräfte stattfinden. Die Marineführung versucht, diese Verflechtung durch jährliche Personalwechsel bis zur untersten Ebene zu unterbinden. Das hat jedoch einen Preis: Die Streitkräfte finden sich im schwierigen Terrain in den Sümpfen kaum zurecht und können wenig Handlungssicherheit entwickeln.51 Zudem wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Einheimischen erschwert, da der Aufbau von persönlichen Beziehungen und damit Vertrauen zwischen örtlichen Würdenträgern und Kommandeuren militärischer Einheiten Zeit benötigt.

Ethnische und religiöse Konflikte in Nigeria

Die Sicherheitskräfte Nigerias stehen vor Herausforderungen, die weit über ihre Kapazitäten hinausgehen: Nicht nur der Kampf gegen die Terrorgruppe Boko Haram und die damit einhergehende Hungersnot im Nordosten des Landes gehören dazu, sondern auch die seit vielen Jahren andauernden blutigen Kämpfe zwischen Ackerbauern und Viehhirten, marodierende Banden im Nordwesten sowie die zeitweise nach Unabhängigkeit strebende Biafra-Bewegung im Südosten des Landes. Hinzu kommen die Unruhen im Nigerdelta, die zusammen mit dem niedrigen Ölpreis das Land und seine Wirtschaft an den Rand des Abgrunds gebracht haben.52 Darüber hinaus leidet Nigeria unter religiösen Spannungen. Bei allen Präsidentenwahlen stellt die Frage, aus welcher Region ein Kandidat stammt und welcher Religion er angehört, eines der wichtigsten Themen dar. Nigeria ist, grob gesagt, zweigeteilt, mit einem überwiegend muslimisch geprägten Norden und einem eher christlich dominierten Süden. Verschärfend wirkt, dass die Wirtschaftsmetropole Lagos und die Ölvorkommen an der Küste, also im christlich dominierten Teil des Landes, liegen. Jede Diskussion über eine gerechte Verteilung des Reichtums erhält damit immer auch eine religiöse Dimension, die dadurch erschwert wird, dass Religion in Nigeria eine große Bedeutung hat, und zwar unabhängig davon, um welche es im Einzelnen geht.53

Nicht zuletzt ist Nigeria ein Vielvölkerstaat mit unterschiedlichen Ethnien und mehreren Hundert anerkannter Sprachen. Die ethnische Zugehörigkeit spielt im alltäglichen Leben eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Vielzahl und Vielschichtigkeit der unterschiedlichen Probleme ergeben ein ausgesprochen komplexes und anspruchsvolles Umfeld, mit dem die Sicherheitskräfte deutlich überfordert sind. Diese Unsicherheit macht an der Küstenlinie Nigerias nicht halt, sondern erzeugt rechtsfreie Räume auch auf See.

Umweltverschmutzung im Nigerdelta

Der Lebensraum der örtlichen Bevölkerung und ihre traditionelle Lebensweise als Fischer und Kleinbauern werden nicht nur durch die Ölförderung selbst bedroht, sondern auch durch Sabotageaktivitäten verschiedener Rebellengruppen im Nigerdelta – und selbst durch die Maßnahmen der Sicherheitskräfte, die die Rebellen bekämpfen. Amnesty International weist in einem Bericht vom März 2018 darauf hin, dass Shell seit 2011 über 1000 Ölverschmutzungen meldete, mit etwa 17,5 Millionen Liter ausgelaufenem Rohöl. Eni meldete seit 2014 über 800 Fälle, mit 4,1 Millionen Liter ausgelaufenem Öl.54 Allein die etwa 92 km lange Tebidaba-Brass-Pipeline wies seit 2014 offiziell 262 Fälle von auslaufendem Öl auf, von denen die meisten auf Sabotageakte zurückgehen.55 Die Verschmutzungen haben ein epidemisches Ausmaß erreicht und weite Landstriche als Fischgrund, für Ackerbau und als Trinkwasserreservoir für die dort lebenden Menschen unbrauchbar gemacht. Laut des Berichts benötigte Shell im Mittel sieben Tage, um vor Ort auf eine Leckage zu reagieren (im Extremfall 252 Tage).56 Daher ist davon auszugehen, dass die geschätzten Mengen ausgelaufenen Öls eher zu niedrig angesetzt sind. Nicht nur die lange Reaktionszeit und die fehlenden Reinigungs- und Kompensationsbemühungen vermitteln der örtlichen Bevölkerung ein Gefühl von Ohnmacht und Desinteresse der Behörden. Viele Vorfälle werden auch als Sabotageakte deklariert, um eventuelle Schadensersatzansprüche zu umgehen.57 Illegale Raffinerien, wo unter primitivsten Bedingungen mit offenem Feuer in Fässern Rohöl weiterverarbeitet wird, bieten jeweils für bis zu 100 Personen ein – wenn auch karges – Einkommen und ernähren damit ein ganzes Dorf.58 Weil keine anderen Einkommensmöglichkeiten vorhanden sind, ist die Dorfgemeinschaft meist nicht kooperativ bei der Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften, obwohl die Auswirkungen für die Natur desaströs sind. Die übliche Reaktion der Streitkräfte, solche Raffinerien mangels anderer Möglichkeiten einfach anzuzünden und dann sich selbst zu überlassen, mit allen einhergehenden Umweltproblemen, erhöht die Spannungen vor Ort zusätzlich.59 Beispielsweise sprach der örtliche Kommandeur eines militärischen Stützpunktes im Nigerdelta von einem eindeutig »very hostile environment« und der Kasernenbereich wurde an allen Seiten Tag und Nacht mit Maschinengewehr-Posten bewacht.

Das Militär versucht durchaus, im Rahmen seiner Möglichkeiten die Pipelines zu schützen. Allerdings sind Soldaten, die über Tage und Wochen hinweg inmitten der Mangrovensümpfe auf einer kleinen Plattform aus Holz ausharren, um eine Pumpstation zu bewachen, ein leichtes Ziel – entweder für Korruption oder für Überfälle, bei denen häufig alle Sicherheitskräfte getötet und anschließend die Pipeline oder Pumpe doch gesprengt werden. Viele Kanäle in den Sümpfen existieren nur deshalb, weil direkt unter ihnen die Pipelines verlegt wurden, die folglich mit einfachsten Mitteln sabotiert werden können. Da diese Kanäle gleichzeitig als Transportwege genutzt werden und sich über viele Kilometer erstrecken, sind sie flächendeckend kaum zu schützen. Diese vielen kleinen Sabotageakte wirken nicht nur wie Nadelstiche und zermürben das bereits überlastete Sicherheitspersonal, sondern verschärfen zusätzlich das Umweltproblem durch austretendes Öl.

Das Delta ist äußerst schwierig zu kontrollieren, Polizei gibt es dort so gut wie gar nicht. Erschwerend für die örtliche Bevölkerung kommt hinzu, dass durch die an der Erdölförderung beteiligten Personen die Nachfrage nach vielen Versorgungsgütern insgesamt steigt und damit die Preise. Das ist kein Problem für die in der Erdölgewinnung tätigen Firmen – dafür umso mehr für die Einheimischen.

Doch kann der Yaoundé-Prozess die in diesem Kapitel dargestellten Probleme und Ursachen tatsächlich angehen oder arbeitet er sich nur an den Symptomen (auf See) ab, statt die Ursachen (an Land) zu bekämpfen?60 Immerhin bringt der Yaoundé-Prozess einen Teil von Staatlichkeit zurück in die Region und führt damit zu ersten Lösungsansätzen.61

Analyse der Sicherheitsvorfälle gegen Schiffe

Der folgenden Untersuchung liegen die monatlichen Meldungen und die Jahresberichte von Sicherheitsvorfällen gegen Schiffe für den Zeitraum Januar 2014 bis September 2017 der International Maritime Organization (IMO)62 zugrunde (vgl. Tabelle 3), außerdem der Jahresbericht 2018 des International Maritime Bureau (IMB) (vgl. Fn. 24). Alle Vorfälle gehen gleichberechtigt in die Statistik ein, unterscheiden sich aber hinsichtlich ihrer Relevanz für den Yaoundé-Prozess erheblich: Hafenüberfälle durch teils unbewaffnete Kleinkriminelle, die sich nachts an Bord schleichen, werden genauso in der Statistik berücksichtigt wie ein Überfall 100 km vor der Küste mit mehreren Toten und entführten Besatzungsmitgliedern. Nur die zuletzt genannten Vorfälle sind wirklich für den Yaoundé-Prozess von Bedeutung.

Die Zahlen der IMO differieren leicht von den in Tabelle 2 (vgl. S. 13) genutzten Daten des IMB. Möglicherweise liegt das an unterschiedlichen Methoden der Datenerhebung und an der Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle. Dafür erlauben die monatlichen Meldungen der IMO eine spezifische qualitative Auswertung, die im Folgenden vorgenommen wird.

Überfälle im Hafen und auf Reede der Tiefwasserhäfen sind (bewaffnete) Raubüberfälle auf See und fallen nicht unter Seeräuberei.

Bei den Vorfällen in Häfen handelt es sich weitestgehend um räuberische Überfälle aus dem Bereich Kleinkriminalität, die teilweise unbewaffnet bis dilettantisch ausgeführt wurden. Betroffen sind die Häfen Lagos (Nigeria), Pointe-Noire (Republik Kongo), Freetown (Sierra Leone), Conakry (Guinea), Tema und Sekondi-Takoradi (Ghana), Abidjan (Côte d’Ivoire) und Luanda (Angola). Diese Vorfälle spiegeln die allgemeine Kriminalitätsrate in den Hafenstädten wider und könnten im Rahmen polizeilicher Maßnahmen zur Hafensicherheit eingedämmt werden. Nötig sind dazu eine verlässliche Hafenabsicherung von Land, eine zuverlässige und ausreichende Stromversorgung (Licht) sowie kleine Patrouillenboote zur Überwachung des schwimmenden Verkehrs im Hafenbecken. In den letzten Jahren hat sich eine Veränderung in der regionalen Verteilung der Hafenüberfälle ergeben. Fanden 2014 noch Überfälle entlang des gesamten Küstenstreifens am Golf von Guinea statt, konzentrieren sich die Vorfälle seit 2016 hauptsächlich auf Lagos (Nigeria) und Pointe-Noire (Republik Kongo). Offenbar haben die Sicherheitskräfte in den anderen Gebieten mit der Umsetzung einfacher Maßnahmen zur Hafensicherheit und erhöhten Sichtbarkeit erste Erfolge erzielt. Diese Überfälle betreffen zwar unmittelbar die Sicherheit von Besatzungsangehörigen, haben aber mit Seeräuberei im Sinne des SRÜ nichts zu tun (vgl. das Kapitel »›Seeräuberei‹ und ›bewaffneter Raubüberfall auf See‹«, S. 8). Damit werden sie auch nicht unmittelbar vom Yaoundé-Prozess erfasst.

Auch die Überfälle auf Schiffe, die auf Reede vor den großen Tiefwasserhäfen liegen, fallen nicht unter den Tatbestand der Seeräuberei. Solche Überfälle setzen eine gute Vorbereitung und Ausstattung der Angreifer voraus, die überwiegend bewaffnet sind, und das Gewaltpotential ist deutlich höher. Nach deutschem Verständnis wäre die Polizei für solche Überfälle zuständig, in Westafrika ist es die Marine des jeweiligen Landes. Damit ergeben sich direkte Verknüpfungen mit dem Yaoundé-Prozess, obwohl es bei diesem eigentlich nicht um polizeiliche Maßnahmen geht: An der ganzen afrikanischen Westküste gibt es nur wenige Tiefwasserhäfen mit einer entsprechend vorgelagerten Reede, die gut mit den Radarstationen an Land überwacht werden könnte. Pro Land sind das ein oder zwei Häfen, in denen meist auch die Marine selbst einen Stützpunkt hat. Die Meldewege und Reaktionen auf Notrufe von Schiffen, die auf Reede liegend überfallen werden, sind identisch mit denen bei Überfällen auf Schiffe in internationalen Gewässern, allerdings mit deutlich kürzeren Reaktionszeiten. Dennoch übertrifft der dazu erforderliche Aufwand momentan noch oft die vorhandenen Fähigkeiten der westafrikanischen Länder, angefangen bei der Bereitstellung von ausreichenden Betriebsstoffen bis hin zur Ausstattung mit einsatzklaren Patrouillenbooten, die schnell zu Hilfe eilen könnten. Eine Stärkung der Fähigkeiten im Rahmen des Yaoundé-Prozesses kann damit als Nebeneffekt auch die beiden häufigsten Arten von Überfällen auf Schiffe – nämlich auf Schiffe im Hafen und auf Schiffe auf Reede – eindämmen, da solche Patrouillen in den Häfen die Sicherheitslage von der Wasserseite verbessern würden. Allerdings wären gerade in großen Häfen wie Lagos dafür mehrere einsatzklare Boote erforderlich.

Nur Überfälle jenseits der Hoheitsgewässer gelten als Seeräuberei. Aus Sicht der Besatzung ist es jedoch unerheblich, ob sich der Überfall 17 oder 20 km vor der Küste zuträgt.

a IMO, Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery against Ships, Annual Report – 2014, MSC.4/Circ.219/ b IMO, Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery against Ships, Annual Report – 2015, MSC.4/Circ.232, c IMO, Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery against Ships, Annual Report – 2016, MSC.4/Circ.245, d IMO, Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery against Ships, Annual Report – 2017, MSC.4/Circ.258, |

Die in Tabelle 3 separat aufgeführten Überfälle innerhalb der Hoheitsgewässer, aber von Häfen und Reeden entfernt, beinhalten meist Sicherheitsvorfälle, die sich durch »echte« Piraterie-Überfälle nur dadurch unterscheiden, dass sie nicht weit genug von Land entfernt stattfinden, als dass sie unter das SRÜ fallen würden. Die Vorgehensweise der Angreifer und die Auswirkungen auf die Besatzungen sind jedoch die gleichen, völlig unabhängig davon, ob der Überfall gerade noch innerhalb der Hoheitsgewässer (also »bewaffneter Raubüberfall auf See«) oder gerade außerhalb (also »Seeräuberei«) erfolgt.

Überfälle in internationalen Gewässern, also weitab von Häfen und Reeden und außerhalb der Hoheitsgewässer, stellen die jeweiligen Länder vor die größte Herausforderung. Für die Besatzungen bedeuten sie eine reelle Bedrohung, da die Angreifer in der Regel schwer bewaffnet und gut organisiert sind und eine hohe Gewaltbereitschaft haben. Im Regelfall handelt es sich um Organisierte Kriminalität auf vergleichsweise hohem Niveau. So erfordert beispielsweise eine Geiselnahme auf See eine zusätzliche Organisation an Land und das Umfüllen einer Ladung auf andere Schiffe auf hoher See Kommunikationsmittel, weiteres Personal mit seemännischer Expertise und eine erhebliche Logistik im Hintergrund.

Diese Überfälle außerhalb der Hoheitsgewässer finden fast ausschließlich vor Brass, Bonny Island und Port Harcourt statt, alle an der nigerianischen Küste gelegen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Angreifer in den angrenzenden Küstengebieten leben. Die Mitglieder der größten und bekanntesten Rebellengruppe Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) scheinen zwar, alimentiert durch das Amnestieprogramm der nigerianischen Regierung,63 überwiegend den offenen Konflikt zu vermeiden, verfügen aber vermutlich über ein erhebliches Waffenarsenal und eine nach wie vor funktionierende Organisationsstruktur. Damit sind in der Region sowohl genügend Waffen und Boote vorhanden als auch ausgebildete Kämpfer und Seeleute, die sich nicht nur im sehr unübersichtlichen Nigerdelta hervorragend auskennen, sondern auch schnell auf hoher See zuschlagen können. Mangelnde Staatlichkeit ermöglicht es den Piraten, Geiselnahmen notfalls über Wochen hinweg auch an Land durchzuhalten. Genau hier liegen mutmaßlich die Ursachen für den Anstieg der Entführungsfälle in den letzten Jahren: Die Kombination aus quasi unbeschränkter Bewegungsfreiheit von Piraten fernab der Küste auf See und anschließender Verbringung der Geiseln an Land hat sich als erfolgreiches »Geschäftsmodell« etabliert.

Die Analyse der Vorfälle vor der Küste Nigerias lässt folgendes Muster erkennen: Falls der erste Versuch nicht erfolgreich ist, kommt es häufig zu Folgeüberfällen,64 bis einer zum Erfolg führt, dann kehrt eine Pause ein.65 Das deckt sich mit Erfahrungen im Umgang mit somalischer Piraterie: Piraten werden nur für erfolgreiche Überfälle von den Hintermännern entlohnt, andernfalls bekommen sie nichts. Daher versuchen sie es nach einem vergeblichen Versuch erneut.66 Die absolute Anzahl der Piraten ist also überschaubar und nach dem ersten erfolglosen Angriff lohnt sich eine schnelle und eingehende Untersuchung aller im Seegebiet befindlichen größeren Einheiten (potentielle Mutterschiffe) durch Sicherheitskräfte, um Folgeangriffe zu vermeiden.67

Seeräuberei weit vor der Küste und außerhalb der Hoheitsgewässer stellt die größte Herausforderung für die Sicherheitskräfte dar.

Die Überfälle auf See finden bis zu 200 Seemeilen (ca. 370 km) vor der Küste statt. Daraus lassen sich vier Schlussfolgerungen ableiten:

-

Die Angriffe erfolgen mit Hilfe von Mutterschiffen, da weder die Reichweite noch die Seefähigkeit der kleinen Boote ausreichend sind für autarke Operationen.

-

Die Angreifer sind aufgrund der großen Entfernung zum Land mit Radar nicht aufzufassen und damit nicht im Lagebild abgebildet. Das AIS wird wahrscheinlich weder von den Booten noch vom Mutterschiff der Piraten benutzt, damit sind sie in den Lagezentren nicht sichtbar.

-

Eine schnelle Hilfestellung durch an Land stationierte Einheiten ist unmöglich. 200 Seemeilen lassen sich durch die nigerianische Marine im besten Fall innerhalb von acht Stunden (25 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit) überbrücken. Hochgeschwindigkeitsboote mit bis zu 70 Knoten können weder auf offener See eingesetzt werden noch verfügen sie über die nötige Reichweite. Auch sie kämen zu spät.

-

Eine engmaschige und permanente Vorabstationierung von Schiffen vor der Küste zur Minimierung der Reaktionszeit und zur besseren Radarabdeckung würde jede Marine der betroffenen Küstenanrainer bei weitem überfordern. Eine Stationierung beispielsweise im Abstand von 50 Seemeilen im gesamten Seegebiet sowohl in Länge als auch Tiefe des Raumes würde weit mehr Schiffe erfordern, als vorhanden sind. Wartung und Rotation benötigten darüber hinaus zusätzliche Schiffe. Das ist weder realistisch noch wäre es effizient.

Mit Hilfe des AIS kann die Position eines von einem Überfall betroffenen Schiffes nach seinem Notruf schnell ermittelt werden. Damit wird das zu untersuchende Seegebiet erheblich eingeschränkt und für die Piraten steigt das Entdeckungsrisiko mit jedem weiteren Versuch deutlich an. Ein Abgleich des bordeigenen Radarbildes eines zu Hilfe kommenden Schiffes mit dem AIS vermindert die Anzahl der verdächtigen Schiffe drastisch. Piratenschiffe, die plötzlich selbst ein AIS-Signal senden, würden sofort auffallen. Eine solche anlassbezogene, zügige und systematische Untersuchung eines Vorfalls durch Marineeinheiten könnte den bis dahin rechtsfreien Raum außerhalb der Hoheitsgewässer und damit eine Grundvoraussetzung für Piraterie beenden.

Anhand der Statistiken lässt sich der Erfolg des Yaoundé-Prozesses auf den ersten Blick nicht erkennen, doch er ist vorhanden.

Jedoch gibt es bereits jetzt Indizien dafür, dass die im Rahmen des Yaoundé-Prozesses eingeführten Maßnahmen eine Abschreckungswirkung erzielen. Unter dem Datum 5.6.2014 ist ein interessanter Eintrag im Bericht der IMO verzeichnet: Dort wird beschrieben, dass Piraten ein Fischereifahrzeug vor der Küste Ghanas kaperten, um es als Mutterschiff für zukünftige Operationen vor der Küste Nigerias zu verwenden. Innerhalb eines Tages verließen die Piraten das Schiff aber wieder, da sie eine Verfolgung durch die nigerianische Marine fürchteten.68 Dies kann als Indiz gewertet werden, dass ein wie auch immer aufgestelltes Überwachungsregime abschreckend wirkt und solche Überfälle reduziert.

Überfälle werden von den Schiffsbesatzungen immer häufiger direkt an die zuständigen Marinen gemeldet. Auch wenn eine sofortige Hilfe noch während des Überfalls aufgrund der Entfernung nicht möglich ist, werden die Piraten durch die Meldung unter Druck gesetzt. Zwar können die Sicherheitskräfte das Seegebiet nicht ständig überwachen – die Piraten können allerdings nicht einfach von der Wasseroberfläche verschwinden. Der Weg der Piraten zu den Küstengebieten führt sie in die Richtung der herbeikommenden Marineschiffe und hebt die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, signifikant an.

Auch eine Erhöhung des Drucks der Sicherheitskräfte an Land (im betroffenen Küstengebiet) verringert die Aktivitäten von Piraten auf See. Ein Beispiel: Vom 18. Mai bis 19. Oktober 2015 fanden keine Piratenüberfälle vor Nigerias Küste statt, immerhin über einen Zeitraum von fünf Monaten.69 In dieser Zeit gingen die nigerianischen Streitkräfte im Rahmen der Operation »Pulo Shield« gezielt gegen die Rebellen im Deltagebiet vor. Scheinbar hatten die Rebellen entweder keine Kapazitäten mehr zur Verfügung, um Piratenüberfälle durchzuführen, oder das Risiko, Geiseln an Land unterzubringen, war ihnen zu hoch. Dies verdeutlicht den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Piraterie und der Situation an Land.70

2018 ist insgesamt im Golf von Guinea die Anzahl der Vorfälle auf See deutlich gestiegen. Dabei fällt auf, dass der Schwerpunkt scheinbar nicht mehr allein im Küstenbereich Nigerias liegt, sondern angrenzende Seegebiete dazugekommen sind. Dem Jahresbericht des IMB lassen sich dazu weitere Einzelheiten entnehmen:71 Von den 5972 im Detail genannten Vorfällen haben sich 10 direkt in den Häfen von Lagos (8), Sekondi-Takoradi (1) und Pointe-Noire (1) zugetragen. 31 Vorfälle fanden vor diesen Häfen auf Reede statt: Lagos (13), Sekondi-Takoradi (7), Pointe-Noire (4) und zusätzlich Cotonou (4), des Weiteren zwei vor Guinea und einer vor Côte d’Ivoire. Damit fallen 41 von 59 Fällen eher in die Kategorie Hafensicherheit (vgl. S. 20).

Auch wenn die Statistik scheinbar etwas anderes aussagt – der Schwerpunkt von Seeräuberei liegt weiterhin im Gebiet vor Nigeria.

Bemerkenswert sind noch die 6 Vorfälle vor der Küste Kameruns: Der erste Überfall fand am 9.2.18 statt, knapp 19 km vor Idenao. Ziel war der chinesische Trawler »Luwen-Yu 2«, drei Crewmitglieder wurden entführt.73 Die anderen 5 Überfälle ereigneten sich zeitgleich am 23.11.18 und in derselben Position etwa 25 km vor Idenao.74 Betroffen waren fünf Trawler, die zwar unter ghanaischer Flagge fuhren, aber alle chinesischer Herkunft sind (»Chanlong 2«, »Chanlong 7«, »Haiying 7«, »Haiying 9« und »Renoveau 6«). Von allen Trawlern wurden zwischen zwei und fünf Besatzungsmitglieder entführt. Außer diesen 6 Vorfällen sind keine Überfälle vor Kamerun im Bericht aufgeführt. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich hier nicht um »gewöhnliche Überfälle« handelt, sondern eventuell aus anderen Motiven gezielt diese Boote ausgewählt wurden.

Damit reduziert sich die Anzahl der »echten« Piratenüberfälle im Jahr 2018, soweit sie im Detail beschrieben sind, auf insgesamt 12: Nigeria (9), Demokratische Republik Kongo (2) und Ghana (1). Der Schwerpunkt liegt demnach weiterhin vor der Küste Nigerias.75

Was also sind die Konsequenzen aus den genannten Beobachtungen und wie passen die jeweiligen nationalen Fähigkeiten dazu?

Die Anerkennung, dass maritime Unsicherheit besteht und alle Küstenanrainer dafür Verantwortung übernehmen müssen, findet sich im Yaoundé-Prozess wieder und trägt bereits erste Früchte. Eine bessere Ausstattung mit Booten, die im Hafen und seiner Umgebung sichtbar patrouillieren, und der erkennbare Wille der Sicherheitskräfte, die Herausforderung anzunehmen, konnten die Hafenüberfälle auf Schiffe verringern – mit den genannten Ausnahmen Lagos und Pointe-Noire.

Durch die Inbetriebnahme des National Maritime Operations Centres (NMOC) in Accra, Ghana, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Naval Headquarters im Burma Camp, konnte die Überwachung spürbar ausgebaut werden, außerdem ist die Erreichbarkeit eines solchen koordinierenden Zentrums gesichert. Damit konnte auch die Maritime Domain Awareness (MDA)76 der ghanaischen Marine geschärft werden, da dort das Radarbild mit dem AIS-Lagebild zusammengeführt werden kann. Kurze Wege zur Marineführung ermöglichen schnelle Entscheidungen.

Die Zusammenarbeit benachbarter Marinen hat deutliche Fortschritte gemacht. Da in vielen Ländern nicht genügend eigene Kräfte vorhanden sind, wurde die nigerianische Marine wiederholt gebeten, gegen Piraten, die entlang der westafrikanischen Küste agierten, vorzugehen – das hat es vorher so nicht gegeben. Besser ausgestattete Marinen wie diejenigen in Ghana und Nigeria helfen ihren Nachbarn, der Imagegewinn ist signifikant und gibt der internationalen Kooperation einen erheblichen zusätzlichen Schub. In keiner der analysierten Meldungen 2018 wird berichtet, dass die jeweilige Marine benachrichtigt wurde, ohne dass eine Reaktion erfolgte. Ganz im Gegenteil: Gerade von der nigerianischen Marine heißt es immer wieder, dass sie auch weit außerhalb der eigenen Hoheitsgewässer mit Schiffen zu Hilfe kam.

Lösungsansätze und ihre Grenzen

Die Sicherheitsarchitektur im Rahmen des Yaoundé-Prozesses

Mit den im Verhaltenskodex77 (vgl. S. 9) festgelegten Maßnahmen versuchen die Küstenanrainerstaaten, ihr Gewaltmonopol im vorgelagerten Küstengebiet durchzusetzen. Dazu bedarf es funktionierender Radarstationen zur Überwachung des Küstenstreifens, nationaler Lagezentren und multinationaler Koordinierungszentren. Die Zentren müssen miteinander vernetzt und für die zivile Schifffahrt erreichbar sein. Zusätzlich muss es Möglichkeiten geben, mittels Marineeinheiten schnell auf Übergriffe reagieren zu können. In der Ausgangslage waren die Küstenstaaten weder materiell noch personell oder organisatorisch entsprechend ausgestattet. Mit dem Fortschreiten des Yaoundé-Prozesses ist eine ganze Reihe von Aktivitäten umgesetzt worden, die in der Realität bereits Wirkung zeigen.

Die Einteilung der am Yaoundé-Prozess beteiligten Staaten in unterschiedliche Zonen wurde bereits im Kapitel »Entstehung und bisheriger Verlauf des Yaoundé-Prozesses« vorgestellt (vgl. S. 8). Die komplette Organisations-Architektur gemäß der Yaoundé-Vereinbarungen beinhaltet ein übergeordnetes strategisches Koordinationszentrum (Inter-Regional Coordination Centre, ICC) und jeweils ein regionales Zentrum für die beiden Regionen ECCAS und ECOWAS (vgl. Graphik 1). Darunter angeordnet sind die multinationalen maritimen Koordinationszentren (MMCC) zur operationellen Koordination in den Zonen A, D, E, F und G. Darunter befinden sich wiederum die nationalen maritimen Operationszentralen (NMOC), in denen die jeweiligen Länder ihre Maßnahmen und Informationen bündeln.

Die Errichtung des ICC in Kamerun ist im Memorandum of Understanding (vgl. S. 9) beschlossen worden. Ein Zusatzprotokoll zum MoU (Additional Protocol) vom 5.6.2014 legt Aufbau und Aufgaben des ICC fest:78 Hauptaufgabe des ICC ist es, als zentrale Stelle die maritime Sicherheit im Golf von Guinea dauerhaft zu verbessern, und zwar durch verstärkte Kooperation, Koordination, Vergemeinschaftung und Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen in der Region. Die Einrichtung dieses gemeinsamen Zentrums wurde in einem High-Level Meeting der VN am 12. Februar 2016 anerkannt, kurze Zeit später im Juli 2016 war das ICC einsatzbereit. Das ICC ist unterhalb der Direktorenebene (bestehend aus dem Direktor und einem Stellvertreter) in folgende fünf Themenbereiche unterteilt:

-

Maritime Governance and International Cooperation [Meerespolitik und Internationale Zusammenarbeit]

-

Administration and Finance [Verwaltung und Finanzen]

-

Information Management and Communication [Informationsmanagement und Kommunikation]

-

Education and Training [Ausbildung]

-

Legal Affairs and Judicial Cooperation [rechtliche Angelegenheiten und juristische Kooperation]

Das ICC setzt sich zusammen aus insgesamt 26 Personen, der Unterbau der jeweiligen Bereiche hat im Regelfall einen Mitarbeiter und gegebenenfalls ein kleines Sekretariat. Letztendlich ist das ICC recht schlank aufgestellt, um die im Zusatzprotokoll festgelegten Aufgaben zu bewältigen: Entwicklung einer gemeinsamen Strategie, Aufbau von Kapazitäten ziviler und militärischer Komponenten des »Maritime Law Enforcement«,79 Koordination von Ausbildungs- und Übungstätigkeiten in den Regionen, Austausch von Informationen zwischen den verschiedenen Marinen und regionalen Zentren, Erfahrungsaustausch, Erarbeitung standardisierter Verfahren, Möglichkeiten der Finanzierung und vieles mehr. Hinzu kommt die Ausrichtung des jährlichen Direktoren-Treffens von ECCAS, ECOWAS und GGC zur maritimen Sicherheit, zur Weiterentwicklung, Überwachung und Evaluierung der regionalen Koordination. Diesem sehr komplexen Aufgabenpaket kann das vorhandene Personal nur begrenzt gerecht werden. Die Beteiligung von Mitarbeitern aus möglichst vielen Nationen ist dabei ein wichtiges Signal der Mitsprache und verbessert die Akzeptanz über den Standort hinweg. Andererseits muss sich das ICC den Sparzwängen beugen; ein mehrere hundert Personen umfassendes Zentrum hätte vermutlich jeden Finanzrahmen und die Akzeptanz der nationalen wie internationalen Finanzgeber gesprengt. Ein Ausgleich der vorhandenen Defizite durch externe Angebote, gegebenenfalls auch projektbezogen, wäre sicherlich hilfreich.

Graphik 1

Übersicht über die am Yaoundé-Prozess beteiligten Koordinationszentren und Operationszentralen

Die Eröffnung des ICC war das erste sichtbare Zeichen von »Hardware« im Bereich maritimer Sicherheit im Golf von Guinea.

Doch eine der größten Herausforderungen liegt wie zu erwarten im Bereich der Finanzierung der beschlossenen Maßnahmen. Die Sicherheitskräfte und Marinen im genannten Seegebiet sind chronisch unterfinanziert. Auch wenn sich die Staatschefs auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen, bedeutet das nicht, dass die notwendige Finanzierung bereitgestellt wird. Daher wurden von Beginn an öffentlichkeitswirksam die Ergebnisse vorgestellt und die Treffen als afrikanische Initiative publik gemacht. Die dahinterliegende, durchaus legitime Absicht war es, zusätzliche Zuwendungen und Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft zu erhalten, auch wenn einige afrikanische Staatschefs anmahnten, dass es sich hier um einen ureigenen Bereich von Staatlichkeit handle, und daher mehr Eigenständigkeit der einzelnen Nationen einforderten.

Maritime Sicherheit auf der Ebene der Afrikanischen Union

Beim Blick nach Afrika liegt der Fokus normalerweise nicht auf maritimen Themen, doch die Afrikanische Union (AU) hat bereits 2012 ihre maritime Strategie für den Zeitraum bis zum Jahr 2050 veröffentlicht (Africa’s Integrated Maritime Strategy, AIM).80 Auf knappen 32 Seiten wird nicht nur festgestellt, dass der Küstenbereich und damit die maritime Komponente einen erheblichen Anteil zur weiteren Entwicklung des ganzen Kontinents beitragen kann und folglich nicht isoliert zu betrachten ist.81 In diesem Dokument wird auch Bezug genommen auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen wie Schmuggel, IUU-Fischerei, Piraterie und illegale Abfallentsorgung. Weiterhin wird auf die Entwicklungschancen hingewiesen und dass alle diese Aspekte sinnvollerweise nur länderübergreifend und gemeinsam angegangen werden können. Daher muss die AU eine führende Rolle übernehmen, unterstützt durch die verschiedenen Regionalorganisationen wie zum Beispiel ECOWAS, ECCAS und andere. Zusätzlich wurde mit der AIM eine Lücke in der afrikanischen Sicherheitsarchitektur geschlossen, die vorher die maritime Seite nicht berücksichtigt hatte.82 Ganz konkret werden länderübergreifende Seeraumüberwachung, einheitliche gesetzliche Regelungen, der Aufbau von nationalen Küstenwachen oder Marinen, regionale Überwachungszentren und eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit entsprechender Meldestellen eingefordert. Sogar die »sea-blindness«83 der Öffentlichkeit und vieler Akteure soll durch eine Kampagne vermindert werden. Die AU erlegt sich in diesem Dokument auch die Verpflichtung auf zu einer jährlichen Konferenz (Maritime Security and Development Conference), bei der Experten aus unterschiedlichen Bereichen (öffentlich und privat) gemeinsam und sektorübergreifend diskutieren sollen.

Auch wenn in der AIM kein direkter Zusammenhang zwischen maritimer (Un‑)Sicherheit und der Sicherheitslage an Land hergestellt wird, weist sie klar auf die Bedeutung des Seeraumes vor der afrikanischen Küste hin. Dazu gehört auch die Einbeziehung der inländischen Wasserwege. Die Strategie beschreibt die gemeinsame Herangehensweise über Ländergrenzen hinweg, auch derjenigen Länder, die keinen direkten Zugang zum Meer haben. Da sie häufig die Häfen der Küstenländer mitnutzen, sind sie von den Vorgängen auf See ebenso betroffen. Damit gibt es auch auf der Ebene der übergeordneten Regionalorganisation AU ein maritimes Strategiepapier zur Orientierung, an das der Yaoundé-Prozess anknüpft.

Maritime Kapazitäten westafrikanischer Staaten

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die maritimen Kapazitäten der westafrikanischen Marinen. In den hier anschließenden Erläuterungen wird Nigeria ausgespart, da es gesondert im darauffolgenden Kapitel betrachtet wird.

Korvetten und Hochsee-Patrouillenboote (Offshore Patrol Vessel, OPV) haben in etwa die gleiche Größe, mit einer Verdrängung zwischen 700 und 2000 Tonnen und etwa 70 bis 100 Meter Länge. Dabei sind Korvetten meist stärker bewaffnet als Hochsee-Patrouillenboote und können eine höhere Maximalgeschwindigkeit laufen, zu Lasten der Seeausdauer und der Kosten.

Auch wenn die Angaben zu den einzelnen Marinen je nach Quelle divergieren – gerade bei der Beurteilung der Einsetzbarkeit der Einheiten gibt es erhebliche Abweichungen –, bleibt die Gesamtaussage recht ähnlich: Die Marinen Nigerias und Ghanas verfügen sowohl materiell als auch personell über die größten Fähigkeiten, Äquatorialguinea hat eine kleine, aber relativ gut ausgestattete Marine. Die recht große Marine der Demokratischen Republik Kongo ist kaum einsatzbereit, die Zahlen erwecken auf dem Papier den Eindruck einer Marine, die es in der Realität nicht gibt. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Anzahl der einsatzklaren Einheiten sehr begrenzt ist.

Diese Studie unterscheidet Schiffe und Boote, grob vereinfacht, nach folgenden Kriterien: Schiffe können aufgrund der Seeausdauer und Größe längere Zeit und auch bei stärkerem Seegang in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)84 und darüber hinaus operieren. Erschwerend wirkt allerdings, dass die Schiffe der westafrikanischen Marinen meist älterer Bauart und relativ langsam sind. Eine Verfolgungsjagd von Piraten auf hoher See ist damit im Regelfall nicht möglich. Korvetten können bis in die AWZ patrouillieren, mit Einschränkungen bei hohem Seegang und hinsichtlich der Seeausdauer. Mittlere Patrouillenboote eignen sich vorwiegend für den Einsatz innerhalb der Hoheitsgewässer bis zu einem moderaten Seegang. Die kleinen Patrouillenboote operieren nur in den Küstengewässern, meist nur in Sichtweite der Küste oder in den Binnengewässern, und bei geringem Seegang.

Piraten außerhalb der Hoheitsgewässer müssen vor der westafrikanischen Küste derzeit kaum eine Verfolgung befürchten. Die Anzahl der verfügbaren Schiffe, Korvetten und OPVs reicht nicht einmal ansatzweise aus, um weit vor der Küste ein Abschreckungspotenzial aufzubauen – und dies funktioniert nur über physische Präsenz.85 Es ist ein weitgehend rechtsfreier Raum und die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, ist minimal. Zur Bekämpfung von Piraterie wird nicht zwingend ein möglichst großes, modernes, schnelles und kampfstarkes Schiff benötigt. Es bedarf aber einer soliden Seeausdauer und damit einer gewissen Größe, um die Entdeckungswahrscheinlichkeit für Piraten in einem vergleichsweise großen Seegebiet zu erhöhen. Korvetten oder große OPVs reichen dafür im Regelfall aus, denn bei wirklich schlechtem Wetter sind Piraten auf See auch nicht mehr handlungsfähig.

Maritime Sicherheit in Nigeria

In Nigeria ist die schwierige und komplexe sicherheitspolitische Situation an Land unmittelbar verflochten mit der maritimen (Un‑)Sicherheit an der Küste und im vorgelagerten Seegebiet. Wie in vielen anderen afrikanischen Ländern werden die Streitkräfte ganz selbstverständlich auch im Bereich innere Sicherheit eingesetzt. Die nigerianische Marine ist daher auch in weiten Gebieten der Deltaregion für die Sicherheit zuständig, schon allein aus der Tatsache heraus, dass die Polizeikräfte keine geeigneten Mittel zur Verfügung hätten.

|

Quelle: The International Institute for Strategic Studies (IISS), »Chapter Nine: Sub-Saharan Africa«, in: The Military Balance, |

Die Meko-Fregatte der nigerianischen Marine ist seit Jahren nicht einsatzbereit, die beiden anderen Schiffe wurden aus Altbeständen der U. S. Coast Guard übernommen (vgl. Tabelle 4). Sie wurden vor der Abgabe an die nigerianische Marine überholt und sind sehr solide, aber sehr alte Schiffe mit kombiniertem Diesel- und Dampfturbinenantrieb. Mit den beiden Korvetten sind wahrscheinlich die zwei Hochsee-Patrouillenboote aus chinesischer Produktion gemeint, die modern sind, letztendlich aber auch die Hauptlast der Seeraumüberwachung tragen müssen. Das dürfte Besatzung und Boot an die Grenze der Belastbarkeit bringen.

Die Vielzahl der kleinen und sehr kleinen Patrouillenboote wird im Nigerdelta benötigt. Das sind meist mit Außenbordern angetriebene kleine Boote. Der Verfügungsbestand ist im Regelfall sehr unbefriedigend, die Antriebe sind überwiegend starke Zweitakt-Motoren mit hohem Spritverbrauch, die im täglichen Gebrauch überwiegend unter Vollgas betrieben werden. Zusammen mit dem rudimentären Wartungsverständnis und mangelnder Ersatzteilausstattung führt dies zu einer hohen Ausfallquote.

Viele Boote der nigerianischen Marine werden in der Übersicht nicht berücksichtigt, da sie zwar noch bemannt, aber nicht mehr einsatzbereit sind. So liegen zum Beispiel im Hafen von Lagos noch einige weitere Boote, die möglicherweise von der nigerianischen Marine »mitgezählt« werden, aber schon lange die Pier oder den Hafen nicht mehr verlassen haben. Das ist im Übrigen eine weit verbreitete Situation in den westafrikanischen Marinen.

Aufgrund der mangelnden Präsenz in der Fläche entwickelte die Marine den Plan, die größeren Mündungen des Sumpfgebietes direkt an der Küstenlinie zu überwachen. Diese »Chokepoints« sollten den Schmuggel von Öl verhindern, indem der Verbindungsweg zum Meer abgeschnitten wird. Doch die Mittel reichen bis heute nicht aus, die etwa zwanzig Zugangspunkte rund um die Uhr zu kontrollieren. Für die Durchführung der Kontrollen werden die bereits erwähnten kleinen, leicht bewaffneten Motorboote gebraucht, zusätzlich Hausboote als schwimmende Unterkünfte. Neben Stromerzeugern und Treibstoff wird außerdem eine entsprechende militärische Absicherung benötigt, die einem konzentrierten Angriff gut ausgerüsteter Rebellen standhalten kann. Gleichzeitig versuchen die Streitkräfte, auch neuralgische Punkte der Ölförderungs-Infrastruktur wie Pumpstationen etc. im Delta zu schützen. Damit ist die nigerianische Marine, wie auch die Sicherheitskräfte insgesamt, überfordert, eine flächendeckende Absicherung ist sehr aufwändig und übersteigt die Möglichkeiten der Marine.

Um einen besseren Überblick über das unwegsame Gelände zu bekommen, hat Nigeria zwei Flugzeuge (ATR 42 MP) für die Luftraumüberwachung angeschafft.86 Allerdings werden diese Flugzeuge von der Luftwaffe betrieben, wodurch es wiederum zu Brüchen in der Informationskette zwischen den Teilstreitkräften und bei der Einsatzplanung kommt. Außerdem werden diese Flugzeuge auch im Kampf gegen Boko Haram und für andere Aufgaben eingesetzt. Zwei Flugzeuge sind in Anbetracht der vielfältigen Probleme und der Größe des Landes völlig unzureichend, ihr Nutzen ist auch überschaubar: Letztendlich können Luftbeobachtungen nur an Bodeneinheiten zur näheren Untersuchung weitergemeldet werden.

Die Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA, seit 2006)87 ist verantwortlich für die Küstengewässer, für die Vermeidung von Umweltverschmutzung, die Regulierung der Arbeitsbedingungen und Standards sowie für die Hafenbehörden in Nigeria. Damit gibt es Überschneidungen mit den Aufgaben einer klassischen Küstenwache. In vielen Marinestützpunkten im Nigerdelta findet man Einheiten der NIMASA neben den Booten der Marine. Trotzdem arbeiten die beiden Behörden eher nebeneinander als miteinander, da sie bei der Verteilung von Ressourcen, Dienstposten und Prestige in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Diese Zersplitterung der Befugnisse erfordert einen erhöhten Koordinationsaufwand, dem aber nicht nachgekommen wird. Wie auch bei der Marine sind die Boote der NIMASA häufig in einem schlechten Zustand und gar nicht oder nur begrenzt einsatzbereit. Teilweise fehlen das Geld oder auch das Know-how zur Wartung.

Die Zusammenarbeit von privaten Sicherheitsdienstleistern und der Marine führt dazu, dass die Ursachen der Piraterie nicht wirklich angegangen werden.

Im Bereich maritimer Sicherheit haben sich auch private Sicherheitsdienste gebildet – und die Arbeitsteilung zwischen ihnen und der Marine ist interessant: Der private Sicherheitsdienstleister überlässt der nigerianischen Marine einsatzbereite Boote, die mit einer gemischten Crew aus Firmen- und Marineangehörigen bemannt werden. Diese Boote werden dann für Einsätze unter der Kontrolle der nigerianischen Marine verwendet und in einsatzfreien Zeiten mit den Soldaten an Bord an solvente Firmen vermietet.88 Auch eine andere Vorgehensweise lässt sich beobachten: Unter anderem vor den nigerianischen Tiefwasserhäfen wurden Sicherheitszonen eingerichtet. Private Firmen stellen Schiffe, Wartung, Logistik und die Rechnungsabwicklung zur Verfügung, die nigerianische Marine stellt das Sicherheitspersonal an Bord und die Bewaffnung bereit.89

Letztendlich unterlaufen diese privaten Sicherheitsdienstleister das staatliche Gewaltmonopol. Erschwerend kommt hinzu, wenn, wie in Nigeria, finanzielle Interessen innerhalb der Streitkräfte und das öffentliche Sicherheitsinteresse kollidieren – insbesondere wenn staatliche Sicherheitskräfte an zivile Kunden »vermietet« werden. Das unterminiert die Glaubwürdigkeit der staatlichen Einrichtungen, deren ureigene Aufgabe es ist, für Sicherheit zu sorgen. Verschwinden diese Zusatzeinnahmen des Staates in nicht transparente Kanäle, verringert das die Bereitschaft der Sicherheitskräfte, bereits während ihres Dienstes Sicherheit zu gewährleisten, wenn sie im privaten »Einsatz« dafür noch einmal bezahlt werden. Allein 2017 bestanden im gesamten Westafrika Verträge mit maritimen Sicherheitsdiensten im Wert von ca. 367 Millionen US-Dollar. Die regionalen Marinen hatten laut diesem Bericht dagegen deutlich weniger Mittel im Kampf gegen Seeräuberei zur Verfügung, ca. 33 Millionen US-Dollar, die NIMASA allerdings 218 Millionen US-Dollar.90 Diese Summen erklären, warum der Sicherheitssektor für private Dienstleister und gleichzeitig auch für die Angehörigen der Sicherheitskräfte äußerst attraktiv ist. Dass dadurch die Sicherheit insgesamt erhöht wird, kann bezweifelt werden – das würde nämlich das Geschäftsmodell zerstören.

In den Monatsberichten (2017) des IMB wird die zunehmend zuverlässigere Erreichbarkeit und Reaktion der nigerianischen Marine erwähnt.91 Sie ist wiederholt nach einer Benachrichtigung über einen Notfall mit einem Schiff zu Hilfe geeilt, das war bis vor einigen Jahren noch nicht der Fall. Auch wenn ein Eingreifen noch während des Überfalls aufgrund der Raum-Zeit-Faktoren nicht möglich ist, ist es ein wichtiger erster Schritt, dass Notrufe gehört werden und eine staatliche Reaktion darauf erfolgt. 2018 hat sich diese Entwicklung verstetigt (vgl. S. 24, letzter Absatz). Damit wird immerhin bei allen vorhandenen Problemen in einem Teilbereich eine erhebliche Verbesserung erreicht, die unmittelbar auf den Yaoundé-Prozess zurückzuführen ist.

Internationale Übungen

Lücken im Aufbau operativer Kapazitäten und beim Informationsaustausch wollen westliche Partnernationen – allen voran die USA und Frankreich – auch mit Hilfe von internationalen Manövern schließen. »African Winds« oder »Saharan Express« und nicht zuletzt »Obangame Express« sollen bei der Ausbildung der Marinen in der Region helfen und den Yaoundé-Prozess nachhaltig fördern.

Die größte Übung, »Obangame Express« (OE), wird seit 2010 (OE 10) jährlich durchgeführt. Sie wird ausgerichtet und weitestgehend finanziert durch die USA, unter der Federführung des U. S. Naval Forces Europe-Africa / U. S. 6th Fleet und dem in Stuttgart beheimateten U. S. Africa Command (AFRICOM). Die beteiligten Nationen92 trainieren hier ausdrücklich Fähigkeiten zur Erhöhung der maritimen Sicherheit in Szenarien gegen illegale Fischerei, gegen Drogen- und Waffenschmuggel und gegen Piraterie.

Auch Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren an der Übung »Obangame Express« beteiligt, im Jahr 2014 sogar besonders intensiv, da im Rahmen von OE 14 fünf Schiffe teilgenommen haben (die Fregatten Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, die Korvette Oldenburg, die Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main und Bonn). Allerdings entstand diese starke Präsenz eher zufällig, da der Verband der ersten vier genannten Schiffe Südafrika besucht hatte und sich der Einsatzgruppenversorger Bonn auf Erprobungsfahrt befand. Zusätzlich stellte das Seebataillon Eckernförde ein Team zum Training der Fähigkeiten im Bereich Maritime Interdiction Operations (MIO)93 zur Verfügung.94 Im Folgejahr, während OE 15, nahmen wieder ein deutsches Schiff, die Fregatte Brandenburg, und ein MIO-Team des Seebataillons Eckernförde teil. In den beiden nachfolgenden Jahren (OE 16 und OE 17) verstetigte sich die Teilnahme der Bundesrepublik mit jeweils einem MIO-Team des Seebataillons Eckernförde. Das ist umso höher einzuschätzen, als diese regelmäßige Mitwirkung besonders wichtig für ein kontinuierliches Programm ist und die Verlässlichkeit des deutschen Beitrags zeigt, obwohl das deutsche Seebataillon selbst unter hoher Einsatzbelastung steht.