Stand der Integration

Zehn zentrale politische Projekte der EU und wie sie die Union verändern

SWP-Studie 2024/S 11, 23.04.2024, 144 Seitendoi:10.18449/2024S11

Forschungsgebiete-

In den letzten 15 Jahren hat die EU in vielfachen Krisen ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen und wichtige politische Einigungen erzielt, die teilweise über den Rahmen des Lissabon-Vertrags hinausweisen. Dabei spielten – im Sinne eines »flexiblen Krisenfunktionalismus« – exekutive Institutionen, insbesondere der Europäische Rat und die EU-Kommission, eine führende Rolle.

-

Währenddessen wurden programmatische Großprojekte der EU, vor allem in der Klima- und Cyberpolitik, gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vorangetrieben. Dies zeigt, dass das traditionelle, eher technokratische Integrationsmodell weiterhin Bestand hat.

-

In zehn Einzelbeiträgen zu zentralen politischen Projekten der EU sowie zwei Querschnittsanalysen wird der gegenwärtige Stand der Integration ausgelotet und aufgezeigt, wie den kommenden Herausforderungen begegnet werden könnte oder müsste.

-

Die Entscheidungsfindung in der EU bleibt stark konsensorientiert. Dennoch ist die EU-Politik mit einem wachsenden Maß an Polarisation konfrontiert, insbesondere da, wo Ressourcen mobilisiert und umverteilt werden sollen oder weitreichende exekutive Entscheidungen anstehen.

-

Das derzeitige Rüstzeug der EU reicht für die anstehenden Handlungserfordernisse nicht aus. Zu den vorrangig zu lösenden Aufgaben zählen: Förderung der Rechtsstaatlichkeit, ambitionierte Reformen der Erweiterungspolitik, Stärkung von Kompetenzen und Entscheidungsverfahren sowie Ausgleich des anhaltenden Demokratiedefizits der EU.

-

Jenseits von einzelnen pragmatischen Integrationsschritten im Zuge dauerhaften Krisenmanagements gilt es deshalb, die Legitimität der EU umfassender auszubauen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Die Europäische Integration im Schatten der Krisen

1.1 Die EU politischer Projekte

Analysen der zentralen politischen Projekte

2 Wirtschaftspolitische Koordinierung: Von der politischen Koordinierung zu einer neuen EU-Politik

2.1 Die Aufgaben einer europäischen Wirtschaftspolitik

2.2 Wirtschaftspolitische Koordinierung in Krisenzeiten

2.3 Die Erfordernisse einer europäischen Wirtschaftspolitik

3 Stabilisierung der Staatsfinanzen: Integration der Eurozone durch Risikoteilung

3.1 Zentrale Governanceproblematik: Stabilisierung der Währungsunion

3.1.1 Finanzhilfeinstrumente: Improvisation, Verankerung und Marginalisierung

3.1.2 Interventionen des Eurosystems

3.2 Breiterer Kontext der Risikoteilung

4.1 Sollbruchstellen der europäischen Energiepolitik

4.2 Zwischen Geopolitik und Green Deal: EU-Energiepolitik seit 2014

4.4 Ausblick: Von der regulatorischen zur politischen Union?

5 Der europäische Green Deal: Ambitionssteigerung und Weiterentwicklung europäischer Klimapolitik

5.1 Zwischen externen Erwartungen, internen Konflikten und neuen Krisen

5.1.2 Neue Krisen: Corona-Pandemie und Russlands Krieg in der Ukraine

5.1.3 Hohe internationale Erwartungen

5.2 Der Stand des europäischen Green Deal

5.3 Ausblick und Handlungsempfehlung

6 Die Europäische Gesundheitsunion

6.1 Gesundheitspolitik der Europäischen Union

6.2 Konfliktfelder europäischer Gesundheitsgovernance

6.3 Stand der Gesundheitsunion

6.3.1 Gesundheitsunion vor der Covid-19-Pandemie

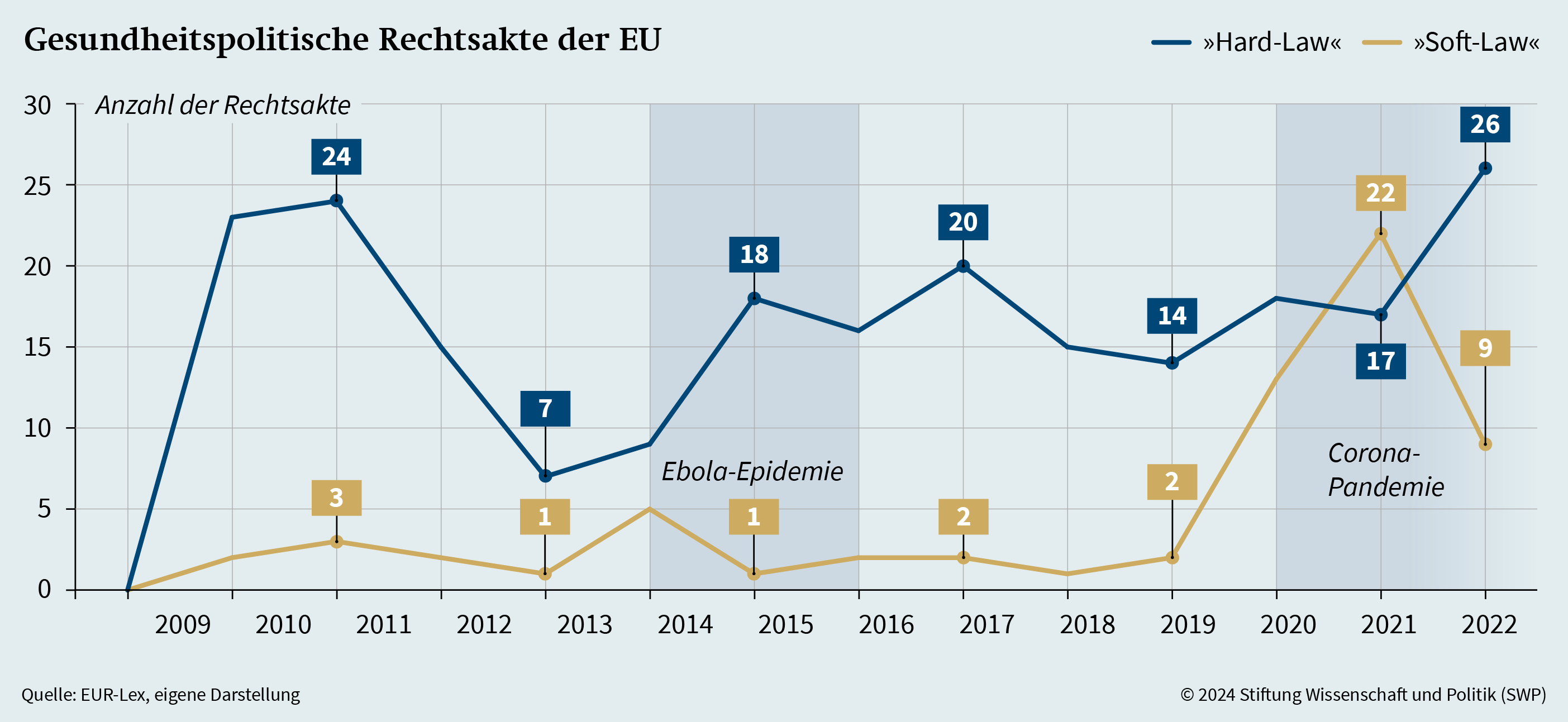

6.3.2 Gesundheitspolitische Rechtsakte der EU

6.3.3 Elemente der Europäischen Gesundheitsunion

6.3.4 Notwendigkeit von Vertragsänderungen?

6.4 Wege zu einer effektiven Gesundheitsunion

7.1 Der Anspruch der digitalen Souveränität und die digitale Agenda

7.3 Geopolitische Ausgangsbedingungen und zentrale Konfliktlinien

7.4 Legislative Aktivitäten im Rahmen der vier Großprojekte der digitalen Integration

7.5 Gestärkte Handlungsfähigkeit durch Etablieren einer europäischen digitalen (Sicherheits-)Kultur

7.6 Deutsche Europapolitik unter Bedingungen des Supranationalismus

8 Die Sicherheitsunion und der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

8.1 Kooperationsdynamik und Konfliktlinien

8.1.1 Inhaltliche Muster der rechtlichen Integration

8.1.2 Gegengewicht und Kontrolle durch das Europäische Parlament

8.2 Integrationsschritte und -inhalte seit 2009

8.2.1 Fokus auf Terrorismus und Grenzsicherung

8.2.2 Weitere Schritte in der strafrechtlichen Zusammenarbeit

8.2.3 Der Kernkonflikt um die Asylpolitik

9 Alte Probleme trotz neuer Instrumente in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)

9.1 Grenzen europäischer Handlungsfähigkeit

9.1.1 Neue Instrumente und alte Probleme in der GASP

9.2 Eine kohärente und flexible Finanzierung der EU-Außenpolitik

9.3 Parlamentarische Kontrolle der GASP

9.4 Entscheidungsprozesse und Mehrheiten in der GASP

9.5 Neue Weichenstellungen für die europäische Außenpolitik

10 Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)

10.2 Zentrale Governanceproblematik

10.2.1 Einschränkung durch die intergouvernementale Ausrichtung

10.2.2 Einschränkung durch eine fehlende Vertiefungsoption

10.2.3 Einschränkung durch funktionale Duplizierung

10.3.2 GSVP-Missionen und -Operationen

10.4 Der russische Angriff auf die Ukraine

10.4.2 Der Strategische Kompass

10.5 Ausblick – Supranationalisierung und Differenzierung

11 Die Erweiterungspolitik der Europäischen Union: Fit für die Zukunft?

11.1 Stand der Erweiterungspolitik von 2010 bis 2022

11.2 Alte Herausforderungen und neue Anregungen für die Erweiterungspolitik

11.3 Ausblick und Handlungsempfehlung

12 Das institutionelle Gleichgewicht der EU in der Polykrise

12.2 Die doppelte Resilienz des EU-Rahmens

12.2.1 Die Petrifizierung der Verträge

12.2.2 Krisenreaktion im Rahmen der EU-Verträge

12.2.3 Differenzierung in der Umsetzung

12.3 Das Janusgesicht der EU: Exekutiv‑dominierte Krisengovernance und Gemeinschaftsmethode

12.3.1 Intergouvernemental-Exekutive Krisengovernance

12.3.2 Gemeinschaftsmethode in der Regulierung

12.4 Zwischen Fragmentierung und Drang zur Kohärenz in den Institutionen

12.4.1 Drang zum Konsens im Rat und Europäischen Rat

12.4.3 Präsidentialisierung in der Kommission

13 Mitgestaltung und Selbstbehauptung im Krisenfunktionalismus. Die Mitgliedstaaten in der Polykrise

13.1 Die Mitgliedstaaten und ihre Funktionen im Krisengeschehen

13.2 Zerklüftung und Zusammenwirken

13.3 Krisenfunktionalismus statt Spillback

13.4 Schlussfolgerungen aus deutscher Sicht

14 Schlussfolgerungen: Vom Stand zur Zukunft der europäischen Integration

14.1 Analytische Ergebnisse im Querschnitt

14.1.1 Politics: wachsende politische Responsivität und anhaltende Konsensnorm

14.1.2 Policy: unscharfe Grenzen der Integration in Bereichen der Kernstaatlichkeit

14.1.3 Polity: Exekutiv-Dominanz in den Krisen

14.2 Ausblick: Vier strukturelle Herausforderungen für die EU in der kommenden Legislaturperiode

Einleitung: Die Europäische Integration im Schatten der Krisen

Raphael Bossong / Nicolai von Ondarza

»Europa wird in Krisen geschmiedet, und es wird die Summe der zur Bewältigung dieser Krisen verabschiedeten Lösungen sein«, lautet die vielzitierte These Jean Monnets zu Krisen als Triebkräften europäischer Integration.1 An Krisen, von zum Teil existentiellem Charakter, hat es der Europäischen Union (EU) im letzten Jahrzehnt nicht gemangelt. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Dezember 2009, der letzten großen Vertragsrevision, ist die Union sogar nahezu permanent im Krisenmodus (»Polykrise«) gewesen: Eurokrise, Migrationskrise, Rechtsstaatskrise, die Krim-Annexion und der russische Krieg gegen die Ukraine sowie die Corona-Pandemie sind nur die gravierendsten. Hinzu kommen der Aufstieg EU-skeptischer und populistischer Parteien sowohl in den Mitgliedstaaten als auch im Europäischen Parlament sowie in den Jahren 2016 bis 2020 mit Donald Trump ein US-Präsident, der die EU eher als Konkurrentin denn als Partnerin behandelte. Mit dem Brexit hat zudem erstmals ein Mitglied die Union verlassen und so – wenn auch bis dato zu hohen wirtschaftlichen und politischen Kosten – demonstriert, dass die europäische Integration reversibel ist. Im Zuge all dessen hat sich das öffentliche Bild einer Europäischen Union verfestigt, die permanent um ihr eigenes Überleben ringt, deren Mitgliedstaaten untereinander zerstritten sind und die oft in ihrer Handlungsfähigkeit den komplexen Herausforderungen nicht ausreichend gewachsen ist. Auch in der europawissenschaftlichen Debatte sind die Auswirkungen von Krisen zum zentralen Ausgangspunkt von Analysen zur Entwicklung der EU-Integration geworden. Krisen werden dabei als Höhe- oder Wendepunkte gefährlicher Entwicklungen verstanden, durch die offene Entscheidungssituationen entstehen. Diese können von den politischen Entscheidungsträger:innen sowohl zur Vertiefung der bedrohten EU als auch zu deren Desintegration genutzt werden.2

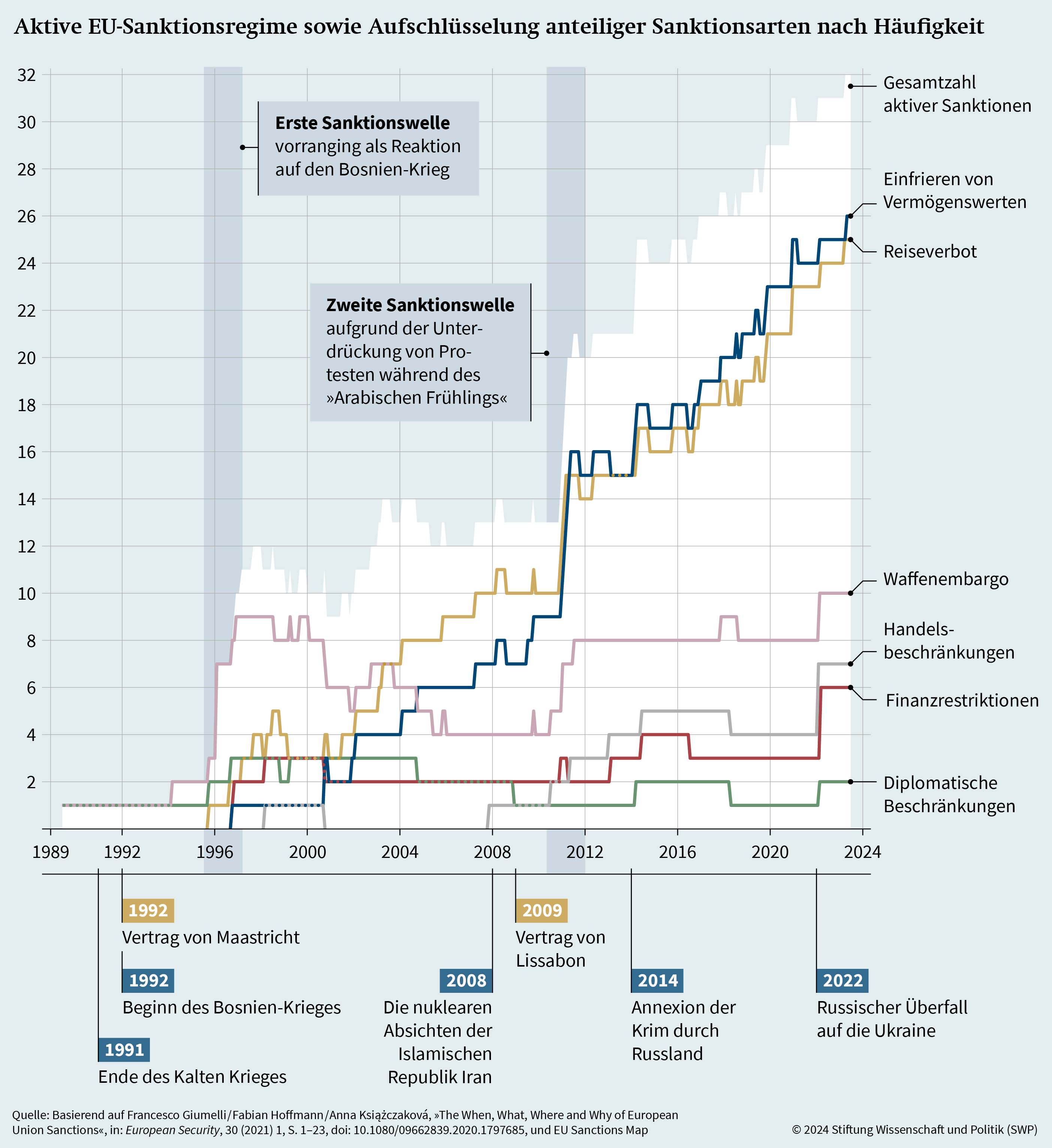

Eine andere Interpretation der EU nach ihrem Krisenjahrzehnt zeichnet hingegen das Bild einer Union, die sich dem hohen internen wie externen Druck zum Trotz als resilient erwiesen hat. Sie war demnach zwar erst angesichts der Krisen zu Integrationsschritten fähig, hat sich dabei aber grundlegend weiterentwickelt. Failing forward ist hier das Stichwort.3 Dies ist das Bild einer EU, die beim russischen Krieg gegen die Ukraine mit großer Einigkeit präzedenzlose Sanktionen gegen Russland verabschiedet, die mit ihren Mitgliedstaaten neben den USA umfassende finanzielle und militärische Hilfen für die Ukraine mobilisiert, die eine zentrale Rolle bei Beschaffung und Verteilung von Corona-Impfstoffen sowie der Finanzierung der wirtschaftlichen Erholung übernommen und die Zahl der Eurostaaten trotz Eurokrise von 16 auf mittlerweile 20 Staaten vergrößert hat.4 Doch auch und gerade über die Krisenfelder hinaus war die Europäische Union in anderen Politikbereichen zu tiefgreifender Gesetzgebung in der Lage; davon zeugen etwa der europäische Green Deal zur Ausgestaltung der Transformation in Klima- und Energiepolitik oder der Digital Services Act und der Digital Market Act zur digitalen Regulierung.

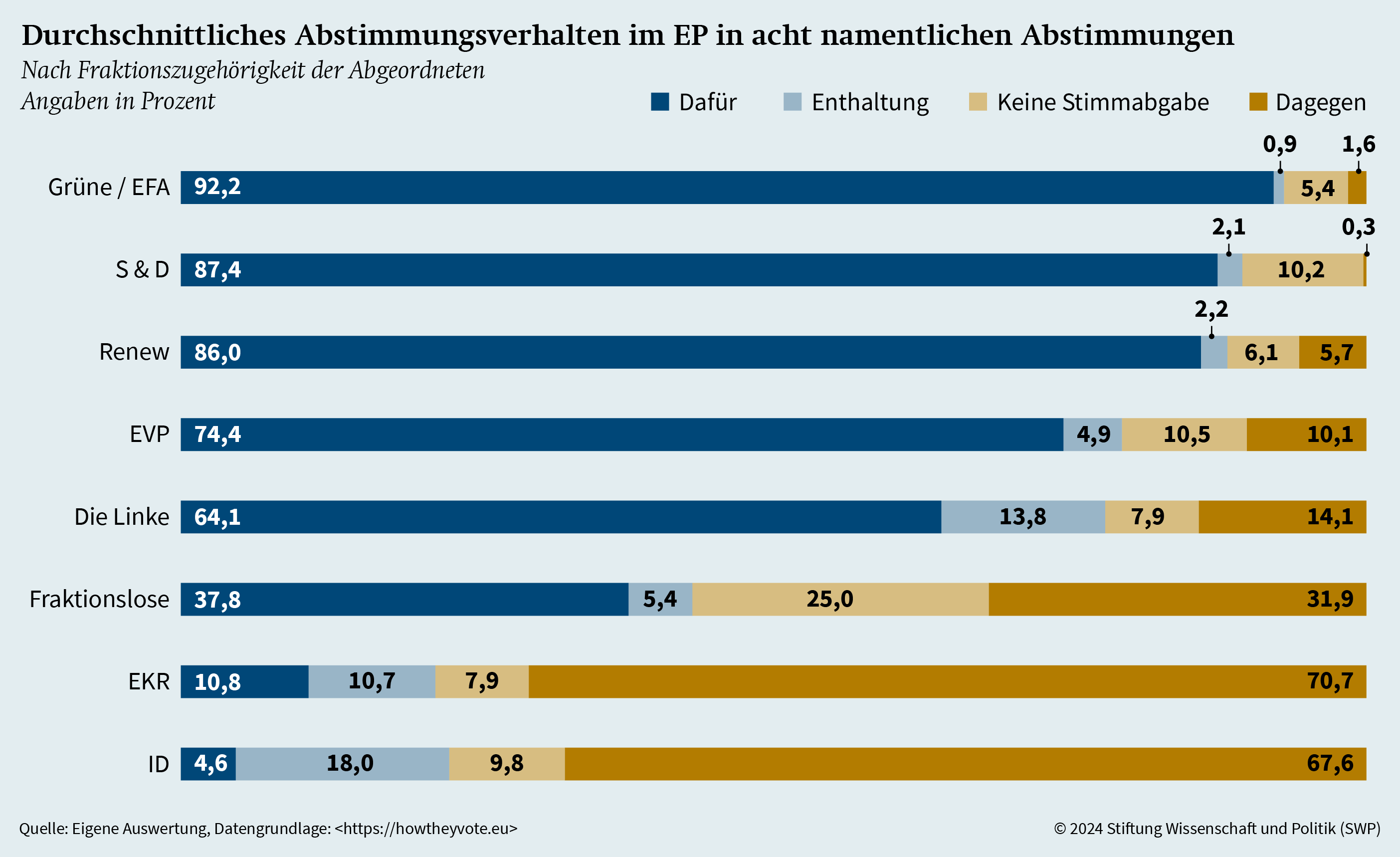

Unter dem Eindruck dieser Krisen ist die Europäische Union deutlich politisiert worden. Lange vorbei sind die Zeiten des »permissiven Konsenses« darüber, dass die »immer engere Union« und weitere europäische Vertiefung von allen Regierungen der Mitgliedstaaten zumindest im Grundsatz getragen werden. Vielmehr finden sich in allen Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Maltas) EU-skeptische oder sogar ‑feindliche Parteien, die in immer mehr Staaten auch Regierungsverantwortung übernommen haben oder sogar an der Spitze der Regierung stehen. Das lange Zeit hohe Maß an Einigkeit in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine etwa wird durch Uneinigkeit zwischen West- und Mittel-/Osteuropa (beispielsweise über den Umgang mit Russland) oder Nord- und Südeuropa (unter anderem in der Wirtschaftspolitik) konterkariert.5 Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel und der israelischen Reaktion darauf zeigte sich die EU außenpolitisch tief gespalten.6 Parteipolitisch manifestiert sich sowohl in den EU-Institutionen als auch innerhalb der Mitgliedstaaten ein wachsendes Maß an Fragmentierung, das zulasten der früher dominanten Parteien der Europäischen Volkspartei und der europäischen Sozialdemokraten geht.7 In der aktuellen Legislaturperiode sind im Europäischen Parlament, analog zur Regierungsbildung in vielen EU-Staaten, für Beschlüsse komplexe Mehrheiten aus mindestens drei Fraktionen notwendig. Zugenommen haben auch die interinstitutionellen Rivalitäten, zumindest in Fragen der Weiterentwicklung der EU. So war etwa die Konferenz zur Zukunft Europas 2021/22 von Machtspielen zwischen Parlament, Rat und Kommission überschattet.8 Seitdem fordert das Europäische Parlament immer lautstärker fundamentale Reformen der EU, einschließlich der Einberufung eines Konvents für Vertragsänderungen,9 während der Großteil der Mitgliedstaaten – zumindest jenseits existentiellen Krisendrucks – die Abgabe weiterer Souveränität an die EU und neue institutionelle Debatten ablehnt.10 Im Krisenfall dagegen haben die Mitgliedstaaten immer wieder neue Instrumente ohne Parlamentsbeteiligung geschaffen.11

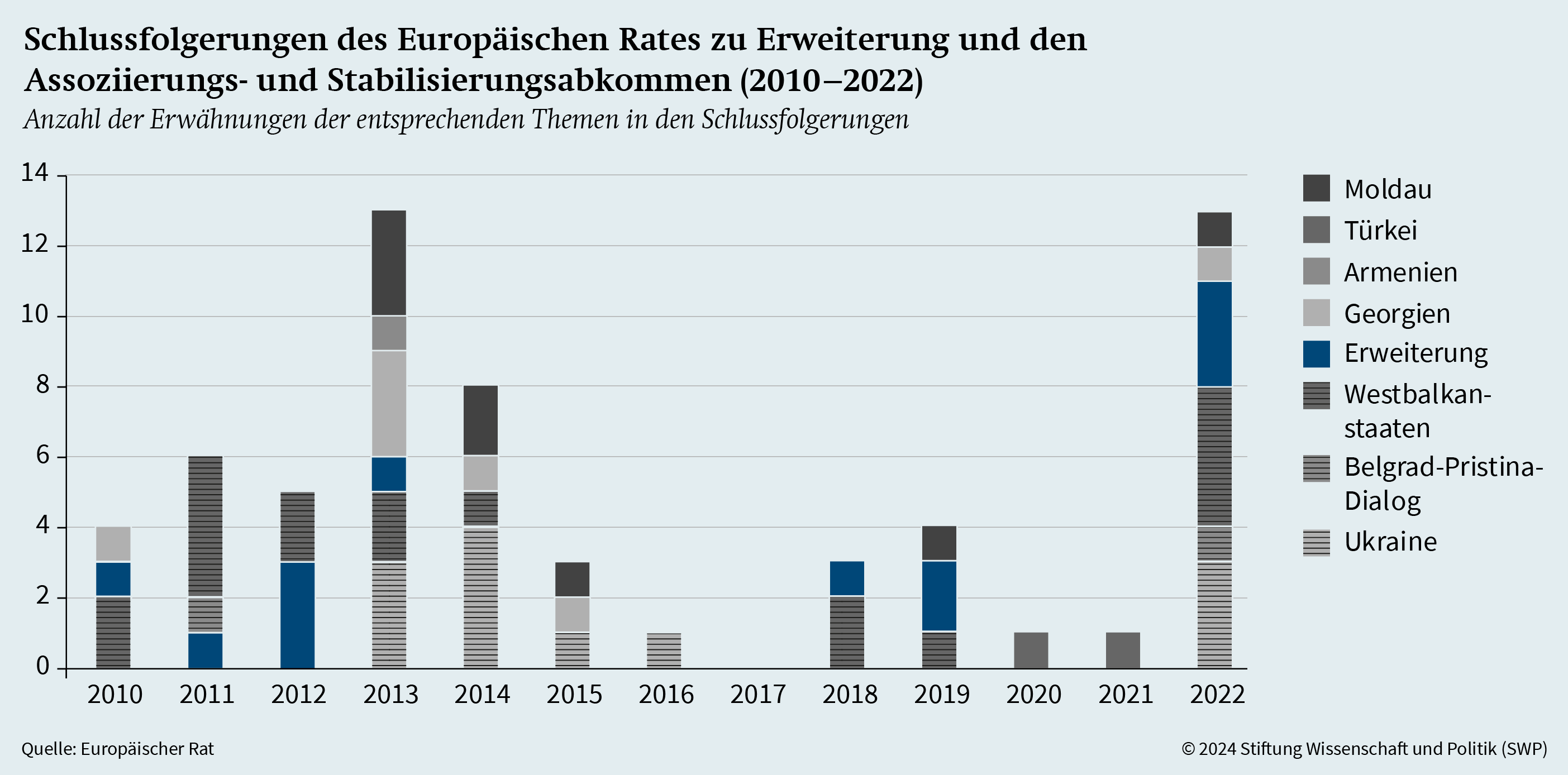

Eben jene institutionellen Reformdebatten haben mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine neue Dynamik erhalten. So hat der Beschluss des Europäischen Rates vom Juni 2022, der Ukraine und der Republik Moldau den EU-Kandidatenstatus zu verleihen, das geostrategische Element in der Erweiterungspolitik und die Perspektive einer EU mit 35 oder mehr Mitgliedstaaten wiederbelebt. Auch wenn die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten vor 2030 unwahrscheinlich ist, vertreten zumindest Deutschland und Frankreich die Ansicht, dass vor der nächsten Erweiterung umfassende institutionelle Reformen notwendig seien, um die Handlungsfähigkeit der EU zu erhalten und zu festigen.12 Im Dezember 2023 haben die EU-Staats- und ‑Regierungschefs (in Abwesenheit von Viktor Orbán) auf dem Europäischen Rat sowohl die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und der Republik Moldau beschlossen als auch das Ziel bekräftigt, die Erweiterung der EU und interne Reformen parallel voranzutreiben.13 In Reaktion auf den Bericht der deutsch-französischen Expertengruppe zu EU-Reform und Erweiterung14 hat dabei auch die Debatte an Fahrt aufgenommen, ob und inwieweit in einer EU mit mehr als dreißig Mitgliedstaaten auch ein höheres Maß an Differenzierung innerhalb der Union und in ihrem Umfeld geboten sei.

In der Gesamtschau zeigt sich also, dass die Europäische Union vielschichtiger ist als eine »Krisenunion«, mit deutlichen Unterschieden je nach Politikbereich. Um dieser Komplexität gerecht zu werden und Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der EU zu geben, werden in diesem Gemeinschaftsprojekt der Forschungsgruppe EU / Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik der Stand der Integration und die Entwicklungsperspektiven der EU analysiert. Im Vordergrund stehen dabei vier Fragestellungen: Wie hat sich die EU unter dem Einfluss der Polykrise in verschiedenen zentralen politischen Projekten entwickelt, insbesondere soweit diese Kernbereiche nationaler Souveränität betreffen? Haben die krisengetriebenen Politikentscheidungen europäisches Regieren quantitativ und qualitativ verändert, auch mit Spill-over-Effekten über das jeweilige Politikfeld hinaus? Wie haben sich das Machtgefüge und die Konfliktlinien zwischen den EU-Institutionen sowie zwischen den Mitgliedstaaten innerhalb der Politikbereiche verändert? Und welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus der Analyse für die politischen Prioritäten der EU bis 2030 ableiten?

Zur Beantwortung dieser Fragen befassen wir uns in dieser Sammelstudie mit der Entwicklung der Integration in insgesamt zehn zentralen politischen Projekten der EU sowie übergreifend mit deren Auswirkungen auf die Machtverhältnisse zwischen den Mitgliedstaaten und Institutionen der EU. Als Untersuchungszeitraum wird jeweils der Prozess seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Dezember 2009 bis heute in den Blick genommen, mit Variationen je nachdem, wann bei den jeweiligen politischen Projekten die größten Entwicklungsschübe zu beobachten waren. Damit ist die komplette Dauer der EU-Polykrise abgedeckt. Zudem unterliegen alle untersuchten Projekte der gleichen primärrechtlichen Kompetenz- und Institutionenordnung durch den Lissabonner Vertrag.

Die EU politischer Projekte

Um die Bandbreite des Standes an Integration in der EU zu erfassen, muss man sich verschiedene Politikfelder und Bereiche der EU anschauen. Denn sie wirkt heute mit ihrer Politik in fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens hinein und übernimmt dabei wichtige Aufgaben bei der Bereitstellung öffentlicher Güter, wenn auch mit breitgefächerter Kompetenzgrundlage, von ausschließlichen über geteilte bis hin zu lediglich koordinierenden Zuständigkeiten. In Krisensituationen entsteht dadurch selbst in Bereichen, in denen die Union nur begrenzte oder gar keine formellen Kompetenzen hat, in der Bevölkerung die Erwartung, dass die EU zur Lösung oder Eindämmung der Krise beiträgt.

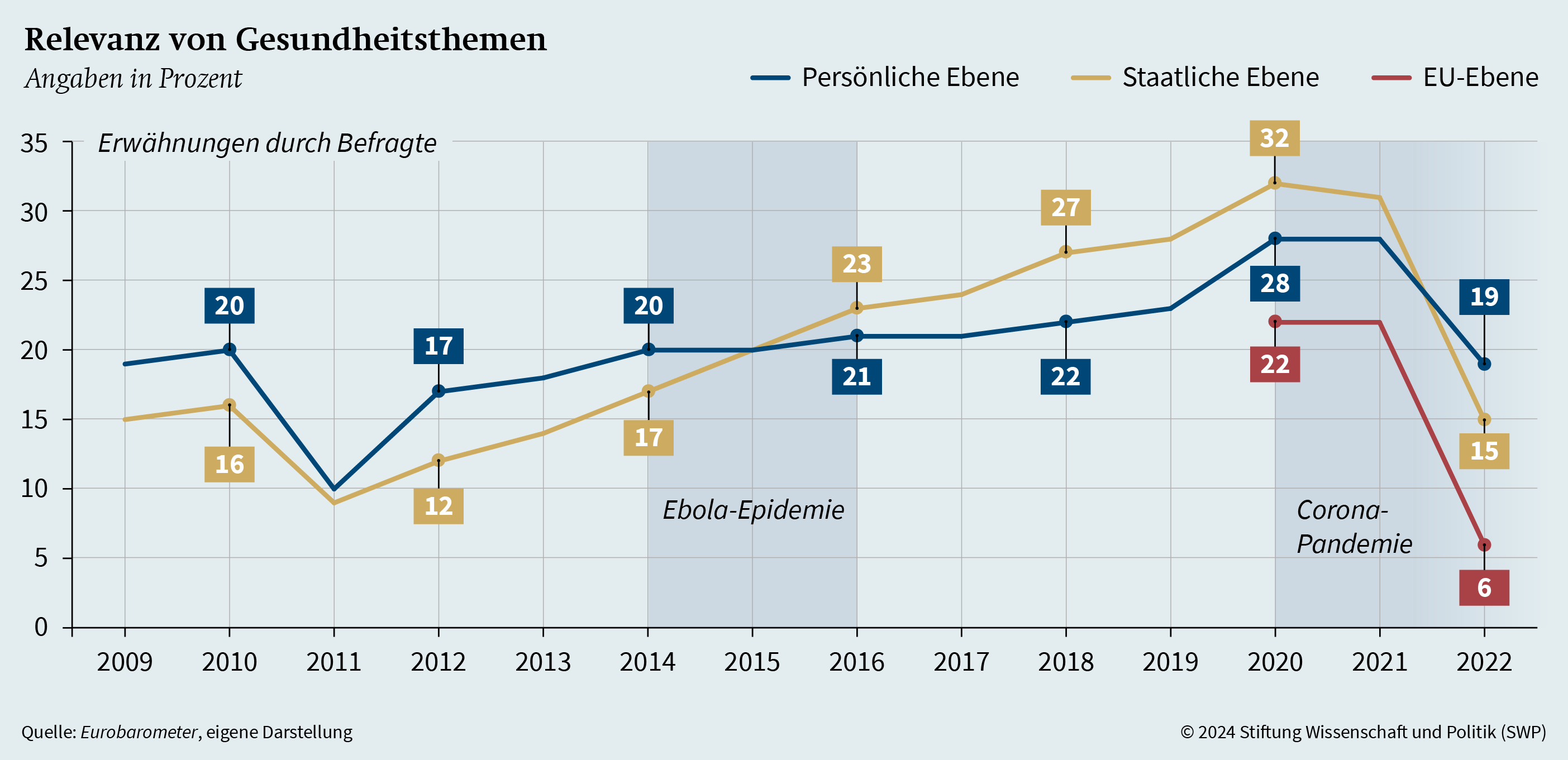

Das beste Beispiel hierfür ist die Corona-Pandemie. Obgleich die Gesundheitspolitik nicht zu den geteilten Kompetenzen der EU gehört, sollte die Union aus Sicht der Bevölkerung durch Solidarität, Bereitstellung von Ressourcen und gemeinsame Regelungen zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen beitragen. Mit gemeinsamer Impfstoffbeschaffung, digitalem Impfzertifikat, Unterstützung von nationalen Kurzarbeitsprogrammen und nicht zuletzt dem Wiederaufbaufonds NextGenerationEU (NGEU) hat die EU – nach kurzer Schockstarre – im Verlauf der Pandemie eine Reihe von innovativen Instrumenten erarbeitet, mit denen sie jenseits ihrer begrenzten Kompetenzgrundlage einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen leisten konnte.15

Hinzu kommt, dass auch in anderen Politikbereichen zunehmend Politikinhalte aus unterschiedlichen vertraglich definierten Feldern – zum Teil mit unterschiedlichen Kompetenzgrundlagen – zu einem politischen Projekt verknüpft werden.

So berührt etwa der europäische Green Deal über die klassische Klimapolitik hinaus die Außenhandelspolitik (in Form des CO2-Grenzausgleichsystems), die Energiepolitik, die Agrarpolitik und mit Vorgaben zu Bauwirtschaft oder Auto- und Luftverkehr auch Aspekte der Wirtschafts- und Industriepolitik. Aus diesem Grund haben wir uns bei der Auswahl und Analyse der Themen in dieser Sammelstudie nicht ausschließlich an den vertraglich festgelegten Kompetenzbereichen orientiert, sondern auch an den politisch definierten zentralen Projekten der EU. Dabei zeigt sich, wie die tatsächlichen vertraglichen Kompetenzen in der Umsetzung der Vorhaben den jeweiligen Handlungsspielraum und die Beschlussfassung bestimmen.

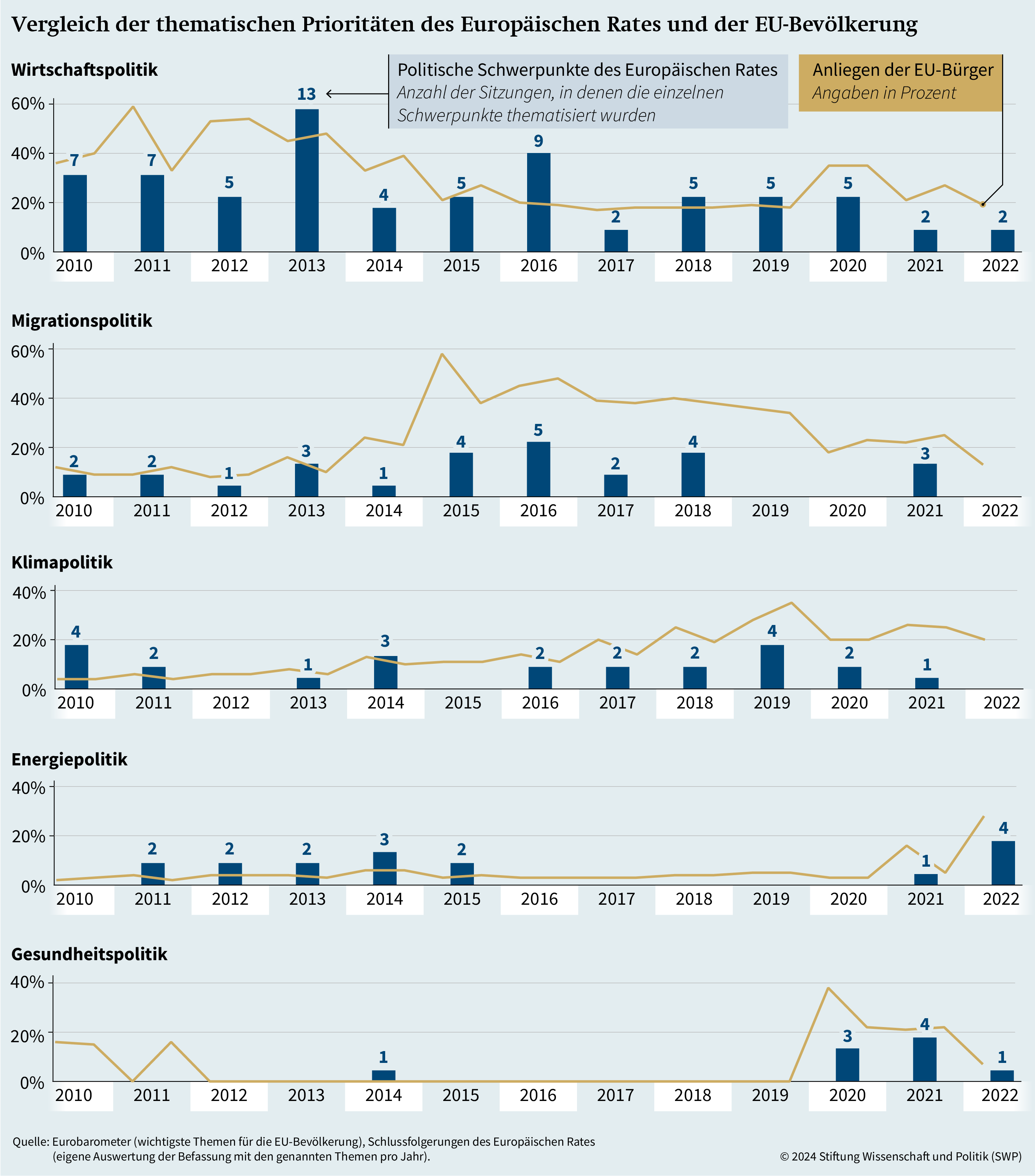

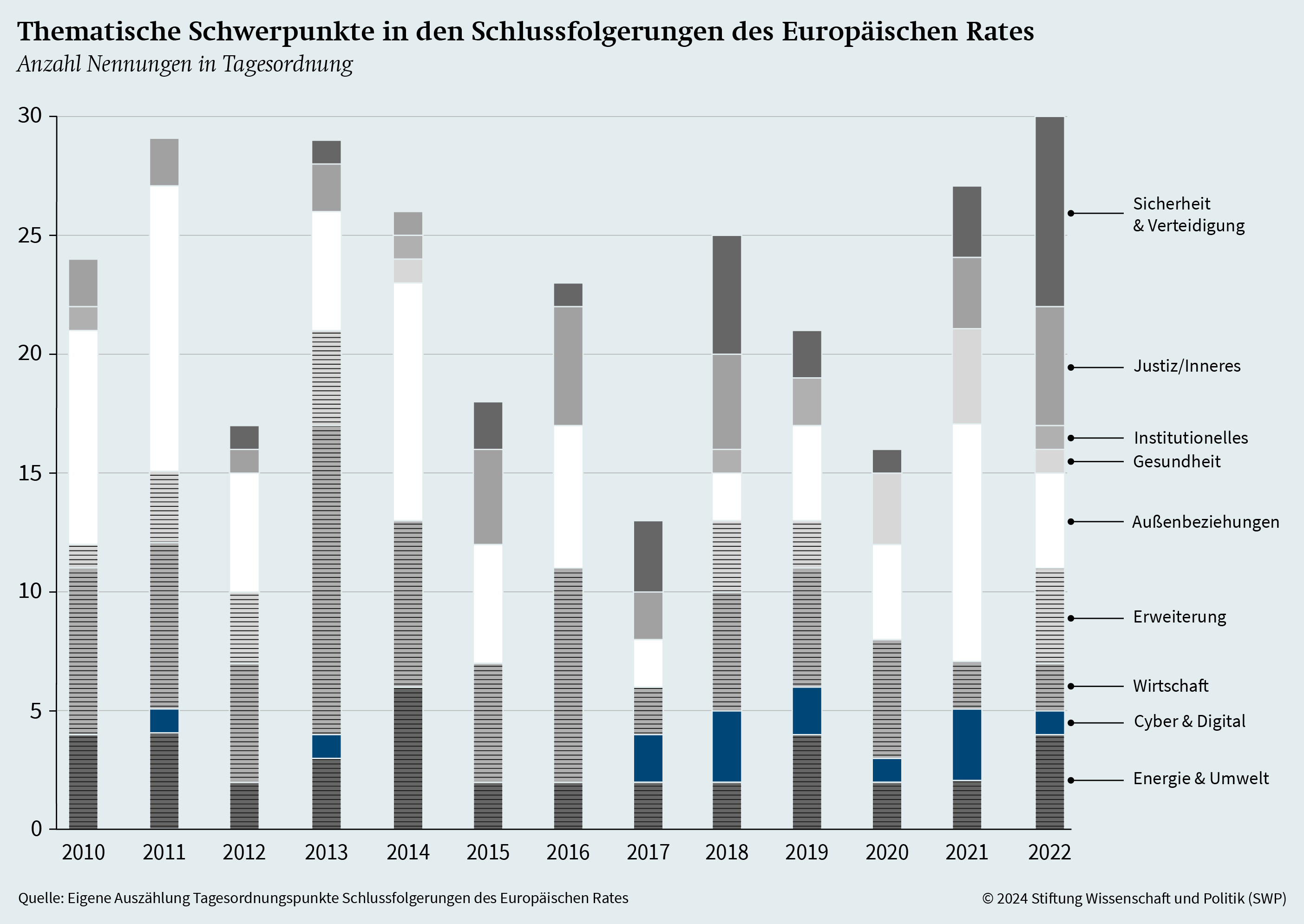

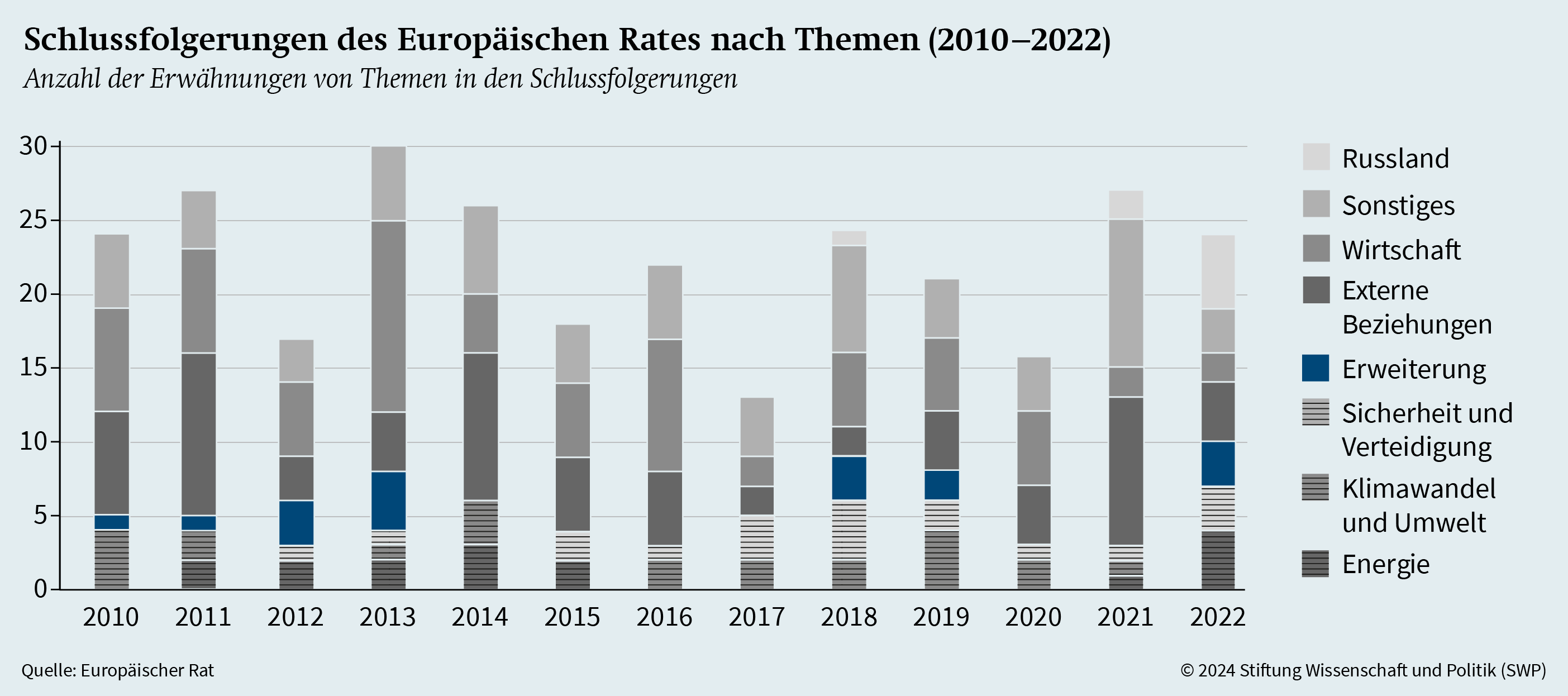

Die zentralen politischen Projekte der EU lassen sich aus drei Quellen ableiten. Da ist erstens die Strategische Agenda des Europäischen Rates, mit der die Staats- und Regierungs:chefinnen der EU jeweils zu Beginn eines institutionellen Zyklus – also der Legislaturperiode des Europäischen Parlaments und der Amtszeit einer EU-Kommission – die politischen Prioritäten für die nächsten fünf Jahre festlegen. Im aktuellen institutionellen Zyklus (2019–2024) waren dies etwa der Schutz der Bürger:innen und ihrer Freiheiten, der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit durch Entwicklung eines europäischen Zukunftsmodells, die Verwirklichung eines grünen, fairen und sozialen Europas sowie die Stärkung der EU in der Welt.16 Mit Blick auf die tatsächlichen Befassungen des Europäischen Rates (siehe Grafik 1) kommen noch die krisenbedingten Prioritäten hinzu. In den Jahren 2020 bis 2022 war dies etwa die Pandemiebekämpfung, und 2022/23 standen die Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriff und damit verbunden Sicherheit und Verteidigung sowie Energiepolitik im Vordergrund.

Als zweite Quelle institutioneller Schwerpunktsetzung sind die politischen Prioritäten der EU-Kommission von Bedeutung, sowohl pro fünfjähriger Legislaturperiode als auch in ihren jährlichen Arbeitsprogrammen. Diese sind politisch in der Regel eng an die Strategische Agenda des Europäisches Rates angelehnt, aber nicht vollständig damit identisch. So verfolgt etwa die amtierende Kommission von der Leyen sechs Prioritäten, von denen der europäische Green Deal, die Stärkung der europäischen Wirtschaft (»Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen«) und jene der EU in der Welt sich weitgehend mit der Agenda des Rates überschneiden.17 In den drei Prioritäten Digitalstrategie, Förderung der europäischen Lebensweise (einschließlich Rechtsstaatlichkeit) sowie Festigung der Demokratie in Europa gibt es leichte Abweichungen von der Prioritätensetzung des Rates.

Drittens wurden zur Identifizierung der zentralen politischen Projekte jene politischen Themen herangezogen, die den EU-Bürger:innen am wichtigsten sind.

Betrachtet man ausgewählte Hauptthemen – Wirtschaftspolitik, Klimapolitik, Energiepolitik, Außen- und Sicherheitspolitik, Migration oder Gesundheitspolitik –, so zeigt sich ein hohes Maß an Überschneidungen von Erwartungen der Bürger:innen mit der offiziellen EU-Agenda (siehe Grafik 1). Kommt es zu akuten Krisen, die insbesondere im Europäischen Rat verhandelt werden, erweisen sich die EU-Institutionen als besonders responsiv. Die »Gesundheitsunion« hat die Kommission von der Leyen in Reaktion auf die Corona-Pandemie ausgerufen, und die »Energieunion« sollte die Antwort der EU auf die Erpressbarkeit durch Nutzung fossiler Energieträger und die steigende (Energiepreis-)Inflation im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sein. Längerfristig schwelende Herausforderungen wie die Transformation der Wirtschaft werden eher über die EU-Gesetzgebung von Kommission, Ministerrat und Parlament als durch Kriseninterventionen des Europäischen Rats behandelt.

Mehr als eine Krisenunion

Zehn Themen wurden auf Basis dieser Erkenntnisse für die Analyse zum Stand der Integration ausgewählt: die Neuordnung der wirtschaftspolitischen Koordinierung, die Frage der Risikoteilung bei der Weiterentwicklung der Eurozone, die Energiepolitik, der Green Deal, die Gesundheitsunion, die Cyber- und Digitalpolitik, die Sicherheitsunion (einschließlich der Asyl- und Migrationspolitik), die Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Verteidigungspolitik und nicht zuletzt die Erweiterungspolitik.

In seinem Beitrag zur wirtschaftspolitischen Koordinierung der EU untersucht Peter Becker den Widerspruch, der in der europäischen Wirtschaftspolitik durch die nationale Souveränität der Mitgliedstaaten und die Notwendigkeit gemeinschaftlicher Handlungsmöglichkeiten entsteht. Das wirtschaftspolitische Instrumentarium der EU ist dadurch unvollständig. Die wirtschaftspolitische Reaktion der Union auf Krisen wird von den nationalen Regierungen dominiert, während in Zeiten wirtschaftspolitischer Routine die Kommission die europäische Wirtschaftspolitik bestimmt. Becker schlägt vor, die EU mit zusätzlichen wirtschaftspolitischen Werkzeugen wie einer erweiterten Zuständigkeit für steuerpolitische Fragen auszustatten, damit sie wirksame Anreize setzen kann. Das Ziel sollte lauten, mehr gemeinschaftliche öffentliche Güter durch eine europäische Wirtschaftspolitik bereitzustellen, die in höherem Maße als bisher demokratisch legitimiert ist.

Die Eurozone war der Ausgangspunkt der ersten großen EU-Krise unter dem Vertrag von Lissabon: der Eurokrise. In seinem Beitrag analysiert Paweł Tokarski den aktuellen Stand zur weiterhin kritischen Frage der Risikoteilung, die sich von dem ursprünglichen No-bailout-Ansatz über konditionalisierte Bailouts wie die Hilfspakete für Griechenland zum Whatever-it-takes-Regime entwickelt hat. Heute stützt sich die Risikoteilung auf drei Elemente: den – politisch hoch belasteten und außerhalb des EU-Systems angesiedelten – Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), die Interventionen der Europäischen Zentralband (EZB) auf dem Anleihemarkt und die Ungleichgewichte im sogenannten Target-2-System. In der Summe erfolgte die Risikoteilung dabei durch einen chaotischen, krisengetriebenen Prozess mit aktiven Interventionen der EZB und automatisch im Interbankenverkehr entstehenden Ungleichgewichten. Als Ergebnis wird das derzeitige System der Risikoteilung durch den geldpolitischen Kanal dominiert. Perspektivisch aber sollte die politische Ebene dazu eine Alternative schaffen, beispielsweise durch eine stärkere Verknüpfung mit dem ESM.

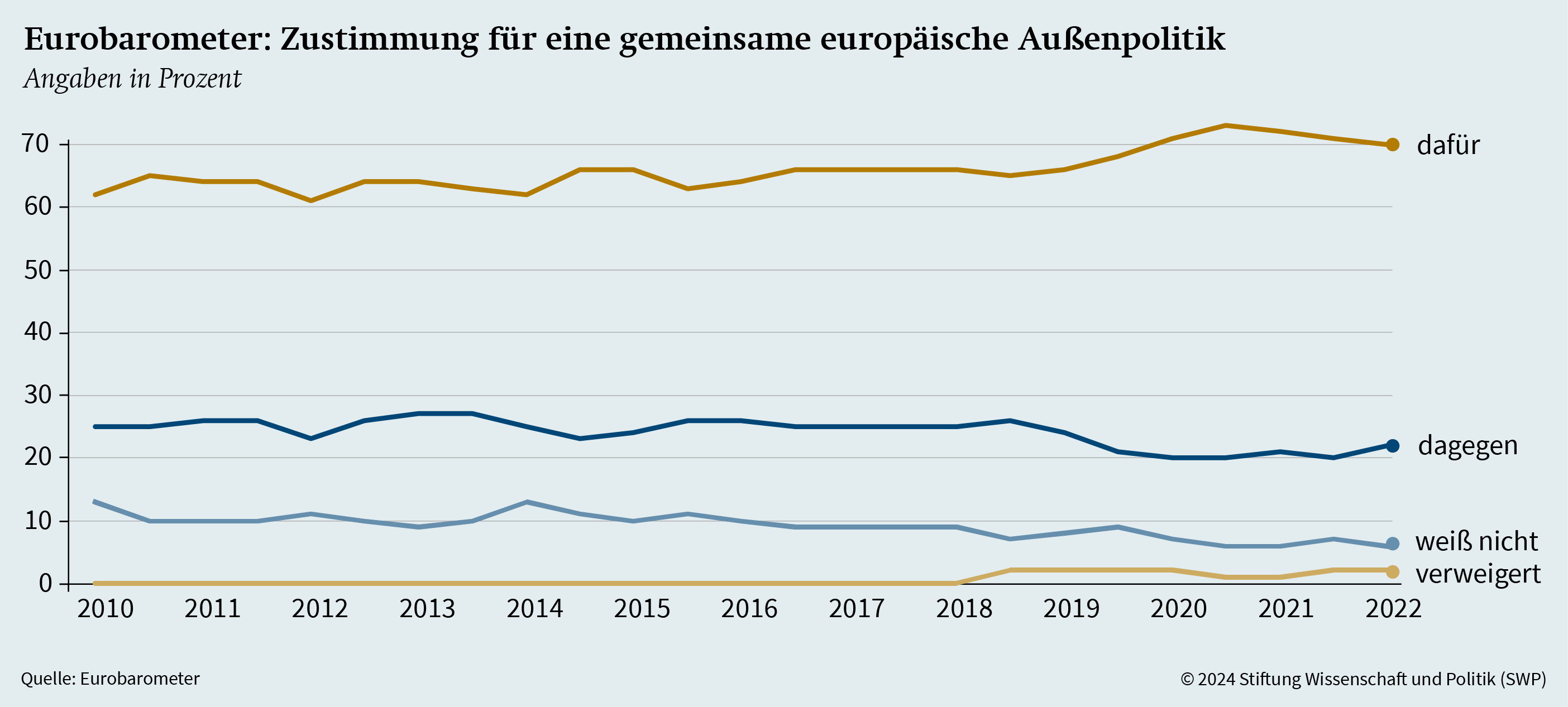

In seinem Beitrag »Krisenimprovisation oder Quantensprung?« analysiert Lasse Michael Böhm die EU-Energiepolitik im Zeichen von Ukraine-Krieg und Green Deal. Die Energiepolitik gehört zu den Bereichen, in denen die Erwartungen der Bevölkerung und die tatsächlichen Kompetenzen der EU weit auseinanderklaffen. So ist die Unionskompetenz auch nach dem Vertrag von Lissabon weitgehend auf »negative Integration« beschränkt, also darauf, Markthemmnisse und Divergenzen abzubauen, während Fragen etwa zum Energiemix in nationaler Hand bleiben. Gleichzeitig spricht sich in Eurobarometer-Umfragen eine deutliche Mehrheit der Befragten für eine Abkehr von fossiler Energie aus Russland, einen raschen Ausbau erneuerbarer Energien und eine Ausweitung der gemeinsamen europäischen Energiepolitik aus. Vor dem Hintergrund des Krieges ist es der EU im Jahr 2022 tatsächlich gelungen, nicht nur den Green Deal weiterzuverfolgen, sondern angesichts großer Geschlossenheit Maßnahmen zur Befüllung der Gasspeicher, zum gemeinsamen Gaskauf und zur Regulierung zwecks Eindämmung der Energiepreisinflation zu verabschieden. Dabei hat die EU jedoch verstärkt auf den Notstandsartikel 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zurückgegriffen. Für die nächste Legislaturperiode stellt sich daher die Frage, ob diese pro-aktive Herangehensweise auch jenseits der akuten Krise und angesichts nach wie vor zwischen den Mitgliedstaaten bestehender Differenzen zum Energiemix aufrechterhalten werden kann.

Eng verbunden mit der Energiepolitik ist die Analyse des Green Deal von Felix Schenuit. Der Green Deal gilt als das wichtigste Projekt der Kommission von der Leyen und das größte Legislativpaket dieses institutionellen Zyklus. Darüber hinaus greift er mit über zehn Gesetzgebungsprozessen nicht nur in die Klimapolitik, sondern in viele andere Politikbereiche ein, darunter die Agrarpolitik, die Industrie- oder die Wirtschaftspolitik. Schenuits Analyse zeigt, dass es der Kommission auf der einen Seite gelungen ist, die Kernvorhaben auch unter veränderten Umständen (Pandemie, energiepolitische Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine) durch Rat und Parlament zu bringen. Auf der anderen Seite haben die politischen Konfliktlinien sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch im Parlament eher zu- als abgenommen. Mit Blick auf die Europawahlen 2024 und darüber hinaus steht daher zu erwarten, dass sich die Polarisierung und Politisierung der EU-Klimapolitik verschärfen werden.

Michael Bayerlein verfolgt demgegenüber die Frage, ob und inwiefern die Europäische Gesundheitsunion (EGU) nach der Pandemie (und somit nachlassender Politisierung) weiterentwickelt werden kann. Er betont, dass der Aufbau der EGU im Kern mit der Schaffung eines gemeinsamen Handlungsrahmens in Fragen der grenzüberschreitenden öffentlichen Gesundheit sowie der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung einhergehen muss. Trotz beschränkter Kompetenzen hat die EU bereits vor der Corona-Pandemie Rechtsakte erlassen. Diese Ansätze wurden während der Pandemie ausgebaut, ohne den Kompetenzrahmen qualitativ zu erweitern. Letzteres, schlussfolgert Bayerlein, erscheint nachrangig. Stattdessen sollte der bestehende Handlungsspielraum effizienter genutzt werden, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die medizinische Versorgung innerhalb der EU zu verbessern. Konkrete nächste Schritte könnten die Erweiterung des Mandats für das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) um die Erhebung von Gesundheitsdaten und die Entwicklung einer Strategie zur Verbesserung der medizinischen Versorgung durch gezielte Förderung mittels EU-Fonds und im Rahmen des Europäischen Semesters umfassen.

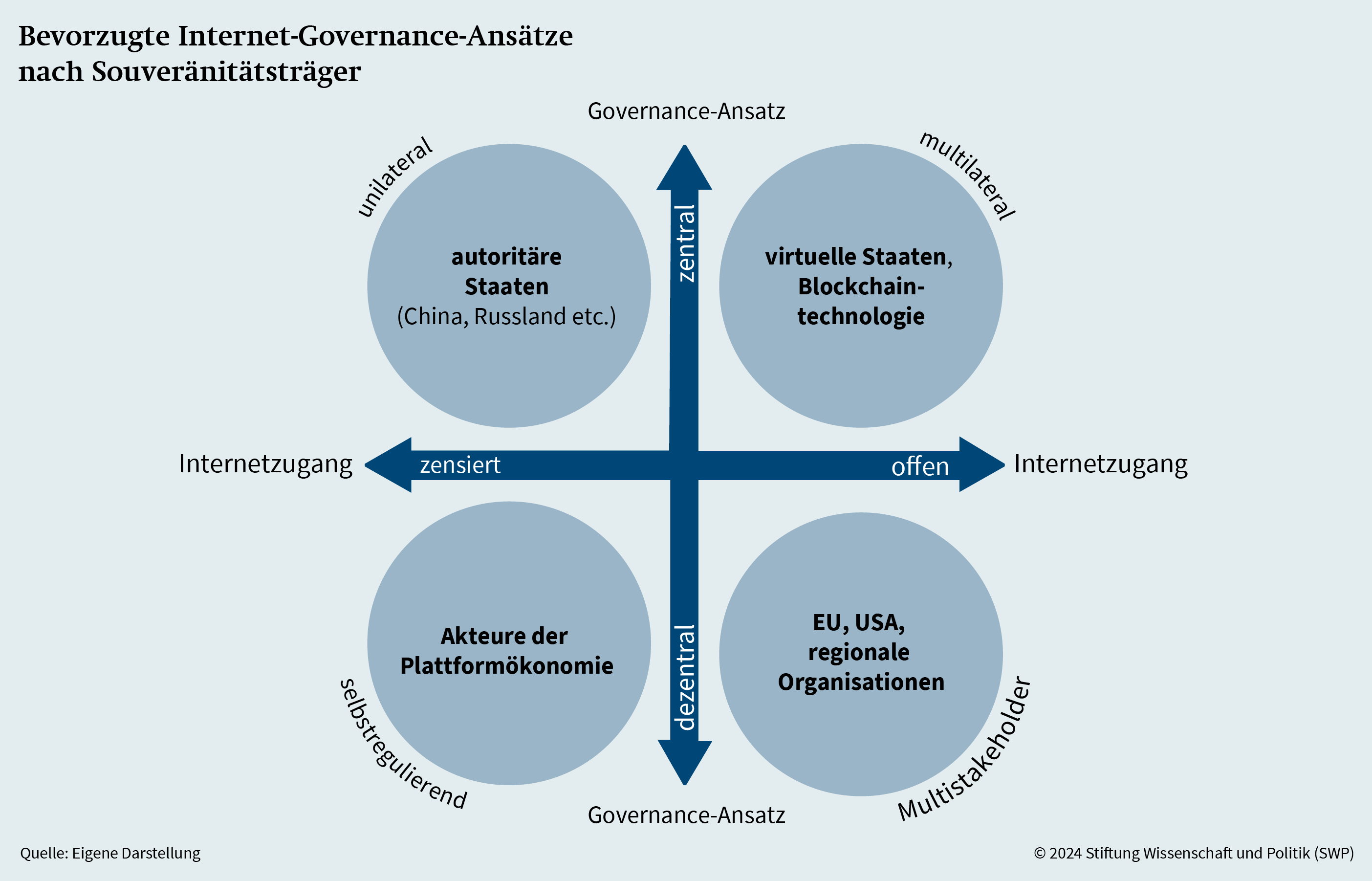

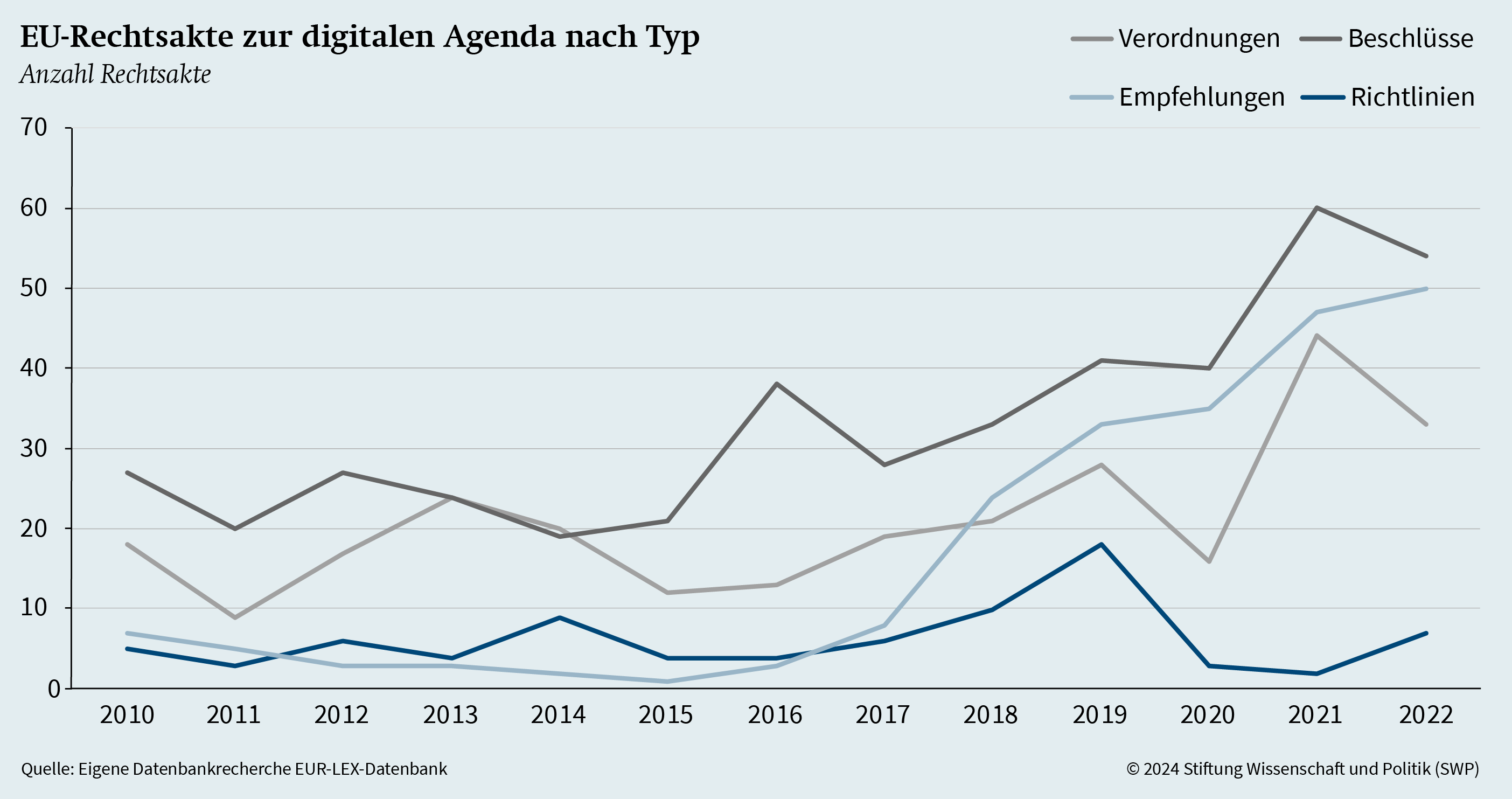

Annegret Bendiek und Isabella Stürzer unterstreichen in ihrem Beitrag zur digitalen Agenda der EU, dass die Union zunehmend als geopolitische digitale Akteurin auftritt, was durch den transnationalen Charakter digitaler Technologien und Märkte begünstigt wird. Die Autorinnen zeigen auf, dass die EU durch europäische Gesetzgebungsinitiativen als globale Standardsetzerin in der Digitalmarktregulierung an Einfluss gewinnt, diese aber auch investitions- und innovationshemmend wirken können, wenn Rechtsunsicherheiten fortbestehen. Mit dem EU-Rechtsakt zur Cybersicherheit wurde ein wichtiger Integrationsschritt vollzogen, während das Gesetz über künstliche Intelligenz (AI Act) eine weitere Pionierleistung darstellen könnte. Trotz dieser Fortschritte ist die europaweite Digitalpolitik eher von Fragmentierung als von Integration gekennzeichnet, mit unterschiedlichen Fortschritten in Digitalisierung und Digitalwirtschaft sowie variierenden Konzepten von Infrastruktur-Resilienz in den Mitgliedstaaten. Bendiek und Stürzer schlagen vor, nicht auf eine Entkopplung von China, sondern auf die Reduktion von Risiken zu setzen, und betonen die Notwendigkeit von Kooperation anstelle von Autonomie. Sie warnen vor protektionistischen Tendenzen; die EU sei besser beraten, ihre bereits existierenden Kapazitäten auszubauen und dafür zu sorgen, dass sie als Zielmarkt attraktiver wird.

In seinem Beitrag zur Sicherheitsunion analysiert Raphael Bossong die Entwicklung der EU-Integration im Bereich von Grenzsicherheit, innerer Sicherheit und anderen nichtmilitärischen Sicherheitssektoren. Sowohl die terroristische Bedrohung als auch der starke Zustrom von Flüchtenden haben diesen Bereich, insbesondere seit 2015, ins Zentrum der EU-Prioritäten rücken lassen. Das rechtlich undefinierte Projekt der Sicherheitsunion stützt sich dabei primär auf die vertraglichen Kompetenzen im »Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes«. Hier zeigt die Analyse, dass sich die EU-Aktivitäten in diesem besonders sensiblen Bereich staatlicher Souveränität ebenfalls verschoben haben: von einem »negativen« Integrationsprozess, also dem Abbau grenzüberschreitender Hindernisse, zur Ambition einer »positiven« Integration mit gemeinsamen Befugnissen für EU-Agenturen und Standards. Auf der einen Seite ist es trotz hochgradiger Politisierung und harter Konflikte über Solidarität und Lastenteilung gelungen, langfristig den Ausbau europäischer Kapazitäten etwa durch EU-Agenturen, gemeinsame Daten- und Informationssysteme sowie in der Terrorismusbekämpfung voranzutreiben. Auf der anderen Seite bleiben viele strukturelle Probleme der Asyl- und Migrationspolitik ungelöst, während gleichzeitig die normativen Grundlagen der EU in Hinsicht auf die Wahrung von Grund- und Menschenrechten erschüttert wurden.

Dominik Rehbaum analysiert in seinem Beitrag die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Union, insbesondere im Kontext der russischen Invasion in die Ukraine. Er beleuchtet die strukturelle Entwicklung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), die Herausforderungen durch das Vetorecht einzelner Mitgliedstaaten und die Notwendigkeit einer vertieften Integration. Rehbaum betont die Bedeutung von Mehrheitsentscheidungen und plädiert dafür, dem Europäischen Parlament eine größere Rolle einzuräumen. Er schlägt pragmatische kurzfristige Initiativen und mittelfristige Vertragsänderungen vor, um die Handlungsfähigkeit der EU zu verbessern. Die deutsche Regierung sollte sich führend an der Vorbereitung einer umfassenderen Reform der Außenpolitik beteiligen.

Markus Kaim stellt der Europäischen Union mit Blick auf die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der vergangenen Dekade ein gemischtes Zeugnis aus. Zwar gebe es eine große Anzahl an Missionen und Operationen; die GSVP verliere aber an Dynamik, die Ressourcen seien unzureichend, es mangele an politischer Unterstützung, und die notwendige Klärung des Verhältnisses zur Nato und zu den USA stehe weiterhin aus. Der Krieg in der Ukraine hat diese bekannten Schwächen der EU als internationaler Akteurin einmal mehr deutlich gemacht, jedoch auch zu einem Konsens geführt, der für ein wirksames sicherheitspolitisches Handeln unerlässlich ist. Die EU hat im Fall der Ukraine erstmalig direkt Rüstungsgüter für eine Konfliktpartei mobilisiert. Der Umfang und die Nachhaltigkeit dieser militärischen Hilfsleistungen bieten allerdings weiterhin Anlass zu Kritik. Vor diesem Hintergrund betont Kaim die Bedeutung der strategischen Autonomie und fordert, die EU-weite Zusammenarbeit der nationalen Verteidigungsindustrien auszubauen. Letztlich bleibt es für die GSVP entscheidend, ob die EU eine tatsächlich gemeinsame strategische Ausrichtung entwickeln kann.

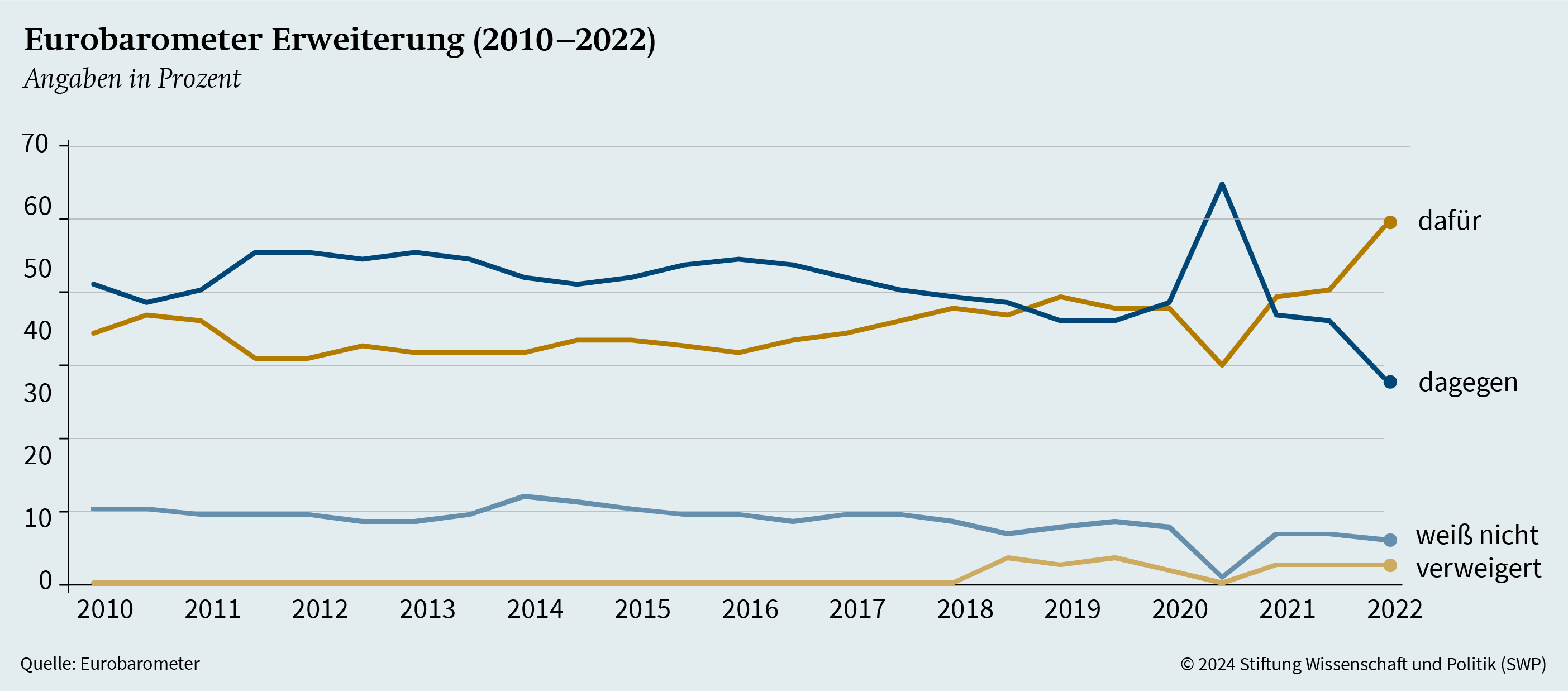

Seit Russlands Invasion in die Ukraine im Februar 2022 wird die EU-Erweiterung als geostrategisches Mittel wieder vermehrt diskutiert. Marina Vulović beleuchtet verschiedene Vorschläge zur Reform der Erweiterungsstrategie, darunter eine schrittweise Mitgliedschaft und die Möglichkeit, Kandidatenstaaten vor einer vollen Mitgliedschaft erweiterten Zugang zum Binnenmarkt zu gewähren. Sie weist darauf hin, dass das transformative Potential der EU nicht mehr gegeben ist und dass Länder wie die Ukraine und Moldau wahrscheinlich ähnliche Probleme im Erweiterungsprozess haben werden wie die Westbalkanstaaten seit 2013. Die Autorin schlägt vor, klare Schritte für die Kandidatenländer auszuarbeiten, die den verbesserten Binnenmarktzugang bis 2030 greifbar machen, und mehr Ressourcen bereitzustellen, um deren sozioökonomische Annäherung zu beschleunigen. Vulović unterstreicht, dass Reformen im Erweiterungsprozess mit Reformen der EU selbst einhergehen müssen und dass die Integration in den Binnenmarkt nicht als Ersatz für eine volle Mitgliedschaft gesehen werden sollte, sondern als Schritt in einem Prozess, der klare Anreize bietet.

Aufbauend auf diesen Analysen werden die Entwicklungen abschließend in drei Querschnittsanalysen zusammengeführt. Nicolai von Ondarza hebt mit Blick auf die institutionellen Beziehungen hervor, dass die Union seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon massive Herausforderungen überstanden hat – ohne formelle Änderungen an den Verträgen. Diese doppelte Resilienz, also die Bewährung der EU trotz großer Krisen bei gleichzeitiger Starre des vertraglichen Integrationsstands, hat zu auseinanderstrebenden Dynamiken geführt. In der Krisengovernance dominieren die exekutiv-intergouvernementalen Institutionen, mit dem Europäischen Rat im Zentrum und einer zunehmend gestärkten Europäischen Kommission, während das Europäische Parlament fast vollständig außen vor bleibt. Dies gilt insbesondere für die in der Pandemie und im Zuge des russischen Angriffskrieges neu geschaffenen Instrumente der Union. Im Gegensatz dazu basieren die großen regulativen Vorhaben der EU, wie der Green Deal oder die digitale Agenda, auf der Gemeinschaftsmethode, mit voller Mitsprache des Europäischen Parlaments und unter verbreiteter Nutzung des effektiveren, aber im Vergleich zum formalen Gesetzgebungsverfahren intransparenteren Trilog-Verfahrens. Von Ondarza beleuchtet auch die Auswirkungen der zunehmenden Fragmentierung und (partei-)politischen Polarisierung innerhalb der Institutionen. Im Rat der EU und im Europäischen Rat hat der Wille zur Konsensfindung zugenommen, während in der EU-Kommission eine Hierarchisierung und Präsidentialisierung zu verzeichnen ist. Im Europäischen Parlament hingegen werden Verhandlungen durch die politische Fragmentierung komplizierter, was letztlich zu dessen Schwächung im interinstitutionellen Gefüge beiträgt, gerade bei den kurzfristigen Krisenentscheidungen. Von Ondarza weist abschließend darauf hin, dass die Frage der institutionellen Reform, einschließlich möglicher Vertragsänderungen, im Kontext potentieller Beitritte von Staaten wie der Ukraine oder der Republik Moldau wieder an Bedeutung gewinnen wird.

Kai-Olaf Lang erörtert in seinem Beitrag die immer vielschichtigere Rolle der Mitgliedstaaten in der EU-Governance, zwischen Ermöglichung von weitergehender Integration und Abwehr einer schleichenden Supranationalisierung. Bei sich vertiefender Integration bleiben die Mitgliedstaaten ein Faktor der Heterogenität, weswegen die politischen Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten je nach Inhalten variieren und keine konstanten Blöcke entstehen, etwa zwischen großen und kleinen oder nördlichen oder südlichen Mitgliedstaaten. Vielmehr haben die Krisen dazu geführt, dass mehrere Themenfelder politisch stark aufgeladen wurden, bei denen sich aufgrund dringender Handlungserfordernisse die Interessenkonstellationen, etwa von Nettoempfängern und Nettozahlern, neu sortierten. Ebenso schwankte je nach Krise die Präferenz der Mitgliedstaaten für europäische Solidarität und Ausbau der Kooperation. Es ergibt sich somit ein flexibler »Krisenfunktionalismus«, der von den Mitgliedstaaten sowie dem Europäischen Rat und der EU-Kommission getragen wird. Etwaige Veto- und Blockadepositionen einzelner Mitgliedstaaten konnten nicht durchgehalten werden oder jenseits des Brexits eine Rückabwicklung der Integration erzwingen. Eine konstitutionelle Vertiefung der EU, etwa durch Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen, stößt mittlerweile jedoch auf breitere Ablehnung als bei früheren Vertragsänderungen, als dies sukzessive geschah. In diesem komplizierten politischen Umfeld bleibt das deutsch-französische Verhältnis von besonderer Bedeutung, um sowohl impulsgebend als auch moderierend zu wirken.

Im Fazit resümieren Raphael Bossong und Nicolai von Ondarza, dass der Fortgang der Integration nicht allein an unmittelbaren Handlungszwängen festgemacht werden kann. Jenseits der Krisenbewältigung muss die EU strukturelle Herausforderungen angehen. Das politische System der EU sieht sich einer zunehmenden Fragmentierung gegenüber, selbst wenn bislang die Arbeitsfähigkeit gewahrt bleibt. Die in den vergangenen Jahren getroffenen Maßnahmen und Entscheidungen in vielen der untersuchten zentralen Politikfelder berühren die Kernstaatlichkeit der Mitgliedstaaten und stoßen dadurch an Grenzen; zumindest erfordern sie neue, krisenunabhängige Legitimationsgrundlagen. Vertragsrevisionen müssen also nicht nur mit Blick auf die EU-Erweiterung und die Ausweitung von Mehrheitsentscheiden, sondern auch hinsichtlich der demokratischen und rechtsstaatlichen Verfasstheit der Union in den kommenden Jahren in Angriff genommen und mit Nachdruck verfolgt werden.

Analysen der zentralen politischen Projekte

Wirtschaftspolitische Koordinierung: Von der politischen Koordinierung zu einer neuen EU-Politik

Es ist noch immer überraschend, dass die EU dreißig Jahre nach Schaffung des europäischen Binnenmarkts und zwanzig Jahre nach Einführung der gemeinsamen Währung nicht über die Kompetenz verfügt, eine eigene europäische Wirtschaftspolitik zu gestalten und umzusetzen. Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) heißt es in den Artikeln 120 und 121 lediglich, dass die Mitgliedstaaten ihre nationalen Wirtschaftspolitiken als »eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse« betrachten und im Rat »im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb« koordinieren. Die Krisen in der Eurozone vor einem Jahrzehnt, die Corona-Pandemiekrise und nun die Energie- und Inflationskrise als Folge des Krieges in der Ukraine haben aber gezeigt, dass die EU durchaus über die Zuständigkeit für eine eigenständige und kraftvolle europäische Wirtschaftspolitik sowie über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen sollte. Die wirtschaftspolitischen Reaktionen der EU auf diese Krisen sowie die Transformationsherausforderungen des globalen Klimawandels haben bestätigt: Die EU ist zu einem Krisenmanagement zwar generell in der Lage, ihre Möglichkeiten sind jedoch begrenzt und es bedarf häufig immenser Anstrengungen mit zum Teil hohen politischen Kosten, damit sie im Krisenfall tatsächlich schnell und zielgerichtet handeln kann.

Die tiefere Ursache dieser Kompetenzlücke liegt in dem fundamentalen Widerspruch zwischen dem Festhalten der Mitgliedstaaten an ihren nationalen wirtschafts-, beschäftigungs- und sozialpolitischen Souveränitäten und der nicht zu übersehenden Notwendigkeit, in eben diesen Politiken gemeinschaftliche, europäische Handlungsmöglichkeiten zu schaffen. Hinzu kommt der Widerspruch zwischen den Erfordernissen einer einheitlichen, supranationalen Währung und der Weiterführung von nationalstaatlichen Wirtschaftspolitiken. Da die Mitglieder im europäischen Währungsraum keine eigene Geldpolitik mehr betreiben können und somit auf den Währungspuffer verzichten, ist eine gemeinsame Wirtschaftspolitik umso wichtiger.1 Es mangelt jedoch häufig an Konvergenz der mitgliedstaatlichen Volkswirtschaften und ihren entsprechenden Wirtschaftspolitiken. Die nationalen Wirtschafts- und Wachstumsmodelle sind vielfach disparat und reichen von einem auf nationale Wettbewerbsfähigkeit angelegten angebots- und exportorientierten deutschen Modell bis zu dem noch immer stark etatistischen und nachfrageorientierten französischen Ansatz. Die »varieties of capitalism«2 erschweren so eine kohärente europäische Wirtschaftspolitik sowie die weitere Harmonisierung von nationalen Dienstleistungsmärkten und Sozialsystemen als Ergebnis einer supranationalen Legislativtätigkeit.

Eine wirkliche und wirksame europäische Wirtschaftspolitik ist jedoch erforderlich, will man die Vorteile der mit dem Binnenmarkt geöffneten Märkte zur Gänze ausschöpfen, gemeinsam auf den globalisierten Märkten bestehen und die europäische Währungsunion dauerhaft und nachhaltig stabilisieren. Der Europäische Rat hat ebenso wie die Europäische Kommission die Notwendigkeit europäischer wirtschaftspolitischer Handlungsfähigkeit erkannt. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten in ihrer Erklärung von Rom zum sechzigsten Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge ihre Absicht, sich weiterhin für eine »wohlhabende, wettbewerbsfähige, nachhaltige und sozial verantwortungsvolle Union« einzusetzen, »die Wachstum generiert und Arbeitsplätze schafft« und »in der die Volkswirtschaften sich annähern«.3 Die Europäische Kommission unter ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen betonte in ihren politischen Leitlinien ebenfalls den Willen, die europäische soziale Marktwirtschaft voranzutreiben.4 Bereits die Vorgängerkommission unter Präsident Jean-Claude Juncker hatte sich die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Belebung der Investitionstätigkeit in Europa auf die Fahnen geschrieben, um so neue Arbeitsplätze zu schaffen.5

Wirtschaftspolitik ist immer Querschnittspolitik, die viele Politikbereiche oder spezifische wirtschaftspolitische Themen betrifft und beeinflusst. Umgekehrt wird auch sie stets von den Entwicklungen in anderen Politikfeldern geprägt. Eine strikte Abgrenzung zu anderen Politikfeldern, eine Eingrenzung ihrer Handlungsformen und ‑notwendigkeiten oder eine Spezifizierung von Instrumenten ist insofern schwer möglich. Darüber hinaus wird eine solche Abgrenzung, Konkretisierung und Spezifizierung stets auch vom jeweiligen wirtschaftspolitischen Leitbild bestimmt: Dominiert, wie insbesondere in Deutschland, eine wirtschaftsliberale und ordnungspolitische Sichtweise, gilt die Grundüberzeugung, dass der Staat sich bei seinen wirtschaftspolitischen Eingriffen auf die Festlegung von Rahmenbedingungen beschränken sollte. Steht ein etatistisches Verständnis im Vordergrund, wird dagegen ein staatliches Vorgehen propagiert, um das Marktgeschehen in Hinblick auf ein spezifisches Problem oder einen besonderen Sektor aktiv zu beeinflussen. Industriepolitische Maßnahmen zum Beispiel in Form regulativer Öffnung oder Abschottung von Märkten oder die Subventionierung einzelner Sektoren werden daher entweder skeptisch beurteilt oder gerade eingefordert. Dies bedeutet zugleich, dass die Indikatoren, mit denen die Bedeutung und der Europäisierungsgrad der Wirtschaftspolitik gemessen werden – also die Anzahl europäischer Rechtsakte oder die im EU-Budget eingestellten Gelder –, von dieser eher normativen Grundentscheidung abhängen. Wirtschaftspolitik ist jedoch stets und unvermeidlich mit Kosten und Lasten verbunden, politischen wie finanziellen, und folglich mit der Frage, wie diese Lasten oder umgekehrt auch die Vorteile wirtschaftspolitischer Maßnahmen verteilt werden.

Die Aufgaben einer europäischen Wirtschaftspolitik

In einer sozialen Marktwirtschaft, die das Ziel und das wirtschaftspolitische Leitbild6 auch der EU ist, bestehen die wichtigsten Aufgaben staatlicher Einflussnahme auf ökonomische Prozesse in der Stabilisierung zu Zeiten konjunktureller Schwankungen und im Ausgleich von Konjunkturzyklen, in der Verringerung gesellschaftlicher Wohlfahrtsunterschiede, im Einschreiten bei Formen des Marktversagens sowie in der sozialen und beschäftigungspolitischen Abfederung der Folgen wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Die direkten oder mittelbaren Instrumente einer solchen marktorientierten Wirtschaftspolitik sind im Grundsatz finanzielle, steuerliche oder sonstige Anreize zur Aufnahme oder Aufgabe einer spezifischen wirtschaftlichen Tätigkeit, die Regulierung von Märkten durch staatliche Gesetzgebung und Vorgaben sowie die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer. Die Europäische Union verfügt über einige dieser wirtschaftspolitischen Instrumente, jedoch nicht über alle, und sie kann keineswegs selbständig darüber entscheiden, welche Instrumente sie einsetzt, in welcher Form und welchem Umfang.

Im Zentrum der europäischen Wirtschaftspolitik steht zweifellos der europäische Binnenmarkt. Die EU ist mit ihrer Gesetzgebung in der Lage, Märkte zu öffnen oder neu zu schaffen, etwa die Telekommunikationsmärkte, oder sie auch zu schließen bzw. zu schützen wie im Falle des Agrarmarkts. Vor allem aber kann sie Märkte regulieren, also beispielsweise soziale oder umweltpolitische Mindest- oder Sicherheitsstandards vorgeben. Einen besonderen Stellenwert hat die europäische Wettbewerbspolitik. Mit ihren strikten gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln und dem grundsätzlichen Verbot staatlicher Subventionen garantiert die EU den freien und fairen Wettbewerb im Binnenmarkt. Hinzu kommen weitere Politiken und Instrumente wie die europäischen Struktur- und Kohäsionsfonds oder andere Förderprogramme sowie eine europäische Industriepolitik, um spezifische wirtschaftspolitische Probleme aufzugreifen oder gewünschte Entwicklungen anzustoßen und zu fördern.

Die Notwendigkeit einer europäischeren Wirtschaftspolitik ist nicht umstritten.

Die Notwendigkeit einer europäischeren Wirtschaftspolitik als solcher ist mithin in den Institutionen und Mitgliedstaaten der EU nicht umstritten. Kontrovers diskutiert werden jedoch deren Leitbilder, die Form und das Ausmaß, die Instrumente und teilweise auch die Ziele. Die nationalen Interessen divergieren, und die Mitgliedstaaten verfolgen widersprüchliche Ziele – je nach wirtschaftspolitischen Herausforderungen, dem Maß an Betroffenheit von externen ökonomischen Schocks oder Krisen und den daraus erwachsenden Dringlichkeiten wirtschaftspolitischer Maßnahmen sowie der Verteilung der Anpassungskosten. Um die zum Teil weit auseinanderliegenden nationalen Positionen einander anzunähern, schlägt die Europäische Kommission deshalb in der Regel zunächst gemeinsame wirtschaftspolitische Ziele, verbindliche Prioritäten und Leitlinien vor, die dann von den Mitgliedstaaten akzeptiert und umgesetzt werden sollen. Die Art der Implementierung sowie teilweise auch die Auswahl geeigneter wirtschaftspolitischer Maßnahmen verbleiben in der Regel in deren jeweiliger Zuständigkeit. Die EU, das heißt zumeist die Europäische Kommission, überwacht dann die Einhaltung und Umsetzung der gemeinsam vereinbarten Ziele und Vorgaben. Sie verfügt somit über die Möglichkeit einer begrenzten und mittelbaren wirtschaftspolitischen Steuerung.

Aufgabe einer europäischen Wirtschaftspolitik ist es demzufolge, unter schwierigen internationalen Rahmenbedingungen eine ausgewogene Balance zwischen den Einzelinteressen der Mitgliedstaaten und der Wirtschaftsakteure einerseits und dem europäischen Gesamtwohl sowie den gemeinsamen wirtschaftspolitischen wie gesellschaftlichen Zielen andererseits zu finden. Der EU mangelt es hierfür häufig an politischen Handlungsspielräumen zum wirksamen Einsatz ihrer Instrumente, auch das wirtschaftspolitische Instrumentarium der EU selbst ist begrenzt. Beispielsweise verfügt sie nicht über ausreichende Budgetmittel, über deren Verwendung sie autonom entscheiden kann, um effektive und nachhaltige finanzielle Anreize zu setzen. Sie kann auch keine Steuern erlassen, um die Preisbildung auf den europäischen Märkten zu beeinflussen; umfassende eigene beschäftigungs- und sozialpolitische Kompetenzen, um die Folgen ökonomischer Entscheidungen abfedern zu können, fehlen ihr. Das wirtschaftspolitische Instrumentarium der EU beschränkt sich derzeit also vornehmlich auf die politische Abstimmung und Koordinierung der mitgliedstaatlichen Wirtschaftspolitiken.

Wirtschaftspolitische Koordinierung in Krisenzeiten

Gerade in Krisenzeiten ist es das vordringliche Ziel der EU, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krisen zu lindern und die ökonomische Leistungsfähigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu sichern. Maßnahmen zur EU-Krisenbewältigung bestehen insofern stets darin, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Beschäftigung zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu festigen. Gerade im europäischen Krisenjahrzehnt wurde die wachsende Notwendigkeit einer kohärenten europäischen Wirtschaftspolitik oder zumindest in der EU abgestimmter Reaktionen auf die diversen Krisen offensichtlich.

Die Krisen und ökonomischen Schocks und die Betroffenheit einzelner Mitgliedstaaten waren durchaus unterschiedlich und führten folglich auch zu divergierenden Belastungen. Während die Verschuldungskrise in der Eurozone und die Reaktionen der globalen Finanzmärkte vor mehr als einem Jahrzehnt zunächst nur einige Mitgliedstaaten in der Eurozone direkt und mit voller Wucht trafen, führte die Pandemiekrise zu Beginn des Jahrzehnts in allen Mitgliedstaaten der EU-27 zu Verwerfungen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Auch die wirtschaftspolitischen Konsequenzen der immens gestiegenen Inflationsraten, der steigenden Zinskosten sowie der latenten Klimakrise und die Notwendigkeit, die nationalen Wirtschaftsmodelle zu transformieren, betreffen alle Mitgliedstaaten. Während einige Krisen auf externe Entwicklungen zurückgeführt wurden, interpretierten zumindest manche Mitgliedstaaten andere Krisen als Folge interner (Fehl-)Entwicklungen in der EU, der Eurozone oder in einzelnen Mitgliedstaaten. Damit variierte auch die Zustimmung zu gemeinschaftlichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Reformen sowie die Bereitschaft, während der Krisen politische und finanzielle Lasten zu übernehmen. Demzufolge waren die politischen Handlungsspielräume und ‑möglichkeiten für eine europäische Wirtschaftspolitik unterschiedlich groß.

Auf die Krise in der Eurozone vor rund einem Jahrzehnt reagierte die EU zunächst verhalten und mit den üblichen Instrumenten. Mit zwei Gesetzgebungspaketen, dem »six pack« und dem »two pack«, wurden die wirtschaftspolitische Koordinierung in der Eurozone ausgebaut, die Überwachung der nationalen Haushaltspolitiken verbessert und Maßnahmen zur Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte eingeführt.7 Hinzu kam mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ein neues Hilfsmittel zur Intervention im akuten Krisenfall, das heißt bei wirtschaftlichen Schocks in einem oder einigen Mitgliedstaaten der Eurozone. Damit hatte die EU bzw. die Eurozone im Verlauf der Krise wichtige neue Werkzeuge zur Stabilisierung der gemeinsamen Währung in einem erneuten Krisenfall geschaffen und die bestehenden Mechanismen für das Monitoring der nationalen Politiken geschärft.8

Das Europäische Semester entwickelte sich seit 2011 zum zentralen Instrument der europäischen Wirtschaftspolitik.

Die vielleicht wichtigste Neuerung neben dem ESM bestand in der Einrichtung des sogenannten Europäischen Semesters, eines neuen technisch-administrativen Steuerungsprozesses, der dazu dienen soll, die nationalen Wirtschaftspolitiken enger zu koordinieren und zu überwachen. Das Europäische Semester entwickelte sich nach seiner Einführung 2011 zum zentralen Instrument der europäischen Wirtschaftspolitik: ein jährlicher Handlungs- und Steuerungszyklus mit fest terminierten Abläufen aus Evaluierung, Empfehlungen und Implementierung, der alle wirtschafts-, beschäftigungs-, sozial- und inzwischen auch nachhaltigkeitspolitischen Ziele und Strategien der EU erfasst. Im Zentrum des Europäischen Semesters steht die Etablierung sogenannter länderspezifischer Empfehlungen (LSE); die Kommission erarbeitet für jeden Mitgliedstaat gesondert ein umfassendes Paket aus wirtschafts-, beschäftigungs-, fiskal- und klimapolitischen Reformvorschlägen. Diese Empfehlungen sollen möglichst detaillierte Orientierungshilfen enthalten und hinreichend präzise formuliert sein, um den Mitgliedstaaten Vorgaben zur Fortsetzung, Intensivierung oder Neuausrichtung ihrer nationalen Wirtschaftspolitiken und insbesondere für notwendige Strukturreformen zu liefern. Die Mitgliedstaaten nehmen diese Empfehlungen in ihre jährlichen nationalen Reformprogramme (NRP) auf und legen darin konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen fest. Die Reformempfehlungen sind keine rechtlichen Vorgaben im Sinne einer europäischen Verordnung oder einer Richtlinie, sondern bedürfen der rechtlichen Umsetzung auf nationaler Ebene. Die zunächst nur politische Verbindlichkeit der LSE-Implementierung wird jedoch zunehmend durch Kopplung an die Vergabe europäischer Fördergelder unterfüttert.9

Unter den Rahmenbedingungen der bestehenden europäischen Verträge ist das Europäische Semester bis dato das wichtigste Instrument für eine effektive wirtschaftspolitische Koordinierung der Mitgliedstaaten: durch Ausrichtung auf die gemeinsamen Ziele und Interessen, durch finanzielle Anreize aus europäischen Fonds und – gegebenenfalls – durch Sanktionen bei Nichtbeachtung der gemeinsam vereinbarten wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Die wirtschaftspolitische Reaktion auf die Verschuldungskrise in der Eurozone erschöpfte sich also gerade nicht in europäischer Rechtsetzung, sondern führte auch zur Verständigung auf gemeinsame europäische Ziele, die mit jeweils nationalen Politiken in den Mitgliedstaaten betont und umgesetzt werden sollen. Während in den europäischen Verträgen mit den Konvergenzkriterien eindeutige Indikatoren für die Fähigkeit zur Aufnahme in die Eurozone vorgegeben werden und mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt quantifizierbare Kriterien festgelegt wurden, die bei einem Verstoß Sanktionen bis hin zu Strafzahlungen nach sich ziehen, sieht die wirtschaftspolitische Koordinierung lediglich die freiwillige und von den Mitgliedstaaten weitgehend selbst zu bestimmende Annäherung an europäische Ziele vor. Die Methodik, gemeinsame Ziele zu vereinbaren, die mit messbaren Leistungsindikatoren unterlegt werden, wendet die Europäische Kommission inzwischen auch auf die gemeinsamen Anstrengungen zur Weiterentwicklung des europäischen Binnenmarktes und zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen und Volkswirtschaften an. Zur Messung von Wettbewerbsfähigkeit hat sie für acht Sektoren konkrete Indikatoren entwickelt, die sie jährlich erhebt und bewertet.10

In der Corona-Pandemiekrise entwickelte die EU mit NextGenerationEU (NGEU) und der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) sowie dem SURE-Programm zur befristeten Unterstützung mitgliedstaatlicher Arbeitsmarktprogramme ganz neue Instrumente der Krisenbewältigung, mit denen sie weit über die vertragsrechtlich vorgegebene Selbstbeschränkung hinausging. War die Pandemie bis Ende Februar 2020 noch eine primär gesundheitspolitische globale Krise, rückten schnell die sozioökonomischen Folgen in den Vordergrund. Durch die nationalen Grenzschließungen kam es zu Einschränkungen im Austausch von Menschen, Gütern und Dienstleistungen, was die Integrität des europäischen Binnenmarktes infrage stellte. Zugleich vertieften die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, auf die Pandemie mit nationalen Hilfsprogrammen zu reagieren, die Wettbewerbsunterschiede im Binnenmarkt. Die Gefahr wuchs, dass die europäischen Volkswirtschaften weiter auseinanderdriften und auch die gemeinsame Währung an Wert und Stabilität verlieren würden. Frühzeitig standen Prognosen eines starken Wachstumsrückgangs und damit einhergehend drastisch steigender Arbeitslosenzahlen im Raum. Der Europäische Rat vereinbarte schließlich nach schwierigen und sehr langen Verhandlungen am 21. Juli 2020 einen Kompromiss auf einen neuen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Jahre 2021 bis 2027 und ein zusätzliches, befristetes europäisches Wiederaufbaubudget unter der Überschrift »NextGenerationEU« – ein umfassendes Corona-Haushaltspaket mit dem immensen Umfang von insgesamt rund 1,8 Billionen Euro. Im Zentrum der Einigung standen die neue Fazilität ARF und die Entscheidung der EU, erstmals zu deren Finanzierung gemeinsame Kredite aufzunehmen. NGEU sollte als »außergewöhnliche Reaktion« der EU auf die Pandemie »massive öffentliche und private Investitionen auf europäischer Ebene« anstoßen, »um die Union auf den Weg zu nachhaltiger und robuster Erholung zu bringen, Arbeitsplätze zu schaffen, die durch die Corona-Pandemie verursachten unmittelbaren Schäden zu beheben und gleichzeitig die Prioritäten der Union im Hinblick auf die grüne und digitale Wende voranzubringen«.11

Diese überraschende Einigung wurde einhellig als historischer Moment bewertet; es war sogar vom »Hamilton-Moment der Europäischen Union« die Rede.12 Die rechtliche Umsetzung des politischen Kompromisses der Staats- und Regierungschefs erfolgte dann nach den üblichen Verfahren in Form der erforderlichen Verordnungen für den MFR, die Ausgabenpolitiken und ‑programme der EU sowie des neuen Eigenmittelbeschlusses zur Finanzierung des EU-Budgets. Der schwere sozioökonomische Schock der Corona-Pandemie hatte gezeigt, wie notwendig eine abgestimmte europäische Reaktion war – und die EU war anders als während der Krise in der Eurozone ein Jahrzehnt zuvor zu einer solch entschlossenen Antwort auch in der Lage. Allerdings soll dieses »neue und heikle rechtliche«13 Instrument in Zukunft nur als letzte Option für außergewöhnliche Maßnahmen bzw. Krisenreaktionen von der europäischen Politik genutzt werden können. Das Bundesverfassungsgericht legte in seinem Urteil über die Kreditaufnahme der EU die Grenzen dieser Option fest: Die EU dürfe nur ausnahmsweise Kredite als sonstige Einnahmen aufnehmen, und zwar unter den Bedingungen der Zweckbindung, der zeitlichen Befristung und nur in einer Höhe, die den Umfang der sonstigen Eigenmittel nicht übersteigen darf.14

Mit dem Green Deal15 reagierte die EU auf die andauernde Klimakrise und den daraus abgeleiteten fundamentalen Transformationsprozess der europäischen Volkswirtschaften. Die EU strebt den Übergang zu einem gerechten, klimaneutralen und digitalen Europa im nächsten Jahrzehnt an; die Nachhaltigkeit rückt ins Zentrum der europäischen wirtschaftspolitischen Koordinierung. Das Wirtschaftswachstum soll vom Ressourcenverbrauch abgekoppelt, der Übergang zu klimaneutralen Produktionsverfahren unterstützt und wettbewerbsfähige Nachhaltigkeit zum Herzstück der sozialen Marktwirtschaft Europas werden. Das vorrangige Ziel der europäischen Wirtschaftspolitik besteht nun also in einer grundsätzlichen, langfristigen und nachhaltigen Transformation der europäischen Wirtschaft. Unter diesen klimapolitischen Prämissen erfolgte eine Neuausrichtung der bestehenden wirtschaftspolitischen Koordinierungs- und Monitoring-Instrumente. Die länderspezifischen Empfehlungen zu Strukturreformen und Investitionen im Rahmen des Europäischen Semesters wurden insbesondere an die Leitlinien des nachhaltigen und grünen Wachstums angepasst. Die Förderprioritäten der europäischen Strukturfonds und der Aufbau- und Resilienzfazilität und somit ein Großteil der europäischen Fördergelder wurden auf die klimapolitischen Ziele umgelenkt. Mindestens 37 Prozent der insgesamt 723 Milliarden Euro an ARF-Mitteln (in Preisen des Jahres 2022) sollen bis Ende 2026 für Klimaschutzmaßnahmen verwendet und mindestens 30 Prozent der insgesamt rund 380 Milliarden Euro aus dem EU-Budget für die europäischen Strukturfonds für die Klimaschutzpolitik in den Regionen verausgabt werden.16

Die Neuausrichtung der europäischen Förderpolitiken und ‑instrumente zielt auf die doppelte Transformation der europäischen Wirtschaft: klimapolitisch und digital. Zusätzliche industriepolitische Maßnahmen der EU sollen in diesem Jahrzehnt dafür sorgen, dass der Industriesektor ebenfalls umweltfreundlicher, nachhaltiger und digitaler gestaltet wird, unter Wahrung der globalen Wettbewerbsfähigkeit und Beachtung sozialpolitischer Prinzipien. So will die EU eine Netto-Null-Industrie-Verordnung verabschieden, mit der sie die Entwicklung von spezifischen Technologien zur Dekarbonisierung der europäischen Volkswirtschaften fördert, beispielsweise Windkraft, Fotovoltaik, Wärmepumpen oder Batteriezellen.17 Durch industrielle Innovationen sowie den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen werden, so das Bestreben, die industrielle und strategische Autonomie Europas vorangetrieben und die Entwicklung von Schlüsseltechnologien unterstützt. Im Rahmen dieser IPCEI (Important Projects of Common European Interest), etwa in der Robotik und der Mikroelektronik oder der Biomedizin und bei Nanotechnologien, werden europäische Wertschöpfungsketten und »industrielle Ökosysteme« aufgebaut. Es geht bei den industriepolitischen Maßnahmen der EU also um die Unterstützung der Dekarbonisierung und der Digitalisierung der europäischen Industrieunternehmen sowie einer CO2-sparenden Kreislaufwirtschaft mit nationalen und europäischen Fördermitteln, für die zudem beihilferechtliche Förderspielräume geöffnet wurden. Für diese Schlüsseltechnologien hat die Kommission auch ihre strengen Beihilfeprüfungen angepasst.18

Die Anstrengungen und Maßnahmen der USA, mit einem wuchtigen Förderprogramm – dem Inflation Reduction Act – auf die Klimakrise zu reagieren und die Transformation der amerikanischen Volkswirtschaft zur Klimaneutralität zu beschleunigen, haben in der EU weitere Debatten über die Notwendigkeit einer europäischen Reaktion ausgelöst. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und der Binnenmarktkommissar Thierry Breton plädierten zunächst für zusätzliche europäische Förderinstrumente, einen Souveränitätsfonds, mit dem weitere Fördergelder an Unternehmen für Investitionen in klimaneutrale Produktion und Innovationen ausgereicht werden sollten. In ihrer Halbzeitbewertung des MFR griff die Kommission diese Idee jedoch nicht mehr auf. Die nun vorgeschlagene »Strategic Technologies for Europe Platform« (STEP),19 Plattform für strategische Technologien für Europa, soll neue Technologien für den ökologischen und den digitalen Wandel in der EU fördern. Die Kommission begründete ihr Vorgehen damit, dass auch auf diese Weise die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und ökonomische Widerstandsfähigkeit der EU konsolidiert werden könnten. Statt einer neuen Fazilität oder eines Fonds mit einer umfangreichen zusätzlichen Finanzierung will sie die bestehenden und verfügbaren Fonds im Rahmen des EU-Haushalts für die Ziele der Plattform nutzen. Wie bei ihren früheren industriepolitischen Initiativen und durchaus in Einklang mit den beschränkten Möglichkeiten der europäischen Verträge (Artikel 173 AEUV) beschränkte sich die Kommission auf die Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen für europäische Industrieunternehmen und auf punktuelle Förderimpulse.

Die Erfordernisse einer europäischen Wirtschaftspolitik

Ob während der Verschuldungskrise in der Eurozone vor einem Jahrzehnt, ob als Antwort auf die sozioökonomischen Folgen der Corona-Pandemiekrise, ob für den europäischen Green Deal oder während des globalen Förderwettbewerbs bei der Transformation der Volkswirtschaften auf dem Weg zur Klimaneutralität – in allen Fällen griff und greift die EU zunächst auf die vorhandenen Instrumente der europäischen Wirtschaftspolitik zurück: die Regulierung im europäischen Binnenmarkt, das Wettbewerbs- und Beihilfenrecht sowie die Verwendung europäischer Fördergelder als finanzielle Impulse und Anreize. Erst wenn dieses bestehende und bekannte Instrumentarium nicht ausreichend erscheint, um das angestrebte Ziel zu erreichen oder einen ökonomischen Schock bzw. eine Krise zu bekämpfen, werden zusätzliche und neue Hilfsmittel in Betracht gezogen. As wirklich neu erwiesen sich jedoch lediglich der ESM in der Eurozonenkrise und NGEU bzw. ARF während der Pandemiekrise. Das Europäische Semester, das 2011 in Reaktion auf die Krise in der Eurozone geschaffen wurde, bleibt dagegen als Koordinierungs- und Monitoring-Instrument den begrenzten europarechtlichen Möglichkeiten zur wirtschaftspolitischen Koordinierung verhaftet.

Das Europäische Semester bildet inzwischen den eingespielten institutionellen Rahmen zur administrativen Koordinierung und Abstimmung zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Regierungen in den Mitgliedstaaten über alle wirtschafts-, beschäftigungs-, sozial- und nachhaltigkeitspolitischen Fragen. Die Exekutiven verständigen sich auf gemeinsame europäische Ziele und vereinbaren nationale Implementierungsmaßnahmen. Diese Form der engen Absprachen und des kontinuierlichen Austauschs zwischen den Exekutiven auf der europäischen und der mitgliedstaatlichen Ebene eröffnet einerseits den politischen Akteuren auf beiden Entscheidungsebenen größere wirtschaftspolitische Spielräume und stärkt deren Autonomie. Die exekutiven wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozesse werden unabhängiger von der jeweiligen parlamentarischen Mitwirkung und Kontrolle. Andererseits wächst die Notwendigkeit zu gegenseitiger Kooperation und Abstimmung, denn beide exekutiven Entscheidungsebenen können nur in gegenseitiger Abhängigkeit und enger Koordinierung ihre wirtschaftspolitischen Ziele umsetzen.

Die Wirtschaftspolitik der EU ist von ihrer Exekutivlastigkeit geprägt – insbesondere in Krisen.

Diese besondere Form der wirtschaftspolitischen Exekutivlastigkeit im politischen System der Europäischen Union fällt in Zeiten ökonomischer Krisen oder Herausforderungen anders aus als in Zeiten politischer Routine: Während in Krisenzeiten die nationalen Regierungen in den Mitgliedstaaten die wirtschaftspolitische Reaktion der EU auf die jeweilige Krise dominieren und entweder zur Schaffung neuer Institutionen bereit sind oder nicht, ist es in Zeiten wirtschaftspolitischer Routine die Kommission, die mithilfe ihres Initiativmonopols zu europäischer Gesetzgebung und des Europäischen Semesters die europäische Wirtschaftspolitik bestimmt. Die parlamentarische Einbindung in diese komplexen Abstimmungsprozesse der soft governance europäischer Wirtschaftspolitik ist hingegen schwach. In Krisenzeiten wird die Politik ohnehin zumeist von den Exekutiven bestimmt; in der Routine der europäischen Wirtschaftspolitik sind die Möglichkeiten parlamentarischer Begleitung und Kontrolle gering. Die Erweiterung des Europäischen Semesters um eine parlamentarische Dimension erscheint dringend geboten.

Das Europäische Semester wird durch europäische Rechtsetzung ersetzt werden müssen.

Ob es künftig gelingen wird, die EU auf eine nachhaltige und klimaschützende Form des Wirtschaftens unter den Bedingungen der Digitalisierung zu transformieren, hängt davon ab, ob die strukturellen und systemischen Begrenzungen und Hemmnisse für eine aktive, kohärente und effiziente europäische Wirtschaftspolitik abgebaut werden können. Gesucht wird also eine Lösung, um die eklatantesten Schwächen im Instrumentarium der bestehenden wirtschaftspolitischen Koordinierung zu beheben. Vor dem Hintergrund der globalen wirtschaftspolitischen Herausforderungen20 und der ökonomischen Zwänge der europäischen Währungsunion wird das Europäische Semester, also die weiche Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken, durch ein verbindlicheres Werkzeug ersetzt werden müssen, also durch europäische Rechtsetzung. Die Vereinbarung europäischer Ziele bei gleichzeitiger Offenheit für unterschiedliche mitgliedstaatliche Implementierungswege bedarf zunehmend der Ergänzung durch Festlegung gemeinschaftlicher Maßnahmen. Die Europäische Kommission scheint mit ihren Vorschlägen zur Regulierung neuer Märkte21 und zur Konkretisierung einer europäischen Industriepolitik diesen Weg der integrationspolitischen Vertiefung bereits beschritten zu haben. Die Mitgliedstaaten sind gefordert, sich bei ihren Wirtschaftspolitiken (und den benachbarten Politikbereichen wie der Beschäftigungs- und der Sozial-, der Industrie- sowie der Energie- und Klimapolitik) verstärkt auf europäische Maßnahmen zu verständigen, also mehr nationalstaatliche Souveränität an die EU abzugeben. Um nationale Beharrungskräfte zu überwinden und eine effiziente, stabile sowie nachhaltige europäische Wirtschaftspolitik zu schaffen, wird es unabdingbar sein, Zuständigkeiten weiter zu zentralisieren und politische Entscheidungen im europäischen Rahmen zu treffen. Zu diesem Zweck sollte die EU mit zusätzlichen wirtschaftspolitischen Instrumenten ausgestattet werden, zum Beispiel einer erweiterten Zuständigkeit für steuerpolitische Fragen, damit die Gemeinschaft über den Preismechanismus wirksame wirtschaftspolitische Anreize setzen kann. Ziel muss es sein, die europäische Wirtschaftspolitik an einem gemeinsamen europäischen Mehrwert zu orientieren und so in einem höheren Maße als bislang gemeinschaftliche öffentliche Güter bereitzustellen.

Die Schaffung der Währungsunion in Europa als Ergänzung zur Integration des Binnenmarktes hat den Mitgliedstaaten viele Vorteile gebracht. Dazu gehören insbesondere der Wegfall des Wechselkursrisikos, eine verbilligte Kapitalbeschaffung und für viele Länder Kostensenkungen beim Schuldendienst. Der Euro hat auch dazu beigetragen, Folgen externer Schocks auf die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten zu begrenzen, was sich insbesondere während der Corona-Pandemiekrise gezeigt hat. Zudem hat sich die Gemeinschaftswährung in der Weltwirtschaft behauptet.1 Der Euro rangiert im globalen Finanzsystem nach dem US-Dollar an zweiter Stelle.

Trotz dieser Vorteile befindet sich der Euroraum seit 2010 in verschiedenen Phasen einer Dauerkrise, die zwischen 2009 und 2015 mehrfach eskalierte und schließlich zum Zerfall der Währungsunion zu führen drohte. Die Staatsschuldenkrise hat deutlich gezeigt, dass die Gemeinschaftswährung ein zusammenhängendes System ist. Steigt das Risiko einer Destabilisierung der Staatsfinanzen in einem Land, kann diese Entwicklung schnell auf andere Länder übergreifen und den gesamten Währungsraum erfassen. Die Mitgliedstaaten und Institutionen der Eurozone sahen sich daher gezwungen, die länderspezifischen Risiken zu verringern und diese innerhalb der Währungsunion zu verteilen.

Hier soll die Frage beantwortet werden, was die Verteilung des Länderrisikos (sovereign risk) über den Prozess der monetären Integration aussagen kann, der neben dem Binnenmarkt eine Schlüsseldimension der europäischen Wirtschaftsintegration darstellt. Wie in den anderen Politikbereichen, die in dieser Studie behandelt werden, ist der Prozess der Risikoteilung im Euroraum durch eine Reihe von Herausforderungen gekennzeichnet: Sie betreffen die Handlungsfähigkeit, die Reformbereitschaft der Mitgliedstaaten und Ansatzpunkte für Reformen in der Architektur des Euroraums, die demokratische Legitimität oder die Kohärenz des Integrationsprozesses.

Zentrale Governanceproblematik: Stabilisierung der Währungsunion

Die Frage nach den Stabilisierungsbemühungen im Euroraum während der Eurokrise knüpft unmittelbar an klassische ökonomische Theorien zu den Funktionen zentraler Wirtschaftspolitik an. Neben der Allokations- und Umverteilungsfunktion wird die Stabilisierungsfunktion als Hauptaufgabe der zentralen Governance-Ebene genannt.2 Doch trotz der theoretischen Grundlagen wurde die Frage nach der Notwendigkeit einer Stabilisierungspolitik in den EU-Verträgen nicht behandelt. Interessanterweise gab es im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die Möglichkeit einer EU-Finanzhilfe nach Artikel 143 (ehemals Artikel 119 EGV), aber nur für Länder, die nicht zur Eurozone gehörten. Außerdem besagt Artikel 125 AEUV ausdrücklich, dass weder die Mitgliedstaaten noch die EU als Ganze für die Schulden anderer Mitgliedstaaten haften. Das Fehlen eines Finanzhilfemechanismus im Euroraum, der den Druck der Finanzmärkte auf einige Mitgliedstaaten hätte mildern können, hat sich als eine große Lücke im System der wirtschaftspolitischen Steuerung der Eurozone erwiesen. So wurden Versuche unternommen, dieses Problem durch die Schaffung vorübergehender und dauerhafter Finanzhilfemechanismen zu beheben, um das Vertrauen der Finanzmärkte in die Haushaltslage der Mitgliedstaaten wiederherzustellen. Die entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Marktes für Staatsanleihen im Euroraum spielten jedoch nicht die schrittweise etablierten Stützungsmechanismen, sondern die Geldpolitik des Eurosystems, bestehend aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Zentralbanken des Euroraums.

Ein wesentliches Merkmal der Stabilisierungspolitik ist, dass sie eine Risikoteilung voraussetzt.

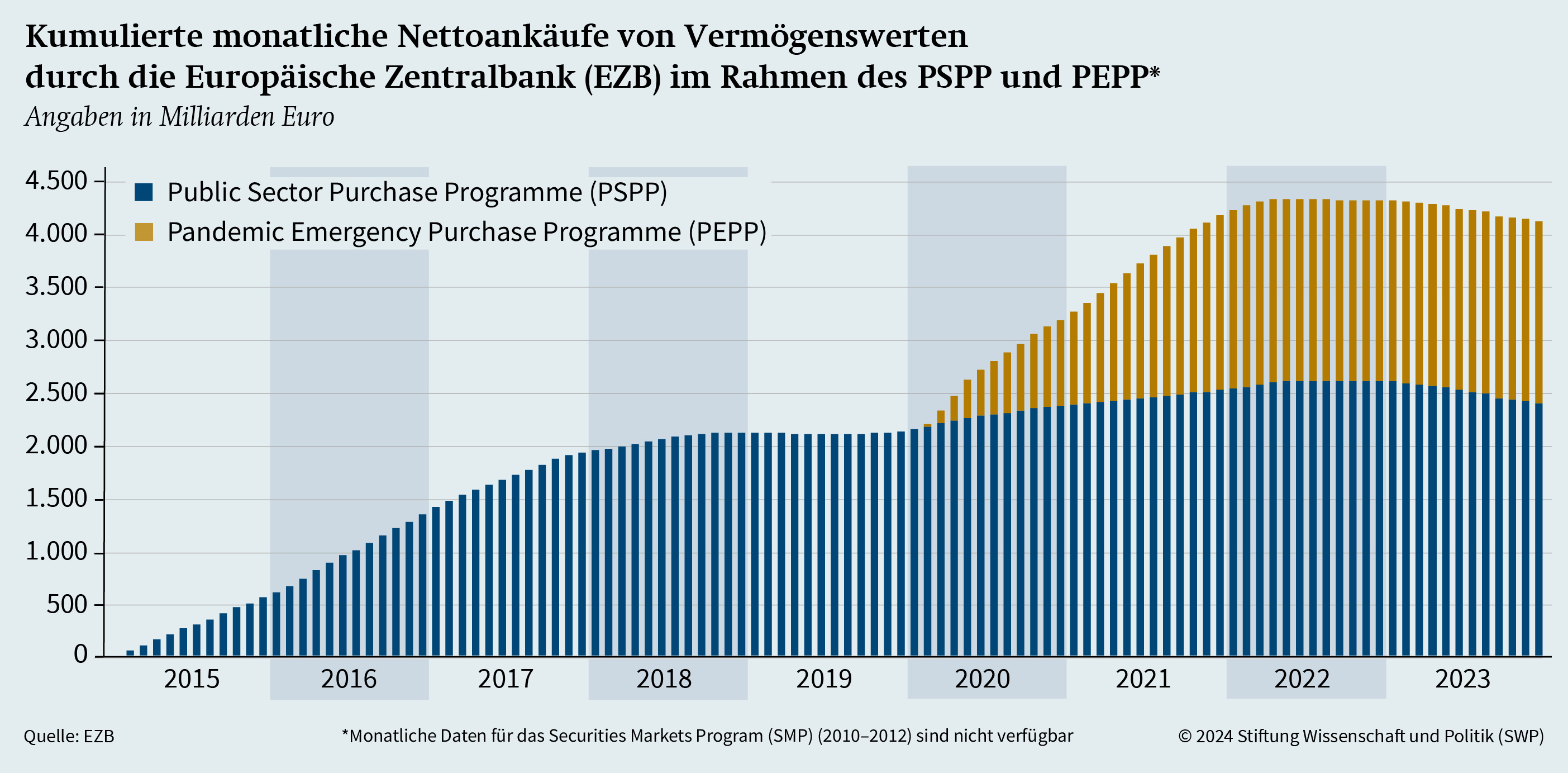

Ein wesentliches Merkmal der Stabilisierungspolitik ist, dass sie eine Risikoteilung voraussetzt. Der Zeitraum 2009 bis 2023 lässt sich in drei Risikoteilungsregime unterteilen. Bis Mai 2010, das heißt bis zur Verabschiedung des ersten Hilfspakets für Griechenland und der Ankündigung des EZB-Programms für den Wertpapiermarkt (Securities Markets Programme, SMP),3 gab es ein No-bailout-Regime. Vom ersten Hilfspaket bis zur »Whatever-it-takes«-Rede, die der damalige EZB-Chef Mario Draghi im Juli 2012 in London hielt, wurde mit »bedingtem Bailout« operiert. Seit Draghis Londoner Rede und der Ankündigung des OMT-Programms (Outright Monetary Transactions)4 herrscht ein »Whatever-it-takes«-Regime vor. Dies gipfelte in den Programmen PSPP (Public Sector Purchase Programme)5 und PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme)6. Seit 2022 können Versuche der EZB beobachtet werden, von Interventionen auf den Schuldenmärkten Abstand zu nehmen, begleitet von einem Reformprozess und einer Diskussion über die zukünftige Rolle des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Die Ankündigung eines neuen Programms zum Ankauf von Vermögenswerten im Juli 2022 (Transmission Protection Instrument, TPI)7 lässt sich als Ausdruck dieser Neuorientierung werten.

Im Hinblick auf die Governanceproblematik ist es schwierig, bei den Stabilisierungsbemühungen der Eurozone von einem einheitlichen Regime zu sprechen. Sie kamen in einer Vielzahl von Formaten zustande, wobei die Eurogruppe, der Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN), der Europäische Rat sowie informelle Treffen von Politikerinnen und Politikern und/ oder Finanzministerinnen und Finanzministern der größten Mitgliedstaaten mit Vertretern europäischer und internationaler Institutionen die größte Rolle spielten.8 Auch innerhalb des Euroraums gab es zahlreiche Konfliktlinien, insbesondere zwischen den südlichen und den nördlichen Ländern. Die Länder im Süden der Eurozone befürworten ein Fortschreiten der fiskalischen Integration und damit eine weitergehende Risikoteilung.9

Im Kern der Frage der Risikoteilung stand und steht die Europäische Zentralbank, die direkten Druck auf die einzelnen Mitgliedstaaten und das Euro-Währungsgebiet insgesamt ausübte, um spezifische Stabilisierungsmaßnahmen durchzusetzen.10 Eine wichtige Rolle spielte auch die Europäische Kommission, die spezifische Lösungsvorschläge in diesem Bereich ausarbeitete, und eine informelle Gruppe, die sogenannte Troika, deren Aufgabe darin bestand, Strukturreformen im Austausch gegen finanzielle Unterstützung zu konzipieren, umzusetzen und zu bewerten – wobei das Risiko von den Mitgliedstaaten und der EZB getragen wurde.11 Geldpolitische Maßnahmen wie Anleiheankäufe auf dem Sekundärmarkt wurden zur Stabilisierung des Schuldenmarktes eingesetzt. Sie wurden ergriffen, obwohl es zuvor ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit des EZB-Engagements auf dem Schuldenmarkt mit Artikel 123 AEUV gab, die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) und vom Bundesverfassungsgericht geklärt werden musste.12

|

Tabelle 1 Die Finanzhilfemechanismen für die Länder des Euroraums |

|||||

|

Beihilfemechanismus |

Zeitraum |

Risikoteilungsmethode |

Rechtsgrundlage |

Kreditkapazität |

|

|

Griechische Kreditfazilität |

2010–2011; |

Bilaterale Darlehen von Ländern der Eurozone, die von der Europäischen Kommission gesammelt und verwaltet wurden |

Memorandum of Understanding |

bis 80 Milliarden Euro |

|

|

Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) |

2010–2015 |

auf Basis des EU-Haushalts, der als Sicherheit (Collateral) verwendet wurde |

EU-Recht: |

bis 60 Milliarden Euro |

|

|

Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) |

2010–2013 |

Garantien von EZ-Mitgliedstaaten über eine in Luxemburg eingetragene Zweckgesellschaft (SPV; Special Purpose Vehicle) |

Rahmenvereinbarung vom 7.6.2010 zwischen den Ländern des Euroraums |

bis 440 Milliarden Euro |

|

|

Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) |

2014– |

von den EZ-Mitgliedstaaten eingezahltes Kapital, Garantien der Mitgliedstaaten |

Geänderter Artikel 136 AEUV; Vertrag zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), unterzeichnet am 11. Juli 2011 und in Kraft getreten am 27. Oktober 2012; |

bis 500 Milliarden Euro |

|

|

Quelle: eigene Darstellung basierend auf <http://www.esm.europa.eu/>. |

|||||

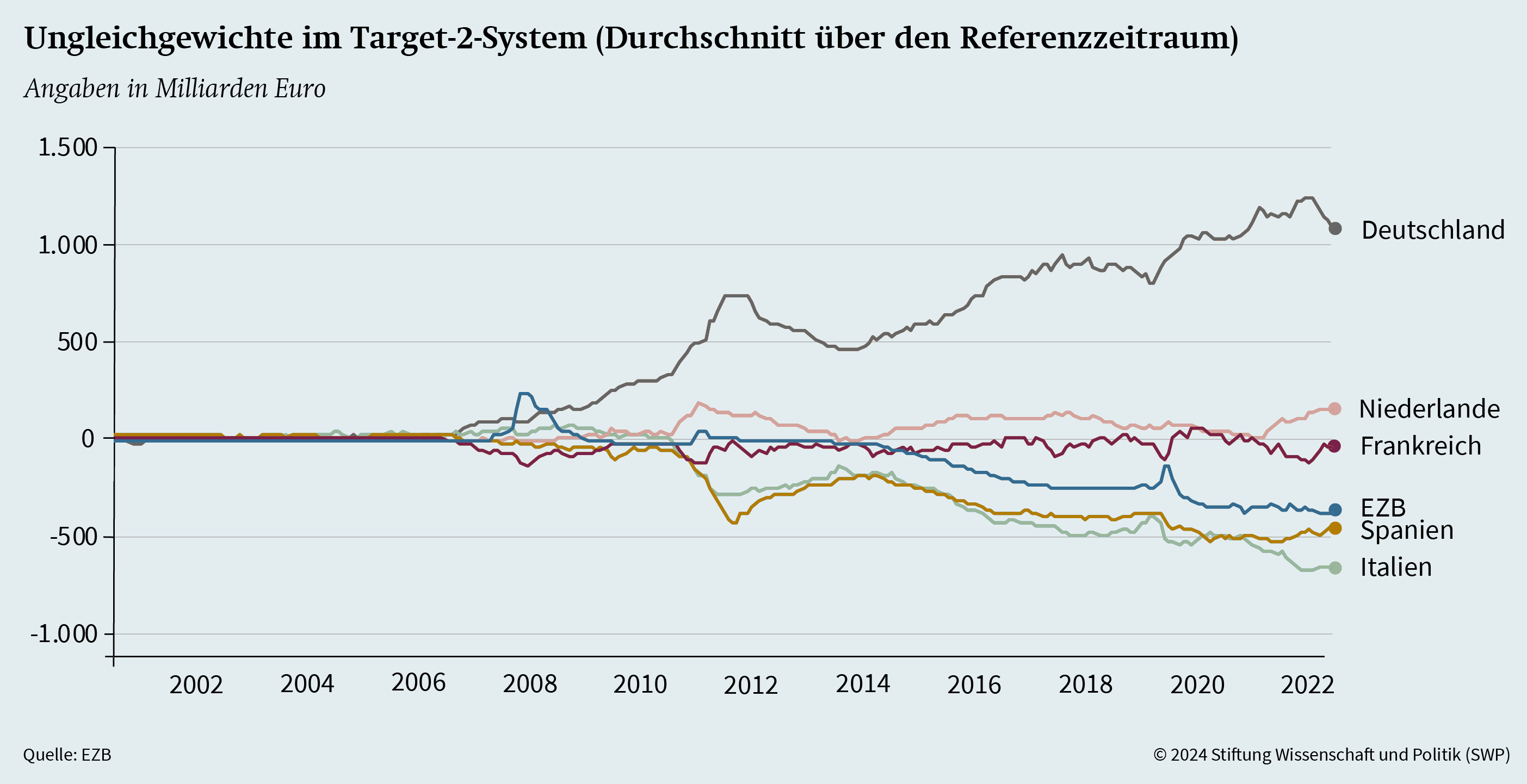

Was die Risikoteilung angeht, so konzentriert sich die folgende Analyse auf die wichtigsten Aspekte. An erster Stelle steht die finanzielle Unterstützung von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets. Diese Art der Risikoteilung kann als entscheidend für die erste Phase der Euro-Krise angesehen werden. Zweitens werden die Bemühungen untersucht, die Renditen der von den Mitgliedstaaten ausgegebenen Staatsanleihen durch Interventionen des Eurosystems auf dem Sekundärmarkt zu kontrollieren. Im nächsten Abschnitt werden diese beiden Arten der Stabilisierung in einen breiteren Kontext gestellt, da im Euroraum auch andere Formen der Risikoteilung zu finden sind. Innerhalb der Bankenunion werden sowohl öffentliche als auch private Kanäle dafür genutzt. Eine wichtige Maßnahme der Risikoteilung war der Aufbau und das Aufrechterhalten von Ungleichgewichten im Rahmen des gegenseitigen Abrechnungssystems Target 2. Als öffentliches Element der Risikoteilung kann das Vorhandensein gemeinsamer Institutionen, Vorschriften und einer Einlagensicherung angesehen werden, während das private Element beispielsweise in den Eigenkapitalanforderungen der Banken und ihren finanziellen Beiträgen zu Abwicklungsfonds besteht.13

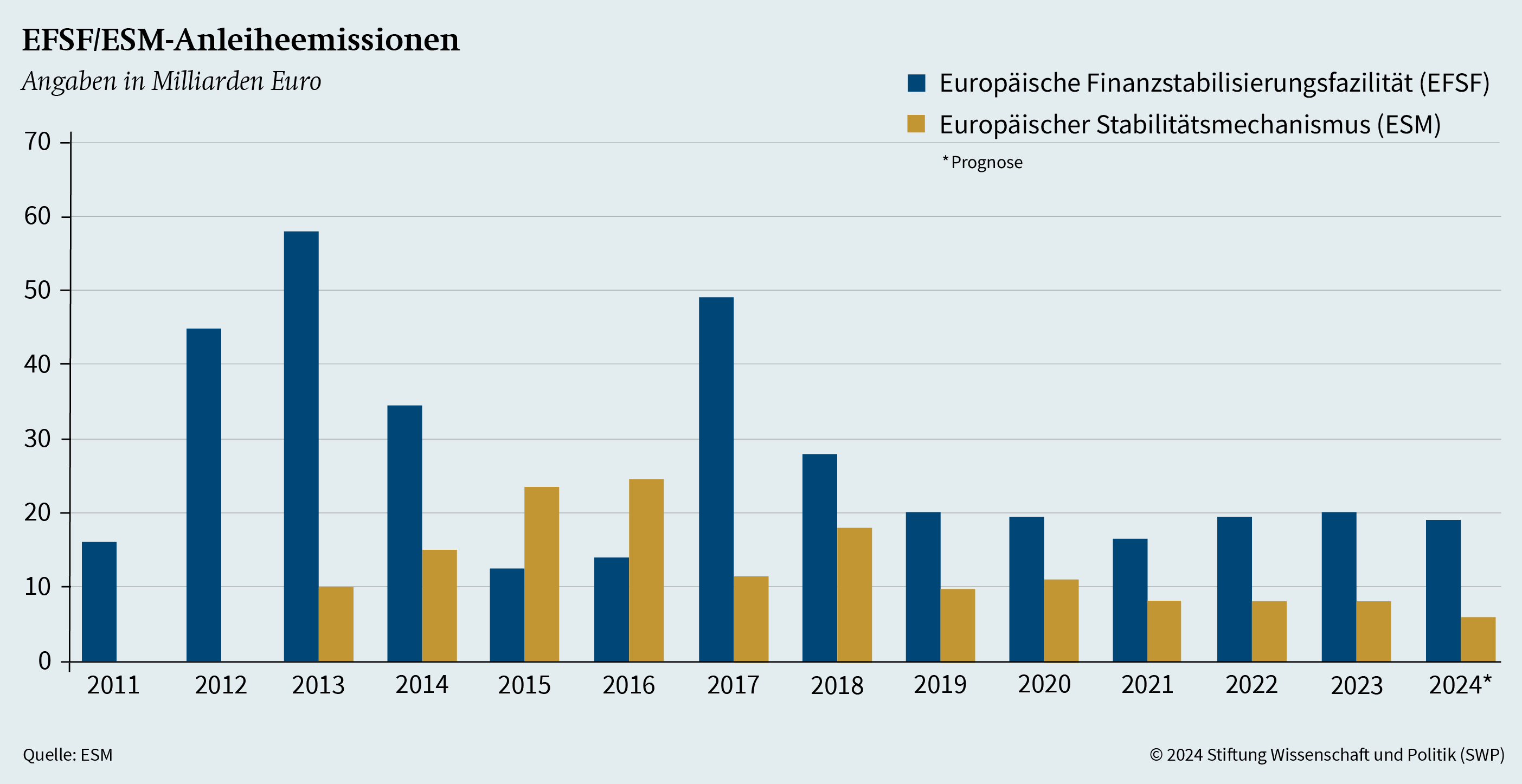

Finanzhilfeinstrumente: Improvisation, Verankerung und Marginalisierung