Mehr Macht, weniger Markt – Denken und Handeln in der geoökonomischen Zeitenwende

SWP-Studie 2025/S 16, 30.10.2025, 116 Pagesdoi:10.18449/2025S16

Research Areas-

Die Rückkehr von Macht auf den Markt ist das Wesensmerkmal einer geoökonomischen Zeitenwende, wie sie die internationale Politik derzeit erlebt. Damit wurde der alten Erkenntnis neue Aufmerksamkeit verschafft, wonach wirtschaftliche Tätigkeit nicht nur Wohlstand erzeugen, sondern auch außen- und sicherheitspolitische Zielsetzungen befördern kann.

-

Für die Analyse und eine Strategie der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik bedarf es einer klaren Konzeptionalisierung des Begriffs der Geoökonomie. Dies ist nicht zuletzt deshalb erforderlich, um Kosten und Nutzen geoökonomischer Maßnahmen fundiert abwägen und deren Erfolgsaussichten realistischer einschätzen zu können.

-

Die Beiträge dieser Sammelstudie fokussieren sich auf die theoretisch-konzeptionellen Grundlagen geoökonomischen Denkens und untersuchen in funktional definierten Politikfeldern ausgewählte empirische Fallbeispiele geoökonomischen Handelns.

-

Damit die deutsche Politik mehr Effektivität und Kohärenz in ihrem geoökonomischen Handeln erreichen kann, empfehlen sich folgende Vorgehensweisen: erstens der Aufbau ressortübergreifender Strukturen für die Querschnittsaufgabe Geoökonomie, zweitens der Ausbau von Kommunikation und Koordination mit relevanten Stakeholdern aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie drittens die Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern.

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung und Schlussfolgerungen

2 Einleitung – Auf der Suche nach einem neuen Verhältnis zwischen Macht und Markt

2.1 Rückkehr von Macht auf den Markt

2.2 Die »geoökonomische Zeitenwende«

2.2.1 Wirtschaftliche Sicherheit

2.2.2 Wirtschaft als Machtressource

2.3 Geoökonomisches Denken und Handeln

2.4 Übersicht über die einzelnen Beiträge

3 Normative und theoretische Grundlagen geoökonomischen Denkens

3.1 Eine kleine Begriffsgeschichte der Geoökonomie

3.2 Geoökonomie: Zwischen strategischer Machtausübung und kooperativer Wohlstandsordnung

3.3 Normative Divergenzen geoökonomischer Denkschulen

4 Geoökonomie und internationale Ordnung

4.1 Was ist »die« internationale Ordnung?

4.3 Geoökonomische Ordnungsentwürfe

4.4 Geoökonomische Handlungsoptionen liberaler Demokratien

5 Die Bedeutung von Raum in der geoökonomischen Zeitenwende

5.1 Volumen und Infrastruktur: Auswirkungen auf geoökonomisches Denken

5.1.2 Infrastrukturen: Verbindung zwischen Raum und Macht

6 Technologie als Machtressource im geoökonomischen Kalkül der Staaten

6.2 Staatliche Kontrolle über Technologie

6.3 Technologieunternehmen als Instrument der Geoökonomie?

6.4 Geoökonomische Denkmuster als Risiko für Europa

Teil II Geoökonomisches Handeln

7 Geoökonomisches Handeln in der EU‑Handels- und ‑Investitionspolitik

7.1 Geoökonomische Zeitenwende in der EU‑Handels- und ‑Investitionspolitik

7.2 Akteure und Instrumente geoökonomischen Handelns

7.3 Zielkonflikte und Handlungsempfehlungen

8 Energiepolitik in der geoökonomischen Zeitenwende: Die EU zwischen Markt und Macht

8.1 Energiepolitik zwischen Markt und Macht

8.2 Außen- und sicherheitspolitische Ziele der EU-Energiepolitik: von Markt zu Macht?

8.2.1 Defensives Oberziel und Instrumente: Minimierung von Risiken und Verwundbarkeiten

8.2.2 Offensives Oberziel: Änderung des Verhaltens externer Akteure

8.3 Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten

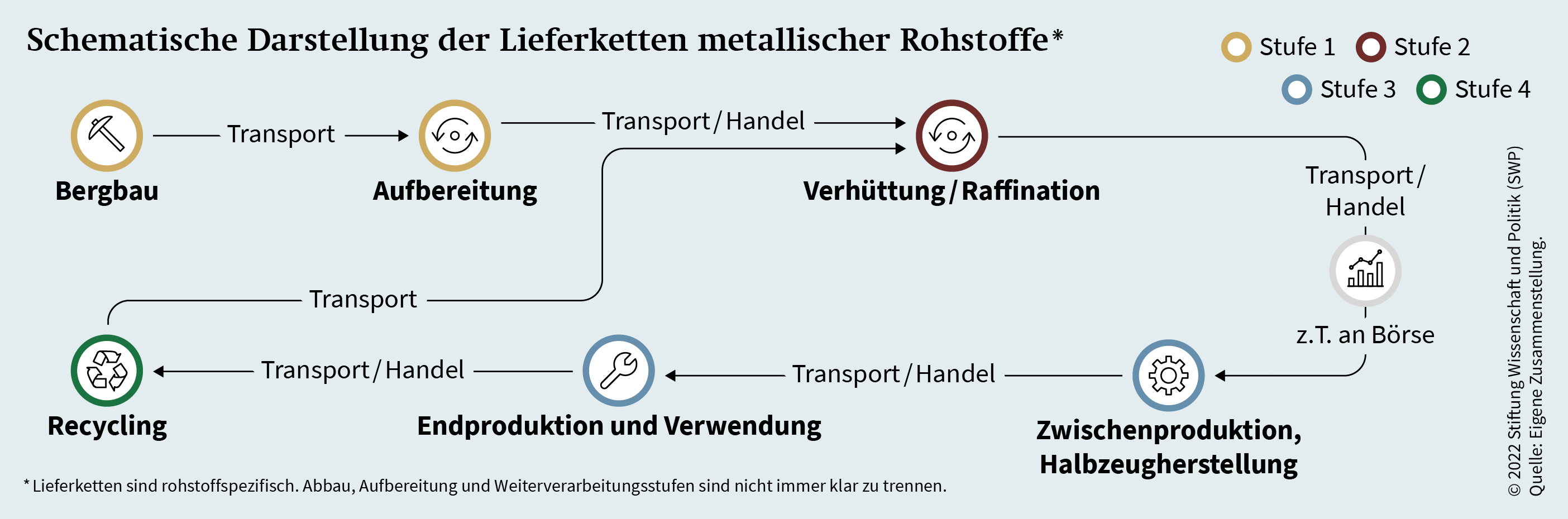

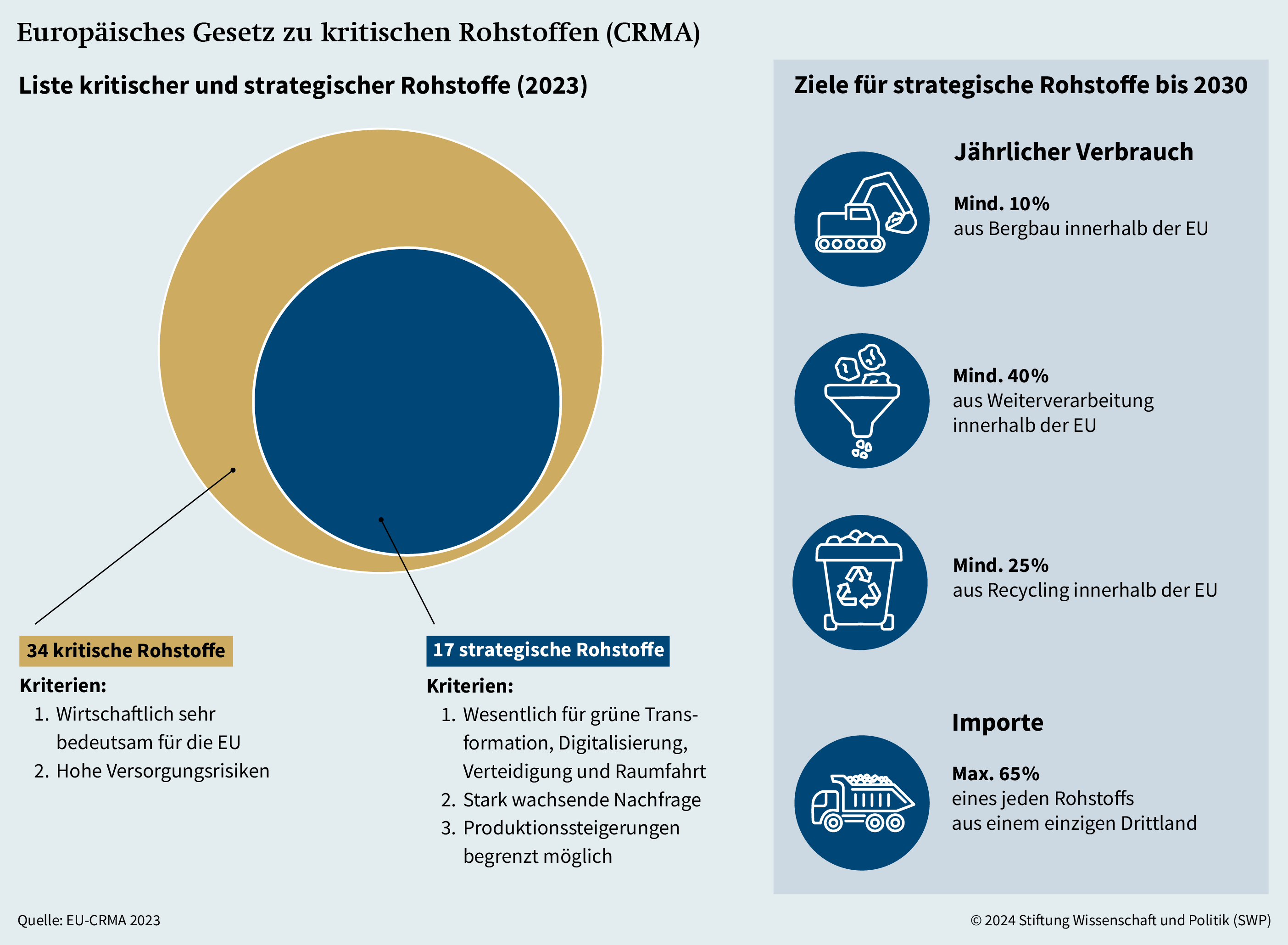

9 Metallische Rohstoffe: Versorgungssicherheit als geoökonomische Gestaltungsaufgabe

9.1 Hohe Abhängigkeiten von chinesischen Akteuren

9.2 Europäische Koordinierung im Rohstoffsektor

9.3 Die europäische Rohstoffstrategie: Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten

9.4 Weitere Politikempfehlungen

10 Agrar- und Ernährungspolitik: Geoökonomische Tradition und neue Prioritäten

10.1 Markt, Macht und Raum: Tradition von starkem Staat und großem Technologieeinfluss

10.2 Versorgungssicherheit als zentrales geoökonomisches Ziel der Agrar- und Ernährungspolitik

10.2.1 Defensive Ziele: Absicherung gegen eigene Verwundbarkeit

10.2.2 Offensive Ziele: Politische Stabilisierung durch Versorgungssicherung in Drittstaaten

10.3 EU-Agrar- und Ernährungspolitik über die Zeit: Zurück zur alten Versorgungssicherheit

11.1 Globale Gesundheitspolitik unter Druck

11.2 Entwicklungszusammenarbeit und medizinische Lieferketten als Hebel

11.3 Defensive und offensive Instrumente in der Gesundheitspolitik

11.4 Risiken durch Fragmentierung und Potentiale strategischer Partnerschaften

11.5 Handlungsempfehlungen für deutsche und europäische Politik

12 Chinesische Geoökonomie im Weltraum: Militärische Interessen dominieren

12.1 Instrumente und politische Einbettung an der Schnittstelle Weltraum

12.2 Räume für Chinas Raumfahrtaktivitäten: Schwerpunkt Afrika

12.3 Chinesisches Weltraumprogramm setzt auf Macht statt auf Markt

12.4 Implikationen für Deutschland und Europa

13 Digital- und Cyberpolitik: Das Streben der EU und Indiens nach digitaler Souveränität

13.1 Digitale Souveränität im Vergleich

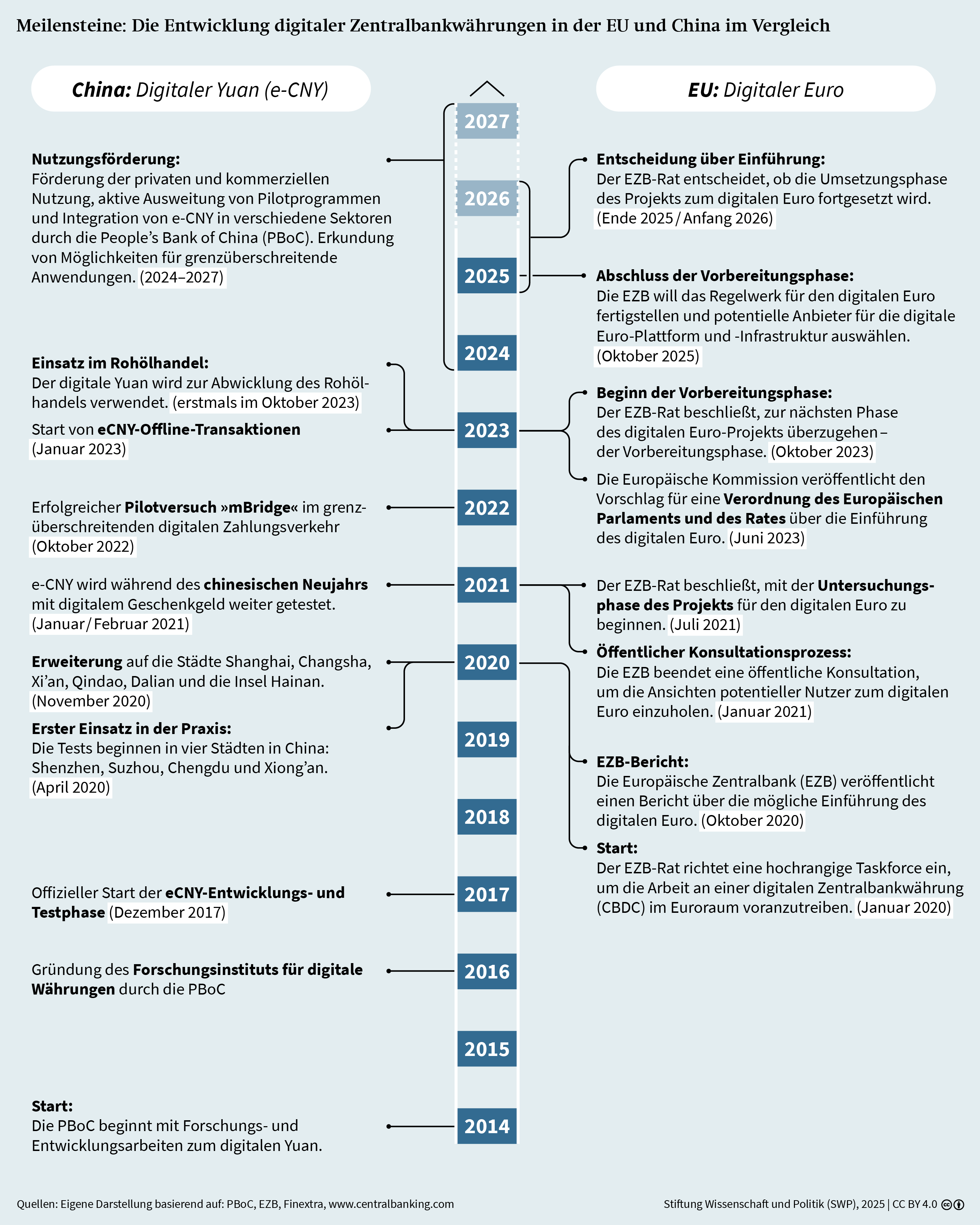

14.1 China und die EU als währungsmachtpolitische Akteure

14.2 Digitales Zentralbankgeld als neues Feld der Währungsmachtpolitik

14.3 Ausblick: Der digitale Währungsraum als Schauplatz geoökonomischen Handelns

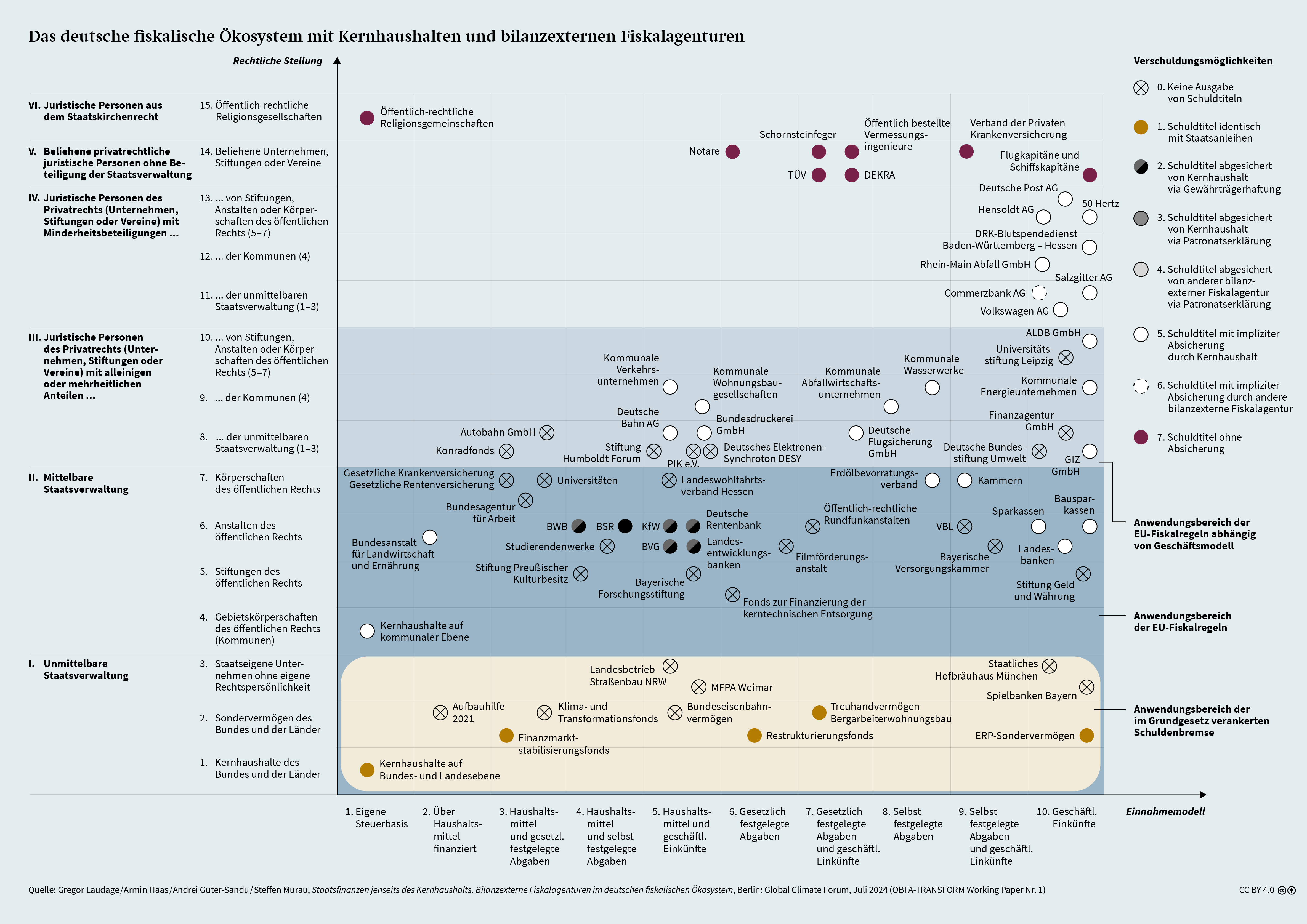

15.1 Bilanzexterne Fiskalagenturen im gegenwärtigen deutschen fiskalischen Ökosystem

15.2 Bilanzexterne Fiskalagenturen als Hilfestellung für geoökonomische Ziele

15.3 Die Frage der fiskalischen Nachhaltigkeit: Fundierung im Finanzsystem

16 Fazit und Handlungsempfehlungen

16.1 Handlungsempfehlungen für deutsche und europäische Politik

16.1.1 Aufbau ressortübergreifender Strukturen

16.1.2 Kommunikation und Koordination mit relevanten Stakeholdern

16.1.3 Internationale Zusammenarbeit

Problemstellung und Schlussfolgerungen

Beschreibungen, Erklärungen und Empfehlungen zur Außen- und Außenwirtschaftspolitik greifen zunehmend auf den Begriff der Geoökonomie zurück. Tatsächlich erfolgt der Einsatz wirtschaftlicher und technologischer Mittel in der außenpolitischen Praxis in steigender Frequenz und Intensität, insbesondere bei jenen Staaten, die über die dafür geeigneten Machtressourcen verfügen, wie gerade die Vereinigten Staaten von Amerika und die Volksrepublik China. Deutschland und Europa sind dadurch politisch besonders herausgefordert. Der Schwerpunkt ihrer ökonomischen Wertschöpfung liegt in der industriellen Weiterverarbeitung. Daher sind sie stark auf einen regelbasierten Zugang zu globalen Beschaffungs- und Absatzmärkten angewiesen und wirtschaftlich entsprechend verwundbar.

Die undifferenzierte Verwendung des Begriffs Geoökonomie ist dabei durchaus problematisch. Meist ist schon unklar, ob dieser als Analyserahmen, Leitbild, Instrument oder Strategie gebraucht wird. Unklar bleiben ferner die jeweils zugrunde gelegten normativen und theoretischen Annahmen wie auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten gegenüber inhaltlich verwandten Konzepten wie etwa Geopolitik. Die Dilemmata und Kosten, die mit dem Einsatz wirtschaftlicher und technologischer Maßnahmen einhergehen, werden nur zu gerne ausgeblendet. Diese begriffliche Unschärfe und konzeptionelle Inkonsistenz birgt die Gefahr, dass außenpolitisches Handeln an Kohärenz, Glaubwürdigkeit und Legitimität einbüßt. Für die Analyse wie auch für die praktische Politik bedarf es daher einer klaren Konzeptionalisierung geoökonomischen Denken und Handelns, nicht zuletzt damit sich Kosten und Nutzen entsprechender Maßnahmen fundiert abwägen und deren Erfolgsaussichten realistischer einschätzen lassen.

Angesichts dieser Ausgangslage wird in der vorliegenden Sammelstudie danach gefragt, welche grundlegenden Annahmen und Praktiken mit der zunehmenden machtpolitischen Durchdringung internationaler Wirtschaftsbeziehungen einhergehen. Die wachsende Verschränkung von Weltpolitik und Weltwirtschaft kann als eine Rückkehr von Macht auf den Markt begriffen werden. Sie hat der alten Erkenntnis neue Aufmerksamkeit verschafft, wonach wirtschaftliche Tätigkeit nicht nur Wohlstand erzeugen, sondern auch außen- und sicherheitspolitische Zielsetzungen befördern kann. Wenn aber in den Außenwirtschaftsbeziehungen vornehmlich politische Interessen verfolgt werden, rücken die potentiellen Effizienz- und Wohlstandsgewinne durch Freihandel, durch grenzüberschreitende Arbeitsteilung und regelbasierten Wettbewerb in den Hintergrund.

Politische Ziele mit wirtschaftlichen Mitteln zu verfolgen ist zwar eine jahrhundertealte Praxis, doch der hohe Grad an digitaler und wirtschaftlicher Vernetzung unterscheidet die heutige globalisierte Welt von jener früherer Epochen. Das Ausmaß grenzüberschreitender Waren-, Dienstleistungs-, Kapital-, Informations- und Migrationsströme hat wechselseitige Verflechtungen (Interdependenz) zur Folge. Werden entsprechende Verbindungen selektiv beschränkt oder ganz ausgesetzt, kann dies insbesondere für Unternehmen, mitunter aber auch für ganze Volkswirtschaften und Gesellschaften zu einer existentiellen Bedrohung werden. Darüber hinaus schaffen Digitalisierung und technologische Entwicklungen nicht nur mehr Möglichkeiten einer machtpolitischen Instrumentalisierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen, sondern auch spezielle Verwundbarkeiten und Risiken.

Angesichts dieser Herausforderungen ist das Streben nach ökonomischer Sicherheit zum festen Bestandteil der nationalen Außenwirtschaftspolitik aller großen Wirtschaftsmächte geworden. Die wichtigsten Ziele dabei sind Versorgungssicherheit, der Schutz kritischer Infrastrukturen, die Verhinderung von ungewolltem Technologieabfluss sowie resiliente Lieferketten für kritische Vorleistungen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten verfügen nicht in ausreichendem Maße über geeignete Entscheidungsstrukturen und defensive Instrumente, um adäquat auf entsprechende Risiken reagieren und Gefahren abwehren zu können. Andererseits ist der offensive Einsatz wirtschaftlicher oder technologischer (Zwangs-)Mittel problematisch. Erfolgsaussichten und politische Wirksamkeit solcher Maßnahmen sind ungewiss.

Vor diesem Hintergrund fokussieren sich die Beiträge dieser Studie auf die Grundlagen und Ausprägungen geoökonomischen Denkens und Handelns. Dabei ist das übergeordnete Erkenntnisinteresse, praxisrelevantes Orientierungs- und Handlungswissen für außen- und sicherheitspolitische Entscheidungsträgerinnen und ‑träger in Deutschland und Europa abzuleiten. Im ersten Teil beleuchten vier Beiträge sowohl die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen geoökonomischen Denkens als auch die dafür zentralen Kategorien von Raum, internationaler Ordnung und Technologie. Im zweiten Teil knüpfen neun Beiträge an die im ersten Teil entwickelten Konzeptionalisierungen geoökonomischen Denkens an. Untersucht werden hier – in funktional definierten Politikfeldern – ausgewählte empirische Fallbeispiele geoökonomischen Handelns in unterschiedlichen regionalen Kontexten.

Ausgehend von den jeweiligen Einzelbefunden werden drei übergeordnete Handlungsempfehlungen für geoökonomisches Handeln der Bundesregierung formuliert. Erstens sollte diese Querschnittsaufgabe innerhalb des Nationalen Sicherheitsrats im Bundeskanzleramt institutionell verankert und von einer ressortübergreifenden Struktur unterstützt werden, um institutionelle Silos aufzubrechen und Kohärenz wie Entscheidungsfähigkeit angesichts unterschiedlicher ministerieller Zuständigkeiten auf deutscher und europäischer Ebene sicherzustellen. Zweitens sollten bestehende Kommunikationskanäle weiter ausgebaut und eine noch engere Koordination mit relevanten Stakeholdern aus Wirtschaft und Wissenschaft ermöglicht werden. Drittens müsste die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern wie verbündeten Staaten und mit internationalen Institutionen intensiviert werden.

Einleitung – Auf der Suche nach einem neuen Verhältnis zwischen Macht und Markt*

Hanns Günther Hilpert / Sascha Lohmann

Der Begriff Geoökonomie erlebt im außen- und sicherheitspolitischen Diskurs derzeit eine bemerkenswerte Konjunktur. Im Sprachgebrauch deutscher und europäischer Entscheidungsträgerinnen und ‑träger hat sich der Terminus fest etabliert. Er taucht als Bezeichnung ministerieller Arbeitseinheiten ebenso auf wie im Vokabular multinational operierender Unternehmen; auch in der Begründung für die vom Bundestag gelockerte Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben findet er sich.1 Der Ausdruck, ob als Substantiv oder als Adjektiv verwendet, bezieht sich gemeinhin auf das Phänomen, dass sich (Macht-)Politik und (Markt-)Wirtschaft in zunehmender Weise wechselseitig durchdringen.2 Ursprünglich geprägt wurde er in der Weimarer Republik, als man damit die aufkommende Inkongruenz zwischen politischen und wirtschaftlichen Räumen beschrieb.3

Doch auch wenn der Begriff in Politik und Wirtschaft weit verbreitet ist, erscheinen bestehende Konzeptionalisierungen von Geoökonomie eher diffus und in der praktischen Politik bislang von geringer operativer Relevanz.4 In angewandter ebenso wie in Grundlagenforschung dient der Terminus seit Anfang der 1990er Jahre zur Analyse einer Außenpolitik von Staaten bzw. Staatenverbünden, die vorrangig mit ökonomischen Mitteln betrieben wird.5 Zum einen untersucht man dabei außenwirtschaftliche Ergebnisse und Prozesse, die maßgeblich durch geographische Faktoren bestimmt werden, wie etwa den Zugang zu Rohstoffen. In den meisten Fällen steht Geoökonomie für offensive oder defensive Zielsetzungen nationaler Sicherheitspolitik, die ausschließlich oder überwiegend unter Einsatz wirtschaftlicher und technologischer Mittel verfolgt werden – oder umgekehrt für wirtschaftliche Ziele unter Einsatz politischer Mittel bzw. Zwangsmittel.6 Zum anderen wird Geoökonomie als Status (»geoökonomische Macht«) verstanden oder zur Beschreibung eines gewandelten (Eliten-)Diskurses genutzt, in dem wirtschaftliche Zusammenhänge versicherheitlicht werden – bis hin zu der Feststellung, dass sich nicht nur ein außenpolitischer Prioritäten-, sondern gar Paradigmenwechsel vollziehe.7

Bei der Verwendung des Begriffs als Analyserahmen, Leitbild, Instrument oder Strategie bleiben die normativen und theoretischen Grundannahmen, die jeweils zugrunde gelegt werden, allerdings ebenso unklar wie die Unterschiede gegenüber und Gemeinsamkeiten mit inhaltlich verwandten Konzepten wie Wirtschaftsstaatskunst (economic statecraft), strategische Außenwirtschaftspolitik,8 Wirtschaftsdiplomatie, Wirtschaftskrieg9 bzw. Wirtschaftsmacht.10 Dies gilt auch für das eher staatszentrierte Konzept von Geopolitik. Letzteres rückt maßgeblich durch Geographie bedingte politische Ergebnisse und Entwicklungen in den Blick, die vorrangig durch diplomatische oder militärische Mittel beeinflusst werden.

Der oftmals unsubstantiierte Gebrauch sowie die überwiegend diffusen Konzeptionalisierungen von Geoökonomie geben Anlass, den Begriff in der vorliegenden Sammelstudie multiperspektivisch zu beleuchten. Leitfrage ist dabei, welches Denken und Handeln mit der zunehmenden machtpolitischen Durchdringung internationaler Wirtschaftsbeziehungen und sektoraler Entwicklungen einhergeht.

Rückkehr von Macht auf den Markt

Mit der Renaissance des Begriffs Geoökonomie in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft rückt der wechselseitige Zusammenhang von Politik (Macht) und Wirtschaft (Markt) wieder verstärkt in den Blick.11 Unter Markt wird im Folgenden der Austausch von Wirtschaftsgütern (Waren, Dienstleistungen, Landnutzung, Kapital, immateriellen Rechten und Pflichten) verstanden, wie er überwiegend im Zuge autonomer, freiwillig getroffener Entscheidungen von Anbietern und Abnehmern zum beidseitigen Vorteil und auf Grundlage des Preismechanismus (bottom-up) erfolgt. Aus diesen Austauschbeziehungen können wiederum komplexe wechselseitige Verflechtungen erwachsen, die Personen, Unternehmen und Märkte über nationalstaatliche Grenzen hinweg verbinden.12 Macht bezeichnet in einem engeren Sinne auf staatlichen Hoheitsakten beruhende Eingriffe politischer Akteure (top-down), die marktwirtschaftliche Ergebnisse, Prozesse und Anreizstrukturen insbesondere durch öffentliches Recht gezielt verändern. Die Rückkehr von Macht auf den Markt hat der alten Erkenntnis neue Aufmerksamkeit verschafft, wonach wirtschaftliche Tätigkeit nicht nur Wohlstand erzeugen, sondern auch außen- und sicherheitspolitische Zielsetzungen befördern kann.13 Zugleich geht es hier nicht bloß um die Wiederkehr einer Geopolitik, bei der staatliches Handeln marktwirtschaftliche Erwägungen überlagert.14 Vielmehr wird das Verhältnis zwischen Markt und Macht tiefgreifend transformiert. Dabei ersetzen machtpolitische Erwägungen marktwirtschaftliche Entscheidungen nicht, sondern es werden Anreizstrukturen gezielt verändert, um Marktkräfte zu lenken, anstatt sie außer Kraft zu setzen.

Auf konzeptioneller Ebene kehren Leitbilder, Prinzipien und Ordnungsvorstellungen als Orientierungs- und Bezugspunkt für internationale Politik und Wirtschaft zurück, die überwiegend auf Annahmen aus der realistischen Denktradition gründen. Demnach vollziehen sich internationale Beziehungen in einem anarchischen System. Darin agieren Nationalstaaten als maßgebliche Akteure, die einander misstrauen und jeweils um ihr eigenes Überleben kämpfen (Polarität).15 Da mit dem Schlimmsten zu rechnen die höchsten Chancen auf Überleben sichert, erscheint Vertrauen als Hochrisikoinvestition, während Zusammenarbeit lediglich als transaktionales Nullsummenspiel gilt. Aus dem Streben nach Sicherheit resultiert ein strukturelles Sicherheitsdilemma. Dieses besteht darin, dass Maßnahmen zu Selbsthilfe und Selbstverteidigung nach außen als bedrohlich erscheinen und auch dann entsprechende Gegenreaktionen auslösen können, wenn die eigenen Intentionen rein defensiv sind.16 Gleichzeitig verliert das bislang wirkmächtige liberale Paradigma einer friedensfördernden Wirkung wechselseitiger wirtschaftlicher Verflechtungen (Interdependenz) an Strahlkraft – das indes mit der vielzitierten Formel vom Wandel durch Handel nur unzureichend, da arg verkürzt, umschrieben wird.17

Sofern die Priorität auf der Einhegung von Risiken liegt, die aus außenwirtschaftlicher Verflechtung resultieren, rücken die potentiellen Wohlstandsgewinne durch Freihandel und regelbasierten Wettbewerb in den Hintergrund, insbesondere wenn asymmetrische Abhängigkeiten bestehen. Richtet sich der Fokus auf Risiken, die aus Verwundbarkeit erwachsen, treten relative Gewinne in den Vordergrund. Diese gehen zu Lasten der absoluten Kooperationserträge, die im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr anfallen. Die Rückkehr von Macht auf den Markt geht daher mit erheblichen Effizienzverlusten einher. Werden ökonomische Abhängigkeiten ausgenutzt, unterminiert dies zudem die normativen und theoretischen Grundannahmen liberaler Politik- und Wirtschaftstheorie, zu denen etwa die strikte Trennung politischer und wirtschaftlicher Sphären mit jeweils eigenständigen Funktionslogiken gehört. Die Re-Politisierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen verändert auch wissenschaftliche und praktische Erkenntnisinteressen. Der Blick gilt dann weniger der friedensstiftenden als vielmehr der konfliktverschärfenden Wirkung von Handel.18

Staatliche Machtpolitik, die mit wirtschaftlichen und technologischen Mitteln operiert, um außen- und sicherheitspolitische Ziele zu erreichen, stellt indes eine seit Jahrhunderten geübte Praxis politischer Gemeinschaften dar. Neu und historisch präzedenzlos sind allerdings die Rahmenbedingungen, unter denen der Einsatz dieser Mittel in der Gegenwart erfolgt. Der hohe Grad an wechselseitiger Verflechtung unterscheidet die heutige globalisierte Welt von jener früherer Epochen. Die europäische wie deutsche Außen- und Sicherheitspolitik steht damit vor gänzlich neuen Herausforderungen. Bereits eine selektive Beschränkung wirtschaftlicher Transaktionen kann für Unternehmen, ja mitunter ganze Volkswirtschaften und Gesellschaften zu einer existentiellen Bedrohung werden. In den Blick rücken dabei Abhängigkeiten von großen Beschaffungs- und Absatzmärkten und daraus resultierende Verwundbarkeiten. Über den Handel hinaus eröffnen Digitalisierung und technologische Entwicklungen (emerging sowie foundational technologies) neue Kanäle, um internationale Wirtschaftsbeziehungen machtpolitisch zu instrumentalisieren. Die außen- und sicherheitspolitisch motivierte Risikoreduzierung (de-risking) oder gar Entflechtung (de-coupling) wirkt sich erheblich auf internationale Finanz- und Handelsströme aus. Unter dem Schlagwort »geoökonomische Fragmentierung« wird diese Entwicklung in Wirtschaft und anwendungsbezogener Wissenschaft als ein sich verfestigender Trend thematisiert.19

Als Strategie kann geoökonomisches Handeln eine defensive und eine offensive Wendung nehmen. Aus Interdependenzen können asymmetrische Abhängigkeiten erwachsen, die als potentielle Verwundbarkeit ein ökonomisches und auch politisches Risiko darstellen, gegen das es sich zu schützen gilt. Offensiv lassen sich wechselseitige wirtschaftliche Verflechtungen und daraus resultierende Abhängigkeiten als Machtressource einsetzen. Wie Verwundbarkeiten abgebaut oder auch gezielt genutzt werden können, um defensive oder offensive Zielsetzungen zu verfolgen, wird intensiv diskutiert. Dabei ist der offensive Einsatz wirtschaftlicher oder technologischer (Zwangs-)Mittel durchaus problematisch. Erfolgsaussichten und politische Wirksamkeit solcher Maßnahmen sind ungewiss. Wohlfahrtsverluste, die damit ohnehin einhergehen, können durch unerwünschte Reaktionen und Gegenmaßnahmen von unmittelbar oder mittelbar Betroffenen noch verstärkt werden.

Die »geoökonomische Zeitenwende«

Verschiebungen in der Beziehung von Macht und Markt wurden bereits in der Vergangenheit intensiv debattiert und analysiert, wenn sich zeigte, dass Regierungen ihre Sicherheits- und ihre Wirtschaftspolitik – etwa im transatlantischen Verhältnis – eng miteinander verknüpften.20 Dass der Glaube an Freihandel als Treiber wirtschaftlicher Globalisierung grundlegend erschüttert wurde, bewirkten jedoch erst die Corona-Pandemie ab Anfang 2020 und der im Februar 2022 zur Vollinvasion ausgeweitete völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Mit den in der Folge weltweit gestörten Liefer- und Produktionsketten erschien die Schwelle zu einer Zeitenwende überschritten. Damit einher ging nicht nur eine grundlegende Neuausrichtung in der europäischen Sicherheitspolitik sowie in der Wirtschafts- und Finanzpolitik.21 Vielmehr galt es auch die zentralen Annahmen über das Verhältnis von Macht und Markt in tiefgreifender Weise zu überdenken. Ausgangspunkt war und ist, dass Europa in einer turbulenten Welt großen Herausforderungen gegenübersteht und Deutschland nicht mehr – wie vom damaligen Verteidigungsminister Volker Rühe in den 1990er Jahren ironisch bemerkt – »von Freunden umzingelt« ist. Das deutsche und europäische Wirtschaftsmodell ist bedroht, sollten Transportwege sowie internationale Liefer- und Produktionsketten substantiell beschränkt werden. Freiheit und Wohlstand in Europa wären dann existentiell gefährdet.

Dass die Macht auf den Markt zurückkehrt, trifft Deutschland und die EU in ihrem integrativen wie multilateralistischen Selbstverständnis. Es trifft einen Kontinent, der in einer digital vernetzten und wirtschaftlich eng verflochtenen Welt außerordentlich verwundbar ist. Da Europas komparativer Vorteil und der Schwerpunkt seiner ökonomischen Wertschöpfung in der industriellen Weiterverarbeitung liegen, ist es stark auf den verlässlichen Zugang zu globalen Zuliefer- und Absatzmärkten angewiesen. Zudem ist Europa – anders als etwa die USA, China, Indien oder Russland – arm an Energie und Rohstoffen bzw. beschränkt deren Förderung. Daher treffen Zugangsbarrieren für Rohstoffvorkommen die Europäer schmerzhaft und unmittelbar. Dies zeigte der Lieferstopp für russisches Erdgas im Zuge von Moskaus Ukraine-Invasion, der zu einem Anstieg der Gaspreise um 80 Prozent führte.22

Zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (2024) tragen Exporte mit 42 Prozent und Importe mit 38 Prozent bei.23 Damit ist die Bundesrepublik so intensiv mit der Weltwirtschaft verflochten wie kein anderes G20-Mitglied. Profitierte Deutschland in der Vergangenheit mehr als andere von der fortschreitenden Globalisierung und Handelsliberalisierung, so ist es in der aktuellen Umbruchphase auch stärker exponiert. Das betrifft die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten ebenso wie von der Nachfrage des Auslands nach Waren und Dienstleistungen deutscher Unternehmen. Derweil wird Europa – weit davon entfernt, selbst ein Takt- und Impulsgeber internationaler Politik zu sein – durch externe Eingriffe militärischer und wirtschaftlicher Art herausgefordert, ob diese nun offen oder verdeckt erfolgen. Dazu gehören Angriffe auf maritime Infrastruktur etwa durch kommerzielle Handelsschiffe, ebenso Embargos für kritische Rohstoffe. Zugleich verfügen die EU und ihre Mitgliedstaaten bislang nicht in ausreichendem Maße über geeignete Entscheidungsstrukturen und defensive Instrumente, um adäquat auf diese Risiken reagieren und Gefahren abwehren zu können. Ob sich das Wohlstandsversprechen, das etwa für Deutschland mit seinem langjährigen Status als »Exportweltmeister« einherging, auch künftig einlösen lässt, erscheint zunehmend fraglich.

Wirtschaftliche Sicherheit

Das Anliegen wirtschaftlicher Sicherheit ist zum festen Bestandteil der nationalen Außenwirtschaftspolitik aller großen Wirtschaftsmächte geworden. Die wichtigsten Ziele dabei sind stabile, resiliente Lieferketten für kritische Vorleistungen, der Schutz kritischer Infrastrukturen, die Sicherstellung von Rohstoffversorgung, auch bei Nahrungsmitteln, der Schutz vor ökonomischen Zwangsmaßnahmen Dritter und die Abwendung eines ungewollten Technologieabflusses. Wie und warum wirtschaftliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, ist letztlich situationsabhängig. Wenn etwa vormals gute Handelspartner zu strategischen Rivalen oder gar Gegnern werden, erscheint es politisch dringend geboten, die außenwirtschaftliche Verflechtung mit ihnen zu reduzieren. Sicherheitspolitisch fahrlässig wäre es hingegen, Schritte zum Zweck der Risikominderung, wenn nicht der Entflechtung zu unterlassen. Entsprechende Maßnahmen können etwa darin bestehen, dass Zuliefer- und Absatzmärkte stärker diversifiziert oder heimische Produktionskapazitäten aufgebaut werden, und zwar über die Verteidigungsindustrie hinaus. Dies mag ökonomisch kostspielig sein – der Zugewinn an nationaler Souveränität geht tendenziell zu Lasten von Wohlstand und wirtschaftlicher Effizienz.

Ökonomische Sicherheitsstrategien sollten immer Teil einer umfassenderen nationalen Sicherheitsstrategie sein, die daneben auch militärische, technologische und diplomatische Elemente umfasst. In Europa und Deutschland wird die Verbindung zwischen wirtschaftlicher und nationaler Sicherheit erst in jüngerer Zeit stärker akzentuiert. Dabei wurden auf europäischer Ebene allerdings schon zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die wirtschaftliche Sicherheit zu wahren und zu erhöhen.24

Wirtschaft als Machtressource

Das merkantilistische Streben nach wirtschaftlicher Prosperität als Grundlage diplomatischer und militärischer Machtinstrumente ist ein historisch bekanntes, keineswegs neues Phänomen. Das Gleiche gilt für den Ansatz, dass außenwirtschaftliche Verwundbarkeiten instrumentalisiert werden, um Einfluss auf die Außenpolitik anderer Staaten und die internationale Politik insgesamt zu nehmen.25 Ältere geschichtliche Beispiele bieten die von Athen gegen Spartas Verbündeten Megara verhängte Wirtschaftsblockade, die mit zum Auslöser des Zweiten Peloponnesischen Krieges (431–404 v. Chr.) wurde, oder die Kontinentalsperre Napoleons gegen England (1806–1813). Jüngere Fälle sind das COCOM, ein informelles Exportkontrollregime, mit dessen Hilfe Ländern des damaligen Ostblocks westliche Technologie vorenthalten werden sollte (1949–1994), das Ölembargo der Organisation erdölexportierender Länder infolge des Jom-Kippur-Kriegs von 1973 sowie nicht zuletzt die umfangreichen Sanktionen gegen Russland, die unter anderem von G7-Staaten als Antwort auf die Invasion der Ukraine in Kraft gesetzt wurden. Insbesondere bei der Kontrolle der Ein- und Ausfuhr bzw. des Kapital- und Zahlungsverkehrs spielte die sicherheitspolitische Dimension von Wirtschaft schon immer eine herausragende Rolle.26

Die wichtigsten staatlichen Maßnahmen beim offensiven machtpolitischen Einsatz sind das sektorale oder umfassende Embargo (Beschränkung von Güter- und Dienstleistungsexporten), Boykotte (Beschränkung von Einfuhren des Ziellandes), Beschränkungen des Zahlungs- und Kapitalverkehrs sowie die Verhängung von Quoten, Zöllen oder gezielten Sanktionen gegen natürliche und juristische Personen. Voraussetzung für ein offensives Vorgehen sind insbesondere die Verfügungsgewalt über den Zugang zu Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen sowie zu den einschlägigen Handelsplätzen und ‑netzwerken als (im-)materiellen Knotenpunkten. Der forcierte Aufbau entsprechender Verfügungsgewalten kann neben der Entwicklung kritischer Technologien als Instrument und Ziel geoökonomischen Handelns verstanden werden. Aufgrund der damit verbundenen Abschreckungs- und Drohpotentiale sind derartige Anstrengungen durchaus vergleichbar mit militärischer Aufrüstung.

Als Grundlage geoökonomischer Machtausübung ist die Wirtschaftskraft eines Landes oder eines Staatenverbunds von großer Bedeutung. Um Fähigkeiten zu entwickeln bzw. zu erhalten, um außenwirtschaftliche Verflechtung als Machtressource (etwa durch Marktzugangsbeschränkungen) auch tatsächlich nutzen zu können sowie um außen- und verteidigungspolitische Lasten zu übernehmen, bedarf es eines entsprechenden ökonomischen Potentials. Es liegt auf der Hand, dass eher die großen Wirtschaftsmächte über die nötigen personellen Ressourcen und institutionellen Strukturen verfügen. Beispielsweise kann ein Boykott nur bei entsprechendem Importvolumen wirken. Historisch bildeten Wirtschaftskraft und ‑dynamik gerade im Fall der Bundesrepublik Deutschland die Grundlage dafür, den eigenen außenpolitischen Handlungsspielraum zu vergrößern und zunehmende Einflussmöglichkeiten in Europa wie auch international zu erringen.27 Insofern ist Wirtschaftswachstum einem geoökonomisch motivierten Machtaufbau grundsätzlich zuträglich. Allerdings können Embargo- und Boykottmaßnahmen ebenso wie eine Politik des de-risking oder gar des de-coupling, die jeweils hohe Effizienzverluste und Wachstumseinbußen nach sich ziehen, die eigenen politischen Einflussmöglichkeiten verringern.

Geoökonomisches Denken und Handeln

So schwierig und problematisch sich Geoökonomie als staatliche Praxis erweist, so geboten erscheint es, sich mit ihren Grundlagen und Folgen zu beschäftigen. Zwar werden die Finanzliberalisierung und die Deregulierung des grenzüberschreitenden Kapital- und Zahlungsverkehrs, die seit Mitte der 1980er Jahre unter dem neoliberalen Paradigma vorangetrieben wurden, nicht rückabgewickelt. Gleichzeitig ist unübersehbar, dass die internationalen Wirtschaftsbeziehungen eine machtpolitische Aufladung erfahren haben. Die Marktlogiken hinter Wohlfahrtssteigerung und Gewinnmaximierung werden zusehends von machtpolitischen Erwägungen durchdrungen. Letztere zielen beispielsweise auf die außen- und sicherheitspolitisch motivierte Minderung wirtschaftlicher Verwundbarkeiten oder den Abbau asymmetrischer Abhängigkeiten durch Entflechtung.

So herausfordernd diese Rahmenbedingungen auch sein mögen, müssen Deutschland und die EU ihre Außenpolitik sowie ihre Außenwirtschaftsbeziehungen doch anpassen, um sich in einer geoökonomischen Welt behaupten zu können. Es wird nicht damit getan sein, sich reaktiv auf die neue Situation einzustellen. Vielmehr bedarf es einer konzeptionellen Auseinandersetzung mit dem Phänomen, dass wirtschaftliche und technologische Mittel zunehmend eingesetzt werden, um außen- und sicherheitspolitische Interessen zu verfolgen. Dafür erscheint eine Konzeptionalisierung geoökonomischen Denkens und Handelns dringend notwendig, damit sich Handlungsmöglichkeiten und ‑zwänge anhand bestehender Chancen und Risiken fundiert beurteilen und Erfolgsaussichten entsprechender Strategien besser abschätzen lassen. Mit der vorliegenden Sammelstudie soll praxisrelevantes Orientierungs- und Handlungswissen für die »geoökonomische Zeitenwende« generiert werden.28

Übersicht über die einzelnen Beiträge

Im ersten Teil der Studie loten vier Beiträge zentrale Grundlagen geoökonomischen Denkens aus. Christian Pfeiffer leistet eine theoretische und konzeptionelle Herleitung des Begriffs Geoökonomie, indem er dessen ideengeschichtliche Ursprünge in der Zeit der Weimarer Republik zurückverfolgt. Dabei kontrastiert er zwei normative Hauptströmungen: einen realistischen, kontrollorientierten Ansatz, der vor allem fokussiert, wie wirtschaftliche Mittel zur geopolitischen Machtausübung eingesetzt werden, und einen liberalen, kooperationsorientierten Ansatz, der auf Interdependenz, Integration und Offenheit setzt. In der stark normativ geprägten Debatte über geoökonomisches Handeln, so der Autor, sei es für eine verantwortungsvolle und glaubwürdige Außenwirtschaftspolitik erforderlich, tief verwurzelte und oftmals verborgen bleibende Grundannahmen sichtbar zu machen und angemessen zu reflektieren.

Hanns W. Maull erörtert in seinem Beitrag die Implikationen einer zunehmenden machtpolitischen Instrumentalisierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Geoökonomisches Denken fordere die bestehende(n) internationale(n) Ordnung(en) heraus. In dieser bzw. diesen herrsche ein Zustand wachsender Anomie, da vormals wirkmächtige Normen, Regeln und Gesetze an Bindungskraft verlören. Während liberale Weltordnungen auf Kooperation, Regeln und Offenheit setzten, so der Autor, strebten geoökonomische Ordnungsentwürfe – insbesondere autoritärer Staaten – nach Machterhalt, Hierarchisierung und strategischer Kontrolle über wirtschaftliche Abhängigkeiten. Liberale Demokratien stünden vor der Herausforderung, Strategien geoökonomischen Handelns zu nutzen, ohne dabei ihre politischen Prinzipien und ihre gesellschaftliche Offenheit zu gefährden.

Nadine Godehardt zeigt anhand aktueller wissenschaftlicher Debatten die Relevanz von Raum für geoökonomisches Denken auf. Während der Bezug zu geographischen Räumen darin kaum mehr eine Rolle spiele, stehe das Präfix »Geo« nunmehr als Chiffre dafür, dass die Realität von Machtpolitik anerkannt werde, aber auch eine Hinwendung zu Letzterer erfolge. Geoökonomisches Handeln erschaffe und strukturiere Räume, die über traditionelle geographische Definitionen statischer Art hinausgingen. Ein tieferes Verständnis des »Geo« in Geoökonomie erfordere daher eine Verknüpfung von Raum und Macht, wobei Regierungen und globale Akteure durch Kontrolle über diverse physische und nichtphysische Räume wie Infrastrukturen und volumetrische Dimensionen (wie etwa den Weltraum) staatliche Souveränität absicherten. Die Weltordnung werde zunehmend fragmentiert, während sich eine potentiell inter-imperiale Struktur herausbilde, in der Länder wie China und die USA ihre Macht durch räumliche Kontrolle ausweiteten. Angesichts dieser Entwicklung sei es für Entscheidungsträgerinnen und ‑träger maßgeblich, dynamische Raumwirkungen zu berücksichtigen, damit sich eigene wirtschaftliche oder technologische Maßnahmen effektiv gestalten lassen und eine Peripherisierung vermieden werden kann.

Daniel Voelsen beleuchtet, wie geoökonomisches Denken den Blick von Regierungen auf Technologie verändert. Diese wird zunehmend aus einer »realistischen« Perspektive betrachtet und vor allem als materielle Ressource verstanden, mit der sich staatliche Machtpositionen stärken lassen. Damit einher gehe eine inhärente Spannung zwischen dem (vom Autor als überzogen charakterisierten) Streben nach nationaler Kontrolle sowie schnellen Ergebnissen einerseits und langfristiger Innovationsfähigkeit andererseits. Für Europa berge es erhebliche Risiken, in einen machtpolitisch motivierten Technologiewettlauf hineingezogen zu werden oder diesen gar selbst zu befeuern.

Im zweiten Teil der Studie widmen sich neun Beiträge geoökonomischem Handeln anhand empirischer Fallstudien. Die Autorinnen und Autoren analysieren über verschiedene Politikfelder hinweg defensive und offensive Zielsetzungen sowie die dabei zum Einsatz gebrachten wirtschaftlichen und technologischen Instrumente. Sie bewerten Letztere hinsichtlich ihrer Handlungsfolgen und ziehen anwendungsbezogene Schlussfolgerungen für deutsche und europäische Politik. Zwei der neun Beiträge gehen über die funktionale Analyse hinaus und untersuchen bei verschiedenen regionalen Akteuren (EU, Indien, China) komparativ die jeweiligen geoökonomischen Ausgangsbedingungen, Ziele, Strategien und Handlungsmöglichkeiten in einem konkreten Politikfeld (der Digital- und Cyberpolitik bzw. der Währungsmachtpolitik). Abgeschlossen wird der Reigen mit einem explorativen Beitrag, der die mögliche Rolle externer Fiskalagenturen bei der Bewältigung geoökonomischer Herausforderungen skizziert.

Peter-Tobias Stoll und Dorothée Falkenberg zeichnen nach, wie die EU in ihrer Handels- und Investitionspolitik neben wirtschaftlichen zunehmend auch außen- und sicherheitspolitische Ziele verfolgt. Diese Neuausrichtung manifestiere sich in Ansätzen wie der »Offenen strategischen Autonomie« und der »Strategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit in Europa«. Dabei müsse die EU im Zielkonflikt zwischen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Freihandel navigieren und eine effektive Koordination über verschiedene Akteure und Politikbereiche hinweg sicherstellen.

Jacopo Maria Pepe richtet den Blick auf die europäische Energiepolitik, die Energie nicht mehr nur als wirtschaftliches Gut, sondern zusehends als strategisches Machtinstrument begreife. Dabei rücke die EU von ihrem traditionell marktzentrierten Ansatz ab, um verstärkt sicherheits- und außenpolitische Ziele zu verfolgen. Diese seien primär defensiv und auf Versorgungssicherung und Resilienzaufbau ausgelegt. Trotz neuer Instrumente und Maßnahmen zur Risikominimierung bleibe die EU auf absehbare Zeit mit strukturellen Abhängigkeiten und institutionellen Schwächen ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) konfrontiert, die ihre Handlungsspielräume einschränkten.

Melanie Müller erläutert die strategischen Herausforderungen Europas bei der Versorgung mit mineralischen Rohstoffen. Im Zuge der digitalen und der grünen Transformation hätten sich die Bedarfe der Industrie verändert und gleichzeitig erhöht. Die Importabhängigkeit in dem geopolitisch umkämpften Sektor sei hoch, insbesondere die von China. Mit dem Critical Raw Materials Act (CRMA) verfolge die EU zwar eine koordinierte Strategie, um die heimische Produktion zu steigern und Importe zu diversifizieren. Damit sie sich umsetzen lasse, sei es aber erforderlich, Hindernisse etwa im Bergbau oder beim Recycling zu überwinden, die außenpolitische Dimension der Strategie zu stärken und die Wirtschaft besser einzubinden. Hierfür wiederum bedürfe es einer verstärkten europäischen Koordination und gezielter staatlicher Eingriffe.

Bettina Rudloff und Rocco Görhardt legen dar, dass die Agrar- und Ernährungspolitik seit jeher von geoökonomischem Handeln geprägt wird. Zentrale Faktoren sind dabei Raum, Technologie, die Vulnerabilität der Nahrungsversorgung und die Rolle des Staates. Der Beitrag identifiziert Versorgungssicherheit als primäres Ziel geoökonomischen Handelns, wobei auf historische Abläufe, auf theoretische Annahmen wie das Thünen-Modell und den Einfluss von Technologie – wie im Zuge der Grünen Revolution – verwiesen wird. Im Fokus stehen sowohl defensive Strategien wie die Selbstversorgung als auch offensive Vorgehensweisen wie der Einsatz von Nahrungshilfen zur politischen Stabilisierung. Thematisiert wird zudem, welche unbeabsichtigten Wirkungen entsprechende Maßnahmen haben können und wie sich die EU-Agrarpolitik im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Michael Bayerlein und Pedro A. Villarreal konstatieren einen Umbruch in der globalen Gesundheitspolitik. Die multilaterale Zusammenarbeit auf diesem Feld werde zunehmend von außen- und sicherheitspolitischen Interessen überlagert und Gesundheit zum Instrument nationalstaatlicher Machtausübung. Dieser Befund mache ein neues konzeptionelles Denken auf Seiten Deutschlands und der EU notwendig. Zum einen gelte es dabei die eigene und die globale Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren zu schützen, zum anderen nationale gesundheitsbezogene Wirtschaftsinteressen zu wahren. Hierbei stünden defensive und offensive Ziele in einem Spannungsfeld. Die Autoren plädieren für eine »Global Health Architecture 2.0« als alternativen Ansatz, der auf kooperative, horizontale Zusammenarbeit (»Co-Development«) abhebt. Gefragt sei dabei, Resilienz, Gerechtigkeit und wechselseitigen Nutzen zu fördern, anstatt auf einseitige Abhängigkeiten oder konfrontative Maßnahmen zu setzen.

Angela Stanzel und Juliana Süß richten den Blick in den Weltraum, der zum Schauplatz staatlicher Machtpolitik geworden ist. China strebe danach, bis 2045 führende Weltraummacht und bis 2049 eine globale Großmacht zu werden. Das Weltraumprogramm der Volksrepublik diene primär militärischen Interessen einer Machtpolitik im All. Dabei integriere Peking seine entsprechenden Ambitionen in geoökonomische Projekte wie die »Belt and Road«-Initiative (BRI) und deren Ableger, die Digitale Seidenstraße (DSR) und den Space Information Corridor (SIC). Auf diese Weise werde versucht, globalen Einfluss auszubauen, vor allem in Afrika. Chinas intransparentes und auf zivil-militärische Fusion angelegtes Vorgehen, so die Autorinnen, stelle eine Herausforderung für Europa dar. Zu begegnen sei ihr mit dem Auf- und Ausbau eigener Fähigkeiten sowie internationaler Partnerschaften.

Annegret Bendiek und Tobias Scholz vergleichen die EU und Indien in ihrem jeweiligen Streben nach digitaler Souveränität. Beide Akteure sähen sich mit sicherheitspolitischen Bedrohungen und geoökonomischen Verschiebungen konfrontiert, was sie veranlasse, ihre digitalen und cyberpolitischen Ansätze zu überdenken. Die EU strebe danach, das Ziel digitaler Souveränität durch Vollendung des Binnenmarkts und eine Regulierung hin zur »offenen strategischen Autonomie« zu erreichen. Dabei setze sie globale Standards und betreibe ein strategisches Abhängigkeitsmanagement. Indien wiederum konzentriere sich stärker auf nationale Sicherheit und eine gezielte Abkoppelung von China. Die beiden Akteure eine das Bestreben, technologische Abhängigkeit zu reduzieren, heimische Kapazitäten in Schlüsseltechnologien wie Halbleitern, 5G und KI aufzubauen und durch bilaterale Kooperationen ihre Markt- und geopolitische Macht zu stärken.

Hanns Günther Hilpert und Paweł Tokarski richten den Blick auf die machtstrategische Dimension internationaler Geld- und Währungspolitik unter den gegenwärtigen Bedingungen einer Dollar-Dominanz. Die Autoren vergleichen die Währungsmachtpolitik der EU und Chinas, wobei sie analysieren, inwiefern die Strategien der beiden Akteure dazu beitragen, Autonomie und Resilienz ihrer jeweiligen Währung zu stärken. Während China hier einen aktiven, geopolitisch motivierten Kurs verfolge, bleibe die EU weitgehend passiv, da politische Fragmentierung, wirtschaftliche Zielkonflikte und institutionelle Barrieren eine kohärente Strategie erschwerten. Digitale Zentralbank-Währungen würden mehr und mehr zu einem maßgeblichen Instrument, wobei China bei dieser Entwicklung den Europäern klar voraus sei.

Armin Haas, Moritz Kapff und Steffen Murau skizzieren Möglichkeiten von Regierungen, auf finanzieller Ebene ihr außen- und sicherheitspolitisches Handlungsvermögen zu vergrößern. Über den Kernhaushalt eines Staates hinaus biete ein komplexes »fiskalisches Ökosystem« aus »bilanzexternen Fiskalagenturen« wie Sondervermögen oder Entwicklungsbanken ungenutzte Spielräume, um zusätzliche Prioritätensetzungen in der Außen- und Sicherheitspolitik zu finanzieren. Dieses Vorgehen stelle eine jahrhundertealte Praxis dar, die allerdings unter dem Schlagwort des Schattenhaushalts stigmatisiert werde. Deutschland stehe vor erheblichen Herausforderungen, die einen gestiegenen Finanzbedarf mit sich brächten und bereits – wie beim Sondervermögen für die Bundeswehr – zu Ausnahmen von der Schuldenbremse geführt hätten. Eine mögliche Nutzung entsprechender Agenturen sei nicht nur sorgfältig zu gestalten, was rechtliche Stellung, Einnahmemodelle und Verschuldungsmöglichkeiten angehe. Darüber hinaus bedürfe es einer fundierten Betrachtung der fiskalischen Nachhaltigkeit und einer Abkehr von vereinfachenden Narrativen über staatliche Haushalte.

Teil I Geoökonomisches Denken

Normative und theoretische Grundlagen geoökonomischen Denkens*

Der Begriff der Geoökonomie hat seit dem Ende des Kalten Krieges eine bemerkenswerte Renaissance erfahren – sowohl in strategischen Debatten als auch in der Forschung. Angesichts des Aufstiegs Chinas, der Erosion der liberalen Weltordnung und wachsender geoökonomischer Spannungen wird wirtschaftliche Macht zunehmend wieder als geopolitische Ressource verstanden. Das Konzept Geoökonomie dient dabei nicht nur der Analyse und Beschreibung globaler Ordnungsverschiebungen, sondern fungiert zugleich als normativ-performatives Handlungsmodell: Es strukturiert Wahrnehmungen, transportiert Wertvorstellungen, schafft politische Wirklichkeiten und steckt außenpolitische Handlungsspielräume ab.1

Die normative Dimension geoökonomischer Denkweisen ist historisch gewachsen. Bereits in der Zwischenkriegszeit war der Begriff umstritten und Ausdruck konkurrierender liberaler und nationalkonservativer Ordnungsideen. Auch heute prägen unterschiedliche normative Prämissen die geoökonomische Debatte. Auf der einen Seite finden sich die Anhänger des sogenannten realistischen Ansatzes, die auf Kontrolle, Autarkie und geopolitisch motivierte Wirtschaftspolitik setzen, auf der anderen die Befürworter liberaler Modelle, die Interdependenz, Wettbewerbsorientierung und regelbasierte Kooperation betonen. Die folgende Rekonstruktion geoökonomischer Denkschulen zielt darauf ab, deren ideelle Grundlagen in ihrer normativen Vielfalt darzustellen. Dieses Verständnis ist Voraussetzung, um die gegenwärtigen Herausforderungen außenwirtschaftlicher Ordnungsbildung ideologisch und strategisch einordnen zu können.

Eine kleine Begriffsgeschichte der Geoökonomie

Konzepte wie Geoökonomie sind keine statischen Begriffe, sondern Ausdruck historischer Deutungsprozesse. Bedeutungen, Konnotationen und Anwendungen unterliegen einem stetigen Wandel, beeinflusst durch ideologische Strömungen, politische Machtverhältnisse und intellektuelle Diskurse. Die historische Einordnung des Konzepts hilft, ideengeschichtliche Traditionslinien und normative Grundannahmen offenzulegen – ein wichtiger Schritt im Umgang mit politisch sensiblen Begriffen wie Geoökonomie oder Geopolitik. Historische Reflexion ist zugleich eine Frage politischer Verantwortung: Wie Bachmann und Toal2 am Beispiel des Begriffs »Lebensraum« zeigen, kann die unreflektierte Adaption historisch belasteter Konzepte weitreichende politische Konsequenzen haben. Auch der Begriff Geoökonomie ist hiervon nicht ausgenommen. Seine Ursprünge im deutschen Denken der Zwischenkriegszeit sind weitgehend vergessen – und doch hochrelevant für aktuelle Debatten über nationale Wirtschaftsinteressen und internationale Ordnung.

Arthur Dix (1875–1935), nationalkonservativer Publizist und Wissenschaftler, verwendete den Begriff der Geoökonomie bereits in den 1920er Jahren und lieferte damit einen der frühesten konzeptionellen Beiträge zur geoökonomischen Debatte. Seine Schriften, etwa Geoökonomie: Einführung in die erdhafte Wirtschaftsbetrachtung (München 1925) richteten sich an akademische und politische Kreise. Für Dix bedeutete Geoökonomie die unausweichliche Anbindung der wirtschaftspolitischen Zielsetzung aller Staaten an geographische Gegebenheiten – insbesondere Boden und Klima – und an ihr Bevölkerungspotential.3 Diese »erdhafte Betrachtung« ökonomischer Prozesse war komplementär zur Geopolitik aufzufassen, die er auf die raumbezogene Ausrichtung der Außenpolitik beschränkte. Er unterschied klar zwischen dem »Staatskörper« als Gegenstand der Geopolitik und dem »Wirtschaftskörper« als Gegenstand der Geoökonomie.4 Geoökonomie war bei Dix ein staatliches Steuerungsinstrument zur Positionierung der eigenen Volkswirtschaft im internationalen Wettbewerb. Raum wurde als politisch strukturierende Kategorie verstanden. Dix’ Perspektive spiegelt ein autoritär-nationales Weltbild wider: Geoökonomisches Denken ist Ausdruck eines kollektiven Machtanspruchs, der ökonomische Planung in den Dienst nationaler Selbstbehauptung stellt. Dieses Verständnis prägt bis heute die realistische Geoökonomie, wie Hanns W. Maulls Ausführungen zur langfristigen Umsetzung geoökonomischer Ordnungsentwürfe in dieser Studie deutlich zeigen.5

Die festen Größen im Konzept der realistischen Geoökonomie sind Kontrolle, Besitz und Abgrenzung von knappen wirtschaftlichen Räumen.

Bis heute ist die realistische Geoökonomie einem territorial gebundenen Staatsverständnis verhaftet. Nach ihrer Lehre gelten geographische Lage, natürliche Ressourcen und strategische Position als Konstanten, die außenpolitisches Verhalten und internationale Machtstrukturen bestimmen. Wirtschaftlicher Wettbewerb verläuft entlang klassischer Grenzziehungen, ökonomischer Raum wird als geopolitisch erweiterter Raum begriffen. Raum erscheint als knappes Gut und Quelle von Macht und Wohlstand: Politische und ökonomische Ordnung werden dabei in geographisch fixierten Räumen verankert gedacht. Diese Vorstellung impliziert eine Nullsummenlogik: Raum- und Machtgewinne eines Staates erfolgen zwangsläufig auf Kosten anderer. Die festen Größen des aus diesen Prämissen resultierenden Denkens in exklusiven Ordnungen sind Kontrolle, Besitz und Abgrenzung. Zudem ist das realistische Raumverständnis deterministisch: Die Lage bzw. die Verortung im Raum bestimmt Interessen, Handlungsspielräume und strategische Ziele. Der Staat erscheint als territorial gebundener Akteur, dessen Macht aus Raumkontrolle erwächst. Dieser Exklusivitätsanspruch auf Raum geht mit einem normativ konservativen und dichotomen Weltbild einher – »wir« gegen »sie«: Wirtschaftsräume sind zu erobern und zu sichern, Austausch wird als Bedrohung und wirtschaftlicher Wettbewerb als Nullsummenspiel verstanden.

Im Gegensatz dazu entwickelte Wilhelm Röpke (1899–1966), liberaler Ökonom und Kritiker des Nationalsozialismus, eine marktorientierte, individualistische Konzeption der Geoökonomie. Geographische Gegebenheiten wirken hier integrierend auf Volkswirtschaften und schaffen strukturelle Verbindungen zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Räumen. Da diese nie vollständig deckungsgleich sind, entsteht ein geoökonomischer Expansionsdruck, der politische Annäherung begünstigt. Wirtschaftliche Integration ist damit Folge geographischer Gegebenheiten und Vorläufer politischer Integration. Selbst scheinbar autarke Staaten können sich dieser Dynamik auf Dauer nicht entziehen. Röpke betrachtete protektionistische und autarkistische Politiken als reaktionäre Gegenbewegungen, die letztlich machtlos gegenüber den Kräften der wirtschaftlichen Differenzierung und geoökonomischen Integration sind. Seine Auffassung, dass geographisch bedingte wirtschaftliche Interdependenz politisch integrierend wirkt, findet sich bis heute in liberalen Theorien der internationalen Beziehungen wieder – insbesondere in Arbeiten, die ökonomische Verflechtungen als friedensstiftenden Faktor betonen.6

Im Gegensatz zur realistischen Geoökonomie, die auf das Territorium fixiert ist, erkennen die Verfechter der liberalen Geoökonomie die Deterritorialisierung wirtschaftlicher Macht an. Nach ihrer Überzeugung haben technologischer Fortschritt, digitale Vernetzung und globale Interdependenz die strategische Bedeutung von geographischer Lage relativiert. Seit der industriellen Revolution und verstärkt durch die Wissensökonomie trete »Land« als Produktionsfaktor in den Hintergrund. Immaterielle Ressourcen wie Wissen, technologische Kapazitäten und Netzwerke gewännen an Bedeutung – Faktoren, die nicht primär territorial gebunden sind. Vertreter der liberalen Geoökonomie begreifen Raum als Ergebnis politischer und wirtschaftlicher Praktiken: dynamisch, relational und offen. Macht resultiert nach ihrer Theorie nicht mehr aus physischer Kontrolle über Raum, sondern aus der Positionierung in globalen Interaktionsnetzwerken. Nationale Territorien verlören an exklusiver Bedeutung zugunsten funktionaler Verflechtungen. Dieses Verständnis von Raum als mehrdimensionalem, relationalem Geflecht immaterieller Infrastrukturen jenseits klassischer Territorialgrenzen steht im Einklang mit der von Nadine Godehardt in ihrem Beitrag beschriebenen volumetrischen Wende. Die liberale Geoökonomie bietet damit ein konzeptionelles Fundament, um auch neuartige Raumlogiken, etwa transnationale digitale Infrastrukturen oder satellitengestützte Netzwerke, als geoökonomisch relevante Ordnungsräume zu begreifen.

Dieser liberale Ansatz eröffnet einen normativ inklusiven Horizont: Statt Kontrolle über begrenzte Räume zu maximieren, strebt die liberale Geoökonomie funktionale Vernetzung, Koordination zwischen Akteuren und flexible Anpassung an sich ständig verändernde Räume an. Wirtschaftlicher Austausch wird als Positivsummenspiel gedacht, in dem Integration Wohlstand schafft. Röpkes Ansatz steht damit für einen Strang geoökonomischen Denkens, der wirtschaftliche Integration als Motor politischer Kooperation begreift und damit ein normatives Gegengewicht zu autoritär geprägten Konzepten geoökonomischer Staatlichkeit bildet.

Geoökonomie: Zwischen strategischer Machtausübung und kooperativer Wohlstandsordnung

Die gegenwärtige Forschung unterscheidet zwei analytische Ansätze: einen Mittel-Ansatz, bei dem wirtschaftliche Mittel zur Erreichung politischer Ziele eingesetzt werden, und einen Ziel-Ansatz, bei dem politische Mittel (privat-)wirtschaftlichen Zwecken dienen. In beiden Modellen ist der Staat primärer Akteur. Heute dominiert der Mittel-Ansatz die politische Praxis und akademische Diskussion: Geoökonomie erscheint als Fortsetzung klassischer Geopolitik mit ökonomischen Machtmitteln wie Sanktionen, Investitionskontrollen oder Exportrestriktionen. Ziel ist die Durchsetzung strategischer politischer Interessen.7 Zwei gegensätzliche, idealtypische Paradigmen prägen die Debatte: ein realistisches, machtzentriertes Modell und ein liberales, wohlstandsorientiertes.

Realistische Geoökonomie fußt auf einem konfrontativen Paradigma (Nullsummenspiel): Marktmechanismen werden funktionalisiert, um geopolitische Rivalität auszutragen. Staaten konkurrieren um Handelsströme, Produktionsstandorte und strategische Industrien, ähnlich wie um Territorien. Außenwirtschaftliche Stärke (Mittel) dient nicht primär der Wohlstandsmehrung, sondern der außenpolitischen Durchsetzungsfähigkeit und Machtabsicherung (Ziel) – analog zur Geopolitik. Demgegenüber strebt die liberale Geoökonomie gegenseitige Wohlstandsmehrung an (Positivsummenspiel): Sie versteht wirtschaftliche Interdependenz als Chance für Frieden, Stabilität und Prosperität. Der Staat agiert nicht als dominanter Dirigent, sondern als Rahmensetzer, der wirtschaftliche Freiheit ermöglicht und nichtstaatliche Akteure als Partner anerkennt – im Einklang mit institutionellen Theorien der internationalen Beziehungen.

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Wahl der Instrumente: Realistische Geoökonomie setzt auf kurzfristige Zwangsmaßnahmen wie Sanktionen oder Handelsverbote, bei denen asymmetrische Machtverhältnisse ausgenutzt werden. Diese Mittel sind eskalationsanfällig, ineffizient und wirtschaftlich nachhaltig schädlich: Opportunitätskosten und langfristige Wettbewerbsverluste werden systematisch vernachlässigt. Freier Handel und fairer Wettbewerb werden behindert, Folgen sind Marktverzerrungen, Unsicherheiten und Abschottung. Demgegenüber setzt die liberale Geoökonomie auf langfristige Kooperationsinstrumente wie Handelsverträge, Investitionspartnerschaften oder Technologietransfers. Ihr Mittel ist nicht Zwang, sondern Anreiz: Durch wirtschaftliche Verflechtung entsteht politische Stabilität. Im Vordergrund steht nicht der kurzfristige politische Gewinn, sondern nachhaltige Wohlstandsschaffung durch bewusste Einbeziehung langfristiger Effekte und eines gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts.

Unter dem Einfluss von Denktraditionen der realistischen Geoökonomie erfahren wirtschaftliche Prozesse eine sicherheitspolitische Aufladung: Austausch mit autoritären Staaten wird potentiell als Bedrohung wahrgenommen, Märkte verlieren ihren Charakter als Räume freiwilliger Kooperation, Investitionen und Handel geraten unter Generalverdacht. Die Folge ist eine präventive Sicherheitslogik: Handelsbarrieren entstehen im Namen der nationalen Sicherheit, Märkte fragmentieren, wirtschaftliche Kooperation weicht Misstrauen. Beispiele für einen solchen Ansatz sind die US-Zölle auf Stahl und chinesische Zölle auf australische Gerste und Wein. Derartige Maßnahmen gehen zu Lasten von Planungssicherheit und rationaler Entscheidungsfindung.

Schließlich offenbart sich eine grundlegende Differenz im Verhältnis von Zielen und Mitteln: Realistische Geoökonomie folgt einem linearen Kausalmodell – politische Ziele werden extern definiert, wirtschaftliche Mittel rein instrumentell eingesetzt. Der liberale Ansatz beruht auf dem Glauben an ein rekursives Verhältnis: Der Einsatz wirtschaftlicher Mittel kann politische Zielstrukturen verändern, etwa wenn Handelskooperation politische Annäherung fördert. Geoökonomie wird so zum normativen Ausdruck außenpolitischer Philosophien – entweder autoritär und kontrollorientiert oder kooperativ, partizipativ und entwicklungsfreundlich.

Normative Divergenzen geoökonomischer Denkschulen

Ein zentrales normatives Unterscheidungsmerkmal realistischer und liberaler Geoökonomie betrifft die Frage, was als nationales Interesse gilt – und wer dieses definiert. Die Vertreter der realistischen Geoökonomie folgen einem objektivistischen Ansatz: Nationale Interessen gelten als eindeutig existent, rational ableitbar und primär im Zuständigkeitsbereich staatlicher Eliten oder Expert:innen. Der Staat erscheint als homogene Einheit (»black box«), gesellschaftliche Präferenzen spielen eine untergeordnete Rolle.8 Dieses Verständnis knüpft an die illiberale Geoökonomie von Dix an, der eine technokratische Steuerung nationalwirtschaftlicher Interessen propagierte. Es birgt paternalistische und demokratietheoretisch problematische Implikationen: Nur »echte« Expert:innen sollen wissen, was im besten Interesse der Nation liegt.9 In den 1990er Jahren etwa unterstützten US-Konzerne wie Chrysler und Ford geoökonomische Narrative, mit dem Ergebnis, dass vermeintlich unabhängige Expert:innen industriepolitische Eingriffe zur Rettung der US-Automobilbranche forderten.10

Demgegenüber basiert ein liberaler geoökonomischer Ansatz auf einem subjektivistischen Verständnis nationaler Interessen. Der Staat erscheint als Ausdruck vielfältiger gesellschaftlicher Perspektiven, was einen demokratietheoretisch inklusiven Anspruch begründet: Außenpolitik soll ebenso partizipativ gestaltet werden wie Innenpolitik.11 Dieses Denken steht in der Tradition Wilhelm Röpkes, der wirtschaftspolitische Entscheidungen als legitimationspflichtige Prozesse verstand. Nichtstaatliche Akteure gelten als aktive Mitgestalter geoökonomischer Politik; ihre Einbindung ist Voraussetzung für Akzeptanz und Wirksamkeit außenwirtschaftlicher Maßnahmen. Das deutsche Auswärtige Amt etwa setzte bei der Entwicklung außenpolitischer Leitlinien gezielt auf Konsultationen mit zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren12 – ebenso bei konkreten Beschlüssen wie den Sanktionen gegen Russland.13

Realistische Geoökonomie setzt auf Zwang, Druck und Einschüchterung, ihr liberaler Gegenpart auf Freiwilligkeit, Gegenseitigkeit, positive Anreize.

Ein zweiter zentraler Unterschied liegt in der operativen Logik. Realistische Geoökonomie setzt auf konfrontative Mittel wie Zwang, Druck und Einschüchterung, um relative Vorteile gegenüber anderen Staaten durchzusetzen.14 Wirtschaftliche Instrumente werden primär als Machtressourcen verstanden, nichtstaatliche Akteure eines Zielstaats instrumentalisiert und delegitimiert. Dieser Ansatz folgt einer Nullsummenlogik, die geopolitische Spannungen eher verschärft als abbaut. Im Gegensatz dazu plädiert die liberale Geoökonomie für eine kooperationsorientierte Handlungsweise: Ökonomische Beziehungen basieren auf Freiwilligkeit, Gegenseitigkeit und positiver Anreizsetzung. Politischer Druck entsteht – wenn überhaupt – aus demokratischen Erwartungshaltungen im Inland, nicht durch äußeren Zwang. Macht wird nicht als Kontrolle, sondern als Ermöglichung interpretiert. Wirtschaftliche Interdependenz und gemeinsame Wertschöpfung fördern langfristige Stabilität und partnerschaftliche Beziehungen.

Ein drittes normatives Unterscheidungsmerkmal betrifft das Verhältnis zu wirtschaftlicher Freiheit und Eigentum. Die realistische Geoökonomie betrachtet wirtschaftliche Mittel als strategische Ressourcen unter staatlicher Hoheit. Eigentumsrechte werden dem Primat nationaler Sicherheit untergeordnet. Unternehmen werden zum Instrument staatlicher Interessen, staatskapitalistische Tendenzen und Marktverzerrungen sind hier eine unvermeidliche Begleiterscheinung. Liberale Eigentumsnormen werden im Namen der nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit beschnitten. Demgegenüber betrachtet die liberale Geoökonomie wirtschaftliche Freiheit und Eigentumsschutz als Grundpfeiler der liberalen Ordnung.15 Staatliche Steuerung erfolgt lediglich durch Rahmensetzung und demokratische Legitimation, nicht durch Kontrolle. Eigentum wird respektiert, nicht geopolitisch instrumentalisiert. Während die realistische Variante kurzfristige Machtgewinne anstrebt, kalkuliert die liberale Geoökonomie langfristig, effizient und gesellschaftlich integrativ. Ihre normativen Prämissen stärken die internationale Kooperation, den Wettbewerb und eine regelbasierte Ordnung und bilden ein Gegengewicht zu autoritären Entwicklungsmodellen wie dem Beijing Consensus.16

Schlussbetrachtung

Geoökonomisches Denken ist mehr als eine technokratische Frage außenwirtschaftlicher Steuerung oder eine bloße Zweck-Mittel-Kalkulation: Es berührt grundlegende normative Entscheidungen über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft, Macht und Kooperation sowie Freiheit und Kontrolle. Realistische und liberale Ansätze repräsentieren dabei konkurrierende Weltbilder mit unterschiedlichen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Implikationen. Die gegenwärtige Wiederbelebung nationalistischer und illiberaler Narrative im Sinne von Dix’ »nationalwirtschaftlicher Gemeinwirtschaftsinteressen« zeigt, dass Geoökonomie nicht nur ein analytisches Instrument, sondern ein normativ aufgeladenes Projekt ist, dessen theoretische Grundannahmen kritisch reflektiert werden müssen. Aktuelle Debatten über wirtschaftliche Souveränität, »strategische Autonomie« und geoökonomische Rivalitäten tragen vielfach Züge eines Denkens, das ideengeschichtlich näher bei Dix als bei Röpke liegt. Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe politischer Entscheidungsträger:innen und der Wissenschaft, Geoökonomie nicht nur als Machtinstrument, sondern als gestaltbares Ordnungsmodell zu verstehen.

Gleichzeitig gibt die ideengeschichtliche Entwicklung Anlass zu vorsichtiger Zuversicht. Selbst Vertreter realistischer Denktraditionen wie Edward Luttwak erkennen an, dass historische Muster keine unveränderlichen Vorgaben für die Zukunft darstellen. Konfrontative Logiken können durchbrochen werden – etwa durch die Umlenkung geopolitischer Rivalitäten auf gemeinsame globale Herausforderungen wie den Umwelt- und Klimaschutz: Internationale Institutionen wie ein »Super-GATT« könnten geoökonomische Konflikte systemisch entschärfen und in kooperative Bahnen lenken.17

Geoökonomisches Denken formuliert »die Logik des Krieges in der Grammatik des Handels«, so Edward Luttwak in einem vielbeachteten Aufsatz von 1990.1 Etwas allgemeiner ausgedrückt, befasst sich Geoökonomie nach dieser Lesart mit der Frage, wie sich nationale außenpolitische Ziele mit wirtschaftlichen Mitteln verfolgen lassen. Dabei rückt nicht primär die Geographie wirtschaftlicher Aktivitäten in den Blick.2 Mit geoökonomischem Denken ist einerseits die Abkehr von einer globalen Perspektive verbunden, in der Geographie und staatliche Grenzen keine Bedeutung mehr zu haben scheinen. Zum anderen positioniert sich geoökonomisches Denken zumeist im Kontext der Geopolitik und bekennt sich insofern zu einer »realistischen«, also einer macht- und sicherheitszentrierten Betrachtung internationaler Beziehungen.3 Einige Implikationen, die ein solches machtpolitisches Denken über Wirtschaftstätigkeit für internationale Ordnung hat, sollen im Folgenden skizziert werden.

Was ist »die« internationale Ordnung?

Der Begriff »internationale Ordnung« (bzw. »die internationale Ordnung«) wird derzeit häufig recht unpräzise verwendet.4 Die internationale Ordnung ist, wie jede politische Ordnung, ein System von Prinzipien, Normen und Regelwerken, die das Verhalten in der zu ordnenden Gesellschaft regeln sollen – und in der Praxis auch tatsächlich mehr oder minder befolgt werden und somit ein gewisses Maß an Verhaltenssicherheit und damit Vorhersehbarkeit schaffen.5 Jede politische Ordnung beruht auf Machtstrukturen, die bestrebt sind, die Regelwerke durchzusetzen; diese Machtstrukturen sind jedoch nicht identisch mit der Ordnung, sondern bilden lediglich ihre Grundlage.6 Die jeweiligen Prinzipien, Normen und Regelwerke politischer Ordnungen können sehr unterschiedlich ausfallen; bestimmend sind die jeweils dominanten Ideologien. Die internationale Ordnung (auch: Weltordnung) ist die größte, umfassendste politische Ordnung, sie umfasst die Weltgesellschaft und die Staatengemeinschaft.7 Die Institutionen der Vereinten Nationen repräsentieren diese Weltordnung, wobei ihre wichtigsten Organe legislative (Sicherheitsrat, Vollversammlung), exekutive (Generalsekretär und Generalsekretariat) und judikative (Internationaler Gerichtshof) Funktionen abbilden, die sich von den Funktionsweisen entsprechender Organe in einer nationalstaatlichen Ordnung unterscheiden.

Während es also durchaus berechtigt ist, von der internationalen Ordnung zu sprechen, ist zugleich festzuhalten, dass diese Ordnung keineswegs nur aus ihren zentralen Organen und Institutionen besteht, sondern auch viele Teilordnungen umfasst, die wiederum auf den nationalstaatlichen Ordnungen aufbauen.8 Die Teilordnungen beziehen sich einerseits auf bestimmte Regionen, also etwa Europa, Ostasien oder Nordamerika, andererseits auf spezifische funktionale Zusammenhänge, wie etwa den internationalen Handel, den Klimawandel oder die zivile und militärische Nutzung der Kernenergie. Zwischen den Ebenen und den einzelnen Teilordnungen bestehen horizontale und vertikale Wechselwirkungen (»Interferenzen«); stabilisierende wie destabilisierende Impulse können entsprechend über die Grenzen von Teilordnungen hinweg andere (Teil-)Ordnungen beeinflussen.

Die gegenwärtige Verfassung der internationalen Ordnung ist wesentlich komplexer, als dies in der Regel gesehen wird.

Zusammenfassend: Die gegenwärtige Verfassung der internationalen Ordnung ist wesentlich komplexer, als dies in der Regel gesehen wird. Tatsächlich lassen sich analytisch mindestens drei Ebenen politischer Ordnung unterscheiden: die unterste nationalstaatliche, die mittlere, aus regionalen bzw. funktionalen Teilordnungen bestehende Ebene und die globale Ebene. Die Entwicklungen auf den drei Ebenen dieser Ordnung und in den Segmenten der mittleren Ebene, den vielfältigen Teilordnungen, verlaufen keineswegs zeitlich synchron und inhaltlich gleichgerichtet. So berechtigt es ist, die Weltordnung gegenwärtig im Umbruch zu sehen, so wenig folgt daraus schon, dass dies für alle ihre Teilordnungen gleichermaßen gilt. Während sich etwa die regionale Sicherheitsordnung in OSZE-Europa fundamental verändert präsentiert, ist diejenige Ostasiens (noch) von Stabilität gekennzeichnet – allerdings von einer zunehmend prekären. Dies gilt ebenso für funktionale Teilordnungen: Die Welthandelsordnung befindet sich schon seit längerer Zeit in einem Prozess tiefgreifenden Wandels,9 dagegen erschienen die internationale Währungsordnung und die Verfassung der internationalen Finanzmärkte noch bis vor kurzem weitgehend robust.10 Auf der Ebene der nationalstaatlichen Ordnungen schließlich vollziehen sich ebenfalls sehr unterschiedliche Entwicklungen, wobei allerdings weltweit liberale Demokratien zusehends unter Druck geraten und autokratische Herrschaftsordnungen auf dem Vormarsch sind.11 Der Umbruch der internationalen Ordnung präsentiert sich aus dieser Perspektive als ein vieldimensionaler, facettenreicher und risikoreicher Wandlungsprozess, in dem die alte, liberale Welt mit einer neuen, realistischen oder eben geoökonomischen Welt ringt.12

Liberale Ordnungen

Was kennzeichnet eine liberale Weltordnung? Darauf gibt ihre historische Entwicklung unterschiedliche Antworten. Die wichtigsten Merkmale der ersten liberalen Weltordnung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren der Freihandel, freie Kapitalmärkte und eine internationale Währungsordnung auf der Basis des Goldstandards, aber auch das Recht auf exklusive Kolonialreiche. In der Innenpolitik bereitete der Liberalismus den Weg für den Rechtsstaat, für politische Partizipation durch gewählte Parlamente (wobei das Wahlrecht sehr selektiv verliehen wurde) sowie für die Abschaffung der Sklaverei als konkreten Ausdruck des Engagements für allgemeine Freiheits- und Menschenrechte.

Einen neuen Anlauf zum Aufbau einer liberalen Weltordnung unternahmen 1945 die USA und Großbritannien. Dieser scheiterte jedoch: Das Projekt wurde rasch vom Ost-West-Konflikt überlagert und durch die Weltordnung des Kalten Kriegs abgelöst. Sie überlebte jedoch als Teilordnung für die Erste (westliche) und weite Teile der Dritten Welt des globalen Südens. Wirtschaftlich waren zentrale Prinzipien dieser Ordnung die schrittweise Liberalisierung des Welthandels und ein Währungssystem fester Wechselkurse, mit dem Dollar als Leitwährung. Der Staat übernahm in dieser Ordnung nach innen wie nach außen eine aktiv gestaltende Rolle mit dem Ziel, Wiederaufbau, Modernisierung, Industrialisierung und Entwicklung voranzutreiben und Vollbeschäftigung bzw. soziale Absicherung zu gewährleisten. Der politische Liberalismus betonte universale Menschenrechte, das Selbstbestimmungsrecht der Völker (Entkolonialisierung), politische Partizipation (allgemeine, gleiche und freie Wahlen) sowie gesellschaftliche Ausgewogenheit (Sozialstaat).13

Das Währungssystem fester Wechselkurse zerfiel zu Beginn der 1970er Jahre; es wurde abgelöst von einem Mischsystem, in dem die Wechselkurse vom Mit- und Gegeneinander der Devisenmärkte und Zentralbanken bestimmt wurden und somit fluktuierten. Zugleich wurden die nationalen Volkswirtschaften zunehmend für internationale Kapitalströme geöffnet. In der liberalen Weltordnung kam es in der Folge zu einer weiteren bedeutsamen Transformation: der neoliberalen Wende seit Ende der 1970er Jahre. Dem Neoliberalismus ging es darum, den Einfluss des Staates zurückzudrängen und seine Rolle durch private Akteure und Marktprozesse zu ersetzen; Deregulierung und Privatisierung verdrängten das Prinzip der sozialen Ausgewogenheit.14 Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts setzte sich diese neoliberale Variante einer liberalen internationalen Ordnung als universale Ordnung durch. Der Washington-Konsens – die Vorstellung, dass Wirtschaftspolitik vor allem den Rückzug des Staates aus den von ihm übernommenen vielfältigen Aufgaben zu organisieren habe, um Freiraum für Marktprozesse zu schaffen, repräsentierte den gemeinsamen Nenner dieser neoliberalen Ideologie.

Trotz dieser Unterschiede im Einzelnen lassen sich auch etliche Gemeinsamkeiten feststellen, die sämtliche liberalen politischen Ordnungen teilen. Hierzu zählen die wirtschaftlichen Prinzipien der (internationalen) Arbeitsteilung, der Modernisierung und Industrialisierung durch immer effizienteren Einsatz von Ressourcen und der Öffnung nationaler Volkswirtschaften und Gesellschaften für alle Formen des Austauschs mit anderen – vom Handel mit Gütern und Dienstleistungen über Kapitalflüsse, Migration und Tourismus bis hin zum Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse, Informationen und kultureller Produkte. Das Ergebnis waren die Ausweitung, Intensivierung und Beschleunigung von Globalisierungsprozessen: Der wirtschaftliche Liberalismus ist demnach verknüpft mit der Globalisierung. Politisch postulierte der Liberalismus universelle Menschenrechte, individuelle und kollektive Selbstbestimmung, Rechtsstaatlichkeit, die Einhegung von Macht durch Verfahren der Gewaltenteilung und ‑verschränkung und die Partizipation der Bevölkerungen an politischen Entscheidungen. Krieg und Gewaltanwendung sollten zurückgedrängt und tabuisiert werden, Verrechtlichung auch die zwischenstaatlichen Beziehungen bestimmen. Grundlegende Unterschiede zwischen den Spielarten liberaler Ordnungspolitik betrafen und betreffen vor allem den Stellenwert sozialer Ausgewogenheit, den Umgang mit den Implikationen unterschiedlicher individueller und kollektiver Identitäten und die Rolle des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft.15

Demokratische Innenpolitik und Geoökonomie sind miteinander vereinbar, wenn außenpolitische Risiken und Bedrohungen wahrgenommen werden.

Die liberalen Ordnungsentwürfe lassen deutliche Übereinstimmungen bei zentralen Prinzipien und Normen für die Organisation der inner- wie der zwischenstaatlichen Politik erkennen. Die Koinzidenz einer erodierenden liberalen internationalen Ordnung mit der Konjunktur autoritärer Herrschaftsordnungen in den letzten zwanzig Jahren ist also keineswegs zufällig: Wie liberale Ordnungspolitiken im Innern und international miteinander verknüpft sind, gilt das auch mit autoritären Vorzeichen. Allerdings besteht diese Verknüpfung von autoritärer Innenpolitik und geoökonomischer Außenwirtschaftspolitik nicht zwangsläufig, es gibt Ausnahmen. Singapur etwa ist ein autoritär regierter Staat, der aufgrund seiner spezifischen Position und Lage eine konsequent liberale Außenwirtschaftsstrategie verfolgt und Sanktionen gegen Russland mitträgt. Umgekehrt waren die Außenwirtschaftspolitiken der EU, aber auch der USA keineswegs durchgängig liberal im Sinne der Marktöffnung; demokratische Innenpolitik und Geoökonomie sind insbesondere dann miteinander vereinbar, wenn außenpolitische Risiken und Bedrohungen wahrgenommen werden.

Geoökonomische Ordnungsentwürfe

In einer geoökonomisch ausgerichteten internationalen Ordnung dominieren die Prinzipien der nationalen Sicherheit und der Machtkonkurrenz. Technologische Innovation16 und wirtschaftlicher Austausch17 folgen der Logik des Erwerbs potentieller Machtvorteile durch technologische und wirtschaftliche Überlegenheit einerseits und möglicher Verwundbarkeiten andererseits, die politische Erpressbarkeit implizieren könnten. Machtbezogenes Denken begünstigt die Hierarchisierung sozialer Beziehungen in politischen Ordnungen; daher spielen Einflusszonen, in denen Großmächte kleinere Nachbarstaaten an sich binden und abhängig halten, in der Geoökonomie eine bedeutsame Rolle. Der Bezug auf den Nationalstaat befördert Nationalismus als eine wichtige handlungsleitende Einstellung. Aus der Verbindung der hierarchisierenden Funktion von Machtdenken mit der Idee der Nation bzw. des Staatsvolkes entstehen – nicht zwangsläufig, aber häufig – nationalistische Ideologien, in denen die eigene Nation überbewertet wird. Zu diesen können auch patriarchale Formen der Sozialpolitik treten, die dem Staatsvolk suggerieren wollen, sein Wohlergehen stelle ein vordringliches Anliegen des Staates dar.18

Zwei Varianten geoökonomischer Ordnungsentwürfe lassen sich derzeit unterscheiden. Die erste, revisionistische Variante ist langfristig orientiert und strebt nach einem schrittweisen, aber weitreichenden Umbau der internationalen Ordnung. Dabei geht es vor allem darum, die Weltordnung im Sinne autoritärer Regime umzugestalten und so Konsonanz zwischen innen- und weltpolitischen Ordnungsstrukturen zu schaffen. Diese Ausprägung setzt auf eine Mischung aus machtpolitischem Druck und wirtschaftlichen Sanktionen, aber auch auf wirtschaftliche Anreize und Überredung/Überzeugung durch Diplomatie und kulturelle Einflussnahme. Die Volksrepublik China repräsentiert diese Variante exemplarisch.19 Zu ihren revisionistischen Bestrebungen gehören Versuche, geltende völkerrechtliche Normen im Sinne ihrer Vorstellungen umzudeuten.20 Aber auch demokratische Staaten wie Brasilien, Südafrika oder Indien unterstützen einen grundsätzlichen Umbau der Weltordnung, wie ihn Staaten aus dem globalen Süden fordern.

Die zweite Variante zielt vor allem auf die Zerstörung der liberalen internationalen Ordnung von innen und von außen, bietet dazu aber kein alternatives Konzept, das über die Behauptung des partikulären Machtanspruchs des amtierenden Regimes hinausginge. Wenngleich Multilateralismus von Vertretern dieser Variante formal durchaus befürwortet wird, sind sie faktisch nicht bereit, sich durch multilaterale Vereinbarungen binden zu lassen. Diese Variante setzt vor allem auf Machtpolitik in Form von Subversion, Zwang und Gewalt; das zentrale Prinzip ist hier das Recht des Stärkeren. Das Russland Wladimir Putins,21 aber auch das Amerika Donald Trumps repräsentieren diese zweite Variante geoökonomischer Ordnungsvorstellungen.

Während in der Ära der Globalisierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen den Ausprägungen der wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den nationalen Volkswirtschaften im Allgemeinen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde,22 rücken sie im geoökonomischen Denken in den Mittelpunkt. Diese wechselseitigen Abhängigkeiten sind in aller Regel asymmetrisch. Insbesondere wenn sie gesamtwirtschaftlich kritische Bereiche eines Staates betreffen, bestehen Risiken und Gefahren als Folge struktureller Verschiebungen, die bestehende Verwundbarkeiten verschärfen oder neue herausbilden, sowie im Zuge krisenhafter Störungen in den Interdependenzbeziehungen. Diese können durch Naturkatastrophen oder Unfälle (wie die tagelange Blockade des Suezkanals durch ein havariertes Containerschiff) verursacht werden, sie können aber auch darauf zurückgehen, dass Akteure wirtschaftliche Verwundbarkeiten anderer für ihre eigenen politischen Zwecke instrumentalisieren (»weaponizing interdependence«).23