Die politischen Kosten europäischer Migrationspolitik in Libyen

Konsolidierung des Internierungssystems, Aufwertung von Gewaltakteuren, Ablehnung durch die libysche Öffentlichkeit

SWP-Aktuell 2025/A 41, 17.09.2025doi:10.18449/2025A41

ForschungsgebieteGemeinsam mit Italien und Griechenland versucht die EU-Kommission, irreguläre Ankünfte von Migranten über Libyen zu reduzieren. Diese Bemühungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem mehrere Komponenten der EU-Migrationspolitik in Libyen als gescheitert gelten müssen. Das gilt besonders für Versuche, die Zustände in den Internierungszentren zu mildern sowie die Lage von Arbeitsmigranten und Geflüchteten im Land insgesamt zu verbessern. Welche Widerstände die europäische Migrationspolitik hervorruft, zeigte zuletzt eine Kampagne der libyschen Behörden gegen vermeintliche Bestrebungen der EU, Migranten auf Dauer im Land anzusiedeln. Was bleibt, ist der harte Kern europäischer Politik: Vereinbarungen mit Gewaltakteuren, um Überfahrten zu verhindern, sowie die Unterstützung für Abfangoperationen auf See und Rückführungen in Herkunftsländer. Diese EU-Politik ist untrennbar mit dem libyschen System willkürlicher Internierung verknüpft, das kriminellen Interessen dient. Europäische Versuche, sich von diesem System zu distanzieren, sind unglaubwürdig und stehen einer Bewertung der politischen Kosten im Wege.

Der moderate Anstieg irregulärer Ankünfte über Libyen in die EU war in den letzten zwei Jahren Anlass für eine rege europäische Reisediplomatie, die sich im Sommer 2025 noch intensivierte. Zwar sind irreguläre Ankünfte auf anderen Migrationsrouten in die EU in der ersten Hälfte 2025 zurückgegangen. Doch ein plötzlicher Anstieg der Ankünfte aus Ostlibyen in Kreta sorgte für Beunruhigung in Griechenland und bewegte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu, den Kommissar für Inneres und Migration Magnus Brunner mit Besuchen in Tripolis und Bengasi zu beauftragen. Im Juli traf Brunner gemeinsam mit griechischen, italienischen und maltesischen Ministern Mitglieder der international anerkannten Regierung in Tripolis, um härtere Maßnahmen zur Verhinderung von Überfahrten zu fordern – ohne Ergebnis. Die anschließende Visite in Bengasi musste abgebrochen werden. Der faktische Herrscher der Region, Khalifa Haftar, machte ein offizielles Zusammentreffen der Delegation mit seiner – international nicht anerkannten – Regierung zur Bedingung für eine Audienz. Das lehnte die europäische Delegation ab und musste daraufhin wieder abreisen. Griechenland hat seither Ausbildungshilfe für Haftar in die Wege geleitet und folgt darin dem Beispiel Italiens. Die Bereitschaft, Haftar entgegenzukommen, geht aber noch weiter. Ende Juli fing die EU-Marineoperation Irini auf dem Mittelmeer ein Containerschiff ab, das gepanzerte Fahrzeuge nach Bengasi bringen sollte, wie sich bei der Inspektion in einem griechischen Hafen zeigte. Obgleich es sich um eine klare Verletzung des Waffenembargos der Vereinten Nationen (VN) handelte, setzte die griechische Regierung durch, dass das Schiff seinen Weg nach Libyen fortsetzen konnte. Offenbar befürchtete sie, mit einer Beschlagnahme ihre Bemühungen um Migrationskooperation zunichte zu machen. Indes gehen die Überfahrten von Ostlibyen nach Kreta weiter, obwohl Haftars Kräfte in der Lage wären, sie zu verhindern.

Diese Kette von Ereignissen gibt Aufschluss über den Stand europäischer Migrationspolitik in Libyen. Die schon seit 2017 bestehende Kooperation der EU mit Libyen im Migrationsbereich funktioniert auch an den Ankunftszahlen gemessen immer schlechter. Trotzdem setzen die Europäer jetzt noch verstärkt auf ihre bisherige Strategie, mit Gewaltakteuren wie Haftar und westlibyschen Milizenführern zu kooperieren, um Überfahrten zu verhindern. Damit machen sie sich von Akteuren abhängig, die immer weitreichendere Forderungen stellen. Dass eine relativ geringe Zahl von Ankünften in Kreta – nämlich 7.336 in der ersten Hälfte 2025 – eine derart alarmierte europäische Reaktion verursacht, dürfte Akteure wie Haftar ermutigen, den Preis für ihre Kooperation in die Höhe zu treiben.

Die neuerlichen europäischen Bemühungen um Eindämmung der Transitmigration über Libyen bieten Anlass, Funktionsweise und Resultate der europäischen Migrationspolitik im Land zu analysieren. Denn neben den wachsenden Forderungen Haftars gibt es weitere Anzeichen dafür, dass diese Politik an ihre Grenzen gerät. Wenngleich ein Richtungswechsel äußerst unwahrscheinlich ist, da es an alternativen Ansätzen zur Reduzierung der Ankünfte fehlt, tut eine realistische Einschätzung der politischen Kosten not.

Kooperation mit Gewaltakteuren

Die von Italien angeführte EU-Migrationskooperation mit Libyen umfasst eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen sowohl Italiens als auch der EU sowie von dieser finanzierte Aktivitäten internationaler Organisationen, deren Wirkungen sich gegenseitig ergänzen. Ziel ist es, die Zahlen der Menschen, die von Libyen aus über das Mittelmeer irregulär in die EU kommen, möglichst gering zu halten.

Die bekannteste dieser Maßnahmen ist die italienische und europäische Unterstützung für Abfang- und Rettungsoperationen der libyschen Küstenwache. Italien und die EU haben diese mit Dutzenden von Booten und Schiffen ausgestattet, übernehmen deren Instandsetzung und bilden Angehörige der Küstenwache aus. Mit europäischer Unterstützung wurde Ende 2017 eine libysche Such- und Rettungsregion mit einem Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) in Tripolis eingerichtet. Seither leiten die italienischen und maltesischen Behörden und die EU-Grenzschutzagentur Frontex – sowie bis 2020 auch die damals aktive EU-Marineoperation Sophia – Koordinaten von Booten vorrangig an das libysche MRCC und die libysche Küstenwache weiter, um so Abfang- und Rettungsoperationen zu koordinieren.

Anschließend überstellt die die Küstenwache die von ihr abgefangenen Menschen an Einheiten des Department for Countering Illegal Migration (DCIM). Diese Abteilung des Innenministeriums hält die Menschen in Internierungszentren fest, wo sie systematischen Misshandlungen, Folter, Vergewaltigungen, Erpressung und Zwangsarbeit sowie oft katastrophalen hygienischen Bedingungen ausgesetzt sind. Die Internierung ist willkürlich, da es keine Rechtsmittel gegen sie gibt. Zwischen Geflüchteten und anderen Migranten wird nicht unterschieden, denn Libyen hat kein Asylsystem und hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet. Auch schwangere Frauen sowie Kinder aller Altersgruppen werden unterschiedslos interniert. DCIM-Einheiten sind meist eng mit einzelnen Milizen verknüpft, denen Internierungszentren als Einnahmequelle dienen. Die Geschäftsmodelle reichen von der Unterschlagung der staatlichen Mittel für den Betrieb der Zentren hin zur Freilassung der Gefangenen gegen Bezahlung sowie ihrer Ausbeutung durch Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution. In ihrem Abschlussbericht von 2023 fand die vom VN-Menschenrechtsrat eingesetzte Unabhängige Ermittlungskommission für Libyen Grund zur Annahme, dass die systematischen Misshandlungen in staatlichen Internierungszentren Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellten, zu denen die EU mit ihrer Unterstützung für Abfangoperationen Beihilfe leiste.

Die Unterstützung für die Küstenwache hat es wahrscheinlicher gemacht, dass Migranten bei der Überfahrt abgefangen werden. Hinzu kommen europäische und italienische Maßnahmen, die das Risiko erhöhen, dabei zu ertrinken. Italien hat seit 2018 immer wieder rechtliche Schritte unternommen, um private Seenotrettung im Mittelmeer zu erschweren oder zu verhindern. Deutschland stellte 2025 die finanzielle Unterstützung für solche Rettungsoperationen ein. Auf europäischer Ebene wurden die Patrouillen der EU-Marineoperation Sophia 2019 beendet und die Nachfolgeoperation Irini seit 2020 nicht mehr mit der Seenotrettung beauftragt. Das Operationsgebiet von Irini wurde vor die ostlibysche Küste verlegt, damals weitab aller Migrationsrouten. Zudem wird regelmäßig geprüft, ob ihre Schiffe – wie von manchen behauptet – einen »pull-effect« auf Migration ausüben könnten und das Operationsgebiet entsprechend angepasst werden sollte. Solche Schritte werden damit gerechtfertigt, dass sie dazu beitrügen, die Überfahrten insgesamt und dadurch auch die Zahl der Toten zu verringern. Eine plausiblere Erklärung ist die Absicht, durch ein höheres Todesrisiko Migranten von der Überfahrt abzuschrecken. Dieses Risiko ist infolge solcher Maßnahmen stark gestiegen. Gemessen an den versuchten Überfahrten wuchs der Anteil der Toten auf der zentralen Mittelmeerroute zwischen 2017 und 2019 von zwei auf 4,8 Prozent. In absoluten Zahlen bleibt das zentrale Mittelmeer die weltweit tödlichste Migrationsroute.

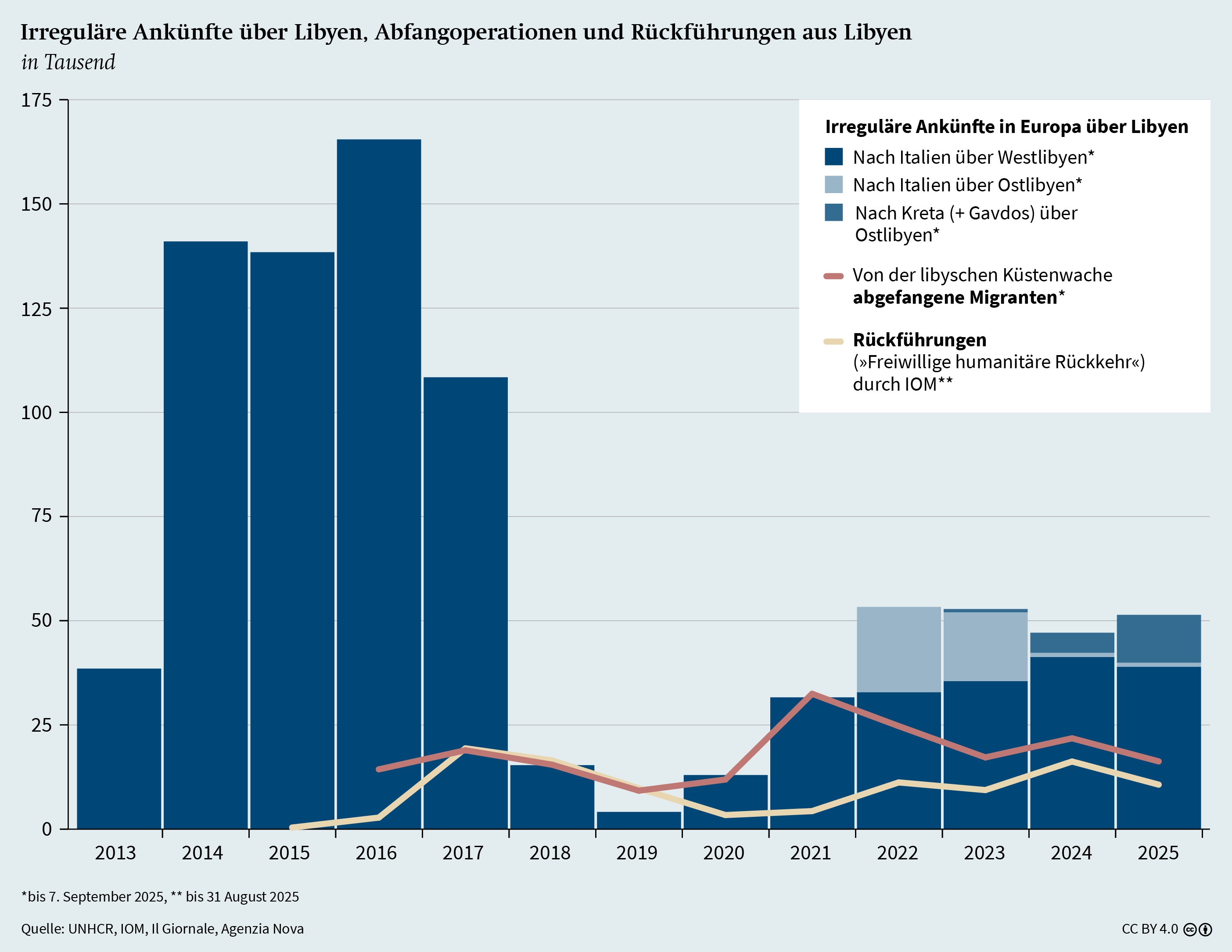

Ohne begleitende Maßnahmen an Land hätten jene auf dem Meer jedoch kaum den dann eingetretenen Effekt erzielt. Im Juli 2017 brach die Zahl der Ankünfte aus Libyen abrupt ein und blieb bis 2021 auf niedrigem Niveau (siehe Grafik). Die Abfangoperationen der libyschen Küstenwache waren bei weitem nicht der wichtigste Grund für diese Entwicklung. Vielmehr gingen bewaffnete Gruppen in westlibyschen Küstenstädten dazu über, Abfahrten zu verhindern. Ausschlaggebend dafür war die Aussicht, den offiziellen Status als staatliche Sicherheitskräfte und dadurch Gelder zu erhalten sowie internationalen Sanktionen und Strafverfolgung zu entgehen. Zusammen mit der damaligen Regierung in Tripolis nutzten italienische Regierungsvertreter diese Anreizstruktur gezielt gegenüber Anführern bewaffneter Gruppen.

Die damals für bewaffnete Gruppen geschaffene Anreizstruktur besteht in ihren Grundzügen fort: Migrationsbekämpfung verspricht den Deckmantel staatlicher Legitimität, internationale Kontakte sowie Möglichkeiten zur Selbstbereicherung durch die Ausbeutung von Migranten in Internierungszentren. Allerdings ändert sich dieses Kalkül unter dem stetigen Wandel der innerlibyschen Beziehungen sowie der Verhandlungsposition libyscher Akteure gegenüber Europa. So hat eine Reihe von Konflikten mit der Regierung in Tripolis dazu geführt, dass bewaffnete Gruppen in westlibyschen Küstenstädten erneut verstärkt zur Fazilitation von Migration übergegangen sind – ein Grund dafür, dass die Ankunftszahlen seit 2022 wieder steigen. Viele Einheiten, deren Geschäftsmodell vorwiegend darauf beruht, Migranten abzufangen und zu internieren, behalten einen Fuß im Migrantenschmuggel und verlagern je nach Bedarf den Schwerpunkt zwischen den beiden Märkten.

Ähnliches gilt für die Entwicklung im von der Haftar-Familie kontrollierten Osten des Landes, der aufgrund seiner geographischen Lage bis 2021 nicht für Überfahrten genutzt wurde. Ab Mitte 2022 kamen plötzlich tausende Menschen in Italien an, die per Flugzeug nach Ostlibyen gereist und von dort in großen Fischerbooten losgefahren waren – mit maßgeblicher Beteiligung der den Haftars unterstehenden Sicherheitskräfte. Die italienische Regierung reagierte, indem sie Haftar im Mai 2023 offiziell in Rom empfing und ihm Kooperationsangebote machte. Zugleich drohte ihm negative internationale Aufmerksamkeit nach der Katastrophe von Pylos, bei der im Juni 2023 über 600 Menschen ums Leben kamen, nachdem ihr von Ostlibyen gestartetes Boot gesunken war. Von Juli 2023 an sank schlagartig die Zahl der Überfahrten aus Ostlibyen nach Italien; 2024 blieb sie vernachlässigbar (siehe Grafik). Italien unterhält seither eine rege Militärkooperation mit Haftars Kräften. Der plötzliche Anstieg der Ankünfte aus Ostlibyen in Kreta während der ersten Hälfte 2025 dürfte ebenfalls politisch motiviert gewesen sein. Wie bereits beschrieben versuchte Haftar auch hier, seine Kontrolle über die Migrationsroute einzusetzen, um sich und seine Parallelregierung international aufzuwerten.

Ähnliches gilt für die Entwicklung im von der Haftar-Familie kontrollierten Osten des Landes, der aufgrund seiner geographischen Lage bis 2021 nicht für Überfahrten genutzt wurde. Ab Mitte 2022 kamen plötzlich tausende Menschen in Italien an, die per Flugzeug nach Ostlibyen gereist und von dort in großen Fischerbooten losgefahren waren – mit maßgeblicher Beteiligung der den Haftars unterstehenden Sicherheitskräfte. Die italienische Regierung reagierte, indem sie Haftar im Mai 2023 offiziell in Rom empfing und ihm Kooperationsangebote machte. Zugleich drohte ihm negative internationale Aufmerksamkeit nach der Katastrophe von Pylos, bei der im Juni 2023 über 600 Menschen ums Leben kamen, nachdem ihr von Ostlibyen gestartetes Boot gesunken war. Von Juli 2023 an sank schlagartig die Zahl der Überfahrten aus Ostlibyen nach Italien; 2024 blieb sie vernachlässigbar (siehe Grafik). Italien unterhält seither eine rege Militärkooperation mit Haftars Kräften. Der plötzliche Anstieg der Ankünfte aus Ostlibyen in Kreta während der ersten Hälfte 2025 dürfte ebenfalls politisch motiviert gewesen sein. Wie bereits beschrieben versuchte Haftar auch hier, seine Kontrolle über die Migrationsroute einzusetzen, um sich und seine Parallelregierung international aufzuwerten.

Mit Blick auf die russische Militärpräsenz in Haftars Gebieten behauptet Italiens Regierung schon seit einigen Jahren, hinter den Ankünften aus Libyen stünden gezielte russische Destabilisierungsversuche. Die Befürchtung, dass Russland die Migration über Libyen politisch instrumentalisieren könnte, wird mittlerweile auch in der EU-Kommission geäußert. Indizien für eine solche Instrumentalisierung gibt es bisher nicht. Dagegen ist offensichtlich, dass die Haftar-Familie selbst Migration als Druckmittel einsetzt und ihre europäischen Gegenüber darauf eingehen.

Mehrgleisige Strategie mit toten Gleisen

Die EU versucht nicht nur Überfahrten zu verhindern, sondern auch Migranten, die sich in Libyen aufhalten, in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Das geschieht vor allem über das Programm »freiwillige humanitäre Rückkehr« der Internationalen Organisation für Migration (IOM), das seit 2015 über 100.000 Menschen durchlaufen haben. Auch diese Komponente der EU-Migrationspolitik ist eng mit dem System der Internierungszentren verzahnt, denn je nach Zeitraum machten deren Insassen etwa 40 bis 50 Prozent der IOM-Rückkehrer aus. Von Freiwilligkeit konnte bei ihnen keine Rede sein, zumal sie nur so der Internierung entkommen konnten. Im Umkehrschluss nützen die Internierungszentren dem Ziel der EU-Politik, Migranten zur Rückkehr zu bewegen und so von der Überfahrt abzubringen.

Offiziell lehnt die EU die libysche Praxis der willkürlichen Internierung von Migranten ab. Seit Beginn der Kooperation 2017 ist es erklärtes Ziel der EU-Politik, Alternativen zu diesem System zu schaffen und es zu überwinden. Die Versorgungslage und die hygienischen Zustände in den Internierungszentren zu verbessern ist eine zentrale Komponente europäischer Politik. Sie gilt aber lediglich als Notlösung, bis es solche Alternativen gibt.

Hinsichtlich Alternativen zur Internierung gab es jedoch seit 2017 keinerlei Fortschritte. Stattdessen konsolidierte sich das System der Internierung und sein Geflecht finanzieller Interessen immer weiter. Zuletzt stellte die Regierung in Tripolis der EU ein Vorhaben zur massiven Ausweitung von Internierung und Rückführung vor. Es erscheint also gänzlich unrealistisch, das Internierungssystem zu überwinden. Daher sind die fortlaufenden Bemühungen um Milderung der Missstände in den Zentren zwiespältig zu bewerten. Aus humanitären Gesichtspunkten sind sie dringend nötig, um akutes Leid zu lindern – auch wenn sie an den strukturellen Übeln in den Zentren kaum etwas geändert haben. Aus politischer Perspektive müssen sie mittlerweile eher als Versuch gesehen werden, die Fortdauer dieses Systems für die europäische Öffentlichkeit akzeptabler zu machen. Dafür spricht auch, dass die europäischen Forderungen nach einem Ende der willkürlichen Internierung in den letzten Jahren immer seltener und verhaltener wurden.

Der letzte Pfeiler europäischer Politik ist das Bestreben, die Arbeits- und Lebensbedingungen von Migranten in Libyen insgesamt erträglicher zu machen. Dafür wurden seit 2016 umfangreiche Mittel aufgewendet, etwa um die Versorgung mit Basisdienstleistungen auf Gemeindeebene zu verbessern – mit Schwerpunkt auf Städten entlang der Migrationsrouten. Dass die Projekte nicht nur der libyschen Bevölkerung, sondern auch Migranten zugutekommen und so deren Integration fördern sollen, wird den libyschen Projektpartnern gegenüber oft verschwiegen, um auf Sensibilitäten Rücksicht zu nehmen. Hinzu kommen Anstrengungen auf politischer Ebene, um die Arbeitsmigration wirksamer zu regulieren und Migranten so ein Maß an rechtlichem Schutz zu bieten. Denn Arbeitsmigration nach Libyen und Transitmigration über Libyen nach Europa sind nicht klar voneinander zu trennen. Aus europäischer Perspektive wäre es daher sinnvoll, Arbeitsmigranten in Libyen sichere Perspektiven und Transitmigranten Anreize zum Bleiben zu bieten. Offiziell teilt die libysche Seite das Ziel der Regulierung von Arbeitsmigration und kündigt immer wieder Initiativen in diese Richtung an. Tatsächlich aber sind mit unregulierter Migration handfeste Interessen verbunden, denn sie erleichtert die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte. Folglich wurden auch in diesem Bereich keine nennenswerten Fortschritte erreicht. Diese Zielsetzung europäischer Politik muss ebenfalls als unrealistisch betrachtet werden. Das haben zuletzt auch heftige Reaktionen auf die europäische Politik gezeigt.

Kampagnen und Verschwörungstheorien

Es waren eben jene europäischen Bemühungen um bessere Integration, die im Frühjahr 2025 in Libyen eine Kampagne gegen Migration und die europäische Migrationspolitik auslösten. Anlass war ein Kommuniqué, das ein Routinetreffen zwischen der IOM-Landesdirektorin und dem Minister für Lokalverwaltung betraf und dem zufolge es in dem Gespräch um (EU-finanzierte) Projekte zum Schutz von Flüchtlingen und den Kapazitätsaufbau in Kommunen ging. In den sozialen Medien wurde das Kommuniqué indes verzerrt und als Gespräch über die Integration von Migranten in den Kommunen dargestellt. Daraufhin orchestrierten politische Gegner der Regierung in Tripolis eine Medienkampagne gegen ein vermeintliches gemeinsames Vorhaben der Regierung und der EU, Migranten fest in Libyen anzusiedeln und einzubürgern.

Die Regierung wies die Gerüchte über einen solchen Plan nicht etwa zurück, sondern versuchte zu zeigen, dass sie selbst es sei, die Libyen vor derartigen dunklen ausländischen Machenschaften schütze. Der Innenminister ließ willkürlich Arbeitsmigranten auf der Straße festnehmen und betonte zum wiederholten Male, Libyen werde niemals die Ansiedlung von Migranten akzeptieren. Auf diese Weise suggerierte er, dass es tatsächlich Akteure gebe, die dieses Ziel verfolgen. Vor allem aber ließ der Inlandsgeheimdienst die Büros internationaler Nichtregierungsorganisationen schließen, die für UNHCR und UNICEF EU-finanzierte Projekte zur Verbesserung der Lage von Migranten durchführten, und verhörte deren libysche Mitarbeiter. Im April 2025 beschuldigte der Inlandsgeheimdienst die Organisationen öffentlich, im Auftrag der EU den Plan einer »Ansiedlung von Migranten aus Subsahara-Afrika« voranzutreiben, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Libyen zu zerrütten. Die Arbeit der Organisationen blieb monatelang suspendiert.

Obwohl derlei Anschuldigungen abwegig sind, müssen diese Kampagnen ernst genommen werden. Zum einen ist nicht von der Hand zu weisen, dass es für die EU oberste Priorität hat, die Weiterfahrt von Migranten Richtung Europa zu verhindern. Hinzu kommen die europäischen Bemühungen, die Bleibebedingungen für Migranten in Libyen zu verbessern. Sieht man von der Finanzierung der Rückführungen ab, kann sich aus libyscher Perspektive durchaus das Bild ergeben, dass die EU-Politik die Zahl der Migranten im Land wachsen lässt.

Zum anderen sollten diese Ereignisse nicht als einmalige Überreaktion von Sicherheitsorganen missverstanden werden. Denn sie beruhen auf einer Sichtweise, die in der libyschen Gesellschaft und bis in die Führungsriegen der Institutionen Konsens ist. Zu dieser Sichtweise gehört erstens die Überzeugung, dass Libyen kein Einwanderungsland sei. Die Wahrnehmung in der libyschen Öffentlichkeit, dass die Zahl der Migranten immer mehr zunehme, wird daher meist auf die Transitmigration nach Europa zurückgeführt. Dazu gehört die Ansicht, Libyen sei »früher« nur Transitland gewesen, werde jetzt aber immer mehr zum Zielland von Migranten. Die Kampagnen befeuerten also bereits grassierende Ressentiments.

Die Idee, dass Libyen nur Transitland sei, herrschte schon in der Gaddafi-Ära vor und hält sich hartnäckig bis heute. Daran hat nichts geändert, dass sie den Tatsachen seit jeher eklatant widerspricht. Seit Jahrzehnten ist Libyen in erster Linie Zielland für ausländische Arbeitskräfte. Die Transitmigration kam später hinzu, doch Arbeitsmigration ist auch seit 2011 die vorherrschende Art der Migration im Land geblieben. Ohne sie stünde die libysche Wirtschaft still, da Libyer viele Tätigkeiten meiden. Der Großteil dieser Arbeitskräfte kommt aus den Nachbarländern Ägypten, Niger, Sudan und Tschad. Die überwiegende Mehrheit von ihnen begibt sich nicht auf den Weg nach Europa; nigrische, sudanesische und tschadische Staatsbürger machen einen äußerst geringen Anteil an den Ankünften von Migranten über Libyen aus. Im Übrigen wird Libyen auch in der europäischen Öffentlichkeit fast ausschließlich als Transitland gesehen und die große Zahl der Arbeitsmigranten oft als Anlass für irreführenden Alarmismus genommen, dort warteten Hunderttausende auf die Gelegenheit zur Überfahrt.

Ob die Zahl der Migranten in Libyen tatsächlich deutlich steigt, ist ebenso ungewiss wie die Gründe für einen möglichen Anstieg, nämlich vor allem eine wachsende Nachfrage des Arbeitsmarkts oder die Verhinderung von Überfahrten nach Europa. Verlässliche Statistiken zur Anzahl von Migranten gibt es in Libyen nicht. Laut IOM wuchs die Zahl von rund 585.000 im Jahr 2020 auf 859.000 Anfang 2025. Doch dürften die IOM-Zahlen nur einen Teil der Migranten im Land erfassen. Noch weniger glaubwürdig ist allerdings die Behauptung des Innenministers in Tripolis Emad al-Trabelsi, mittlerweile befänden sich 4 Millionen Migranten im Land. Denn die Regierung besitzt keinerlei Kapazitäten für eine Zählung. Solche Aussagen geben eher einem allgemeinen Gefühl Ausdruck, die Zahl der Migranten wüchse maßlos.

Ebenso tiefsitzend und weit verbreitet in Libyen sind xenophobe und rassistische Ansichten. Insbesondere Migranten aus Subsahara-Afrika werden als Überträger ansteckender Krankheiten und Verursacher von Kriminalität stigmatisiert. Auch die landläufige Vermutung, dass hinter Migrationsbewegungen dunkle Machenschaften ausländischer Akteure stünden, stammt bereits aus der Gaddafi-Ära. Zahlreiche libysche Gesprächspartner erklärten dem Autor über die Jahre hinweg, dass afrikanische Migranten die nötigen Geldsummen für die Reise nach Europa wohl kaum selbst aufbringen könnten und daher ausländische Organisationen hinter der Finanzierung stecken müssten. Die Ängste und verschwörungsideologischen Sichtweisen, die aus den Anschuldigungen des Inlandsgeheimdienstes sprechen, werden also in der Öffentlichkeit allgemein geteilt.

Die mit Transit- und Arbeitsmigration verbundenen materiellen Interessen einflussreicher libyscher Akteure widersprechen dem Credo dieses Migrationsdiskurses. Libysche Arbeitgeber – von Großunternehmern bis hin zu Privatleuten, die Reinigungskräfte oder Bauarbeiter beschäftigen – haben Bedarf an Arbeitsmigranten und ziehen informelle, prekäre Arbeitsverhältnisse vor. Sicherheitskräfte, die Migration verhindern sollen, haben sowohl ein Interesse daran, Migranten in Libyen festzuhalten, um sie auszubeuten, als auch, die Routen nach Europa zumindest teilweise offen zu halten, um sich genug »Nachschub« an Menschen zu sichern. Diese Widersprüche werden in der Öffentlichkeit kaum thematisiert. Doch sie dürften die Ängste und Ressentiments, die sich im libyschen Migrationsdiskurs äußern, auf absehbare Zeit weiter nähren.

Bilanz

Die Kampagnen gegen Migration und europäische Migrationspolitik geben Anlass, eine Bilanz und Schlussfolgerungen aus acht Jahren europäischer Migrationskooperation mit Libyen zu ziehen. Während die Zeichen auf europäischer Seite derzeit auf Intensivierung dieser Kooperation stehen, ist zunächst festzustellen, dass die »weicheren« Komponenten dieser Politik auf ganzer Linie gescheitert sind, denn es gibt keinerlei Fortschritte hin zu größerer Sicherheit für ausländische Arbeitskräfte. Nicht nur das: Selbst verhaltene Versuche, auf Fortschritte in dieser Richtung hinzuwirken, rufen in Libyen empfindliche Reaktionen hervor. Zudem setzt die EU durch ihre Projekte in diesem Bereich vor allem libysche Mitarbeiter humanitärer Organisationen beträchtlichen Risiken aus.

Ebenso wenige Fortschritte gibt es mit Blick auf Alternativen zum System willkürlicher Internierung von Migranten. Im Gegenteil: Die von der EU unterstützten Abfangoperationen im Mittelmeer haben dieses System mit stets ausreichend Gefangenen versorgt, und die von der EU finanzierten Aktivitäten humanitärer Organisationen haben es für die Betreiber lukrativer gemacht. An den systematischen Misshandlungen in den Internierungszentren indes hat sich nichts geändert, denn sie sind Teil des erpresserischen Geschäftsmodells. Alles in allem hat die europäische Politik zu dessen Konsolidierung beigetragen.

Wie ernst es der EU mit den weicheren Komponenten ihrer Migrationspolitik in Libyen war, sei dahingestellt. Fest steht, dass diese Politik nun auf ihren harten Kern reduziert ist: Maßnahmen, die Migranten an der Überfahrt nach Europa hindern sollen. Sie hängen direkt mit dem System willkürlicher Internierung zusammen. Die offizielle europäische Position, man lehne dieses System ab und unterstütze die Suche nach Alternativen, lässt sich nicht aufrechterhalten. Sowohl die Abfangoperationen auf See als auch die Rückführungen durch die IOM sind ohne das Internierungssystem nicht denkbar. Jede Diskussion über die europäische Migrationspolitik in Libyen sollte mit der Anerkennung der Tatsache beginnen, dass sich diese Politik in ihrem Kern auf die Internierungszentren und die Hinnahme der in ihnen begangenen Verbrechen stützt. Dass von dieser Einsicht in absehbarer Zeit ein Politikwechsel ausgehen würde, ist unrealistisch angesichts der gegenwärtigen politischen Mehrheiten sowohl in den Mitgliedstaaten als auch auf europäischer Ebene. Das gilt umso mehr, als sich keine alternativen Ansätze anbieten gegenüber einem Libyen, in dem Gewaltakteure und kriminelle Netzwerke die Kontrolle über die staatlichen Institutionen übernommen haben. Doch ein klarer Blick auf die tatsächliche Funktionsweise europäischer Migrationspolitik in Libyen ist nötig, um die politischen Kosten und Konsequenzen dieser Politik realistisch einzuschätzen.

Zu diesen Konsequenzen zählt die Aufwertung libyscher Gewaltakteure durch die EU und ihre Mitgliedstaaten, die sich zugleich in eine wachsende Abhängigkeit von diesen Akteuren begeben. Besonders deutlich wird dies im diplomatischen Umwerben Haftars und in der Unterstützung für ihn trotz seiner langen Liste an Kriegsverbrechen und seiner Allianz mit Russland – und obgleich er die Kontrolle der Migrationsrouten offen als Druckmittel einsetzt. Gelingt es Premierminister Dabeiba in Tripolis, seine eigene Macht weiter zu konsolidieren, dürfte auch er zu dieser Taktik greifen. Indessen zeigen die wachsenden Ankunftszahlen, dass die Anreizstruktur der Europäer für Migrationsbekämpfung immer weniger greift. Perspektivisch dürfte die bisherige Strategie dazu führen, dass Europas Abhängigkeit von libyschen Gewaltakteuren und die geforderten Gegenleistungen für ihre Kooperation weiter zunehmen.

Zu den politischen Kosten zählt auch, dass die libysche Öffentlichkeit die europäische Migrationspolitik ablehnt. Diese Haltung richtet sich zwar eher gegen eine perzipierte als gegen die tatsächliche EU-Politik und wird von politischen Akteuren gezielt geschürt. Doch der faktische Interessensgegensatz ist kaum von der Hand zu weisen: Durch die Verhinderung von Überfahrten werden Migranten in Libyen festgehalten, was die Öffentlichkeit als zunehmend bedrohlich empfindet. Europas Partner sind dagegen in erster Linie Gewaltakteure, die materiell von den Abfangoperationen und dem Internierungssystem profitieren.

Schließlich sollten die langfristigen Konsequenzen dieser Politik für die Glaubwürdigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten als globaler Akteure nicht unterschätzt werden. Die Glaubwürdigkeit leidet, wenn europäische Regierungen – wie oben erläutert – für die Migrationskooperation Verletzungen des VN-Waffenembargos ermöglichen. Vor allem aber widerspricht kein Aspekt europäischer Migrationspolitik so eklatant dem Anspruch der EU, die Menschenrechte zu respektieren, wie die Nutzung des Internierungssystems als zentralem Standbein dieser Politik in Libyen. Wird sie fortgesetzt, dürfte das unweigerlich dazu beitragen, diesen Anspruch selbst zu unterminieren.

Dr. Wolfram Lacher ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Der Autor dankt Mark Schrolle für Unterstützung bei der Datenrecherche sowie Nadine Biehler, Raphael Bossong, David Kipp, Isabelle Werenfels und Azadeh Zamirirad für Feedback.

Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0

Das Aktuell gibt die Auffassung des Autors wieder.

SWP-Aktuells werden intern einem Begutachtungsverfahren, einem Faktencheck und einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https://www. swp-berlin.org/ueber-uns/ qualitaetssicherung/

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik

Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Ludwigkirchplatz 3–4

10719 Berlin

Telefon +49 30 880 07-0

Fax +49 30 880 07-100

www.swp-berlin.org

swp@swp-berlin.org

ISSN (Print) 1611-6364

ISSN (Online) 2747-5018

DOI: 10.18449/2025A41