Die Umsetzung des Friedensabkommens zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC-EP-Rebellen kommt nur schleppend voran. In viele Regionen sind neue bewaffnete und kriminelle Gruppen eingedrungen. Dort häufen sich die Morde an demobilisierten Angehörigen der Guerilla sowie an Personen, die sich für den Friedensprozess einsetzen. Wichtige Bestimmungen des Abkommens werden bislang nicht wirksam angewendet, weil sie den Interessen des Präsidenten Iván Duque zuwiderlaufen. Zudem belastet die Migrationskrise mit Venezuela die öffentlichen Kassen und erschwert den Weg zu einem friedlichen Zusammenleben in den besonders konfliktsensiblen Grenzregionen. Von »Frieden« kann daher nicht die Rede sein, denn zu ungleich ist die Umsetzung des Abkommens und zu instabil die Sicherheitslage in der Breite des Territoriums. Das Engagement der internationalen Gemeinschaft ist ein wichtiger Beitrag für die Fortsetzung des Friedensprozesses. Es sollte sich aber noch mehr auf die Absicherung von Friedensaktivisten richten.

Im November 2016 schloss die kolumbianische Regierung des damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos (2010–2018) ein weitreichendes Friedensabkommen mit den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). Im Unterschied zu früheren Abkommen mit anderen bewaffneten Gruppen im Land zielt es nicht nur auf die Entwaffnung der bis dato größten Rebellengruppe, sondern auf das Ende des mehr als fünfzig Jahre andauernden Konflikts. Dazu enthält es neben Maßnahmen zur Demobilisierung und Reintegration verschiedene Programme, mit denen Konfliktursachen beseitigt werden sollen, etwa eine umfangreiche Reform des ländlichen Raums und des politischen Systems. Zentrale Aufgaben, die sich aus dem Friedensvertrag ergeben, sind die Zerstörung der Waffenbestände der ehemaligen FARC-Guerilla, die humanitäre Minen- und Kampfmittelberäumung und die Rückgabe widerrechtlich angeeigneten Grundbesitzes an Opfer interner Vertreibung. Jenseits dessen öffnet sich das weite Feld der Aufarbeitung der Vergangenheit. Diese soll in einem – wie es heißt – »integralen System für Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Nichtwiederholung« stattfinden. Dieses anspruchsvolle und detailliert ausverhandelte »Friedensprogramm«, das auch im internationalen Vergleich innovativen Charakter besitzt, ist jedoch wegen der aktuellen politischen Situation in Kolumbien von einer wirksamen Umsetzung noch weit entfernt. Zudem gibt es unter dem neuen Präsidenten Iván Duque Bestrebungen, das Abkommen einseitig inhaltlich zu modifizieren, was bei den FARC-EP, die inzwischen als eigene Partei auftreten, auf Widerstand stößt. Die Regierung legt zwar regelmäßig ein Bekenntnis zu den Friedensvereinbarungen ab, materiell und finanziell werden diese jedoch unterlaufen bzw. ausgetrocknet.

Eine Reihe problematischer Entwicklungen gefährdet die friedliche Zukunft des Landes. So ist der Staat in vielen der ehemals von der FARC-EP kontrollierten Regionen nur schwach vertreten. Dort ist eine Transformation des bewaffneten Konflikts zu beobachten, die von zahlreichen Morden an Friedensaktivisten und Menschenrechtsverletzungen begleitet ist. Zudem bewaffnen sich bereits demobilisierte Angehörige der FARC-EP erneut und schließen sich anderen bewaffneten und kriminellen Gruppen an. Prozesse der nationalen Versöhnung und des wirtschaftlichen Aufbaus in der Breite des Territoriums werden vernachlässigt. Ferner gibt es Versuche, bestehende Friedensvereinbarungen durch Ausführungsgesetze umzudefinieren und auszuhebeln. Außerdem mehren sich Konfrontationen zwischen der Exekutive und der Justiz, die den Friedensprozess diskreditieren und seiner politischen Substanz entleeren. Die Vereinbarungen des Abkommens werden dabei zunehmend Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Darüber hinaus steht zu befürchten, dass sich die politischen Prioritäten infolge der venezolanischen Migrationskrise verschieben. Diese könnte Verwerfungen in Kolumbien zur Folge haben, was den Friedensprozess wohl weiter schwächen würde. Nicht zu übersehen ist auch, dass der Zusammenhalt innerhalb der Regierung schwindet, deren Mitglieder unterschiedlichen Loyalitäten folgen. Entscheidend wird sein, inwieweit sich Präsident Duque dem Einfluss des früheren Amtsinhabers Álvaro Uribe entziehen kann, der die parlamentarischen Mehrheiten im Abgeordnetenhaus und im Senat kontrolliert.

Vom Konflikt zum Frieden – eine neue Dynamik der Gewalt

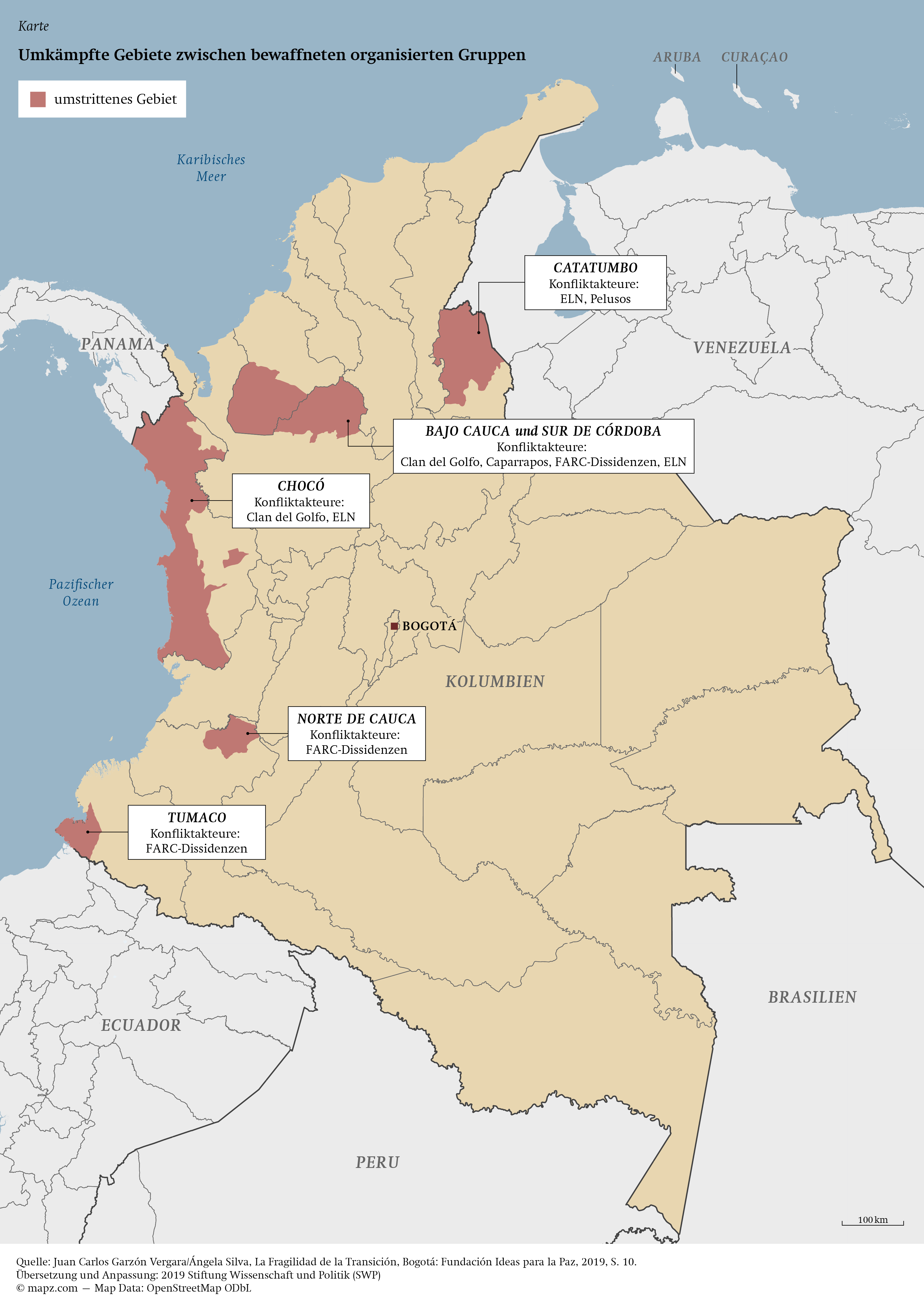

Entgegen dem Anspruch des Friedensabkommens kann von einem Ende des Konflikts noch keine Rede sein. Zwar konnte die Zahl der konfliktbedingten Todesopfer erheblich reduziert werden. Allerdings gelingt es dem Staat bisher nicht, ausreichende militärische und zivile Präsenz aufzubauen, um die ehemals von der FARC-EP kontrollierten Territorien zu stabilisieren. Stattdessen haben sich andere und neue organisierte bewaffnete Gruppen in diesen Gebieten ausgebreitet. Dort konkurrieren sie gewaltsam um die Kontrolle illegaler Ökonomien, etwa bei der Ausbeutung natürlicher Bodenschätze oder in der Drogenwirtschaft. In besonderem Maße sind davon Grenzregionen betroffen, die als strategische Korridore für den Drogenhandel und als Rückzugsort für bewaffnete Gruppen fungieren und sich deshalb seit jeher durch eine hohe Konfliktintensität auszeichnen. Umkämpft zwischen verschiedenen Gruppen sind vor allem die Regionen Catatumbo an der Grenze zu Venezuela, Bajo Cauca und Sur de Córdoba im Norden des Landes, der gesamte Bundesstaat Chocó entlang der Pazifikküste, Norte de Cauca im Süden des Landes und schließlich die Gemeinde Tumaco, ebenfalls an der Pazifikküste im Grenzgebiet zu Ecuador gelegen (siehe Karte).

Deshalb ist es angemessen, derzeit nicht von einem Ende des Konflikts, sondern von seiner Transformation zu sprechen. Es geht nicht mehr um eine bewaffnete Konfrontation auf nationaler Ebene zwischen dem Staat und einer weitgehend zentralisierten und politisch motivierten Rebellenorganisation. Kennzeichnend für den Konflikt sind derzeit stattdessen eine Reihe regionaler und weitgehend voneinander unabhängiger Konfrontationen mit und zwischen kleineren organisierten bewaffneten Gruppen. Sie

kooperieren mit internationalen Kartellen und mit lokalen kriminellen Banden, und ihr Handeln ist nicht politisch, sondern wirtschaftlich motiviert. Dabei ist eine zunehmende »Mikro-Territorialisierung« des Konflikts zu beobachten. Dies bedeutet, dass benachbarte Gemeinden innerhalb dieser Regionen unter der Kontrolle rivalisierender Akteure stehen.

Im Zuge dieser Auseinandersetzungen kam es zwischen Januar und Oktober 2018 zu 89 Fällen massiver Vertreibungen, denen 29 592 Personen und häufig indigene und afrokolumbianische Gemeinden zum Opfer fielen. Eine weitere Folge ist die besorgniserregend hohe Zahl von 462 Morden (Stand: Februar 2019), die seit Abschluss des Abkommens an Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten und Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen verübt wurden. Von diesen Mordanschlägen sind vor allem die lokalen Verfechter des Friedensabkommens betroffen, die sich in den Regionen, die am stärksten in Mitleidenschaft gezogen sind, für seine Umsetzung engagieren, beispielsweise für die Substitution des Drogenanbaus. Wegen des vielerorts ausgetragenen Kampfes um die territoriale Kontrolle sehen sich Gemeinderäte zudem vermehrt widersprüchlichen Kooperationsanforderungen bewaffneter Gruppen ausgesetzt. Die staatlichen Präventions- und Schutzmechanismen greifen hier zu kurz.

Neue Konfliktkonstellationen

Nach der Demobilisierung der FARC-EP operieren in Kolumbien noch vier organisierte bewaffnete Gruppen und eine Vielzahl organisierter krimineller Banden. Zu ersteren zählen neben der Nationalen Befreiungsarmee (Ejército de Liberación Nacional, ELN), der einzigen verbliebenen traditionellen Rebellengruppe, die sogenannten Pelusos, die aus der teilweisen Demobilisierung des Ejército Popular de Liberación (EPL) hervorgingen, sowie die Puntilleros und der Clan del Golfo, die sich nach der Demobilisierung der paramilitärischen Autodefensas Unidas de Colombia gebildet haben. Im Unterschied zu organisierten kriminellen Gruppen sind sie in der Lage, dauerhafte und koordinierte militärische Operationen durchzuführen. Sie finanzieren sich hauptsächlich über den Drogenhandel und illegalen Bergbau, aber auch durch die Erpressung von Schutzgeldern, Schmuggel, Menschenhandel und die systematische »Besteuerung« jedweder ökonomischer Aktivität in den von ihnen kontrollierten Territorien. Dort streben sie nicht nur nach militärischer, sondern auch nach sozialer Kontrolle über die Bevölkerung. Ihre zentralen Herrschaftsinstrumente sind Netzwerke von Informanten, die die Zufahrtswege in die oft entlegenen Gebiete überwachen, um die Gruppen über den Eintritt staatlicher oder anderer bewaffneter Akteure zu benachrichtigen, sowie die öffentlichkeitswirksame Androhung und Ausübung von Gewalt gegenüber Personen, die mit dem Gegner kooperieren. Darüber hinaus ermöglichen die bewaffneten Gruppen der lokalen Bevölkerung aber auch Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, der ihnen andernfalls verwehrt bliebe, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsversorgung, und bieten Einkommensmöglichkeiten an, die die Erträge aus der legalen kleinbäuerlichen Landwirtschaft um ein Vielfaches übersteigen. Dies führt dazu, dass sie in der Bevölkerung teilweise einen erheblichen Rückhalt genießen, der staatliche Interventionen erschwert. Hinzu kommt, dass diese Gruppen die öffentlichen Institutionen auf lokaler Ebene korrumpieren. Dies betrifft neben politischen Repräsentanten auch die oft prekär ausgestatteten Verwaltungs- und Justizbehörden und die Sicherheitskräfte.

Die Hochburg der ELN, deren Truppenstärke auf 1500 bis 2000 Personen geschätzt wird, liegt in der Region Arauca an der Grenze zu Venezuela. Seit der Unterzeichnung des Abkommens hat die ELN ihre Präsenz aber auf weite Teile der Pazifikküste ausgedehnt. An der venezolanischen Grenze (Catatumbo) liefert sie sich Gefechte mit den wesentlich kleineren Pelusos und entlang der Pazifikküste mit dem Clan del Golfo, dessen Truppenstärke auf 3000 bis 3500 geschätzt wird. Dessen Stammgebiet liegt in der Region Urabá, im Nordwesten des Landes an der Grenze zu Panama. Die Operationen des Clan del Golfo erstrecken sich allerdings über die gesamte Westküste und weite Teile des Nordens und Ostens Kolumbiens. Zudem haben sich im Nachgang des Friedensabkommens mindestens 19 sogenannter Dissidenzen der FARC-EP gebildet. Dazu zählen einerseits Gruppen wie der Bloque Suroriental, der nicht am Demobilisierungsprozess teilnahm, und andererseits Organisationen wie die Frente 36 oder die Frente 38, die sich hauptsächlich aus demobilisierten FARC-EP-Rebellen rekrutieren. Diese Gruppierungen gehen teilweise Allianzen mit bestehenden bewaffneten Gruppen ein, bekämpfen sich aber auch untereinander.

Die Regierung geht militärisch gegen diese Akteure vor. Im Jahr 2018 hat sie gegen die FARC-EP-Dissidenzen im Südosten und Südwesten des Landes die Operationen Zeus und Hércules auf den Weg gebracht, bei denen militärische und polizeiliche Kräfte kooperieren. Gegen den Clan del Golfo richtet sich die Operation Agamenón II. Ziel ist die Ausschaltung der Führungsstruktur der Gruppe und der von ihr betriebenen Drogenlabors. Eine noch unter der Vorgängerregierung per Gesetz auf den Weg gebrachte Initiative zur Demobilisierung des Clans verlief im Sande.

Die Position der Regierung gegenüber der ELN hat sich mit dem Machtwechsel im August 2018 verhärtet. Nach einem schweren Bombenanschlag auf eine Polizeischule in Bogotá brach Präsident Duque die Verhandlungen im Januar 2019 ab. Weitere Sprengstoffanschläge auf die Sicherheitsorgane mit Todesopfern in den umkämpften Regionen werden ebenfalls der ELN zugeschrieben. In diesem Zusammenhang ist damit zu rechnen, dass die Regierung die gegen die ELN gerichteten Militäroperationen Avalancha und Relámpago Rojo gegen die ELN in Catatumbo und Arauca intensivieren wird. Mit dieser Art von Kommandoeinsätzen droht sich die ohnehin instabile Situation in der Grenzregion zu Venezuela weiter zu verschärfen.

Unzureichende Umsetzung des Friedensabkommens

Seit dem Amtsantritt von Präsident Duque im August 2018 haben sich zudem auch das Tempo, in dem die Verpflichtungen aus dem Friedensabkommen umgesetzt werden, verlangsamt und die Teilhabe der Zivilgesellschaft am Friedensprozess reduziert. Zudem wird bezweifelt, dass die Regierung diese Verpflichtungen im Rahmen ihres Nationalen Entwicklungsplans 2018–2022 mit einem ausreichenden Budget unterlegt hat. Dadurch verschiebt die Regierung vor allem die Wiedergutmachung auch staatlich zu verantwortender Verbrechen gegenüber der Zivilbevölkerung auf unbestimmte Zeit. Duques Partei, das rechtskonservative Centro Democrático, steht dem Abkommen kritisch gegenüber und verfolgt in einigen Bereichen eine konträre politische Agenda. Hier schlägt erneut der Geburtsfehler des Friedensabkommens durch: das Fehlen eines nationalen Konsenses, ein Versäumnis, das auch durch die Überarbeitung des Vertragstexts nach dem fehlgeschlagenen Plebiszit im Oktober 2016 nicht behoben werden konnte.

Die Vorbehalte des Centro Democrático richten sich insbesondere gegen die mit dem Abkommen geschaffene Sonderjurisdiktion für den Frieden (JEP), die weiten Teilen der Partei des Präsidenten als zu milde gegenüber den FARC-EP erscheint. Die Möglichkeiten zu alternativen Strafen jenseits der Gefängnishaft werden ebenso kritisiert wie die Hintanstellung von Drogendelikten gegenüber Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Darüber hinaus wendet sich das Centro Democrático gegen die Zusammensetzung des Richterkollegiums, das sich seiner Meinung nach zu stark aus dem linken politischen Spektrum rekrutiert, sowie gegen die Rechtsprechungskompetenz der JEP über die Streitkräfte. Nach dem Regierungswechsel brachten Vertreter der Partei daher – bislang erfolglos – eine Reihe von Gesetzesinitiativen in den Kongress ein, die unter anderem darauf abzielten, den Zugang der JEP zu Beweismitteln zu beschränken, neue Richterinnen und Richter zu ernennen und deren Zuständigkeit über die Streitkräfte zu unterminieren. Dies würde die JEP, die unter dem Druck ihrer Gegner bereits in ihren jurisdiktionellen Befugnissen gegenüber Zivilpersonen erheblich eingeschränkt wurde, zu einem reinen FARC-EP-Tribunal reduzieren. Darüber hinaus weigerte sich der Präsident, das noch unter der Vorgängerregierung verabschiedete und vom Verfassungsgericht gebilligte Gesetz zur Schaffung der JEP zu unterzeichnen, und legte es stattdessen mit einigen Änderungen dem Kongress erneut zur Abstimmung vor. Inzwischen wurde dieser Versuch, Format und Radius des JEP nachträglich zu ändern, durch ein Urteil des Verfassungsgerichts gestoppt.

Neben diesen Gesetzesinitiativen sieht sich die JEP einer politischen Diskreditierungskampagne ausgesetzt. Dabei spielte auch der ehemalige Generalstaatsanwalt Nestor Humberto Martínez eine wichtige Rolle. Martínez ordnete unter anderem Durchsuchungen der Räumlichkeiten des Sondergerichts an und ließ JEP-Mitarbeiter aufgrund von Korruptionsvorwürfen festnehmen. Diese Verdachtsmomente konnten bislang nicht erhärtet werden, haben der Legitimität des Tribunals in der Bevölkerung aber geschadet. Gleiches gilt für die Kontroverse um den ehemaligen FARC-Kommandeur Jesús Santrich. Santrich saß seit 2018 wegen des Handels mit Drogen nach dem Friedensschluss in Auslieferungshaft, war daraus jedoch auf Anordnung der JEP entlassen worden und ist derzeit nicht mehr auffindbar.

Zu anderen Aspekten des Friedensabkommens hat sich die Duque-Regierung dagegen mehrfach öffentlich bekannt, insbesondere zur Reintegration der demobilisierten FARC-EP-Angehörigen und zur Weiterführung der Programme zur Substitution des Drogenanbaus. In beiden Feldern verläuft die Umsetzung des Abkommens allerdings problematisch. Besonders besorgniserregend im Bereich der Reintegration ist die hohe Zahl von Morden an demobilisierten FARC-EP-Angehörigen. Darüber hinaus fehlt es an Ressourcen für die Umsetzung des wirtschaftlichen Reintegrationsprogramms. Die prekäre Sicherheitslage und die ökonomische Unsicherheit der demobilisierten Rebellen erhöhen das Risiko, dass diese sich erneut organisierten bewaffneten und kriminellen Gruppen anschließen. Insgesamt sollen bislang rund 30 Prozent diesen Weg eingeschlagen haben.

Im Bereich der Substitution des Drogenanbaus bestehen die primären Herausforderungen in den Sicherheitsrisiken, denen die teilnehmenden Gemeinden in Gestalt bewaffneter Gruppen ausgesetzt sind, und in dem Mangel an technischer Unterstützung für den Anbau alternativer Feldfrüchte. Darüber hinaus werden weitere Ressourcen für den Ausbau des Programms benötigt, da die Kokaflächen Kolumbiens mittlerweile auf über 200 000 Hektar angewachsen sind und die Forderungen der USA an die Regierung in Bogotá, die Anbaugebiete effektiver zu kontrollieren, nachdrücklicher werden. Die Regierung Duque setzt in diesem Bereich allerdings verstärkt auf die Besprühung der Drogenpflanzen mit Glyphosat aus der Luft. Außerdem lässt sie Kokakulturen durch die Streitkräfte beseitigen, wobei es in der Vergangenheit immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen an der ländlichen Bevölkerung gekommen ist.

Keine großen Fortschritte sind von der Duque-Regierung bei der Reform des politischen Systems zu erwarten, die im Abkommen ebenfalls vereinbart wurde. Der Regierung, aber auch parteiübergreifend fehlt es an politischem Willen, die demokratische Teilhabe in den besonders vom Konflikt betroffenen Regionen zu stärken. Deren Bewohner hatten bei den Präsidentschaftswahlen von 2018 mehrheitlich Duques Herausforderer Gustavo Petro ihre Stimme gegeben. Aber schon der Vorgängerregierung war es unmöglich gewesen, elementare Teile der Reform durch den Kongress zu bringen, so dass bis dato bei rund der Hälfte der geplanten Maßnahmen noch nicht mit der Umsetzung begonnen wurde und bei einem weiteren Drittel lediglich minimale Fortschritte erzielt worden sind.

Gleiches gilt für die Landreform. Hier sind bei über der Hälfte der vorgesehenen Maßnahmen lediglich minimale Fortschritte zu verzeichnen, was aber auch damit zusammenhängt, dass es sich um langfristige Prozesse handelt, die viele Jahre in Anspruch nehmen werden. Bei weiteren 38 Prozent hat die Umsetzung aber überhaupt noch nicht begonnen, wobei teilweise noch die gesetzliche Grundlage fehlt. Insgesamt ist die Implementierung der Landreform mit großen Unsicherheiten verbunden, da dieses Vorhaben 85 Prozent der Ressourcen auf sich zieht, die für das Friedensabkommen benötigt werden. Im Übrigen hat das Centro Democrático aber auch kein Interesse an der dort vorgesehenen Demokratisierung des Landbesitzes und Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, denn unter den Parteiunterstützern befinden sich viele Großgrundbesitzer, von denen einige im Lauf des Konflikts große Landflächen auf irreguläre Weise erworben haben. Diese Kräfte sperren sich gegen Maßnahmen wie die von der Regierung geplante Reform des Landkatasters. Mit ihrer entwicklungspolitischen Agenda hat die neue Regierung eher die Förderung der industriellen Landwirtschaft im Blick, etwa die Produktion von Bananen und Palmöl. Vor diesem Hintergrund droht der transformative Anspruch des Friedensprozesses verloren zu gehen, der so auf eine (partielle) Demobilisierung und Reintegration der ehemaligen FARC-EP reduziert wird.

Friedensprozess und Migrationskrise

Darüber hinaus ist die Umsetzung des Friedensabkommens in Anbetracht des außenpolitischen Konflikts mit Venezuela (über den sich Präsident Duque profiliert) und der Migrationskrise an der venezolanischen Grenze politisch in den Hintergrund gerückt. Mittlerweile befinden sich rund 1,4 Millionen venezolanische Migranten auf kolumbianischem Staatsgebiet. Die humanitäre Unterstützung und Versorgung dieser Menschen bindet erhebliche staatliche Ressourcen, was in zunehmendem Maße zu Zielkonflikten führt, die den Friedensprozess eher noch weiter schwächen werden.

Nach der vorübergehenden Schließung der Grenze durch Venezuela hat die Migration ins Nachbarland wieder zugenommen. Präsident Duque steht innenpolitisch unter dem Druck, die Migrationskrise im Land unter Kontrolle zu bringen, da sich verstärkt Herausforderungen für die innere Sicherheit und das friedliche Zusammenleben mit den Migranten stellen. Dies gilt insbesondere für die Grenzregion, wo es bereits zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Migranten gekommen ist. Migrationskontrolle und Friedensprozess geraten in der Grenzregion zunehmend miteinander in Konflikt: So verstärken die Beschäftigung von Migranten als Helfer bei der Ernte der Koka-Blätter (raspachines) und ihre Rekrutierung durch die ELN das regionale Konfliktpotential. Deren Kämpferinnen und Kämpfer ziehen sich immer wieder auf venezolanisches Territorium zurück. Dem kolumbianischen Militär zufolge werden dort rund 1100 ELN-Angehörige durch die venezolanische Regierung geduldet. Dies belastet jegliche Initiative für eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit den Rebellen, da in Anbetracht der aktuellen Staatskrise in Venezuela jeweils auch der Status der venezolanischen Dialogpartner zu klären wäre, was aufgrund des gegenwärtigen Zustands der bilateralen Beziehungen nicht möglich erscheint. Eine Beteiligung des Nachbarstaats an einer Friedenslösung ist aber unverzichtbar. Den dafür notwendigen Schritt zu gehen, ist für die Regierung Duque derzeit nicht denkbar. Sie verlangt entsprechende Vorleistungen seitens der ELN-Guerilla, die diese nicht zu erfüllen gedenkt. Damit bleibt der »vollständige Frieden« für Kolumbien zunächst in weiter Ferne.

Die Rolle der internationalen Gemeinschaft

Der Friedensprozess in Kolumbien steht vor einer Reihe von Herausforderungen, die größtenteils eng mit der politischen Orientierung der Duque-Regierung verbunden sind und auf die Deutschland und die Europäische Union wie auch die Geber der internationalen Gemeinschaft insgesamt daher nur geringen Einfluss haben. Dies gilt insbesondere für die nationale Sicherheitspolitik, einschließlich der Friedensgespräche mit der ELN, die Integrität der Übergangsjustiz, die Reform des politischen Systems und Teile der Landreform. In diesen Bereichen bleibt der deutschen und europäischen Politik wenig anderes übrig, als sich für Verhandlungen auszusprechen und die Regierung Duque an ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen zu erinnern. Das Engagement der Vereinten Nationen (VN) wird daher zentral für den Fortgang des Friedensprozesses sein. Brüssel und Berlin sollten sich ungeachtet dessen für eine Ausweitung der Kooperation mit jenen bereits geschaffenen Instanzen einsetzen, die ein genuines Interesse am Friedensabkommen haben und dieses teilweise auch gegen die Regierung verteidigen. Auch eine stärkere Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Rechte der Opfer und für ländliche Entwicklung einsetzen, kommt in Betracht.

Darüber hinaus gibt es aber auch Felder, in denen die kolumbianische Regierung an einer stärkeren Kooperation interessiert ist. Das gilt beispielsweise für die geplante Reform des Katasterwesens, die eine wichtige Rolle bei der Beilegung von Landkonflikten spielen kann, aber auch für die Stärkung der regulären Strafjustiz, die Duque ein Anliegen ist. Die internationale Gemeinschaft könnte in diesem Kontext die durch das Abkommen ins Leben gerufenen Spezialeinheiten der Staatsanwaltschaft und Nationalen Polizei unterstützen, die zuständig sind für die Strafverfolgung der verbliebenen bewaffneten Gruppen und für die Aufklärung von Morden an Verteidigerinnen und Verteidigern der Menschenrechte und an ehemaligen FARC-EP-Angehörigen. Zusätzlich müssen aber auch die Kapazitäten der lokalen Strafverfolgungsbehörden in jenen Regionen gestärkt werden, die am stärksten vom Konflikt betroffen sind, um die Straflosigkeit zu bekämpfen.

Das Engagement Deutschlands konzentriert sich derzeit neben der Unterstützung der Übergangsjustiz (insbesondere auch der Wahrheitskommission) vor allem auf die Reintegration der FARC-EP. Wie diese weiterhin sichergestellt werden kann, ist bislang offen, da die Auszahlung der aus einem VN-Fonds finanzierten monatlichen »Stipendien« an ehemalige FARC-Angehörige in den Wiedereingliederungszentren am 15. August 2019 endet. Hier besteht erkennbar Handlungsbedarf. Deutschland sollte deshalb im Benehmen mit der kolumbianischen Regierung weitere soziale und wirtschaftliche Integrationsmaßnahmen unterstützen, um zu verhindern, dass noch mehr frühere Rebellen aus den Zentren abwandern. Denn eine solche Entwicklung könnte die Dynamik der Wiederbewaffnung und Integration in kriminelle Gruppen verstärken und die Zahl der Morde an ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfern weiter in die Höhe treiben. Ohne eine materielle Absicherung der laufenden Wiedereingliederungsprogramme droht die zentrale Säule des Friedensprozesses ins Wanken zu geraten. Auch der Minimalfrieden wäre in Gefahr.

Prof. Dr. Günther Maihold ist Stellvertretender Direktor der SWP.

Philipp Wesche ist Stipendiat in der Forschungsgruppe Amerika.

© Stiftung Wissenschaft und Politik, 2019

Alle Rechte vorbehalten

Das Aktuell gibt die Auffassung der Autoren wieder.

SWP-Aktuells werden intern einem Begutachtungsverfahren, einem Faktencheck und einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https://www. swp-berlin.org/ueber-uns/ qualitaetssicherung/

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik

Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Ludwigkirchplatz 3–4

10719 Berlin

Telefon +49 30 880 07-0

Fax +49 30 880 07-100

www.swp-berlin.org

swp@swp-berlin.org

ISSN 1611-6364

doi: 10.18449/2019A43