Migrationswunder Indien?

Chancen und Herausforderungen der indischen Migration nach Deutschland

SWP-Studie 2025/S 12, 01.08.2025, 37 Pagesdoi:10.18449/2025S12

Research AreasDavid Kipp ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Globale Fragen. Diese Studie wurde verfasst im Rahmen des vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderten Projekts »Strategische Flucht- und Migrationspolitik«.

Der Autor dankt Emma Landmesser, Janna Langosch und Arthur Buliz für ihre Unterstützung.

-

Die Zahl indischer Migrant:innen in Deutschland ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Sie helfen hierzulande besonders den Fachkräftemangel in MINT-Berufen zu lindern.

-

Indien ist das wichtigste Herkunftsland für Arbeits- und Bildungsmigration. Das Profil der Migrant:innen wandelt sich derzeit. Es kommen weniger Expert:innen mit der Blauen Karte EU, dem wichtigsten Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Arbeitskräfte, und mehr Studierende, Auszubildende und beruflich qualifizierte Personen zur Jobsuche oder Anerkennung von Qualifikationen.

-

Das 2022 zwischen Berlin und Neu-Delhi geschlossene Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA) ergänzt den deutschen Rechtsrahmen zur Fachkräftegewinnung nicht durch zusätzliche Zugangswege. Doch es verbessert die praktische Umsetzung selbstorganisierter Migration aus Indien, etwa durch beschleunigte Visaverfahren.

-

Die Gemeinsame MMPA-Arbeitsgruppe bietet die Möglichkeit, im Dialog mit der indischen Regierung die Potentiale der zunehmenden Migration zu nutzen, aber auch die daraus erwachsenden Herausforderungen zu meistern, etwa die unzureichende Regulierung privater Vermittlungsagenturen.

-

Das Beispiel Indien zeigt, dass Deutschland über seine Außenstrukturen noch viel stärker im Herkunftsland ansetzen muss, um – mit Hilfe der migrationsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit – neue Konzepte zur fairen und erfolgreichen Fachkräftegewinnung für Deutschland zu erarbeiten.

-

Die Migrationskooperation mit Indien ist ein verbindendes Element in den wichtiger werdenden deutsch-indischen Beziehungen. Themen bilateraler Kooperation wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Klimaschutz sollten systematisch mit Wissensaustausch und der Mobilität von Fachkräften in der jeweiligen Branche verbunden werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung und Empfehlungen

2.1 Historische und gesellschaftliche Faktoren

2.2 Neuere Trends internationaler Migration

2.3 Entwicklung indischer Migration nach Deutschland

3 Grundlagen, gesetzlicher Rahmen und Akteure der deutsch-indischen Migrationskooperation

3.1 Grundlagen der bilateralen Migrationskooperation

3.1.1 Das Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA)

3.1.2 Fachkräftestrategie Indien

3.2 Gesetzlicher Rahmen und staatliche Akteure

3.3 Nichtstaatliche Vermittlungsakteure

4 Chancen und Herausforderungen der Migrationskooperation

4.1 Unterschiedliche Erwartungen an die Migrationskooperation

4.2 Steuerung der Erwerbsmigration

4.3 Bildungsmigration – großes Interesse erfordert bessere Auswahlverfahren

4.4 Rückkehrpolitik – (k)ein großes Problem

5 Weiterentwicklung der deutschen Außenstrukturen in Indien

5.1 Worauf es in den deutschen Außenstrukturen ankommt

5.2 Migrationsbezogene Entwicklungszusammenarbeit mit Indien neu definieren

Problemstellung und Empfehlungen

Die neue Bundesregierung betont, mit ihrer Migrationspolitik irreguläre Ankünfte begrenzen und staatliche Kontrolle stärken zu wollen. Weniger Aufmerksamkeit erhält hingegen die Herausforderung, qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten weiterzuentwickeln, um dem demographischen Rückgang des Erwerbspersonenpotentials in Deutschland entgegenzuwirken. Doch auch hier hat die Bundesregierung erklärt, mit einer zentralen, digitalen Bundesagentur für Einwanderung (»Work-and-Stay-Agentur«) die Hürden abbauen zu wollen, welche die Wirkung des in den letzten Jahren weiter liberalisierten Rechtsrahmens für die Fachkräftegewinnung noch bremsen.

Allein durch diese Maßnahmen lässt sich die erwünschte Fachkräftegewinnung jedoch nicht gestalten. Selbst moderne Gesetze und digitale Verfahren entfalten erst dann die erwünschte Wirkung, wenn sie in eine nachhaltige migrationspolitische Kooperation mit Herkunftsländern eingebettet sind. Das wird an dem Land exemplarisch deutlich, das sich zum größten Herkunftsland von Erwerbs- und Bildungsmigration in Deutschland entwickelt hat: Indien.

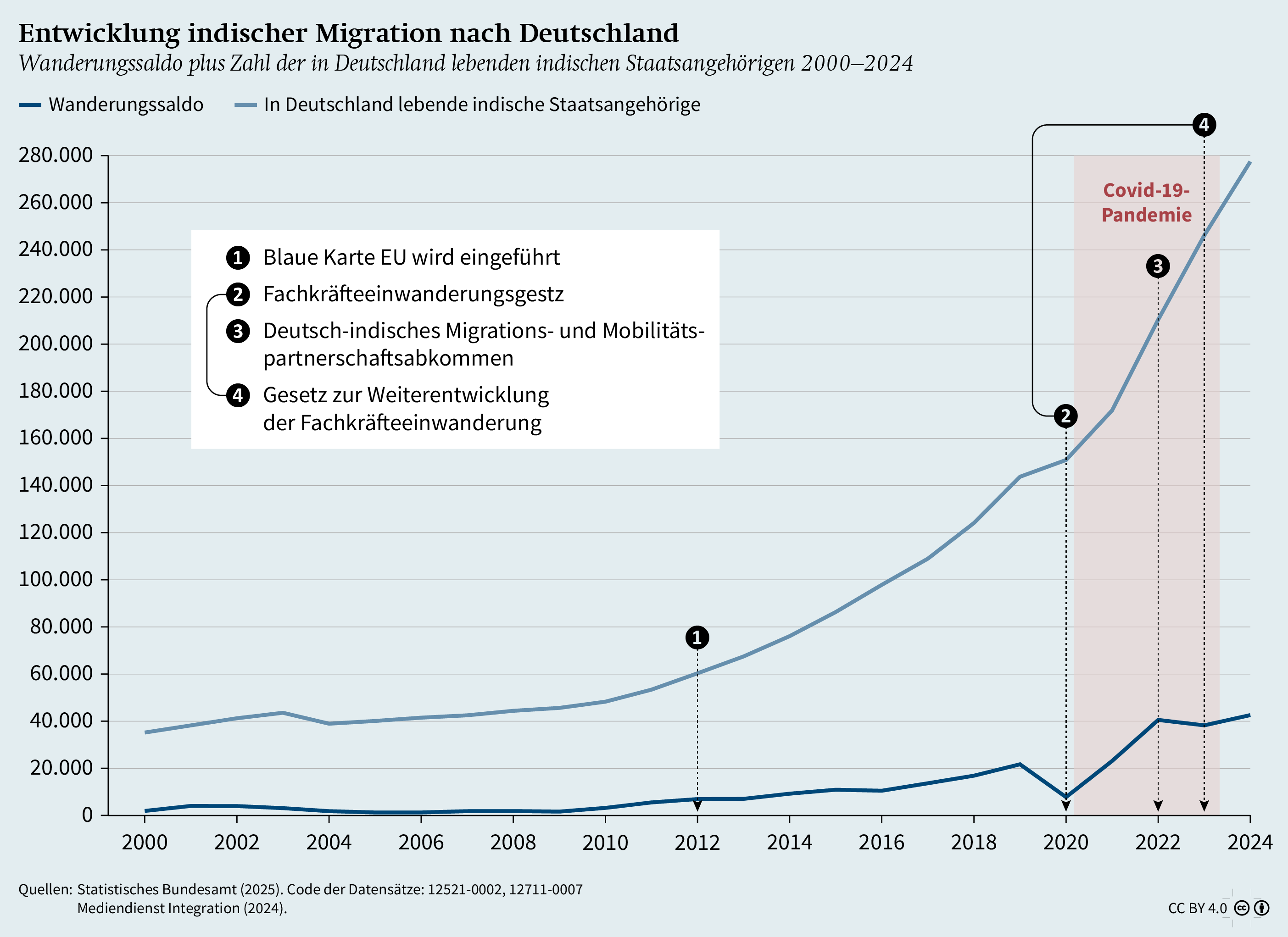

Die Zahl indischer Staatsangehöriger in Deutschland hat sich von 86.000 im Jahr 2015 auf 280.000 im Jahr 2025 mehr als verdreifacht. Dennoch sinkt die ohnehin niedrige Zahl der Asylanträge aus Indien weiter. Der Anteil an Hochqualifizierten, vor allem in Berufen der Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT), ist überdurchschnittlich. Mittlerweile gibt es 50.000 indische Studierende an deutschen Hochschulen. Aufgrund dieser Entwicklungen gilt die indische Migration nach Deutschland als Erfolgsmodell. Einige Beobachter sprechen deshalb gar von einem »Migrationswunder«.

Deutschland hat mit Indien im Jahr 2022 ein Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA) geschlossen, das die Voraussetzungen für »sichere, geordnete und reguläre Migration« aus Indien nach Deutschland weiter verbessern soll. In der vorliegenden Studie wird untersucht, welche Lernprozesse sich in der deutschen Migrationspolitik im Zuge der vertieften Migrationskooperation mit Indien beobachten lassen und welche Chancen und Herausforderungen sich aus der indischen Migration nach Deutschland ergeben.

Indien verfügt über eine Vielzahl an Institutionen, Programmen und bilateralen Übereinkünften zur Migrationskooperation. Zum einen ist die indische Regierung vorrangig daran interessiert, auf diese Weise den heimischen Arbeitsmarkt zu entlasten, auf dem jährlich sieben bis neun Millionen neue Arbeitsplätze für die wachsende Erwerbsbevölkerung geschaffen werden müssten. Zum anderen möchte sie Migration nutzen, um die außenpolitischen Beziehungen sowie die strategische Rolle der Diaspora zu stärken und den Zufluss von Rücküberweisungen zu sichern. Gemessen an diesen Ambitionen ist die Migrationsgovernance nur schwach ausgeprägt, auch weil eine überfällige Reform des indischen Migrationsgesetzes immer wieder verschoben wurde. Auf zentralstaatlicher Ebene fehlen vertrauenswürdige Partnerinstitutionen für die Fachkräfterekrutierung. Deutsche Anwerbebemühungen setzen bisweilen auf der subnationalen Ebene, also bei den indischen Bundesstaaten an, die teilweise eher über vertrauenswürdige Strukturen verfügen als die Zentralregierung.

In den meisten Fällen wenden sich Inder:innen jedoch nicht an staatliche Institutionen, sondern an private Vermittlungsagenturen, wenn sie für Arbeit, Studium oder Ausbildung ins Ausland gehen wollen. Zusammengenommen bilden diese Agenturen eine über Jahrzehnte gewachsene Migrationsinfrastruktur, die es Migrant:innen ermöglicht, die schnellsten und einfachsten Migrationswege in unterschiedliche Zielländer zu identifizieren. Allerdings sind immer wieder betrügerische Geschäftspraktiken zu beobachten, weil es an Transparenz, Qualitätsstandards und staatlicher Regulierung fehlt.

Viele private Vermittlungsagenturen haben ihre Aktivitäten in jüngster Zeit verstärkt auf Deutschland ausgerichtet. Das hängt auch damit zusammen, dass sich Deutschland in den letzten Jahren mit dem reformierten Fachkräfteeinwanderungsgesetz für Fachkräfte und Studierende weiter geöffnet hat. Dagegen haben sich traditionelle Zielländer indischer Migration wie die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien zuletzt restriktiver verhalten. Die Golfstaaten ziehen vor allem geringqualifizierte indische Migrant:innen an, deren Lebens- und Arbeitsbedingungen dort meist immer noch schlecht sind. Obwohl private Vermittlungsagenturen für die Migration von Inder:innen außerordentlich wichtig sind, wird im MMPA nicht auf sie hingewiesen. Die Bundesregierung hat dies mit ihrer im Oktober 2024 verabschiedeten »Fachkräftestrategie Indien« korrigiert. Das ist ein guter Ausgangspunkt, um zusammen mit der indischen Regierung in der Gemeinsamen MMPA-Arbeitsgruppe neue Instrumente zu entwickeln, die private Vermittlungsagenturen bei der Fachkräftegewinnung berücksichtigen und gleichzeitig besser regulieren.

Die Zahl indischer Studierender an deutschen Hochschulen nimmt stetig zu. Trotz der Internationalisierung seit Mitte der 2000er Jahre ist das deutsche Hochschulsystem noch nicht ausreichend auf die Vielzahl indischer Studierender eingestellt. Zum Beispiel fehlen belastbare Auswahlmethoden für die zahlreichen Bewerbungen aus Indien, was die Qualitätskontrolle erschwert. Und trotz des großen Fachkräftepotentials sind Instrumente zur Integration indischer Studienabsolventen in den deutschen Arbeitsmarkt noch nicht hinlänglich entwickelt. Zudem hat sich ein Geschäftsmodell einiger privater Vermittlungsagenturen in Indien zusammen mit Privatuniversitäten in Deutschland entwickelt, bei dem junge Inder:innen hohe Gebühren für einen Studienplatz zahlen und zugleich mangelhafte Studienbedingungen vorfinden. Wegen der entstandenen Schulden sind viele indische Studierende auf befristete Verdienstmöglichkeiten in der Gig Economy angewiesen. Es handelt sich dabei um Dienstleistungen wie Essenslieferungen, die ohne festes Arbeitsverhältnis über Plattformen vermittelt werden.

Trotz dieser Herausforderungen bietet die indische Migration auch viele Chancen. Die intensivierte deutsche Kooperation mit Indien in diesem Politikfeld ist auch im Kontext der steigenden internationalen Bedeutung Indiens zu sehen. Für die Verstärkung der bilateralen Beziehungen eignet sich Migration gut als verbindendes Kooperationsthema. Dabei müssen Synergien mit anderen Kooperationsthemen geschaffen werden. Auch die umfangreiche bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit Indien sollte sich noch weiter für die migrationsbezogene Zusammenarbeit öffnen. Das Ziel sollte sein, gemeinsam mit indischen Partnern die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Migration aus Indien nach Deutschland (und in andere Zielländer) möglichst fair gestaltet werden kann. Zusätzlich sollte die EU-Ebene bei all diesen Bemühungen mitgedacht werden, damit sich die Kooperationsbemühungen der einzelnen Mitgliedstaaten nicht konterkarieren und die Kooperationsinstrumente der EU in der Migrationspolitik auf einen neuen Stand gebracht werden können.

Trends indischer Migration

Mit 1,46 Milliarden Einwohner:innen hat Indien als inzwischen bevölkerungsreichstes Land der Erde schon aufgrund seiner Größe besondere Bedeutung für internationale Migrationsbewegungen. Während die Auswanderungsbewegungen indischer Migrant:innen in die Golfstaaten und klassischen Einwanderungsländer wie die USA historisch gewachsen sind, hat die Wanderung über die neueren Routen nach Deutschland und in andere Länder der EU erst im vergangenen Jahrzehnt deutlich an Fahrt gewonnen.

Historische und gesellschaftliche Faktoren

Die heutigen Migrationsbewegungen aus Indien können nicht ohne ihre historischen Vorläufer verstanden werden. Im 19. Jahrhundert etablierte die britische Kolonialherrschaft ein System temporärer (Zwangs-)Arbeitsmigration, im Zuge dessen mehrere Millionen Inder:innen in britische Kolonien weltweit verschifft und dort ausgebeutet wurden.1 Der Abzug der Briten im Jahr 1947 und die damit verbundene Teilung Britisch-Indiens in Indien und Pakistan sind ein einmaliges Ereignis, sowohl mit Blick auf Ausmaß als auch Geschwindigkeit der (erzwungenen) Wanderungsbewegungen. Binnen vier Jahren nach der Teilung flohen insgesamt 14,5 Millionen Menschen in beide Richtungen.2 Lange spiegelte sich dies in den Migrationsstatistiken der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen (UN Department of Economic and Social Affairs, UN DESA) wider, die bis Mitte der 2000er Jahre Pakistan als wichtigstes Zielland von in Indien geborenen Menschen anführte. Die Zahl ist jedoch von 2,8 Millionen im Jahr 1990 auf 1,6 Millionen im Jahr 2024 zurückgegangen.3

In den 1990er Jahren nahmen die Auswanderungsbewegungen aus Indien in Richtung westlicher Einwanderungsländer Fahrt auf, allen voran in die Vereinigten Staaten.4 Dort und in anderen westlichen Zielländern haben die indischen Migrant:innen gegenüber der Gesamtbevölkerung einen überdurchschnittlich hohen sozioökonomischen Status erreicht. Davon unterscheiden sich die Lebensbedingungen jener indischen Migrant:innen erheblich, die seit den 1970er Jahren in die Golfstaaten gezogen sind. Es handelte sich dabei meist um geringqualifizierte Menschen, die über Jahrzehnte hinweg mit Ausbeutung, schlechten Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverstößen konfrontiert waren.5 Noch heute sind die meisten indischen Arbeitsmigrant:innen dort im Niedriglohnsektor tätig, auf Baustellen, im Gastgewerbe oder in Transport und Logistik, und das häufig nur zeitweise. Zudem stagniert das Lohnniveau für indische Arbeitsmigrant:innen, während die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind.6 Doch diese Widrigkeiten tun den Wanderungsbewegungen in die Golfstaaten keinen Abbruch. Für viele Migrant:innen ist es auch eine Frage sozialer Erwartungen: In Bundesstaaten mit einer langen Auswanderungstradition wie Kerala wird im familiären und gesellschaftlichen Umfeld nicht selten erwartet, dass Menschen zum Arbeiten in Länder am Golf gehen. Das hängt mit der Aussicht auf vergleichsweise hohe Verdienstmöglichkeiten aufgrund der Einkommensdisparitäten zusammen. In den Golfstaaten insgesamt sind die Einkommen durchschnittlich etwa 120 Prozent und in den VAE sogar 300 Prozent höher als in Indien.7

Gleichzeitig beschränkt sich die indische Migration in die Golfstaaten nicht auf geringqualifizierte Arbeitskräfte, denn auch gut ausgebildete Inder:innen haben sich dort etabliert.8 Oft gehen sie hochqualifizierten Tätigkeiten nach, etwa im Gesundheitssektor, in der Tech-Industrie, im Finanzwesen, aber auch in Führungspositionen großer Unternehmen. Der beträchtliche Einfluss indischer Staatsangehöriger lässt sich zudem daran ablesen, dass sie in großem Stil in den Golfstaaten investieren. Auffallend sind besonders die prestigeträchtigen Immobilien und wirtschaftlichen Investitionen in den emiratischen Metropolen wie Abu Dhabi und Dubai. Dort sind indische Staatsangehörige für 30 Prozent aller Start-up-Gründungen verantwortlich.9

Die Motive für die Auswanderung aus Indien sind vielfältig. Wanderungsentscheidungen werden unter anderem durch die zunehmende Autokratisierung im Land oder die anhaltende Diskriminierung beeinflusst.10 Das hängt mit dem wichtigen Faktor der Religions- und Kastenzugehörigkeit zusammen. So gehören etwa 80 Prozent der indischen Bevölkerung dem Hinduismus an, aus dem sich das System der Kasten ableitet, die in ländlichen Regionen die Lebensumstände prägen. Die Auswanderung von Hindus in Länder wie Deutschland bedeutet oft eine Abkehr vom Kastensystem, die als Belastung oder Befreiung empfunden werden kann.11

In klassischen Einwanderungsländern wie den USA entstammen indische Migrant:innen häufig gesellschaftlich privilegierten Schichten.12 Religiöse Minderheiten wie Christen und Sikhs sind in den Vereinigten Staaten ebenfalls überrepräsentiert. Der Anteil von Christ:innen an der Gesamtzahl indischer Migrant:innen dort lag 2012 bei 18 Prozent (gegenüber 2,3 Prozent in Indien), von Sikhs bei 5 Prozent (1,7 Prozent in Indien). Hindus und Muslime waren hingegen unterrepräsentiert.13 Muslimische Inder:innen und untere Kasten sind besonders in den Golfstaaten präsent. Gleichzeitig besteht Kastendiskriminierung in wichtigen Zielländern fort, wie im Vereinigten Königreich oder den USA.14 Kalifornien hat als erster US-Bundesstaat die Praxis der Benachteiligung in seine Antidiskriminierungsgesetze aufgenommen. Das Gesetz definiert »Kaste« als System sozialer Hierarchie, das oft durch Geburt bestimmt wird und soziale Privilegien mit sich bringt oder Benachteiligungen verursacht.15

Neuere Trends internationaler Migration

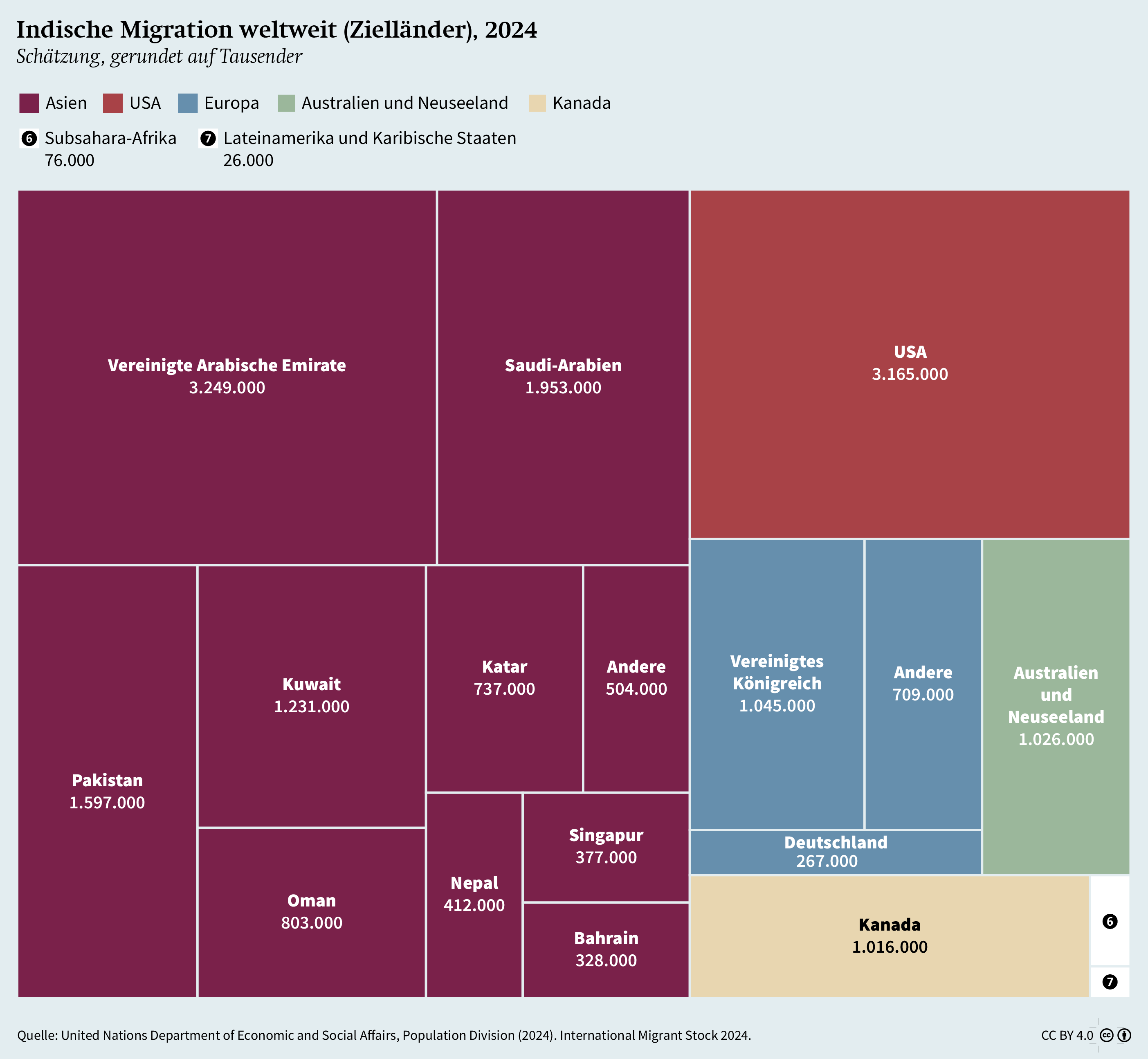

Es existieren unterschiedliche Zahlen zur internationalen Migration aus Indien. Während es laut UN DESA Mitte 2024 etwa 18,5 Millionen indische Migrant:innen weltweit gab,16 spricht das indische Außenministerium von etwa 35,4 Millionen Inder:innen im Ausland.17 Die Unterschiede entstehen, weil UN DESA nur im Ausland geborene Inder:innen zählt, während das indische Außenministerium neben etwa 15,9 Millionen sogenannten nichtansässigen Staatsangehörigen (Non-resident Indians, NRIs) knapp 20 Millionen indische Staatsangehörige im Ausland sowie Nachkommen indischer Herkunft als Persons of Indian Origin (PIOs) erfasst.

Die wichtigsten Auswanderungsziele waren laut UN DESA zum einen die Golfstaaten, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit 3,2 Millionen, Saudi-Arabien mit 2 Millionen und Kuweit mit 1,2 Millionen indischen Migrant:innen, zum anderen westliche Industriestaaten, besonders die USA mit 3,2 Millionen indischen Migrant:innen, von denen knapp die Hälfte die US-Staatsbürgerschaft besaß.18 Danach folgte das Vereinigte Königreich mit einer Million indischer Migrant:innen, wobei laut britischem Zensus aus dem Jahr 2021 eine ähnlich große Zahl britischer Staatsangehöriger eine indische Herkunft hat.19 Es ist unklar, ob die Zahlen von UN DESA bereits die neuste Dynamik der Neuzuwanderung abbilden, da allein in den beiden Jahren 2023 und 2024 eine halbe Million indische Migrant:innen ins Vereinigte Königreich einwanderten.20 In Kanada leben ungefähr eine Million indische Migrant:innen und laut Zensus von 2021 eine ähnlich große Zahl kanadische Staatsangehörige indischer Herkunft.21

Bildung ist ein wichtiger Treiber indischer Migration. Doch viele westliche Zielländer wollen die Zahl indischer Studierender begrenzen.

In Australien hat sich die Zahl indischer Migrant:innen innerhalb der letzten Dekade auf 900.000 verdoppelt. Eine maßgebliche Rolle hierbei spielt die Studierendenmigration. So wurden zwischen Juli 2022 und Juni 2023 mehr als 100.000 Studierendenvisa ausgestellt. Diese Zahl wurde auf Wunsch der australischen Regierung für den Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2024 wieder auf gut 50.000 Studierendenvisa gesenkt.22 Die kanadische23 und die britische Regierung24 haben ebenfalls Maßnahmen zur Reduzierung der Zuwanderungszahlen beschlossen, die auch die weitere Migration aus Indien erschweren wird.

Auch die Vereinigten Staaten haben seit der Amtsübernahme von Präsident Trump unterschiedliche Restriktionen für indische Migrant:innen eingeführt und die Abschiebung von Inder:innen ohne gültigen Aufenthaltsstatus forciert. Die indische Regierung hat sich bereiterklärt, rund 18.000 Staatsangehörige zurückzunehmen, die sich irregulär in den USA aufhielten, unter anderem um das Verhältnis zur US-Regierung zu verbessern und legale Visaprogramme zu sichern.25 Doch die Zahl indischer Migrant:innen ohne gültigen Aufenthaltsstatus in den Vereinigten

Staaten ist deutlich höher. Sie lag im Jahr 2022 bei schätzungsweise 375.000.26 In den Jahren 2023 und 2024 kamen knapp 190.000 Personen irregulär hinzu – vor allem über die sogenannte Donkey-Flight-Route, eine Schleusungsstrecke, die durch mehrere Länder Zentralamerikas bis an die mexikanisch-amerikanische Grenze führt.27 Neben den USA fungiert Kanada zunehmend nicht nur als Ziel-, sondern verstärkt auch als Transitland für die Weiterreise in die Vereinigten Staaten.

In der EU und im Schengen-Raum sind die Zahlen irregulärer Ankünfte aus Indien deutlich niedriger. Der Großteil findet auf regulären Wegen statt. Laut der EU-Statistikbehörde (Eurostat) gab es Ende 2023 842.000 indische Staatsangehörige mit gültigem Aufenthaltstitel in der EU,28 wovon 208.000 auf neu erteilte Aufenthaltstitel entfielen.29 Im selben Jahr wurden 967.000 kurzzeitige Visa aus Indien für den Schengen-Raum beantragt, wovon knapp 85 Prozent bewilligt wurden.30 Die Zahl der Asylanträge indischer Staatsangehöriger belief sich EU-weit im selben Jahr auf 8.400 und ist im Folgejahr 2024 leicht auf 8.120 zurückgegangen.31 Lediglich im Jahr 2022 gab es mit über 25.000 Asylanträgen einen kurzen Ausschlag nach oben, wovon beinahe 20.000 Asylanträge in Österreich gestellt wurden. Dem lag eine irreguläre Wanderungsroute über Serbien zugrunde, wo indische Staatsangehörige zum damaligen Zeitpunkt noch visafrei einreisen konnten. Nach Änderung der serbischen Visapraxis und des österreichisch-indischen Migrations- und Mobilitätsabkommens hat diese Route jedoch wieder an Bedeutung verloren.32

Außerdem wurden danach vereinzelte Fälle indischer Staatsangehöriger bekannt, die versucht haben, über Russland und Belarus in die EU und nach Deutschland zu kommen.33 Die Aussichten für indische Staatsangehörige auf Asyl in der EU sind gering, auch wenn der Anteil der positiven Bescheide aller erstinstanzlichen Entscheidungen EU-weit von 1,8 Prozent im Jahr 2022 auf 2,3 Prozent 2023 und 4 Prozent 2024 gestiegen ist.34

Entwicklung indischer Migration nach Deutschland

Die Zuwanderung aus Indien nach Deutschland ist historisch gewachsen, wenngleich bis Anfang der 2010er Jahre nur in kleinen Zahlen. Sie kann in vier Phasen unterteilt werden:35 Den ersten Schritt in die Bundesrepublik machten seit den 1950er Jahren indische Studierende der Ingenieurswissenschaften und Medizin, gefolgt von der durch die Katholische Kirche organisierten Anwerbung von 6.000 Krankenschwestern aus dem Bundestaat Kerala ab den späten 1960er Jahren.36 1970 lebten gut 8.000 indische Staatsangehörige in Deutschland.37 Die dritte Phase wurde durch die erzwungene Migration von Punjabis und Sikhs infolge der Unruhen im indischen Bundesstaat Punjab Anfang der 1980er Jahre geprägt. Daraufhin stieg die Zahl indischer Staatsangehöriger auf über 28.000, ging bis zur Wiedervereinigung aber etwas zurück.38 In der DDR gab es hingegen keine systematische Anwerbung indischer Arbeitskräfte, wohl aber eine ungewisse Zahl indischer Studierender.39

Eine vierte Einwanderungsphase wurde im wiedervereinigten Deutschland in den Jahren 2000 bis 2004 mit der Einführung einer deutschen Greencard eingeläutet.40 Allerdings hatte dieser Versuch keinen durchschlagenden Erfolg, denn statt dem ausgegebenen Ziel von 20.000 wurden weniger als 15.000 IT-Fachkräfte angeworben, davon knapp 4.000 aus Indien.41

Einen Quantensprung für die Zuwanderungszahlen aus Indien brachte erst die Einführung der Blauen Karte EU im Jahr 2012, die es Drittstaatsangehörigen erleichterte, zum Zwecke der Erwerbstätigkeit in die EU einzureisen. So stieg die Zahl indischer Staatsangehöriger von 40.000 im Jahr 2005 auf 86.000 im Jahr 2015. Anfang 2025 lebten etwa 280.000 indische Staatsangehörige42 in Deutschland, von denen über 152.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.43 Der Wanderungssaldo ist mit Ausnahme des Coronajahres 2020 stetig größer geworden,44 obgleich auch die Zahl der Fortzüge indischer Staatsangehöriger aus Deutschland in den vergangenen Jahren leicht angestiegen ist.45

Die Migrationsbewegungen aus Indien nach Deutschland diversifizieren sich.

Betrachtet man die Daten der erteilten Visa für indische Staatsangehörige, so dominiert die Migration aus Erwerbs-, Bildungs- oder familiären Gründen nach Deutschland. Bei der Erwerbsmigration deutet sich seit 2023 eine Veränderung an: Rückläufig sind die Visaerteilungen für eine Blaue Karte EU (gesunken von 8.405 Visa für indische Staatsangehörige im Jahr 2022 auf 5.151 im Jahr 2023 und 3.276 im Jahr 2024) und die konzerninterne Entsendung.46 In anderen Beschäftigungsbereichen hingegen, etwa der Pflege, aber auch in der Ausbildungsmigration, nehmen die Zahlen auf niedrigem Niveau zu. Besonders nachgefragt wird die Chancenkarte, die im Juni 2024 mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung eingeführt wurde. Es handelt sich um ein punktebasiertes Einwanderungsinstrument, das qualifizierten Fachkräften – auch ohne Arbeitsvertrag – einen zunächst auf ein Jahr befristeten Aufenthaltstitel zur Jobsuche oder Anerkennung von Qualifikationen in Deutschland mit dem Ziel ermöglicht, später in einen dauerhaften Erwerbstitel zu wechseln. Von allen in den ersten elf Monaten seit Juni 2024 bearbeiteten Visaanträgen auf diesen Aufenthaltstitel entfielen über 4.000, also ein Drittel, auf indische Staatsangehörige.47 Dagegen ging die Zahl der Asylanträge indischer Staatsangehöriger in Deutschland zuletzt von einem ohnehin niedrigen Niveau weiter zurück (auf 1.543 im Jahr 202448 nach 2.485 im Jahr 202349). Anfang 2024 lebten indes 4.037 ausreisepflichtige Inder:innen in Deutschland, wovon 3.353 geduldet waren.50

Seit Anfang der 2010er Jahre hat sich auch die Geschlechterverteilung der Zuwanderung aus Indien verändert: Das Ungleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Migrant:innen, das im Jahr 2012 bei 70 zu 30 Prozent lag,51 hat sich im Jahr 2023 auf 60 zu 40 Prozent abgeschwächt.52 Der Großteil der aus Indien Zugezogenen hegte laut einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Jahr 2021 einen dauerhaften Bleibewunsch, 37 Prozent aller indischen Migrant:innen haben demnach bereits die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten.53

Im Jahr 2024 hat die Zahl der Visa zu Studienzwecken die Marke von 25.000 überschritten und die Visa zu Erwerbsmigration überholt.54 Mehr als 50.000 indische Studierende waren 2024 an deutschen Hochschulen immatrikuliert. Damit bilden sie die nun größte Gruppe internationaler Studierender in Deutschland. Zwischen dem Wintersemester 2018/19 und dem Wintersemester 2023/24 hat sich ihre Zahl um 138 Prozent erhöht.55 Hauptziele der Migration aus Indien in Deutschland, nicht zuletzt aufgrund der dortigen Hochschulen, sind Berlin mit mittlerweile über 40.000 Personen (2014 lebten nur 3.500 Personen indischer Herkunft in Berlin),56 gefolgt von München und Frankfurt am Main. Die wachsende Zahl an indischen Migrant:innen schlägt sich unter anderem in den steigenden Rücküberweisungen aus Deutschland nach Indien nieder. Laut Schätzungen der Bundesbank sind sie von 131 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 164 Millionen Euro im Jahr 2024 gestiegen, was einem Plus von etwa 25 Prozent entspricht.57

Grundlagen, gesetzlicher Rahmen und Akteure der deutsch-indischen Migrationskooperation

Im Mai 2022 wurde bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Berlin Migration als neues Politikfeld aufgenommen, das in den zwei Jahrzehnten zuvor bereits langsam an Relevanz gewonnen hatte. In diesem Kontext wurde das bilaterale Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA)58 geschlossen, das die Kooperationsbemühungen der beiden Seiten verstärkt hat. Flankiert wurde das auf deutscher Seite durch eine weitere Liberalisierung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sowie einer eigenen »Fachkräftestrategie Indien«.

Grundlagen der bilateralen Migrationskooperation

Das Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA)

Anfang der 2000er Jahre hat Deutschland mit dem Sofortprogramm zur Deckung des IT-Fachkräftebedarfs (Greencard) und in den 2010er Jahren mit der Blauen Karte EU den Weg für die Fachkräftezuwanderung aus Indien in größerem Maßstab geöffnet. Parallel wurde 2011 zwischen den beiden Ländern ein bilaterales Sozialversicherungsabkommen zur Rentenversicherung eingeführt. Darin ist geregelt, dass die in einem der beiden Länder geleisteten Sozialversicherungsbeiträge auch im jeweils anderen Land berücksichtigt werden, um Ansprüche auf Rentenleistungen zu sichern.59

Der Unterzeichnung des MMPA gingen mehrere Jahre an Verhandlungen voraus, wobei das federführende Bundesministerium des Innern (BMI) im Jahr 2019 zunächst vorrangig über ein bilaterales Abkommen zur Rückübernahme indischer Staatsangehöriger verhandeln wollte.60 Inspiriert durch ein im März 2018 vereinbartes Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen zwischen Frankreich und Indien,61 entwickelte sich im bilateralen Dialog die Initiative für ein breiter angelegtes Abkommen. Es dauerte einige Zeit, ehe es nicht mehr von der damaligen Großen Koalition, sondern von der Bundesregierung Scholz fertig verhandelt und im Rahmen der Regierungskonsultationen im Mai 2022 unterzeichnet wurde. Dies war das erste neuere bilaterale Migrationsabkommen, dem unter der damals noch neuen Bundesregierung weitere folgen sollten.62 Mit der Unterzeichnung wurde auch der zunehmenden außenpolitischen Bedeutung Indiens Rechnung getragen. Sie wurde in Kabinettsbeschlüssen festgehalten, so im Jahr 2020 in den Indo-Pazifik-Leitlinien63 und zuletzt im Oktober 2024 mit dem »Fokus auf Indien«.64

Das MMPA folgt in weiten Teilen der Logik des Abkommens zwischen Frankreich und Indien und hat den Anspruch, Migration umfassend zu regeln: Auf der einen Seite soll die Mobilität indischer Studierender, Auszubildender und Fachkräfte gefördert, auf der anderen Seite die Rückübernahmekooperation gestärkt werden. Während die Bundesregierung besonders das Ziel der verbesserten Rückübernahmekooperation hervorhob,65 betonte die indische Regierung die Notwendigkeit beschleunigter Visaverfahren.66 Auch begrifflich wird eine Brücke zwischen den beiden Vertragsparteien geschlagen, da es sich um ein Migrations- und Mobilitätsabkommen handelt. Die indische Regierung bevorzugt den Begriff »Mobilität« gegenüber dem aus ihrer Sicht eher negativ konnotierten Begriff »Migration«.

Das Abkommen enthält eine Reihe von unverbindlichen Absichtserklärungen, die jedoch nicht über den bestehenden Rechtsrahmen hinausgehen. Am konkretesten ist das in Artikel 6 des Abkommens formulierte Ziel, jährlich mindestens 3.000 junge indische Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen.67 Zudem werden ausführliche Regeln zur Rückführung ausreisepflichtiger indischer Staatsangehöriger, zur freiwilligen Rückkehr und Reintegration sowie zur Bekämpfung von irregulärer Migration und Menschenhandel festgehalten (Artikel 12–14). Gemäß Artikel 16 wurde eine Gemeinsame Arbeitsgruppe zu Migrations- und Rückkehrfragen eingerichtet. Damit ist gewährleistet, dass die Umsetzung des Abkommens überwacht wird. Die Arbeitsgruppe trifft sich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr. Federführend ist das BMI, für Rückkehrfragen ist eine eigene Unterarbeitsgruppe vorgesehen. Im April 2025 wurde außerdem eine Unterarbeitsgruppe Erwerbsmigration geschaffen, die vom Auswärtigen Amt (AA), vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und von ihren indischen Gegenparts geleitet wird.

Bei dem MMPA mit Indien – wie bei den während der Folgejahre vereinbarten Migrationsabkommen mit Georgien und Kenia – handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag. Mit Marokko und Kolumbien hat die Bundesregierung dagegen informelle Vereinbarungen getroffen, was mehr Flexibilität erlaubt und es ermöglicht, auf innenpolitische Sensibilitäten im Partnerland Rücksicht zu nehmen.68 Der Vorteil völkerrechtlicher Verträge liegt darin, dass die Kooperation nicht so stark von wechselnden Prioritäten und Regierungen abhängt. Im Kontext der Golf-Migration hat Indien zudem mit völkerrechtlichen Migrationsabkommen mit Saudi-Arabien tendenziell bessere Erfahungen gemacht als mit den unverbindlichen Absichtserklärungen, welche die indische Regierung mit anderen Golfstaaten wie Oman oder Bahrain formuliert hat.69

Fachkräftestrategie Indien

Nachdem das BMI in Zusammenarbeit mit dem AA das MMPA vereinbart hat, ist für die Umsetzung die gesamte Bundesregierung gefragt. Das BMAS hat in der letzten Legislaturperiode besonderen politischen Gestaltungswillen beim Thema Fachkräfteanwerbung aus Indien entwickelt und zusammen mit dem AA im Herbst 2024 eine entsprechende Strategie veröffentlicht.70

Darin wird auf ein verbessertes Matching indischer Fachkräfte mit Unternehmen in Deutschland gesetzt, ebenso wie auf mehr Bemühungen zur Vermittlung der deutschen Sprache in Indien, unter anderem durch mehr Online-Sprachkurse. Überdies sollen die wirtschaftliche und wissenschaftliche Kooperation ausgebaut sowie Partnerschaften mit indischen Einrichtungen im Bereich der höheren Bildung, aber auch der Berufsbildung intensiviert werden. Anhand einer Reihe von Maßnahmen sollen die zielgerichtete Ansprache sowie Informationen zu regulären Zugangswegen nach Deutschland vorangebracht werden. Zu diesem Zweck ist unter anderem geplant, das Web-Informationsportal »Make it in Germany« landesspezifisch weiterzuentwickeln, mit indischen Influencern in Sozialen Medien zusammenzuarbeiten sowie Fachmessen in Indien zu nutzen.

Die Fachkräftestrategie enthält Maßnahmen, mit denen die bereits im MMPA angekündigte Anerkennung indischer Berufsqualifikationen ebenso verbessert werden soll wie die für die Einwanderung von Fachkräften erforderlichen Verwaltungsprozesse im In- und Ausland. Dafür wurde eine neue Unterarbeitsgruppe gegründet, die sich Fragen der Erwerbsmigration fachlich getrennt von der Rückkehrpolitik widmen soll. Zwar mag die Fachkräftestrategie im Vergleich zum MMPA eher eine Momentaufnahme als eine langfristige Strategie darstellen. Sie hat aber die Potentiale der Migrationskooperation für beide Seiten öffentlichkeitswirksam unterstrichen sowie erstmals die enorme Bedeutung privater Vermittlungsakteure anerkannt und deren Qualitätssicherung zum Thema der weiteren Kooperation gemacht.71

Gesetzlicher Rahmen und staatliche Akteure

Nach einer Reform im Jahr 2020 wurde das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2023 erneut novelliert und der ohnehin liberale Rechtsrahmen für die Arbeitsmigration aus Drittstaaten weiter geöffnet. Schon 2013 sprach die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) davon, dass Deutschland die liberalsten Zuwanderungsregelungen für Fachkräfte und Hochqualifizierte aller OECD-Länder habe.72 Anders als in Ländern wie Italien und Spanien ist das deutsche Migrationsrecht jedoch grundsätzlich nicht darauf ausgerichtet, größere Kontingente von Arbeitskräften aus dem Ausland aufzunehmen.73 Deshalb werden im MMPA keine verbindlichen Zielgrößen für die Arbeitsmigration oder privilegierte Regeln für die Migration aus Indien festgelegt. Angestrebt wird lediglich, die Regeln wohlwollend auszulegen sowie die Voraussetzungen für die Kooperation der staatlichen Akteure auf beiden Seiten zu stärken und zu verbessern. Auf deutscher Seite ist damit beispielsweise die fortwährende Präsenz der Goethe-Institute und -Zentren in Indien gemeint, während diese in anderen Ländern zuletzt geschlossen wurden.74

Unterschiedliche Fachministerien auf beiden Seiten haben eine Kooperation vereinbart. Auf deutscher Seite sind das AA sowie das BMAS maßgeblich beteiligt. Das AA ist über das Länderreferat und die Auslandsvertretungen für die Abstimmung der konkreten Maßnahmen vor Ort zuständig. Das BMAS übernimmt die Koordinierung der in der Fachkräftestrategie Indien skizzierten Maßnahmen im Inland und in Bezug auf spezifische Fragen der Erwerbsmigration. Andere Bundesministerien mit Indienbezug sind durch ein neues, ressortübergreifend abgestimmtes Länderkonzept für die Fachkräftegewinnung aus Indien einbezogen. Das betrifft das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ), das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Das Auswärtige Amt ist gemeinsam mit dem BMAS federführend für die Umsetzung des Länderkonzepts. Letzteres ist das erste dieser Art und soll gewährleisten, dass die Aktivitäten der einzelnen Ressorts vor Ort aufeinander abgestimmt werden.

Auf indischer Seite verantwortlich sind das Ministry of External Affairs (MEA), das Ministry of Labour and Employment (MOLE) und das Ministry for Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). Für Rückkehrfragen zuständig sind die jeweiligen Innenministerien. Von 2004 bis 2016 existierte ein eigenes Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA), welches die indische Arbeitsmigration und die indische Diaspora fördern sollte. Aus Effizienzgründen wurde es später in das Ministry of External Affairs integriert.75

Herausragende Bedeutung in der Migrationskooperation haben die jeweiligen Botschaften und Umsetzungsorganisationen. Auf deutscher Seite zählen dazu die Bundesagentur für Arbeit (BA), die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), die Goethe-Institute und -Zentren, aber auch die Außenhandelskammer (AHK) Indien. Auf indischer Seite spielt das halbstaatliche Unternehmen National Skill Development Corporation (NSDC) eine besondere Rolle, das als Public Private Partnership (PPP) zu 51 Prozent von privatem Kapital getragen wird. Die NSDC wurde 2008 vom MSDE gegründet. Neben ihrer Hauptaufgabe berufliche Bildung ist die NSDC über ihre Tochtergesellschaft NSDC International (NSDCI) in der Qualifizierung und Vermittlung indischer Arbeitsmigrant:innen tätig. Da die NSDCI jedoch über keine eigene Lizenz als Rekrutierungsagentur verfügt, ist sie auf die Kooperation mit lizenzierten Partneragenturen angewiesen.

Das Migrationsgeschehen in Indien ist nur schwach reguliert. Eine Reform der Migrationsgesetzgebung ist schwierig.

Im Gegensatz zu Deutschland, aber auch anderen bedeutenden Herkunftsländern von Arbeitsmigrant:innen ist die staatliche Regulierung des Migrationsgeschehens in Indien weniger entwickelt. Außerdem wurde der Schutz indischer Arbeitskräfte vor Ausbeutung und Missbrauch lange Zeit vernachlässigt. Die Auslandsbeschäftigung indischer Staatsangehöriger wird durch den Emigration Act aus dem Jahr 1983 geregelt.76 Für die Umsetzung der indischen Migrationsgesetzgebung ist der Protector General of Emigrants (PGE) im Außenministerium zuständig. Seine wichtigste Aufgabe lautet, indische Arbeitsmigrant:innen vor ausbeuterischen oder betrügerischen Rekrutierungspraktiken zu schützen. Unterstützt wird der PGE dabei von 14 regionalen Untereinheiten, den sogenannten Protectors of Emigrants (PoEs), die als Genehmigungs- und Kontrollinstanzen auf operativer Ebene agieren. Im Jahr 2025 wurde die Zahl dieser PoEs weiter erhöht, um eine bessere territoriale Abdeckung sicherzustellen.77

Eine der zentralen Befugnisse des PGE liegt in der Lizenzierung privater und staatlicher Vermittlungsagenturen. Zugleich hat er eine überwachende Funktion und soll sicherstellen, dass Arbeitsverhältnisse auf Grundlage fairer Rekrutierung und vertraglicher Standards zustande kommen. Zu diesem Zweck wurde 2014 das eMigrate-System eingeführt, eine digitale Plattform, die alle relevanten staatlichen Stellen mit potentiellen Arbeitgebern, Arbeitskräften und Versicherungsunternehmen verbindet. Darüber hinaus ermöglicht eMigrate es betroffenen Migrant:innen oder Dritten, nichtregistrierte oder betrügerische Vermittlungsakteure zu melden.78 Die Überwachungsbefugnis des PGE ist per Exekutivverordnung auf 18 Zielländer in Asien und den Golfstaaten beschränkt – Regionen mit besonders prekären Arbeitsbedingungen. Geprüft werden zudem nur Arbeitsverträge für gering- und ausgewählte mittelqualifizierte Tätigkeiten. Hochqualifizierte Fachkräfte und Studierende sowie Migration in westliche Länder wie Deutschland sind hingegen von staatlichen Kontroll- und Genehmigungsverfahren ausgenommen.

Ein Reformversuch der als veraltet geltenden indischen Migrationsgesetzgebung wurde im Jahr 2021 angestoßen, zeitigte aber keinen Erfolg.79 Allerdings hat die zunehmende Zahl missbräuchlicher Rekrutierungspraktiken neue Dynamiken ausgelöst, etwa der Fall indischer Migranten, die anscheinend unwissentlich als Söldner für den Angriffskrieg gegen die Ukraine angeworben wurden.80 Die indische Regierung plant offensichtlich im Jahr 2025 einen neuen Gesetzentwurf ins Parlament einzubringen, den Overseas Mobility Facilitation and Welfare Bill.81 Zugleich wurde im Frühjahr 2025 der Immigration and Foreigners Bill82 verabschiedet. Er löst das veraltete Gesetz zu Einreise, Aufenthalt und Ausreise von Ausländer:innen in Indien ab und ersetzt es durch ein modernes, digital gestütztes System. Dieses schließt eine Visa- und Registrierungspflicht sowie die Gründung einer Einwanderungsbehörde ein.

Auch wenn die Ebene der Bundesstaaten im MMPA nicht erwähnt wird, haben die indischen Bundesstaaten für die Migrationskooperation einen hohen Stellenwert.83 Sie verfolgen in größerem Maße unabhängig von der indischen Zentralregierung ihre migrationspolitischen Interessen, und fast die Hälfte von ihnen verfügt über semibundesstaatliche Vermittlungsagenturen. Um missbräuchliche Rekrutierungspraktiken zu verhindern, wurden auf Ebene der Bundesstaaten ebenfalls neue Regulierungsversuche unternommen. So wurde im Bundesstaat Kerala eine entsprechende Task Force unter Leitung des lokalen PoE gebildet,84 die im März 2025 Untersuchungen gegen zahlreiche betrügerische Vermittlungsagenturen eingeleitet hat.85

Nichtstaatliche Vermittlungsakteure

Nichtstaatliche Akteure sind für die selbstorganisierte Migration von Indien nach Deutschland entscheidend. Dazu gehören indische Arbeitsmigrant:innen, die durch ihre Netzwerke sowie Sprach- und Ortskenntnisse migrationsinteressierte Personen aus Indien informieren und unterstützen. Die Bedeutung dieser Diasporaakteure wird im MMPA (Artikel 11) anerkannt und im Rahmen des GIZ-Programms »Migration & Diaspora« gefördert.86 Ansonsten fehlt jedoch im MMPA eine Referenz auf andere nichtstaatliche Akteure.

Dabei ist die Migration ins Ausland ein lukratives Geschäftsfeld in Indien, das durch private Vermittlungsagenturen geprägt wird. Diese agieren in komplexen Netzwerken mit Arbeitgebern, Privatuniversitäten und anderen Agenturen im In- und Ausland. Der Umsatz des indischen Marktes für Personalvermittlung innerhalb Indiens und ins Ausland betrug 2022 schätzungsweise 18 Milliarden US-Dollar; bis 2030 wird ein Wachstum auf rund 48,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert.87

Viele private Vermittlungsagenturen sind nicht registriert. Das erschwert ihre Regulierung.

Beim indischen Außenministerium sind knapp 2.000 Vermittlungsagenturen registriert, die dafür eine Bankgarantie hinterlegen müssen. Agenturen, die unter 100 Arbeitskräfte jährlich vermitteln, müssen umgerechnet etwa 8.000 Euro aufwenden, alle andern müssen umgerechnet etwa 50.000 Euro hinterlegen.88 Für kleinere Vermittlungsagenturen kann selbst der geringere Betrag eine zu hohe Hürde sein, und so überrascht es nicht, dass es eine hohe Dunkelziffer nichtregistrierter Anbieter gibt – laut einem Parlamentsbericht von 2024 mehr als 3.000 –, deren Aktivitäten strafrechtlich kaum geahndet werden.89 Besonders Agenturen im Bereich der Bildungsmigration90 und Reisebüros agieren oft außerhalb bestehender Regulierungen, weil sie sich nicht beim indischen Außenministerium registrieren lassen müssen und deswegen nicht überwacht werden.91

Überhöhte Vermittlungsgebühren sind ein häufiger Missstand.92 Zwar ist eine Obergrenze von 30.000 Indischen Rupien (etwa 300 Euro) plus 18 Prozent Mehrwertsteuer festgelegt,93 doch tatsächlich zahlen viele Migrant:innen für eine Stelle in den Golfstaaten bis zu 1.500 US-Dollar.94 Für die Migration nach Europa werden höhere vierstellige Eurobeträge verlangt, wobei die Vermittlung in osteuropäische Länder wie Rumänien oder Ungarn tendenziell günstiger ist als nach Deutschland.95

Wenngleich es nicht explizit im Gesetzestext steht, wird die Registrierung in der Verwaltungspraxis faktisch auf indische Staatsangehörige oder indisch registrierte juristische Personen beschränkt. Das ist der Grund, warum der AHK Indien eine Rekrutierungslizenz verwehrt wurde, die sie im Rahmen des vom BMWE geförderten Pilotprojekts »Hand in Hand for International Talents« für die Anwerbung von Gastronomiefachkräften beantragt hatte.96 Für die Projektumsetzung war die Partnerschaft mit einer registrierten indischen Vermittlungsagentur erforderlich. Eine andere Möglichkeit für internationale Vermittlungsagenturen besteht darin, eine indische Tochtergesellschaft mit lokalem Management zu gründen.

Auf dem deutsch-indischen Migrationskorridor sind neben traditionellen deutschen Vermittlungsakteuren neue Marktentwicklungen zu verzeichnen. Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen IndiaWorks97 in Freiburg, das gemeinsam von einem ehemaligen Mitarbeiter der örtlichen Handwerkskammer und der Vertreterin der indischen Vermittlungsagentur Magic Billion betrieben wird und Arbeitskräfte für Gastgewerbe, Handwerk und Gesundheitswesen rekrutiert. Während Fachkräfte kostenfrei (nach dem Employer-Pays-Prinzip98) vermittelt werden, fallen für Vorbereitung, Sprachkurse und Vermittlung von Auszubildenden Gebühren von mehreren tausend Euro an, unter anderem weil Arbeitgeber angesichts einer ohnehin kostspieligen Ausbildung weniger dazu bereit sind, sich an den Kosten zu beteiligen.99 Dabei scheinen die Verdienstmöglichkeiten in deutschen Ausbildungsberufen aus indischer Perspektive so lohnend, dass selbst Personen mit einem indischen Bachelor-Studienabschluss für eine Ausbildung in Deutschland angeworben werden.100

Für die Ansprache von Arbeitgebern sind ein Firmensitz und hiesige Ansprechpartner von Vorteil, was auch indische Vermittlungsagenturen erkannt haben. Vor diesem Hintergrund sind die Übernahmen deutscher Pflegevermittlungsagenturen durch indische Firmen zu erklären. So hat Border Plus die Vermittlungsagentur Onea Care übernommen,101 und TERN akquirierte das Unternehmen Rekruut.102 Beide sind mit dem vom BMG eingeführten Gütesiegel »Faire Anwerbung Pflege Deutschland« zertifiziert, das unter anderem das Employer-Pays-Prinzip und umfassende Integrationsunterstützung gewährleisten soll.103

Trotz dieses Wachstums fehlt es bislang an systematischer Regulierung und Kontrolle der privaten Vermittlungspraxis im deutsch-indischen Kontext. Um faire Migration sicherzustellen, sollte die bilaterale Migrationskooperation Transparenz und Regulierung der privaten Vermittlungsagenturen stärken.

Chancen und Herausforderungen der Migrationskooperation

Die zunehmende Migration aus Indien wird in Deutschland insgesamt positiv gesehen, da sie hilft, den Fachkräftemangel zu lindern, und da sich hierzulande nur wenige indische Staatsangehörige irregulär aufhalten, selbst wenn die Gesamtzahlen steigen. Auch in Indien nimmt das Interesse an Deutschland als Zielort weiter zu.104 Neben vielen Chancen hinsichtlich der Ausweitung von Erwerbs- und Bildungsmigration aus Indien nach Deutschland ergeben sich allerdings auch Herausforderungen. Dazu zählen unterschiedliche Erwartungen an die Migrationskooperation, das Matching im Bereich Erwerbsmigration und die Qualitätskontrolle bei der Auswahl indischer Studierender. Zudem wird die Kooperation Indiens bei der Rückübernahme ausreisepflichtiger Staatsangehöriger weiterhin ein sensibles Thema sein, obwohl ihre Zahl vergleichsweise niedrig ist.

Unterschiedliche Erwartungen an die Migrationskooperation

Indien hat umfangreiche Erfahrungen in der migrationspolitischen Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Zielländern. So bestehen Abkommen oder Absichtserklärungen mit sieben europäischen Staaten (darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich). Mit anderen Zielländern wie Australien, Jordanien, Israel, Japan, Taiwan und den Golfstaaten wurden ebenfalls Migrationsabkommen oder Absichtserklärungen vereinbart.105 Offenkundig trägt die Migrationskooperation zur Diversifizierung der außenpolitischen Beziehungen Indiens bei, da es sich potentiell um ein verbindendes Element handelt, das die Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen stärken kann. Dabei versteht die indische Regierung zumindest Teile der Diaspora als Vertreter ihrer Interessen im Ausland.106

Ein weiteres wichtiges Motiv für die indische Regierung sind die Rücküberweisungen, die sich seit 2010 mehr als verdoppelt haben. Für 2024 werden sie auf rund 129 Milliarden US-Dollar geschätzt, ungefähr 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.107 Einige Regionen Indiens hängen stark von Rücküberweisungen ab, da sie für die jeweilige wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich sind. In den vergangenen Jahren ist der Anteil der Rücküberweisungen aus Industriestaaten deutlich gestiegen und hat jene aus den Golfstaaten überholt.108 Neben den finanziellen Vorteilen setzt Indien auf immaterielle Effekte: Man hofft, dass zumindest ein Teil der Studierenden und Arbeitskräfte aus dem Ausland mit Sprachkenntnissen, beruflichem Wissen und unternehmerischen Fähigkeiten nach Indien zurückkehrt und zur wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt.

Ein weiteres Motiv hängt mit den immensen Herausforderungen in Indiens Arbeits- und Bildungssystem zusammen. Rund 90 Prozent der Erwerbstätigen sind im informellen Sektor beschäftigt, und viele Menschen sind auf sehr niedrig bezahlte Gelegenheitsarbeit angewiesen.109 Um der wachsenden Erwerbsbevölkerung Perspektiven zu bieten, müssten bis zum Jahr 2030 zwischen 60 und 150 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.110 Gleichzeitig wird kritisiert, dass das indische Bildungssystem über Jahrzehnte hinweg breite, hochwertige Bildung zugunsten eines elitären Hochschulsystems vernachlässigt habe – mit negativen Folgen für soziale Gerechtigkeit und das langfristige Entwicklungspotential.111 Selbst wenn diese strukturellen Defizite nun entschieden angegangen würden, wären spürbare Effekte erst mittelfristig zu erwarten.

Die indische Regierung sieht Migrationsabkommen auch als eine Möglichkeit, die berufliche Bildung zu reformieren. Als Referenzmodell nennt die Regierung das Technical Intern Training Program (TITP) mit Japan, das 2017 vom MSDE ins Leben gerufen wurde und von der NSDC umgesetzt wird. Ziel des Programms ist es, jungen Inder:innen durch praktische Ausbildung in japanischen Unternehmen berufliche Qualifikationen zu vermitteln. Trotz dieser ambitionierten Zielsetzung blieb die Wirkung bislang begrenzt – bis März 2024 hatten nur etwas über 1.000 Praktikant:innen daran teilgenommen.112 Wenngleich das indische Interesse an praxisorientierter Qualifizierung und Wissenstransfer nachvollziehbar ist, lässt sich das Programm schwer mit dem deutschen Einwanderungsrecht vereinbaren. Zudem steht es dem Interesse deutscher Arbeitgeber entgegen, die darauf setzen, Fachkräfte langfristig zu gewinnen, wenn sie in deren Ausbildung investieren.

Die unterschiedlichen Herangehensweisen in der Migrationskooperation werden auch im Umgang mit Zuwanderungszahlen deutlich. 2024 bemängelte die indische Regierung, die deutschen Maßnahmen seien zu zögerlich, da das im MMPA festgesetzte Ziel der Rekrutierung von jährlich 3.000 jungen Arbeitskräften (Artikel 6) nicht durch staatlich unterstützte Anwerbeprogramme erfüllt worden sei. Im Gegenzug verwies die deutsche Seite darauf, dass diese Zahl durch die selbstorganisierte Migration deutlich übertroffen und nicht ausschließlich auf staatlich unterstützte Anwerbeprogramme zu beziehen sei.113

Auch wenn dieser Konflikt mittlerweile beigelegt ist, verweist er doch auf grundsätzliche Herausforderungen. Während die indische Regierung auf schnelle Skalierung der Erwerbsmigration durch staatliche Anwerbeprogramme drängt, besteht gleichzeitig Unklarheit, wer als vertrauenswürdiger indischer Kooperationspartner in Frage kommt. Die NSDC hat zuletzt massive Kritik im Kontext eines Anwerbeabkommens auf sich gezogen, das mit Israel im November 2023 infolge des Wegfalls palästinensischer Arbeitskräfte nach dem Hamas-Angriff geschlossen worden war. So erhielten die entsandten Arbeitskräfte weder ausreichend Informationen und Schutz, noch waren sie aus Sicht der israelischen Arbeitgeber hinlänglich qualifiziert.114 Selbst besser vorbereitete, privat vermittelte indische Arbeitskräfte litten unter dem dadurch entstandenen schlechten Ruf.115 Zusätzlich zu dieser problematischen Bilanz wurden im Frühjahr 2025 Korruptionsvorwürfe gegenüber der NSDC laut. Sie führten zur Absetzung des Chief Executive Officer (CEO), der zugleich Geschäftsführer der NSDCI war, der für Rekrutierung geschaffenen Tochtergesellschaft.116

Vor diesem Hintergrund ist von Vorteil, dass Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen bereits mit einzelnen Bundesstaaten bei der Fachkräftegewinnung kooperiert. So wurden im Rahmen des von BA und GIZ umgesetzten Programms »Triple Win« zur Gewinnung von Pflegekräften Vermittlungsabsprachen mit den staatlich lizenzierten Agenturen Norka Roots in Kerala (Ende 2021) und TOMCOM in Telangana (Ende 2023) getroffen.117 Die deutschen Bundesländer haben ihrerseits eigene Anwerbemaßnahmen mit indischen Bundesstaaten gestartet, die sie teilweise an bestehende Hochschulkooperationen oder Kooperationsbüros für wirtschaftliche Zusammenarbeit andocken.

Die Voraussetzungen für eine Kooperation mit den indischen Bundesstaaten unterscheiden sich teils erheblich, was vor allem auf die vielfältigen Auswanderungstraditionen zurückzuführen ist.118 Gemessen am Volumen internationaler Rücküberweisungen zählen besonders Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka und Andhra Pradesh zu den bedeutendsten Herkunftsregionen von Migrant:innen.119 Allerdings variieren die Ausgangsbedingungen auch innerhalb dieser Bundesstaaten deutlich – etwa zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Überdies kommt es auf gute Bildungsstandards und eine verlässliche Migrationsinfrastruktur an. Der südindische Bundestaat Kerala ist seit den 1970er Jahren durch Auswanderung geprägt und hat zwei funktionsfähige semibundesstaatliche Agenturen etabliert: Norka Roots bietet umfassende Unterstützungs- und darüber hinaus Reintegrationsdienste für Migrant:innen aus Kerala an, während ODEPC Kerala sich allein auf die Vermittlung konzentriert.

Viele andere Bundesstaaten haben keine vergleichbar funktionsfähigen Strukturen. Das gilt trotz der beträchtlichen Rücküberweisungen auch für den Bundesstaat Maharashtra, mit dem Baden-Württemberg Anfang 2024 eine Absichtserklärung für die Rekrutierung einer größeren Zahl von Arbeitsmigranten unterzeichnet hat.120 In der Folge hat sich die Regierung von Maharashtra – im Vorfeld der dortigen Parlamentswahlen – bemüht, rasch eine neue staatliche Rekrutierungsagentur und weitere Unterstützungsstrukturen aufzubauen. Das sollte das Angebot der Sprachvermittlung in Kooperation mit dem Goethe-Institut einschließen. Die Regierung von Maharashtra ist dann mit der Auswahl von mehreren tausend Kandidat:innen vorgeprescht, ohne die Auswahlkriterien mit der deutschen Seite abgestimmt zu haben.121 Dadurch ist das Projekt erst einmal versandet. Für die ausgewählten Kandidat:innen in Indien bedeutet das eine große Enttäuschung122 und unterstreicht, wie notwendig belastbare Umsetzungsstrukturen sind.

Ohnehin können private Vermittlungsagenturen Arbeitsmigrant:innen häufig effektiver und flexibler bei ihren Migrationsambitionen unterstützen, da viele von ihnen jahrelange Expertise in der Auswahl und berufsspezifischen Vorbereitung haben. Ihre Rolle ist jedoch ambivalent: Während einige etablierte Vermittlungsagenturen seit vielen Jahren seriös arbeiten, locken andere mit unrealistischen oder gar betrügerischen Versprechen. Die allermeisten Agenturen erheben von Migrant:innen Gebühren und widersprechen damit dem Employer-Pays-Prinzip. Für eine verantwortungsvolle Ausweitung der Arbeitsmigration aus Indien ist eine bessere Regulierung privater Agenturen essentiell. Da Deutschland Anbieter mit Sitz in Indien nicht direkt regulieren kann, bedarf es im Rahmen des MMPA einer engeren bilateralen Abstimmung mit der indischen Regierung sowie den Bundesstaaten, aus denen das Gros der Arbeitsmigrant:innen nach Deutschland angeworben wird.

Steuerung der Erwerbsmigration

Seit Anfang der 2010er Jahre ist die Migration aus Indien nach Deutschland deutlich gestiegen, vor allem durch hochqualifizierte Fachkräfte, die über die Blaue Karte EU Zugang zum Arbeitsmarkt fanden. Besonders in Schlüsselbranchen wie der IT leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels. Die Integration in den Arbeitsmarkt verläuft dabei insgesamt sehr erfolgreich: Im Februar 2024 lag die Arbeitslosenquote indischer Staatsangehöriger bei nur 3,7 Prozent und damit bei etwa der Hälfte des gesamtdeutschen Durchschnitts. Zudem sind indische Arbeitskräfte im Schnitt jünger, besser ausgebildet und häufiger in hochqualifizierten Berufen tätig, vor allem in MINT-Feldern. Beim Einkommen zeigt sich dieser Trend ebenfalls: Ende 2023 lag der Medianlohn indischer Staatsangehöriger bei 5.359 Euro brutto und damit deutlich über dem deutschen Median von 3.945 Euro brutto.123

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Anteil von IT-Expert:innen an den Wanderungsbewegungen nach Deutschland nachlässt, wobei die Gründe nicht eindeutig klar sind. Es könnte sowohl an der schwachen konjunkturellen Entwicklung Deutschlands und einer sinkenden Nachfrage der hiesigen IT-Branche liegen als auch an einem sinkenden Auswanderungspotential entsprechender IT-Fachkräfte aus Indien, weil sie dort ebenfalls umworben sind und sich die Verdienstmöglichkeiten verbessert haben. Fest steht, dass die Nachfrage nach indischen Expert:innen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) wächst.124

Offen ist, welche Tätigkeitsfelder sich jenseits von MINT-Berufen für die Anwerbung aus Indien eignen.

Offen ist, ob es gelingt, indische Fachkräfte künftig jenseits von MINT-Berufen erfolgreich für jene Branchen anzuwerben, in denen der Fachkräftemangel am größten ist. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen sind immer noch zurückhaltend, wenn es um die Rekrutierung von Arbeitskräften aus Drittstaaten wie Indien geht. Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung suchen nur 18 Prozent der Unternehmen aktiv im Ausland nach Arbeitskräften, obwohl gut 70 Prozent der befragten Unternehmen über Personalmangel klagten, vor allem über das Fehlen von Fachkräften im mittleren Bereich, das heißt Personen mit Berufsausbildung.125 Als Grund dafür werden häufig die hohen administrativen Hürden wie die langwierige Anerkennung beruflicher Qualifikationen genannt. Mitverantwortlich für die Zurückhaltung ist aber gewiss eine grundsätzliche Skepsis hinsichtlich der Integrations- und Leistungsfähigkeit von Drittstaatsangehörigen. Bei migrationsinteressierten Inder:innen herrscht im Gegenzug recht große Sorge vor Diskriminierung und Rassismus in Deutschland. Laut einer OECD-Umfrage unter tatsächlich zugewanderten Fachkräften verschiedener Nationalitäten ist dies ein deutlich größeres Problem als zuvor angenommen.126

Zusätzlich zu dieser gesellschaftlichen Herausforderung ist für die erfolgreiche Erwerbsmigration ein gutes Matching erforderlich, das die Anschlussfähigkeit indischer Qualifikationen sicherstellt. Als eine Schwäche im indischen Bildungssystem im Vergleich zum deutschen dualen System mit seinen Berufsschulen gilt der geringe Praxisanteil. Gesundheitsberufe scheinen dennoch sehr anschlussfähig zu sein. Das gilt besonders für dringend benötigte Pflegekräfte. Deren Ausbildung wird vom Indian Nursing Council reguliert und entspricht in vielen Aspekten den Anforderungen an Pflegefachkräfte in Deutschland.127 Hier setzt das vom BMG geförderte GIZ-Projekt Global Skills Partnerships an, in dem deutsche und indische Bildungseinrichtungen für die Pflege gemeinsame Curricula entwickeln. Ziel ist, dass entsprechende Abschlüsse in beiden Ländern anerkannt werden können.128

Diskutiert wird ferner über die gezielte Anwerbung von Arbeitskräften in anderen Branchen, etwa für sogenannte Grüne Berufe, wozu Techniker:innen oder Ingenieur:innen für erneuerbare Energien zählen. Zudem plant die Deutsche Bahn (DB), indische Triebfahrzeugführer:innen anzuwerben und langfristig Fachkräfte in Indien auch für andere Berufsfelder im Unternehmen auszubilden.129 Für weitere Berufsfelder wird Pionierarbeit sowohl in Deutschland als auch in Indien nötig sein, und zwar im Zusammenspiel von staatlichen Akteuren, Unternehmen und privaten Vermittlungsagenturen.

Neben staatlichen Pilotprojekten zur gezielten Ansprache von Fachkräften für bestimmte Branchen sollten die Auswirkungen selbstorganisierter Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt genau beobachtet werden. Die Chancenkarte soll qualifizierten Personen ermöglichen, in Deutschland eine Stelle zu finden und beruflich Fuß zu fassen. Auch Personen mit einem bestehenden Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit oder Ausbildung können sich bewerben. Während der Jobsuche ist eine Nebentätigkeit von durchschnittlich 20 Wochenstunden erlaubt. Zwar ist es noch zu früh für eine aussagekräftige Bilanz, doch gibt es erste Hinweise darauf, dass private Vermittlungsagenturen die Chancenkarte als vergleichsweise einfachen Zuwanderungsweg aus Indien erkannt haben.130 Unklar bleibt bislang, wie viele indische Arbeitsmigrant:innen mit einem entsprechenden Visum tatsächlich einreisen und ob sie über den zunächst befristeten Charakter der Chancenkarte ausreichend informiert sind.

Bildungsmigration – großes Interesse erfordert bessere Auswahlverfahren

Ein wichtiger Treiber der indischen Auswanderungsbewegungen ist der Wunsch, im Ausland zu studieren. 1,33 Millionen indische Studierende waren 2024 im Ausland eingeschrieben.131 Die meisten von ihnen stammen aus den Bundesstaaten Maharashtra, Telangana und Punjab.132 Deutschland rangiert auf Platz fünf der beliebtesten Zielländer und ist mit einem Anteil von rund 6 Prozent das führende nichtenglischsprachige Studienland.133 Der Großteil indischer Studierender hierzulande hat in Indien bereits einen Bachelorabschluss erworben und strebt nun in Deutschland einen – meist englischsprachigen – Masterabschluss an. Dass das Studium hier kostenfrei oder nur mit geringen Studiengebühren verbunden ist,134 macht Deutschland attraktiv für Studierende aus der indischen Mittelschicht, welche die hohen Gebühren in den klassischen Zielländern meiden wollen.135

Deutschland hat im Umgang mit internationalen Studierenden weniger Erfahrung als klassische Einwanderungsländer wie Kanada oder Australien.136 Standardisierte Auswahlverfahren im Ausland sind kaum etabliert – auch weil deutsche Hochschulen weniger marktorientiert agieren und international weniger aktiv um Studierende werben.

Ein Großteil der indischen Studierenden in Deutschland ist in englischsprachigen Masterstudiengängen eingeschrieben. Lediglich 10 Prozent absolvieren ein Bachelorstudium.137 Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es in Indien nur in begrenztem Maße gute Studienmöglichkeiten gibt, die über den Bachelor hinausgehen. In den Masterprogrammen wählen 73 Prozent der indischen Studierenden in Deutschland ein MINT-Fach, was den gängigen Bildungspräferenzen in Indien entspricht.138 Indische Studierende bleiben laut OECD zu einem höheren Anteil als Studierende anderer Nationalitäten in Deutschland. Im Jahr 2020 befanden sich demgemäß noch 76 Prozent der im Jahr 2015 aus Indien gekommenen Studierenden nach ihrem Studium in Deutschland, gegenüber durchschnittlich 63 Prozent aller internationalen Studierenden.139 Eine Befragung aus dem Jahr 2024 bestätigt die höhere Zahl an Bleibeabsichten. Demnach gaben rund 40 Prozent der befragten indischen Studierenden an, dass sie »ganz sicher« in Deutschland bleiben möchten, während weitere 26 Prozent mit »eher ja« antworteten.140

Die steigende Zahl indischer Studierender in Deutschland stellt das deutsche Hochschulsystem vor die Frage, wie die richtige Auswahl aus den zahlreichen Bewerbungen getroffen werden kann. Mit dem MMPA wurde in der Deutschen Botschaft in Indien, wie zuvor in China und Vietnam, eine Akademische Prüfstelle (APS) gegründet, »um die Qualität der von qualifizierten indischen Studierenden gestellten Anträge und die Nutzung des Antragsverfahrens zu verbessern«.141 Allerdings beschränkt sich die APS bisher hauptsächlich darauf, die Visaverfahren zu unterstützen und Zulassungsvoraussetzungen indischer Studierender zu überprüfen. Die Unterstützungsbedarfe gehen jedoch darüber hinaus. Eine interne Auswertung von APS-Daten zeigt, dass sich nicht immer die leistungsstärksten Studierenden aus Indien für ein Studium in Deutschland bewerben. Es gibt kaum Studierende, die aus Indiens führenden Universitäten stammen.142

Aufgrund des Zulassungsstopps für internationale Studierende in den Vereinigten Staaten und der erschwerten Visa- und Zulassungsbedingungen für sie in anderen traditionell wichtigen Zielländern wie dem Vereinigten Königreich oder Kanada wird das Interesse an einem Studium in Deutschland weiter zunehmen.143 Wie in der Erwerbsmigration haben private Agenturen hier wesentliche Bedeutung. Sie unterstützen bei der Hochschulwahl sowie der Bewerbung und dem Visaprozess und bieten ihre Dienstleistungen auch ausländischen Hochschulen an.144 Allerdings werden sie nicht von Behörden zum Schutz von Emigranten (PoE) kontrolliert, weshalb betrügerische Angebote für den indischen Staat schwer zu kontrollieren sind. Influencer:innen spielen bei der Bildungsmigration ebenfalls eine wichtige Rolle.145

Indische Studierende in Deutschland leiden unter fragwürdigen Praktiken mancher Vermittlungsagenturen.

Die wachsende Zahl indischer Studierender wirkt sich direkt auf den deutschen Arbeitsmarkt aus, da viele von ihnen Nebenjobs in der Gig Economy und der Logistik aufnehmen.146 Gemeinsam mit einigen Privatuniversitäten, deren Bildungsqualität nicht durchgängig gesichert ist, haben private Vermittlungsagenturen ein Geschäftsmodell entwickelt, bei dem sie jungen Inder:innen einen Studienplatz vermitteln und dafür von ihnen jährlich einen höheren vierstelligen Betrag in Euro verlangen. Viele indische Studierende sind darauf angewiesen, vor allem in befristeten Jobs, etwa als Essenslieferant:innen, zu arbeiten – auch um die im Zuge der Migration nach Deutschland entstandenen Schulden abzubauen.147 Gleichzeitig sind sie hohen Mietkosten, prekären Lebensbedingungen und der Sorge um ihren Aufenthaltsstatus ausgesetzt. Selbst bei einem erfolgreichen Studienabschluss sind die Perspektiven nicht viel besser, da entsprechende Privatuniversitäten mitunter Studienabschlüsse verleihen, die in Deutschland nicht anerkannt sind.148 Diese missbräuchlichen Praktiken einzelner internationaler Bildungseinrichtungen sind bislang ein Randphänomen und könnten durch rechtliche Nachbesserungen wirksam eingedämmt werden. Unterbleibt dies, droht die Glaubwürdigkeit des gesamten Migrationskorridors zu leiden. Dies zeigt das Beispiel Kanada, wo ähnliche Betrugsfälle zu einer Verschärfung der Migrationspolitik führten.

Trotz dieser Herausforderungen bieten indische Studierende, die ganz überwiegend reguläre Hochschulen in Deutschland besuchen, ein enormes Potential für den hiesigen Arbeitsmarkt. Es könnte noch besser genutzt werden, wenn lokale Netzwerke aus Hochschulen, Zivilgesellschaft und Arbeitgebern sich von vorneherein in Maßnahmen zur Sprachförderung und Integration engagieren. Die Bundesagentur für Arbeit will in diesem Sinne mit einem Pilotprojekt vorangehen und an ausgewählten Standorten den Übergang indischer Studierender in den Arbeitsmarkt unterstützen.149

Rückkehrpolitik – (k)ein großes Problem

Gemessen an der Gesamtzahl indischer Staatsangehöriger, die sich in Deutschland aufhalten, ist die Zahl der Ausreisepflichtigen sehr gering. Dennoch war eine verbesserte Rückübernahmekooperation das handlungsleitende Motiv der Bundesregierung und des in der Sache federführenden BMI für die bilateralen Verhandlungen 2018. Das hing damals möglicherweise mit einer vergleichsweise hohen Zahl von 3.500 Asylanträgen (2016) zusammen.

Seitens der Bundesregierung wurde bemängelt, dass die Rückübernahmekooperation sich nach Unterzeichnung des MMPA zunächst nicht verbesserte, sondern sogar zurückging. Im Jahr 2023 wurden 51 indische Staatsangehörige zurückgeführt,150 gegenüber 176 im Vor-Corona-Jahr 2019.151 Die Gründe dafür sind nicht eindeutig feststellbar. Die geringere Zahl an Rückführungen könnte als taktisches Vorgehen der indischen Regierung gedeutet werden, die auf diese Weise anscheinend konkrete Fortschritte bei der Ausweitung von Erwerbsmigration nach Deutschland erreichen wollte. Plausibler erscheint jedoch, dass die zuvor auf freiwilliger Grundlage erfolgte Rückübernahmepraxis durch ein formelles Abkommen ersetzt wurde, dessen praktische Umsetzung auf beiden Seiten zunächst zeitliche Anpassungen erforderte. Dies liegt unter anderem daran, dass Rückführungsprozesse in hohem Maße vom Vertrauen und von der Kooperationsbereitschaft der beteiligten Verwaltungen und einzelner Akteure abhängen.152

Die Details der Rückführung ausreisepflichtiger Personen sind in Artikel 12 des deutsch-indischen MMPA geregelt.153 So verpflichtet sich Indien, innerhalb von 30 Kalendertagen auf ein Rückübernahmeersuchen zu reagieren, wenn die Identität der rückzuführenden Person eindeutig geklärt ist. Ist das nicht der Fall, greift diese Frist nicht. Indien hat dann »innerhalb einer angemessenen Frist« die Möglichkeit, die Staatsangehörigkeit der betroffenen Person zu überprüfen. Dadurch entstehen langwierige Überprüfungen, weil die indische Seite die Staatsangehörigkeit von der Polizei des jeweils zuständigen Bundesstaates bestätigen lässt.154 Wenn Menschen dann rückgeführt werden oder freiwillig zurückgehen, gibt es – außer den von Deutschland unterstützten Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr wie das REAG/GARP‑Programm155 – in Indien keine Unterstützung oder Reintegrationsmaßnahmen, wie in einem Bericht im indischen Parlament bemängelt wurde.156

In jüngerer Zeit ist die Zahl der Ausreisen von Inder:innen, die sich vollziehbar ausreisepflichtig in Deutschland aufhielten, wieder gestiegen. So hat sich die Zahl der Rückführungen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Es wurden 167 ausreisepflichtige indische Staatsangehörige abgeschoben.157 656 Personen kehrten freiwillig zurück.158

Zu erwarten ist, dass die Rückübernahmekooperation stetig verbessert wird. Außerdem will die neue Bundesregierung Indien zum sicheren Herkunftsstaat erklären, um beschleunigt über Asylanträge aus dem Land zu entscheiden. Belgien, Zypern, Irland, Frankreich und die Schweiz haben Indien bereits als sicheren Herkunftsstaat eingestuft.159 Die Niederlande hingegen haben Indien Ende 2024 von ihrer Liste sicherer Herkunftsstaaten gestrichen. Sie folgten damit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach Länder nicht unter Ausschluss bestimmter Gebiete als sicher eingestuft werden können.160 Die EU-Kommission hat im April 2025 eine einheitliche Anwendung des Konzepts in Form einer neuen, gemeinsamen EU-Liste sicherer Herkunftsstaaten vorgeschlagen und Indien als mögliches Herkunftsland genannt.161 Auch wenn Asylanträge und die Rückkehr ausreisepflichtiger indischer Staatsangehöriger ein Thema der bilateralen Migrationskooperation bleiben, erscheinen andere Herausforderungen dringlicher.

Weiterentwicklung der deutschen Außenstrukturen in Indien

Worauf es in den deutschen Außenstrukturen ankommt

Um geeignete Arbeitskräfte aus Indien zu gewinnen, muss Deutschland seine Außenstrukturen weiterentwickeln. Dies wurde im Auswärtigen Amt in den letzten Jahren erkannt, so dass die personellen Kapazitäten der Botschaften und Konsulate für das Thema ausgeweitet und die Präsenz des Goethe-Instituts erhalten wurde.162 Wichtige Verbesserungen konnten auch bei den Visaverfahren erreicht werden. Dabei kommt den Auslandsvertretungen in Indien eine Vorreiterrolle zu. So wurden die Wartezeiten mit Unterstützung externer Dienstleister bei der Antragsannahme und des Bundesamts für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) in der Antragsbearbeitung deutlich reduziert. Im Generalkonsulat in Kalkutta wurde seit 2022 mit einem Pilotprojekt die Digitalisierung der Visaverfahren erprobt, die nun in allen anderen Auslandsvertretungen und weltweit zur Regel werden soll. Angestrebt wird, dass Bewerber:innen nur noch für die Identitätskontrolle und Erfassung der Biometrie persönlich vorsprechen müssen und alles andere – zumindest im Falle Indiens – vorab elektronisch mit Hilfe externer Dienstleister erledigt werden kann. Selbst wenn in der deutschen Politik Bedenken wegen der Betrugsanfälligkeit solcher Dienstleister geäußert werden, wäre die steigende Zahl von Visaanträgen in Indien ohne die Firma VFS Global kaum zu bewältigen.

Die im Koalitionsvertrag im April 2025 von der schwarz-roten Regierungskoalition angestrebte Work-and-Stay-Agentur für die Fachkräftegewinnung wird vermutlich auf den Erfahrungen der Digitalisierung und Zentralisierung aufbauen. Zudem wird die Bundesregierung die Wirkungen der letzten Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes mit etwas zeitlichem Abstand besser beurteilen können.

Überdies kommt es darauf an, dass die deutschen Außenstrukturen in Indien mit einem zeitgemäßen Auftritt migrationsinteressierte Inder:innen ansprechen und informieren. Dafür sollte das zentrale Webportal »Make it in Germany« weiterentwickelt und durch einen landesspezifischen Bereich ergänzt werden.163 Bei der Überarbeitung der Informationsplattform sollte erwogen werden, sie sprachlich weiter zu vereinfachen, da die Informationen auf Englisch für Nichtmuttersprachler:innen zu kompliziert sein könnten bzw. in die relevantesten anderen Landessprachen übersetzt werden sollten.

Online-Plattformen indischer Migrant:innen in Deutschland, etwa Foreign Ki Duniya,164 spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Informationsvermittlung. So bedeutsam solche Formate auch sein können, ist eine kritische Einordnung doch unerlässlich, denn es gibt zahlreiche Hinweise auf Influencer:innen, die ein unrealistisches Bild vermitteln oder betrügerische Geschäftsmodelle verfolgen.

Für die deutschen Auslandsstrukturen ist es eine große Herausforderung, genug gute Deutsch-Sprachkurse anzubieten.

Angemessene Kapazitäten zur Vermittlung der deutschen Sprache sicherzustellen ist eine erhebliche Herausforderung für die deutschen Auslandsstrukturen in Indien. Auf dem stark wachsenden Markt konkurrieren zahlreiche private Sprachschulen miteinander, deren Qualitätsstandards teils stark variieren. Ein Indikator hierfür sind die deutlich geringeren Bestehensquoten bei Sprachprüfungen des Goethe-Instituts bei Teilnehmenden, die zuvor Kurse bei alternativen, meist günstigeren Anbietern besucht haben. Goethe-Institute und -Zentren stehen im Wettbewerb mit preiswerteren Einrichtungen, die jedoch oft nicht das gleiche Sprachniveau erreichen.165 Neben dem Goethe-Institut zertifizieren auch andere Einrichtungen Sprachkenntnisse – etwa telc, eine Tochtergesellschaft des Deutschen Volkshochschul-Verbands,166 sowie das Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD).167 Die Ansätze zur Sprachvermittlung unterscheiden sich stark. So bieten manche private Vermittlungsagenturen Schnellkurse an, in denen migrationsinteressierte Inder:innen in internatsähnlichen Strukturen innerhalb von zwei bis drei Monaten ganztägig auf das B1-Niveau vorbereitet werden sollen.168 Angesichts dieses wachsenden Angebots und der steigenden Zahl an Zertifizierungsstellen ist es zentral, Qualitätsstandards zu definieren und deren Einhaltung systematisch zu beobachten.169

Um den Stellenwert von Deutsch als Fremdsprache zu erhöhen und es im indischen Bildungssystem zu etablieren, sollten im Rahmen der Migrationskooperation erneut Maßnahmen angestoßen werden. In Indien gibt es 47 Schulen, die deutsche Sprachkenntnisse vermitteln und dabei von den Goethe-Instituten im Rahmen der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) unterstützt werden.170 Schon 2011 wurde ein erster systematischerer Ansatz verfolgt, als die Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) – eine zentrale Schulorganisation der indischen Regierung, die landesweit über 1.200 Schulen betreibt und vor allem Kindern von Angehörigen des öffentlichen Dienstes durch ein einheitliches Curriculum Bildungskontinuität ermöglicht – Deutsch in ihr Curriculum integrierte. Das wurde jedoch bereits nach fünf Jahren aufgrund der nationalistischen Sprachpolitik der indischen Regierung revidiert.171

Um die Steuerung der Bildungsmigration aus Indien zu verbessern, sollten die Kompetenzen der APS ausgeweitet werden. In Zusammenarbeit mit dem DAAD und deutschen Hochschulen ließe sich dann eine stärker leistungsorientierte Auswahl an Studienbewerbungen treffen. Dafür sollte die Bundesregierung den Dialog mit den deutschen Bundesländern und den Hochschulen suchen, um die Zulassungsverfahren für internationale Studierende zu reformieren. Wichtig wäre auch, Maßnahmen zu ergreifen, die den Anteil indischer Bachelor-Studierender steigern, da ein komplettes Studium in Deutschland die Wahrscheinlichkeit des Spracherwerbs und Verbleibs erhöht.

Migrationsbezogene Entwicklungszusammenarbeit mit Indien neu definieren

Obwohl das BMZ seit einigen Jahren einen Schwerpunkt auf die migrationsbezogene Entwicklungszusammenarbeit legt, ist das Thema in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit Indien bisher kaum präsent. So wurde beispielsweise kein Zentrum für Migration und Entwicklung in Indien aufgebaut, obwohl es sich um eine Leuchtturminitiative der letzten Jahre handelt.172 Das BMZ unterstützte lediglich das deutlich kleinere GIZ-Vorhaben »Migration entwicklungspolitisch gestalten« (MEG), in dem Indien nur eins von 15 Partnerländern ist.173

Im bilateralen Portfolio des BMZ wurde lange keine Verbindung zu anderen Schwerpunkten der EZ mit Indien gesucht. Erst nach einem entsprechenden Wunsch der indischen Regierung wurde ein bereits geplantes GIZ-Projekt zur Verbesserung von Berufsbildung im Bereich grüner Berufe – vor allem für Frauen – mit einer Migrationskomponente ergänzt.174 Die Curricula sollen so ausgestaltet werden, dass die Ausbildung auch zu einer Tätigkeit in Deutschland oder anderen Zielländern befähigt. Das sollte aber nur ein Anfang sein. Gemeinsam mit dem ehemaligen BMBF (jetzt Verantwortungsbereich BMBFSFJ) arbeitet das BMZ mit dem indischen MSDE zusammen, um eine Reform des indischen Berufsbildungssystems hin zu mehr Praxisrelevanz zu unterstützen.175 Die indische Regierung hat außerdem im Rahmen der Unterarbeitsgruppe Erwerbsmigration im Frühjahr 2025 Interesse signalisiert, einige ihrer staatlichen Berufsbildungszentren für die praktische Vorbereitung einer Tätigkeit in Deutschland auszurichten und Sprachkurse anzubieten.176