Overshoot: Rückkehr zu 1,5 °C erfordert netto-negative Emissionsziele

SWP-Aktuell 2025/A 51, 24.11.2025, 6 Pagesdoi:10.18449/2025A51

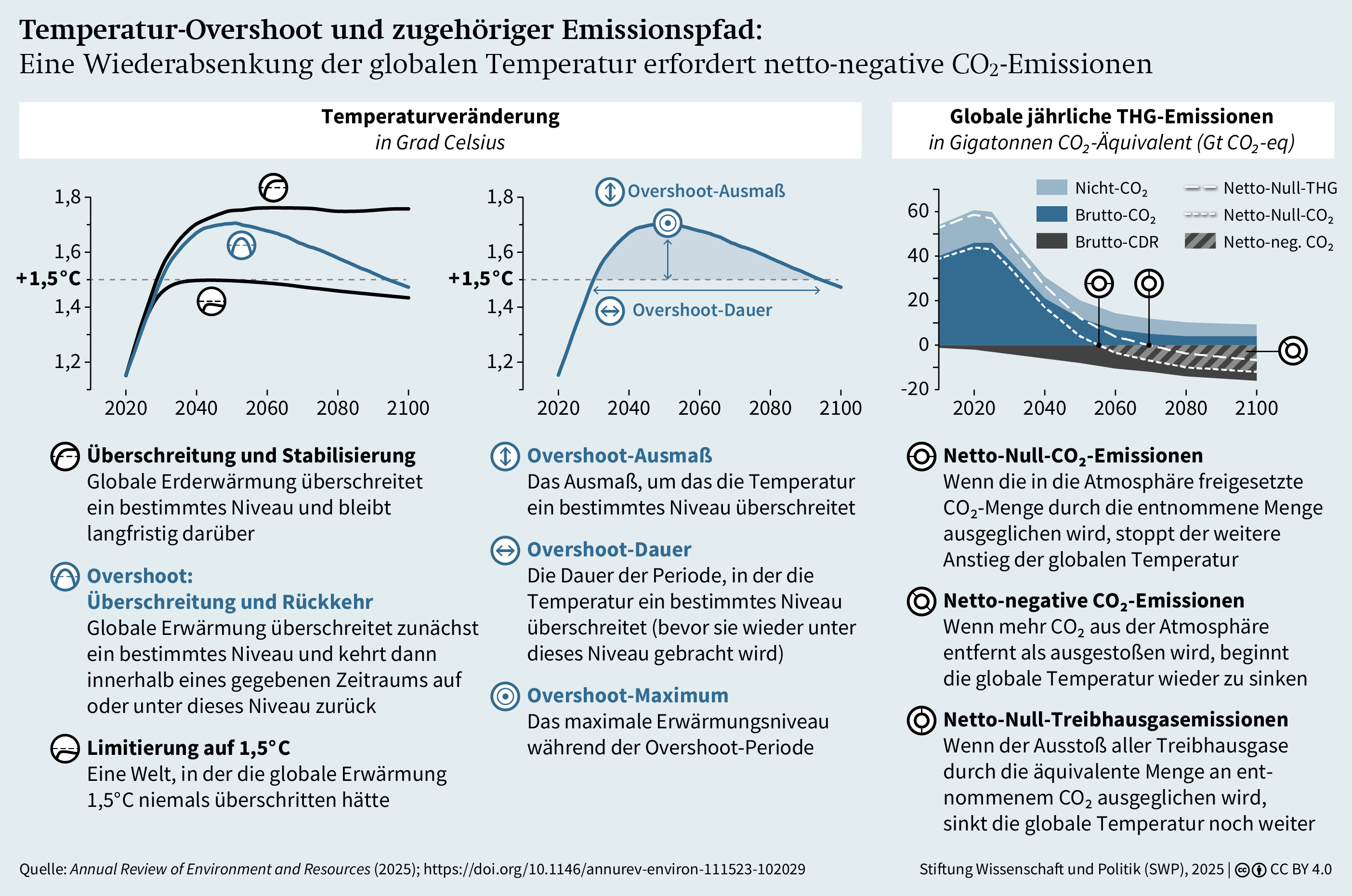

Research AreasDie globale Erwärmung wird voraussichtlich bis Anfang der 2030er Jahre über 1,5 °C steigen. Eine Rückkehr zu 1,5 °C vor Ende des 21. Jahrhunderts würde zwar nicht alle Schäden verhindern, die in einer Phase überhöhter Temperaturen entstehen. Doch verglichen mit einer dauerhaften Erwärmung über 1,5 °C würde sie die Risiken verringern. Um Ausmaß und Dauer des »Overshoot«, also der Phase oberhalb der 1,5°C-Linie, sowie die damit einhergehenden Klimarisiken zu begrenzen, sind verstärkte Klimaschutzmaßnahmen dringend erforderlich. Ziel muss es dabei sein, die maximale globale Erwärmung deutlich unter 2 °C zu halten. Für das anschließende Wiederabsenken der globalen Durchschnittstemperatur sind global anhaltende netto-negative Emissionen von Kohlendioxid (CO2) notwendig, möglicherweise sogar netto-negative Emissionen aller Treibhausgase (THG). Dies stellt die internationale Klimapolitik in ihrem Bemühen, »1,5 °C in Reichweite zu halten«, vor neue Herausforderungen. Für klimapolitische Vorreiter wie die Europäische Union (EU) bedeutet dies, dass »Netto-Null« nicht mehr als Endpunkt, sondern nur als Übergangspunkt auf dem Weg zu netto-negativen THG-Emissionen betrachtet werden muss, begleitet von der Entwicklung neuer politischer Instrumente.

Im Jahr 2015 haben die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) mit der Verabschiedung des Pariser Abkommens ein langfristiges Temperaturziel festgelegt: nämlich dass »der Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau gehalten wird und Anstrengungen unternommen werden, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen«.

Zehn Jahre später sind die weltweiten Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen so hoch wie nie zuvor. Es ist nun praktisch unmöglich geworden, eine Erwärmung um mehr als 1,5 °C zu vermeiden, selbst wenn man berücksichtigt, dass sich die globalen Temperaturziele nicht auf einzelne Jahre beziehen, sondern auf Durchschnittswerte für einen Zeitraum von zwanzig Jahren. Ein Erwärmungsniveau von 1,5 °C wird voraussichtlich bis Anfang der 2030er Jahre erreicht und anschließend überschritten, unabhängig davon, welche Emissionsreduktionen sich in den kommenden Jahren erzielen lassen. Dies wurde bereits im Synthesebericht des Weltklimarats IPCC zum Abschluss des sechsten Berichtszyklus im Jahr 2023 angedeutet. Im Emissions Gap Report des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) wurde dieser Befund kürzlich bestätigt.

Diese Erkenntnis, die sich zusehends verbreitet – und durch eine vernehmbare Veränderung in der Kommunikation des UN-Generalsekretärs und thematisch relevanter UN-Organisationen Ende 2025 verstärkt wird –, stellt die Vertragsparteien der UNFCCC vor die Wahl: Entweder streben sie eine Stabilisierung der Erwärmung zwischen 1,5 °C und deutlich unter 2 °C an, oder aber sie versuchen, eine Umkehrung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C zu erreichen, nach einer möglicherweise mehrere Jahrzehnte andauernden Überschreitung (siehe Abbildung 1).

Vorübergehendes Überschreiten als Konzept

Das physikalische Klimasystem setzt menschlichen Aktivitäten deutliche Schranken, wenn das Überschreiten von 1,5 °C nur vorübergehend sein soll. Die globale Erwärmung wird erst dann gestoppt, wenn die globalen anthropogenen Netto-CO2-Emissionen Null erreichen. Dabei wird das maximale Ausmaß der Erwärmung weitgehend durch die Gesamtsumme der bis zu diesem Zeitpunkt ausgestoßenen Netto-CO2-Emissionen bestimmt. Ein anschließender Rückgang der globalen Erwärmung, der für die Rückkehr zu 1,5 °C notwendig ist, erfordert anhaltend netto-negative CO2-Emissionen, also eine Menge an CO2-Entnahmen (Carbon Dioxide Removal, CDR), die größer ist als jene der noch verbleibenden Restemissionen an CO2, dem wichtigsten langlebigen Treibhausgas. Die Reduzierung der Emissionen kurzlebiger THG, insbesondere von Methan (CH4), würde ebenfalls dazu beitragen, die maximale Erwärmung zu begrenzen. Weitere Reduktionen über das Jahr 2050 hinaus könnten einen anschließenden Rückgang der Temperatur mit unterstützen. Das Erreichen von Netto-Null-THG-Emissionen weltweit, in der Klimapolitik häufig als »Klimaneutralität« bezeichnet, impliziert bereits netto-negative CO2-Emissionen, mit der Folge eines leichten Rückgangs der globalen Temperatur.

Das Ausmaß und die Dauer einer vorübergehenden Überschreitung hängen somit vom globalen Emissionsprofil ab, sowohl bis zur Überschreitung von 1,5 °C als auch danach. Je schneller weltweit Netto-Null-CO2-Emissionen erreicht werden und je geringer die CH4-Emissionsrate ist, desto geringer ist der Wert, um den 1,5 °C überschritten werden. Je tiefer das Niveau der nachfolgenden Netto-Negativ-Emissionen von CO2 ist, desto schneller kehrt man zu 1,5 °C zurück (Abbildung 1).

Nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand würden netto-negative CO2-Emissionen die globale Erwärmung in etwa dem gleichen Maße verringern, wie die gegenwärtig noch anhaltenden Emissionen sie verstärken. Quantitativ ausgedrückt würde eine Senkung der globalen Durchschnittstemperatur um nur 0,1 °C etwa 220 Gigatonnen (Gt) an netto-negativen CO2-Emissionen erfordern. Die Bruttomenge der CO2-Entnahme müsste sogar noch größer ausfallen, da es unmöglich ist, die CO2-Emissionen vollständig auf null zu reduzieren (daher auch das Netto in Netto-Null). Zum Vergleich: 220 Gt entsprechen der Emissionsmenge, die derzeit binnen fünf Jahren erzeugt wird, oder dem Hundertfachen der aktuellen jährlichen CO2-Entnahme-Menge, die zudem nahezu ausschließlich in Form von konventioneller Aufforstung und Wiederaufforstung generiert wird. Neuartige CDR-Methoden – beispielsweise Bioenergie in Kombination mit CO2-Abscheidung und ‑speicherung (BECCS) und die direkte Abscheidung von CO2 aus der Umgebungsluft mit anschließender Speicherung (DACCS) – befinden sich erst in einem frühen Entwicklungsstadium.

Risiken und Klimawandelfolgen

Eine Überschreitung von 1,5 °C wird größere Auswirkungen auf Menschen und Ökosysteme haben als eine globale Erwärmung, die unter diesem Wert geblieben wäre. Und sie birgt größere Klimarisiken, darunter extreme Wetterereignisse, die Schädigung von Ökosystemen sowie sozio-ökonomische Verwerfungen. Die Begrenzung des Overshoot – des Ausmaßes und der Dauer der Überschreitung von 1.5 °C – bleibt der entscheidende Schritt zur Bewältigung dieser Bedrohungen.

Noch ist weitgehend unklar, inwieweit ein Temperaturrückgang verschiedenartige Klimarisiken wieder vermindern würde. Grundsätzlich trägt eine Verringerung der globalen Erwärmung dazu bei, alle physikalischen Klimaveränderungen zu begrenzen – entweder weil diese bei einem Rückgang der Erderwärmung auch wieder reduziert werden (z. B. die Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen) oder weil die weiteren Veränderungen weniger gravierend werden als im Falle einer dauerhaften Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 °C (mit der Folge z. B. eines Anstiegs des Meeresspiegels). Mit dem Klimawandel verbundene Risiken ergeben sich jedoch nicht nur aus physikalischen Veränderungen des Klimas, sondern auch daraus, wie die für diese Veränderungen anfälligen menschlichen Gesellschaften und die Ökosysteme auf sie reagieren. Regionen, die während der Überschreitungsphase extreme Klimaereignisse erleben, könnten mit langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Folgen konfrontiert sein, da klimabedingte Phänomene wie Unterernährung, Armut und Schäden an der Infrastruktur – in Kombination mit geschwächten Institutionen und angespannten finanziellen Kapazitäten – wahrscheinlich weit über den Höhepunkt der Erwärmung hinaus bestehen bleiben werden.

Für viele Ökosysteme könnte eine Phase überhöhter Temperaturen die Artenzusammensetzung und Nahrungsketten stören. Möglicherweise würden irreversible Entwicklungen eintreten oder zumindest mehrere menschliche Generationen fortdauern, bis sich die Lage wieder normalisiert hat. Zumindest das Aussterben von Arten wäre irreversibel, selbst wenn es möglich wäre, den früheren Zustand eines Ökosystems wiederherzustellen.

Eine Welt, die zu einer globalen Erwärmung von 1,5 °C zurückkehrt, wird erheblich verändert und stärker geschädigt sein als eine Welt, in der dieses Erwärmungsniveau nie überschritten worden wäre.

Politische Relevanz des Überschreitens

Es ist inzwischen nicht mehr möglich, »1,5 °C in Reichweite zu halten«, ohne dafür zumindest implizit auf das Overshoot-Konzept zurückzugreifen. Bislang lässt sich nicht erkennen, dass bei UNFCCC-Vertragsstaatenkonferenzen ernsthaft über die Auswirkungen auf das Klimasystem, die politische Verantwortung und zukünftige politische Maßnahmen diskutiert wird, die sich aus der Überschreitung von – und möglichen Rückkehr zu – 1,5 °C ergeben. Zwar ist der Begriff Overshoot seit dem IPCC-Sonderbericht zu 1,5 °C (2018) in vielen UNFCCC-Dokumenten zu finden, jedoch fast ausschließlich in Form einer Übernahme der IPCC-Nomenklatur für Emissionsminderungsszenarien, bei denen es um die Erreichung von 1,5 °C bis 2100 geht. Im Abschlussdokument zur COP30 im brasilianischen Belém wird lediglich beiläufig erwähnt, dass Ausmaß und Dauer eines 1.5°C-Overshoot begrenzt werden sollen. Es fehlt jedoch jeglicher Verweis auf die damit verbundene Notwendigkeit, netto-negative Emissionen zu erreichen.

Eine substantielle Auseinandersetzung mit dem Szenario einer temporären Überschreitung von 1,5 °C würde einen Paradigmenwandel in der globalen Klimapolitik bewirken. Ein naheliegenderer Schritt dürfte die konzeptionelle Einführung einer Phase des kontrollierten Temperaturrückgangs sein, in der global netto-negative CO2-Emissionen angestrebt werden, möglicherweise gefolgt von netto-negativen THG-Emissionen. Dies würde sofort die Frage aufwerfen, wer denn die Verantwortung für den Kurswechsel in Richtung netto-negative Emissionen übernimmt. Gemäß der UNFCCC-Kernmaxime Gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung (Common But Differentiated Responsibility, CBDR) kann die Antwort nur lauten, dass die Industrieländer weiterhin eine Vorreiterrolle spielen müssen, indem sie nationale Netto-Negativ-Ziele verabschieden und umsetzen. Dies erfordert sowohl strikte Emissionsreduktionen als auch eine schnelle Ausweitung der CO2-Entnahme. Wenn eine langfristige Begrenzung auf 1,5 °C das zentrale Temperaturziel bleiben soll, kann Netto-Null nicht mehr als Endpunkt von Klimapolitik betrachtet werden, sondern nur noch als Übergangsmoment.

Die dringlichere und möglicherweise disruptivere Veränderung wird jedoch mit der unvermeidlichen, aber sicherlich umstrittenen Einführung eines neuen Zwischenziels in die klimapolitische Debatte einhergehen: dem Höchstwert der Erderwärmung im 21. Jahrhundert, dem Punkt, von dem ab die Temperatur wieder zu sinken beginnen soll. Obgleich darüber noch nicht diskutiert worden ist, wird sich die globale Klimadebatte wohl auf eine Bandbreite von 1,7 bis 1,8 °C konzentrieren. Eine Begrenzung der Erderwärmung auf unter 1,7 °C scheint nicht mehr realisierbar zu sein. Jeder Wert über 1,8 °C wäre zu hoch, um noch in diesem Jahrhundert eine Rückkehr zu 1,5 °C zu ermöglichen. Damit wäre auch, bei aller wissenschaftlichen Unsicherheit, die Gefahr einer Erwärmung auf über 2 °C verbunden.

Es ist zu erwarten, dass die am wenigsten entwickelten Länder verstärkt finanzielle Zuwendungen einfordern werden, um zusätzliche Schäden zu beheben, die im Zusammenhang mit einem vorübergehenden Überschreiten von 1,5 °C verursacht werden dürften. Da Länder wie China, Indien und Saudi-Arabien offenbar »deutlich unter 2 °C« als Orientierungspunkt internationaler Klimapolitik bevorzugen, werden die UNFCCC-Vertragsstaaten möglicherweise nie einen Konsens über eine genaue Zielgröße maximaler Erwärmung finden können. Aber selbst wenn man sich auf eine mehrdeutige Formulierung des angestrebten Höchstwerts verständigt, würde das Erreichen globaler Netto-Null-CO2-Emissionen weiterhin im Mittelpunkt von Klimaschutzprogrammen stehen müssen, da sich eine weitere Erwärmung auf anderem Wege nicht wird stoppen lassen.

Herausforderungen für die EU-Klimapolitik

Wenn die EU wirklich »das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite halten« will, wird sie sich künftig auf das Overshoot-Konzept beziehen und sich proaktiv mit dessen Folgen für die langfristigen Emissionsziele auseinandersetzen müssen, und dies sowohl in multilateralen Foren als auch innerhalb Europas. Andernfalls würde unweigerlich der Eindruck entstehen, dass es sich bei der Vision einer nur temporären Überschreitung von 1,5 °C lediglich um ein interessantes Gedankenexperiment handelt und als sei eine langfristige Stabilisierung der globalen Erwärmung auf deutlich über 1,5 °C mittlerweile das Beste, worauf die Welt noch hoffen kann.

Auf globaler Ebene – sei es im Rahmen der UNFCCC, der G20 oder der G7 – kann das Overshoot-Konzept nur dann politische Glaubwürdigkeit erlangen, wenn die Industrieländer es damit untermauern, dass sie sich dazu verpflichten, Netto-Negativ-Emissionen zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Dass Vorreiter in den Bereich der Netto-Negativ-Emissionen vorstoßen müssen, würde angesichts der ungleichen Verteilung von Verantwortlichkeiten und Kapazitäten auch dann gelten, wenn die globale Ambition weiterhin auf Netto-Null-Treibhausgasemissionen beschränkt bleibt. Sobald sich die Vorstellung durchsetzt, dass einzelne Länder auch netto-negative Emissionen erreichen könnten und sollten, wird jedoch unweigerlich eine erneute Debatte über die globale Lastenteilung (einschließlich der Rolle von Schwellenländern wie China) folgen. Zudem wäre zu klären, wie gemeinsame internationale Anstrengungen zur mittel- bis langfristig drastischen Ausweitung der CO2-Entnahme organisiert werden können, inklusive der Adressierung von Risiken des CDR-Ausbaus.

Innerhalb der EU würde dies in erster Linie bedeuten, ein quantifiziertes Netto-Negativ-Ziel für Treibhausgasemissionen bis 2060 festzulegen. Implizit ist das bereits im Europäischen Klimaschutzgesetz vorgesehen; eine solche Quantifizierung hat bislang jedoch nur ein einziger Mitgliedstaat vorgenommen: Dänemark mit -110 % bis 2050. Eine entsprechende Festlegung würde erneut Konflikte über die EU-interne Lastenverteilung hervorrufen. Wirtschaftlich weniger fortgeschrittene Mitgliedstaaten würden möglicherweise verlangen, dass Länder wie Deutschland, Frankreich und Dänemark weiterhin auch innerhalb der EU eine Vorreiterrolle übernehmen. Sie würden sich dementsprechend zu tiefergehenden Netto-Negativ-Emissionen verpflichten, während mittel- und osteuropäische Länder – und solche mit einem hohen Anteil an schwer zu reduzierenden Restemissionen – erst später folgen könnten.

Das Gleiche gilt prinzipiell auch für Wirtschaftssektoren. Modellrechnungen zu Klimaschutzpfaden zeigen, dass der europäische Energiesektor frühzeitig Netto-Negativ-Emissionen erzielen wird; die Landwirtschaft dagegen wird Netto-Positiv-Emissionen aufweisen (siehe SWP-Studie 10/2020). Darüber hinaus wird die EU gezwungen sein, einen tragfähigen makroökonomischen und politischen Rahmen zu entwickeln, in dem das klassische Verursacherprinzip und eingespielte Win-Win-Narrative an Bedeutung verlieren werden und durch neue, primär auf CO2-Entnahme ausgerichtete Paradigmen zu ergänzen sind. Bei einer deutlich netto-negativen Emissionsbilanz wird sich die THG-Bepreisung von einer Einnahmequelle zu einer erheblichen finanziellen Belastung wandeln. Bislang hat die EU noch keine überzeugende Vision entwickelt, die zu verdeutlichen vermag, wie der Übergang zu einem netto-negativen Wirtschaftsmodell den Vorreitern langfristig einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte.

Die Europäische Union nimmt seit mehr als drei Jahrzehnten eine Führungsrolle in der internationalen Klimapolitik ein, auch innerhalb der G7. Das Erreichen von Netto-Negativ-Emissionen wird eine neue klimapolitische Herausforderung sein, die über die bisher schon geltenden weit hinausgehen wird. Sich dieser Problematik ernsthaft zu stellen wird zu einer neuen klimapolitischen Führungsaufgabe.

Dr. Oliver Geden ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU / Europa sowie Leiter des Forschungsclusters Klimapolitik der SWP. Dr. Andy Reisinger ist Honorarprofessor am Institute for Climate, Energy and Disaster Solutions der Australian National University.

Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0

Das Aktuell gibt die Auffassung der Autoren wieder.

SWP-Aktuells werden intern einem Begutachtungsverfahren, einem Faktencheck und einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https://www. swp-berlin.org/ueber-uns/ qualitaetssicherung/

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik

Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Ludwigkirchplatz 3–4

10719 Berlin

Telefon +49 30 880 07-0

Fax +49 30 880 07-100

www.swp-berlin.org

swp@swp-berlin.org

ISSN (Print) 1611-6364

ISSN (Online) 2747-5018

DOI: 10.18449/2025A51

(Aktualisierte deutsche Version von SWP Comment 47/2025)