-

Mit der Präsidentschaft Joseph Bidens sind in Deutschland und anderen EU-Staaten hohe Erwartungen an einen »Neustart« der transatlantischen Beziehungen verbunden. Die Handlungsspielräume auch dieses Präsidenten werden allerdings wesentlich mitbestimmt von langfristigen Trends in der US-amerikanischen Innen- und Außenpolitik.

-

Sieben Trends wirken auf die Innen- und Außenpolitik der USA besonders stark ein: die politische Polarisierung; die Verschärfung der sozioökonomischen Ungleichheit; die Transformation der amerikanischen Medienlandschaft; die steigenden Kosten des Klimawandels; der Niedergang des verarbeitenden Gewerbes; die sich zuspitzende Rivalität mit China und die Zunahme der sicherheitspolitischen Anforderungen an die US-Bündnissysteme.

-

Diese Entwicklungen verstärken sich ganz überwiegend gegenseitig. Es gibt kaum Einflüsse, die bewirken würden, dass ein Trend den anderen signifikant abschwächt. Das »System USA« bewegt sich daher stabil in eine Richtung – der Handlungsspielraum des amerikanischen Präsidenten wird sich verengen.

-

Die Revitalisierung der transatlantischen Partnerschaft unter dem Vorzeichen einer konfrontativen Chinapolitik birgt das Risiko, die EU und die europäischen Nato-Partner der USA zu spalten, statt sie zu einen.

-

Impulse für Veränderungen und gesellschaftliches Umdenken in den USA könnten vor allem aus dem wachsenden Problemdruck entstehen. Das gilt beispielsweise mit Blick auf die Kosten des Klimawandels und auf die Gefahren für die amerikanische Demokratie, die mit Desinformation einhergehen.

-

Die deutsche und die europäische Amerikapolitik sollten vor diesem Hintergrund realistische Ambitionen formulieren. Chancen für mehr transatlantische Zusammenarbeit eröffnen sich unter anderem bei der Entwicklung gemeinsamer Normen, Regularien und technischer Standards für den ökonomischen Austausch, nicht zuletzt im Bereich der Digitalwirtschaft, sowie bei gemeinsamen Investitionen.

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung und Schlussfolgerungen

2 Ausmaß und Auswirkung parteipolitischer Polarisierung

2.1 Ausmaß parteipolitischer Polarisierung

2.2 Schlussfolgerungen für die transatlantischen Beziehungen

3 Die wachsende sozioökonomische Ungleichheit in den USA

3.1 Soziale Ungleichheit als Ergebnis von Politik

3.2 Arbeitsmarktentwicklungen als Ursache von Ungleichheit

3.3 Die Covid-19-Pandemie als Verstärker des Trends

3.4 Folgen der Ungleichheit für die US-Innen- und Außenpolitik

3.5 Schwierige Bedingungen für eine Trendumkehr

4 Trendlinien der Entwicklung des Mediensystems in den USA

4.1 Konsolidierung und Fragmentierung des Mediensystems

4.2 Etablierung einer rechtskonservativen Gegenöffentlichkeit

4.3 Ausblick und Schlussfolgerungen

5 Steigende wirtschaftliche, soziale und politische Kosten des Klimawandels in den USA

5.1 Die wirtschaftlichen und sozialen Kosten

5.2 Klimawandel als Frage der nationalen Sicherheit

5.3 Die politischen Kosten der US‑Klimapolitik

6 Die US-Wirtschaft bis 2030: Der Strukturwandel bleibt ungebrochen

6.1 Vom verarbeitenden Gewerbe zum Dienstleistungssektor

6.2 Die Politik wird den Strukturwandel nicht aufhalten können

6.3 Sozioökonomische und politische Folgen des Trends in den USA

6.4 Folgen des Wirtschaftstrends für die internationale Rolle der USA

7 Die strategische Rivalität mit China

7.1 Von der Engagement -Strategie zur strategischen Rivalität

7.2 Sicherheit, Ökonomie, Technologie als Konflikttreiber

7.3 Ausblick: Weitere Verschärfung der Rivalität

8 Das global steigende Konfliktniveau als Problem (auch) für die USA

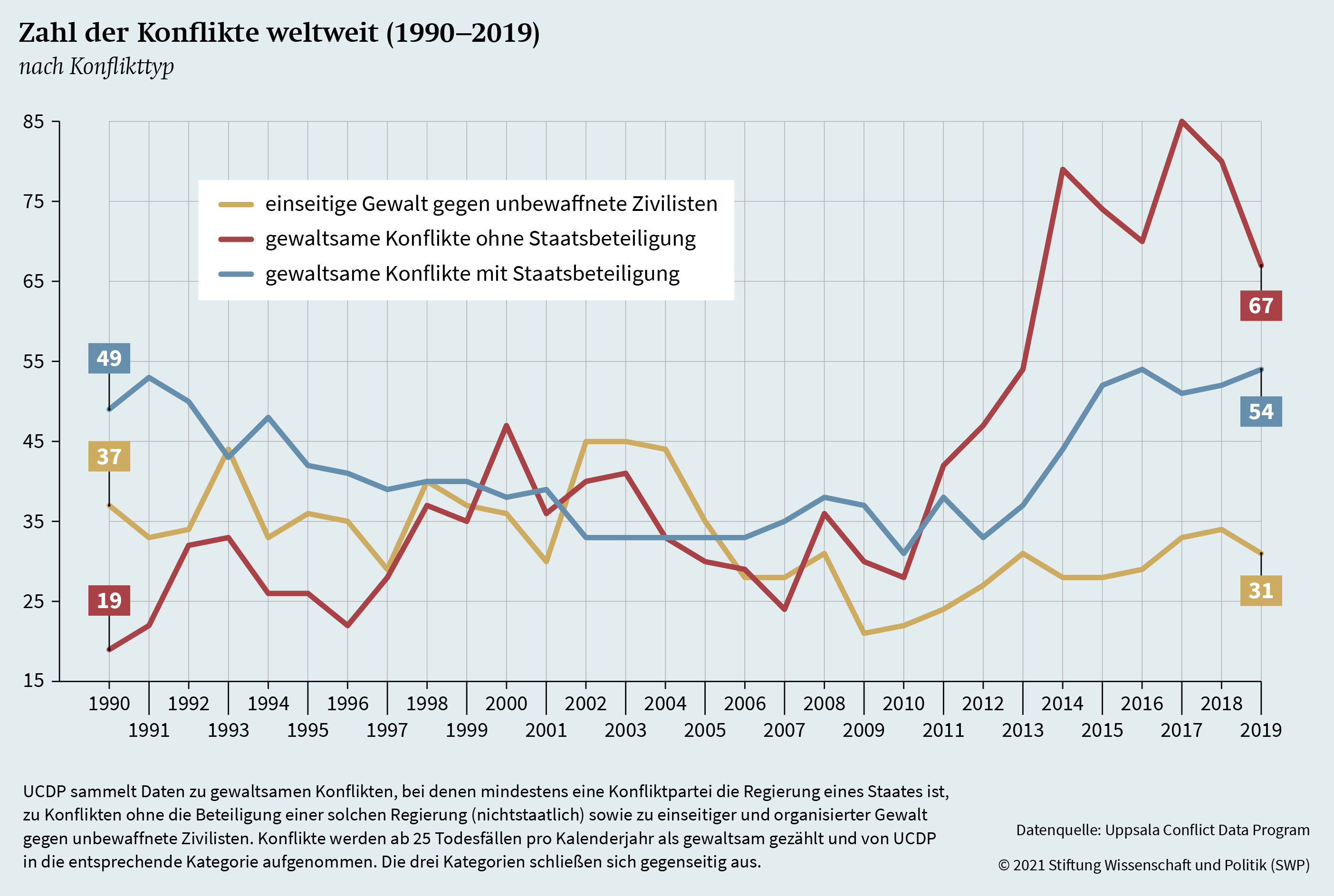

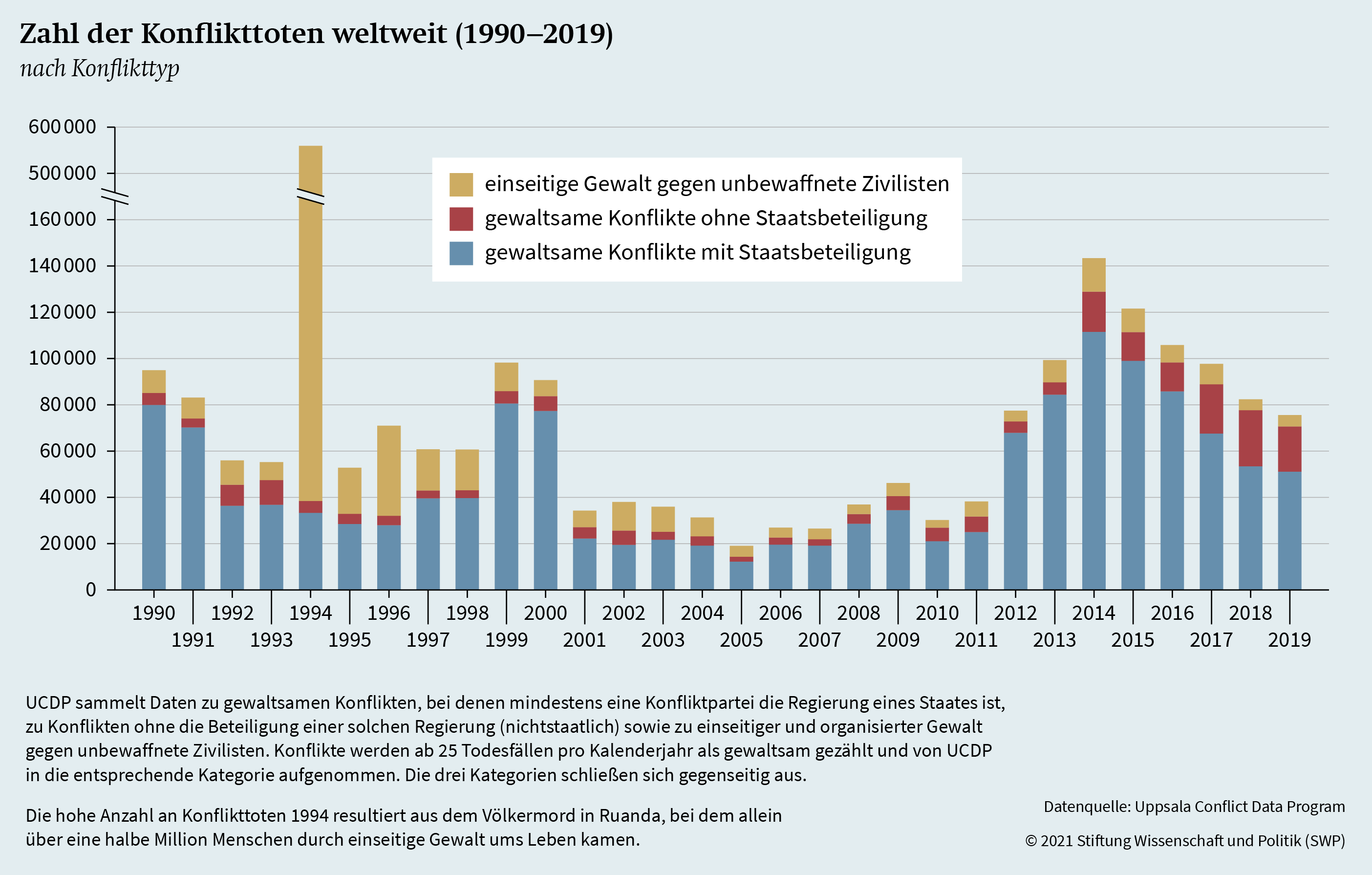

8.1 Die weltweit wachsende Zahl gewaltsamer Konflikte seit 2010

8.2 Steigendes Konfliktniveau in geopolitischen Brennpunkten

9 Sieben Trends: Wechselwirkungen, Ausblick und die Folgen für Europa

11 Annex 1 Über die Expertengruppe USA

Problemstellung und Schlussfolgerungen

Mit der Präsidentschaft Joseph Bidens sind in Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union (EU) hohe Erwartungen an einen »Neustart« der transatlantischen Beziehungen verbunden. Nach vier Jahren Donald Trump sehen viele Entscheidungsträgerinnen und ‑träger die Chance, wieder verstärkt gemeinsam mit den USA voranzuschreiten.

Relevante Themenfelder für die Kooperation gibt es genug. Nachdem die USA in das Pariser Klimaabkommen zurückgekehrt sind, erwartet Europa von ihnen in diesem Bereich ambitionierte Selbstverpflichtungen und die erneute Führung auf internationaler Ebene. Während das Ob und Wie eines umfassenden transatlantischen Handels- und Investitionsabkommens fraglich ist, sollen die ökonomischen Beziehungen revitalisiert werden. Zugleich gilt es, nicht nur beim Handel gemeinsame Ansätze gegenüber China zu entwickeln. Die Nordatlantische Allianz befindet sich im Rahmen des »Nato 2030«-Prozesses einmal mehr inmitten einer Selbstreflexion, deren Ergebnis wesentlich davon abhängen wird, wie die USA sich positionieren.

Die innen- und außenpolitischen Handlungsspielräume des US-Präsidenten werden allerdings maßgeblich von langfristigen Entwicklungen geprägt, die weit über eine Präsidentschaft hinaus wirken. Diese Trends lassen sich allenfalls über längere Zeiträume und durch große politische Kraftanstrengungen beeinflussen. Die Trump-Präsidentschaft war in vielerlei Hinsicht ein Symptom solcher Trends, während sie gleichzeitig einige davon vertieft hat – insbesondere die politische Spaltung des Landes.

Diese Entwicklungen und ihre Wechselwirkungen zu verstehen ist daher auch für diejenigen Entscheiderinnen und Entscheider eminent wichtig, die aktuell in Verhandlungsprozesse mit den USA involviert sind. Denn der Blick aus den EU-Hauptstädten in die USA ist von vielen Unsicherheiten getrübt: Sind die Grundfesten der amerikanischen Demokratie noch intakt? Werden protektionistische Tendenzen – auch nach »America First« – in der Wirtschafts- und Handelspolitik der USA langfristig spürbar bleiben? Werden die USA bei ihrer außenpolitischen Fokussierung auf China europäische Interessen berücksichtigen?

Wohin also bewegen sich die USA und was bedeutet der Befund für die Partnerschaft mit Deutschland und der EU? Mit dieser Leitfrage beschäftigte sich eine Gruppe von Expertinnen und Experten aus Ministerien, Bundestag, Wirtschaft, Think-Tanks und Universitäten, die seit Mai 2020 an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zusammenkam. Die Gruppe hat sieben Trends identifiziert, die die Innen- und Außenpolitik der USA in den letzten zehn Jahren – teilweise schon deutlich länger – maßgeblich mitbestimmt haben und das Land mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten zehn Jahren prägen werden. Jedem dieser Trends widmet die vorliegende Sammelstudie, die zugleich den Abschluss der Arbeit der Gruppe bildet, ein eigenes Kapitel.

Viele der in dieser Studie erörterten Fragen sind nicht ganz neu. Bereits 2012 kam eine SWP-Studie, ebenfalls unter dem Titel State of the Union, zu dem Schluss, dass strukturelle, innenpolitische Probleme die globale Führungsrolle der USA gefährden (SWP-Studie 16/2012). Heute allerdings erscheinen bekannte Entwicklungen in einem neuen Kontext und mit neuer Dringlichkeit. So gilt es, eine globale Pandemie zu bewältigen, deren wirtschaftliche und soziale Folgen noch über Jahre zu spüren sein werden. Der Klimaschutz und das Problem des strukturellen Rassismus erfahren durch soziale Bewegungen wie Fridays for Future und Black Lives Matter eine noch breitere gesellschaftliche Aufmerksamkeit als noch vor zehn Jahren.

Der über Monate von Donald Trump und von Teilen der Republikanischen Partei angefochtene Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA und die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 durch Anhänger des damals noch amtierenden Präsidenten haben zudem ein schlechtes Licht auf die Funktionsfähigkeit der US-amerikanischen Demokratie geworfen.

Die in dieser Studie behandelten Trends betreffen nicht nur die USA. Die Tendenz, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, lässt sich ebenso in zahlreichen anderen Ländern beobachten. Die Digitalisierung treibt den Strukturwandel der Wirtschaft und der Medienlandschaft nicht nur in Amerika voran. Dennoch erhalten die sieben Trends durch das politisch-institutionelle Umfeld der USA jeweils eine spezifische Ausprägung. Zum Beispiel hat die Polarisierung in den USA auch deshalb so schwerwiegende Folgen, weil das dortige politische System besonders auf Konsens und Überparteilichkeit angewiesen ist, um zu funktionieren.

Aus der Gesamtschau der in dieser Studie untersuchten Entwicklungen in der Innen- und Außenpolitik der USA lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:

-

Die sieben hier dargelegten Trends verstärken sich ganz überwiegend gegenseitig. Hingegen gibt es kaum Einflüsse, die bewirken würden, dass ein Trend den anderen signifikant abschwächt. In diesem Sinne bewegt sich das »System USA« recht stabil in eine Richtung, nämlich in Richtung eines sich verengenden außen- und sicherheitspolitischen Handlungsspielraums der US-Regierung.

-

Die parteipolitische Polarisierung in den USA hat zunehmend auch die Außenpolitik des Landes erfasst und mindert auf zentralen transatlantischen Kooperationsfeldern die Kohärenz, Konsistenz und Kontinuität außenpolitischer Entscheidungen Washingtons. Besonders deutlich wird dies in der US-amerikanischen Klimapolitik.

-

Einiges spricht dafür, dass zukünftige US-Administrationen wirtschaftspolitisch den Fokus darauf legen werden, die industrielle Basis der USA und die gesellschaftliche Mittelschicht wieder zu stärken. Das heißt auch, Washington wird in der Außenwirtschafts- und Handelspolitik rigoros eigene Interessen verfolgen. Die entsprechenden politischen Ansätze werden protektionistische Elemente enthalten, etwa »Buy American«.

-

Die Zahl und Intensität von Gewaltkonflikten im internationalen System nimmt tendenziell zu. Für die US-Regierung steigen deshalb die Kosten und Risiken, die sich aus dem weltweiten Bündnissystem Amerikas ergeben. Damit wächst in den USA der Druck, bei sicherheits- und verteidigungspolitischen Engagements (noch) selektiver zu werden.

-

Problematisch sind ferner Aspekte des politisch-institutionellen Systems der USA, wie beispielsweise das hohe Zustimmungsquorum im US-Senat, das zur Verabschiedung der meisten Gesetze notwendig ist. Es erschwert in Kombination mit der abnehmenden politischen Kompromissbereitschaft grundlegende innenpolitische Reformen.

-

Impulse für Veränderungen und gesellschaftliches Umdenken in den USA könnten vor allem aus dem steigenden Problemdruck erwachsen. So sind immer größere Teile der amerikanischen Bevölkerung von den wirtschaftlichen und sozialen Kosten des Klimawandels unmittelbar betroffen. Ebenso wächst dort das Bewusstsein für die gravierenden Folgen von Desinformation, was die politische Bereitschaft erhöht, digitale Plattformen stärker zu regulieren.

Florian Böller / Sascha Lohmann / David Sirakov

Ausmaß und Auswirkung parteipolitischer Polarisierung

Im Kontext der USA wird in der Politikwissenschaft unter dem Phänomen der parteipolitischen Polarisierung gemeinhin verstanden, dass die ideologischen Positionen der Demokratischen und der Republikanischen Partei zunehmend in entgegengesetzte Richtungen – liberal und konservativ – auseinanderdriften.1 Dabei unterscheiden sich die jeweiligen Standpunkte innenpolitisch bei zentralen gesellschaftlichen Fragen wie der Rolle des Staates in wirtschaftlichen und individuellen Belangen, der gleichgeschlechtlichen Ehe, dem Gesundheitssystem, der Abtreibung, den Waffengesetzen oder der Todesstrafe. Die Einstellungen hierzu gehen seit Jahrzehnten auseinander und verhärten sich zusehends, in der Elite ebenso wie in der breiten Bevölkerung des Landes.2

Diese Entwicklung hat vielfältige Ursachen, die sich auf gesellschaftlicher und institutioneller Ebene verorten lassen. So haben sich die beiden Parteien während der 1960er und 70er Jahre programmatisch neu ausgerichtet, was in der Bevölkerung eine deutlich stärkere Parallelität zwischen politischer Überzeugung und Wahlentscheidung (realignment) nach sich zog. Auch haben politische Aktivisten in den Vorwahlen eine größere Bedeutung gewonnen. Institutionelle Triebfedern der Polarisierung bestehen darin, dass sich formelle wie informelle Regeln im Kongress verändert haben und ein parteipolitischer Korpsgeist entstanden ist. Vor allem auf republikanischer Seite gilt zudem die Lehre, dass sich an der Wahlurne eher Kompromisslosigkeit als Konsensfindung auszahlt.3

Ausmaß parteipolitischer Polarisierung

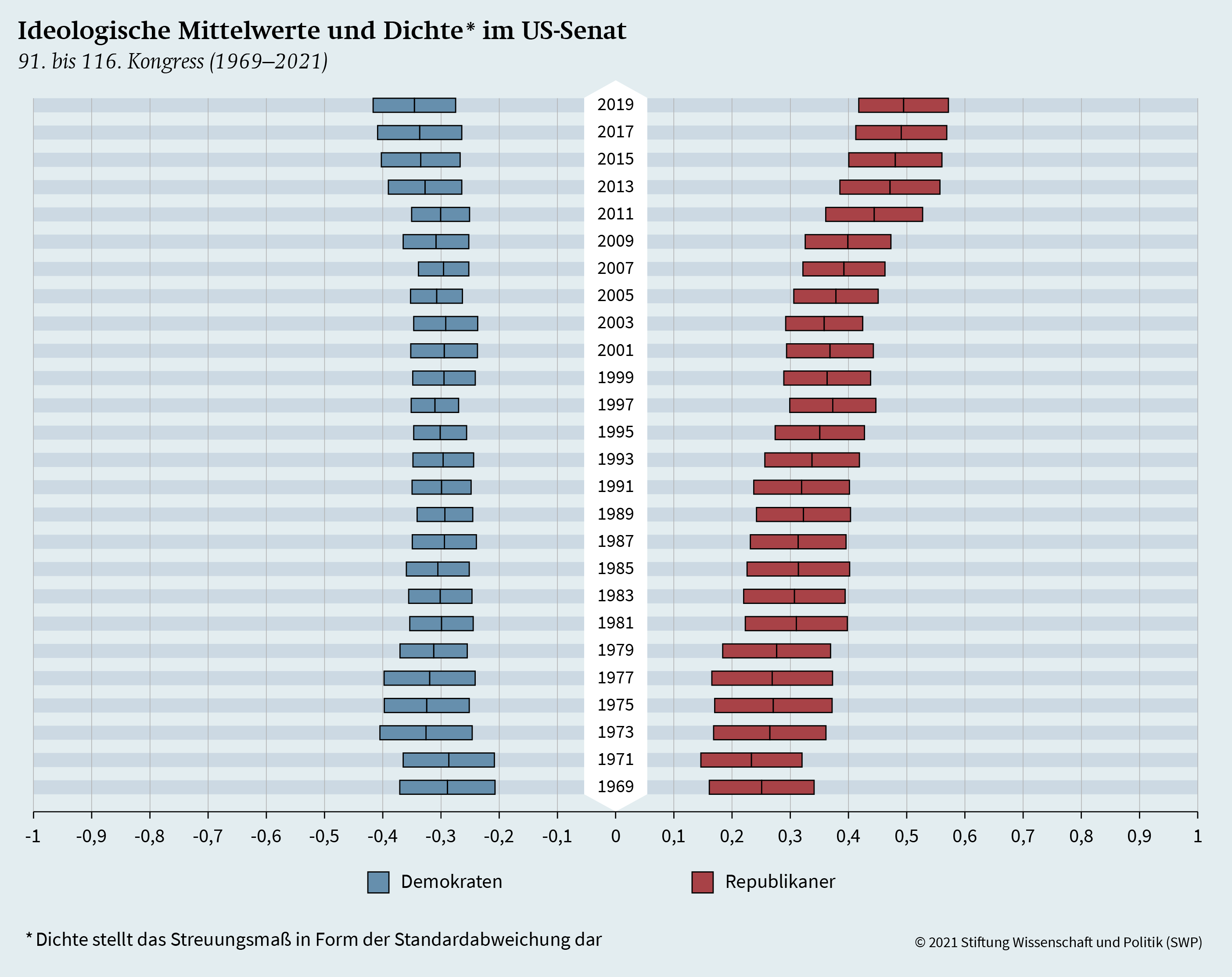

Empirisch lässt sich dieser Trend anhand der Abstimmungsergebnisse im US-Kongress veranschaulichen. Auf einer Links-rechts-Achse, die von minus 1 für extrem liberal bis plus 1 für extrem konservativ reicht, können die Positionen für jede Abgeordnete und jeden Abgeordneten bzw. Senatorin und Senator dargestellt werden.4 Betrachtet man die Entwicklungen über die vergangenen 52 Jahre, so zeigt sich, dass die beiden Parteien in der Legislative deutlich auseinanderstreben. Während es im 91. Kongress (1969–1971) noch signifikante Überschneidungen der ideologischen Positionen von Demokraten und Republikanern in der Mitte des politischen Spektrums gab, waren diese im 116. Kongress (2019–2021) vollständig verschwunden. Der konservativste Demokrat ist mittlerweile also liberaler als die liberalste Republikanerin.

Das Auseinanderdriften manifestierte sich dabei in zwei Effekten (siehe Grafik 1 und 2, S. 8 und 9). Fasst man die ideologischen Positionen aller Abgeordneten sowie Senatorinnen und Senatoren einer Partei in einem Durchschnitt zusammen (jeweils der Strich in der Balkenmitte), so entfernten sich diese Werte zwischen Republikanern und Demokraten zunehmend voneinander. Besondere Triebfeder dieser Entwicklung war die Republikanische Partei.5 Sie wurde in den vergangenen fünf Jahrzehnten wesentlich konservativer, während sich die Demokratische Partei nur leicht in die liberale Richtung bewegte.

|

Quelle: Eigene Berechnungen von David Sirakov, basierend auf Common Space DW-NOMINATE Score. Siehe dazu Lewis u.a., Voteview [wie Fn. 4]. |

Der zweite Effekt betrifft die ideologische Dichte der Parteien. Sie erhöhte sich im Laufe der Zeit, so dass der Rechtsruck der Republikaner als Blockbewegung erfolgte und nicht zu einer größeren innerparteilichen Diversität führte. Auch als Reaktion auf diese Entwicklung bei den Republikanern rückten die Demokraten ideologisch deutlich enger zusammen.

In der institutionellen Struktur der USA von sich gegenseitig kontrollierenden Gewalten (checks and balances) sind es gerade die ideologischen Überschneidungen beider Parteien, die Kompromisse ermöglichen und eine Basis dafür schaffen, dass gemeinsame Gesetzesvorhaben entstehen, parteiübergreifend ausgearbeitet und letztlich verabschiedet werden können. Mit Blick auf den US-Senat ist diese parteiübergreifende Zusammenarbeit (bipartisanship) nahezu obligatorisch, denn dort bedarf es einer Mehrheit von 60 Stimmen, damit Gesetze zustande kommen.6 Ausgenommen von dieser Regel sind nur die Senatsbestätigung von Regierungsposten, Bundesrichterinnen bzw. Bundesrichtern und Verfassungsrichterinnen bzw. Verfassungsrichtern sowie die Verabschiedung bestimmter, in engen fiskalischen Grenzen gefasster Haushaltsänderungsgesetze (budget reconciliation process). Allerdings nimmt mit dem Trend stetig wachsender Polarisierung das bipartisanship seit Jahrzehnten deutlich ab. Konsequenz ist eine Blockade zentraler Politikbereiche, die inzwischen über klassische ideologische Konfliktfelder hinausgeht und etwa auch die Haushalts- und Fiskalpolitik betrifft. Es wird so immer schwieriger, soziale, ökonomische oder ökologische Herausforderungen konstruktiv und nachhaltig zu bearbeiten, was letztlich die Funktionsfähigkeit des politischen Systems der Vereinigten Staaten bedroht. Als Ausweg greifen Präsidenten vermehrt zu administrativen Instrumenten wie der Exekutivanordnung (executive order), auch wenn deren Geltungsdauer sehr begrenzt sein kann.

|

Quelle: Eigene Berechnungen von David Sirakov, basierend auf Common Space DW-NOMINATE Score. Siehe dazu Lewis u.a., Voteview [wie Fn. 4]. |

Eine Trendumkehr ist mittelfristig nicht zu erwarten. Die Parteien, vor allem die Republikaner, haben sich zu tiefgreifend verändert, und im politischen System der Vereinigten Staaten gibt es nur unzureichende Voraussetzungen für einen solchen Wandel.

Folgen der Polarisierung für die Außenpolitik der USA

Die parteipolitische Polarisierung prägt zunehmend auch außenpolitische Entscheidungen, ungeachtet des lange vorherrschenden Credos »Politics stops at the water’s edge«. Damit war gemeint, dass parteipolitische Streitigkeiten dort aufhören sollten, wo sie die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit der USA beeinträchtigen. Es war dieser Konsens, der vor dem Hintergrund der Systemkonfrontation mit der Sowjetunion den innenpolitischen Rückhalt für präsidentielle Initiativen auf internationaler Ebene sicherstellte.

|

Grafik 3 Quelle: Eigene Berechnungen von Florian Böller, basierend auf Michael H. Crespin / David Rohde, Political Institutions and Public Choice Roll-Call Database, 2021, <https://ou.edu/carlalbertcenter/research/pipc-votes/>; Hearings. The Policy Agendas Project at the University of Texas at Austin, 2017, <https://www.comparativeagendas.net/datasets_codebooks> (Zugriff jeweils am 10.2.2021). |

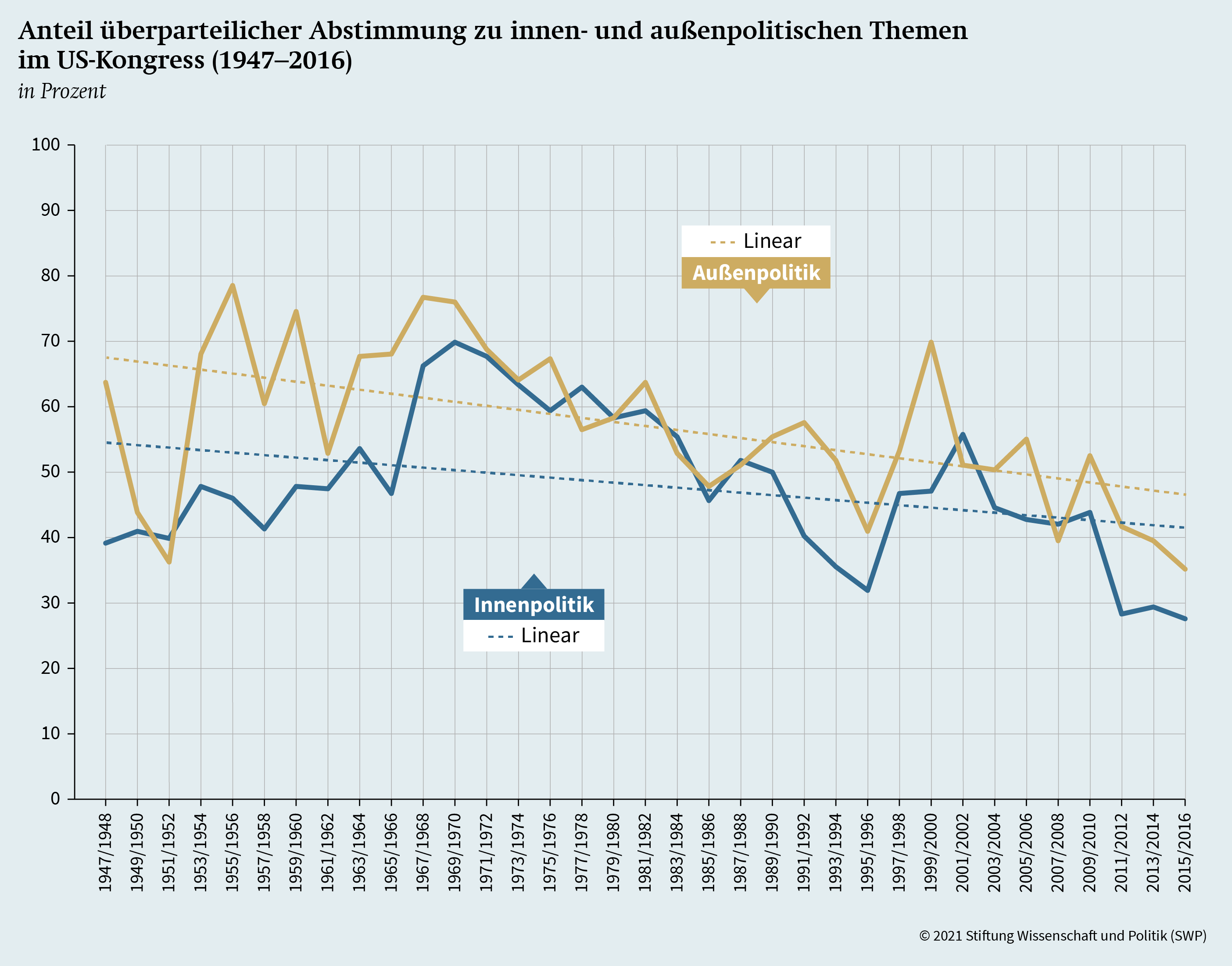

Heute ist der überparteiliche Rückhalt in wichtigen außenpolitischen Problemfeldern nahezu vollständig erodiert.7 So hat parteiübergreifendes Handeln auch bei außenpolitischen Entscheidungsprozessen beständig abgenommen.8 Obwohl bipartisanship in der Außenpolitik weiterhin häufiger vorkommt als in der Innenpolitik, gibt es hier politikfeldübergreifend einen Abwärtstrend (siehe Grafik 3).

Die wachsende parteipolitische Polarisierung offenbart sich dabei besonders deutlich in der Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik und in der Klimapolitik. Vor allem republikanische Kongressmitglieder zeigen sich seit Mitte der 1990er Jahre skeptisch gegenüber völkerrechtlich verbindlichen internationalen Verträgen. Ohne Aussicht auf die bei solchen Vereinbarungen notwendige Zweidrittel-Mehrheit im Senat greifen Präsidenten inzwischen vermehrt auf Exekutivabkommen (executive agreements) zurück.9 Deren politische Bindewirkung ist jedoch gering, analog zu den executive orders in der Innenpolitik. Zeitlich reicht die Gültigkeit entsprechender Entscheidungen im Zweifel nur bis zum ersten Tag einer neuen US-Administration.

Die Polarisierung begünstigt schnelle Politikwechsel in der Außenpolitik und untergräbt die langfristige Berechenbarkeit der USA.

Die Folgen zeigen sich etwa beim Pariser Klimaabkommen, dem die USA unter Obama beitraten, unter Trump den Rücken kehrten und sich nun mit Biden erneut angeschlossen haben.10 Auch in Bereichen wie der militärischen Interventionspolitik – hier räumt der Kongress dem Präsidenten traditionell eine größere Handlungsfreiheit ein – kam es in den letzten 20 Jahren häufig zu Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und Republikanern. Dies betraf etwa die jeweiligen Strategien für den Irak, Libyen, Syrien und Afghanistan. Dagegen schwand die Zahl jener Felder, auf denen noch ein parteiübergreifender Konsens herrscht. Eine bedeutsame Ausnahme ist die Chinapolitik, denn gegenwärtig fordern hier sowohl die Demokratische als auch die Republikanische Partei ganz überwiegend eine konfrontative Haltung.11 Auch in der Unterstützung für die Nato gibt es noch ein breites überparteiliches Einvernehmen.

Doch in vielen Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik erodiert der überparteiliche Konsens, was es den USA zunehmend erschwert, eine konstruktive ordnungspolitische Rolle wahrzunehmen. Disruptive außenpolitische Maßnahmen sind innenpolitisch durchsetzbar, weil sich der Kongress nur in Ausnahmefällen geschlossen gegen den Präsidenten stellt. Davon profitierte Donald Trump mit seiner »America First«-Doktrin, die im Kern darauf zielte, sich von internationalen Verpflichtungen und Abkommen loszusagen. Zugleich können internationale Übereinkünfte wie der INF-Vertrag oder das Atomabkommen mit dem Iran relativ leicht aufgekündigt werden, während viel politisches Kapital und eine überparteiliche Zusammenarbeit erforderlich sind, um neue Vereinbarungen auszuhandeln. Die Polarisierung begünstigt somit schnelle Politikwechsel in der Außenpolitik und untergräbt die langfristige Berechenbarkeit der USA.12

Eine Trendumkehr erscheint auch in der Außen- und Sicherheitspolitik für absehbare Zeit eher unwahrscheinlich. Zum einen fehlen dafür die elektoralen Anreize. So hatte der unilateral ausgerichtete Kurs der Trump-Administration starken Rückhalt in der republikanischen Wählerschaft.13 Kongressmitglieder der Partei riskierten bei Wahlen abgestraft zu werden, wenn sie sich Trumps Linie widersetzten. Zum anderen entsprach es aber durchaus eigener ideologischer Überzeugung, wenn sie die »America First«-Politik in weiten Teilen geschlossen mittrugen.

Hier zeigen sich auch die Auswirkungen eines Generationswechsels innerhalb der republikanischen Partei. Deren internationalistisch ausgerichtete Vertreterinnen und Vertreter – also jene, die eine globale Führungsrolle der USA befürworten – sind nach und nach aus dem Kongress ausgeschieden. Unter den heute tonangebenden Konservativen bezweifelt man die Errungenschaften der liberalen Weltordnung und befürwortet eine Strategie, die sich an eng definierten nationalen Interessen orientiert und internationale Verpflichtungen weitgehend zu meiden sucht.

Schlussfolgerungen für die transatlantischen Beziehungen

Trumps Präsidentschaft bedeutete eine Zäsur für die transatlantischen Beziehungen, die bis dahin meist von wechselseitigem Vertrauen geprägt waren. Dabei stehen die vergangenen vier Jahre symptomatisch für das Ausmaß und die mitunter gravierenden außenpolitischen Folgen der in Washington weiter vorherrschenden Parteienpolarisierung. Deren Zentrifugalkräfte bringen das US-amerikanische Regierungssystem an den Rand seiner Funktionsfähigkeit und unterminieren die Kohärenz, Konsistenz und Kontinuität außenpolitischer Entscheidungen. Es handelt sich hier um keine vorübergehende Entwicklung, sondern offenkundig um einen tiefgreifenden Wandel in den innenpolitischen Voraussetzungen US-amerikanischer Außenpolitik. Um das Risiko künftiger Schocks nachhaltig zu minimieren, bedürfte es mittel- bis langfristig einer größeren strategischen Eigenständigkeit Europas in der Sicherheits-, Außen- und Außenwirtschaftspolitik.

Christian Lammert / Johannes Thimm*

Die wachsende sozioökonomische Ungleichheit in den USA

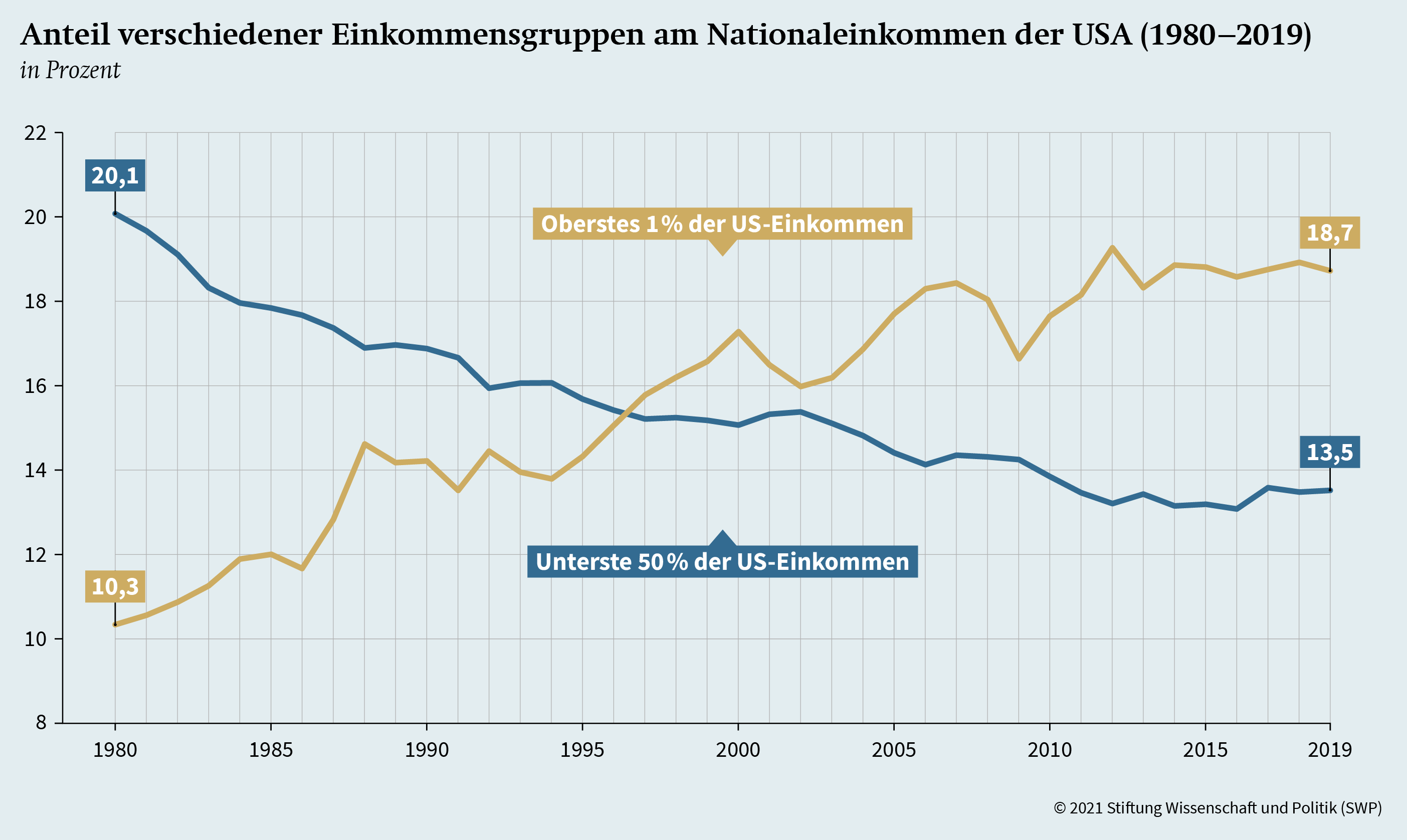

Eine zentrale Herausforderung für die US-Politik wird in den kommenden Jahren die wachsende Ungleichheit bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft sein. Der Trend zu mehr Ungleichheit zeigt sich in den USA seit den 1970er Jahren.1 Neben dem technologischen Wandel und der Globalisierung2 ist diese Entwicklung auch auf politische Reformen seit den 1970er Jahren zurückzuführen.3 Dazu gehören die Deregulierungen auf den Finanz- und Arbeitsmärkten ebenso wie der Rück- und Umbau des Wohlfahrtsstaats. Aufgrund der zunehmenden globalen Integration der Märkte für Finanzen, Güter und Dienstleistungen verzeichnete die US-Wirtschaft lange Zeit hohe Wachstumsraten, aber dieses Wachstum war ungleich verteilt. Die mittleren und unteren Einkommensgruppen verbuchten in den vergangenen vierzig Jahren nur geringe Zuwächse, ihr Anteil am nationalen Gesamteinkommen nahm kontinuierlich ab.

Soziale Ungleichheit als Ergebnis von Politik

Im Zuge seiner konservativen Revolution leitete Präsident Ronald Reagan eine Restrukturierung des Steuer- und Sozialsystems ein, die Bill Clinton mit seiner Sozialhilfereform in den 1990er Jahren fortsetzte. Durch das unter Clinton erlassene Gesetz wurde unter anderem der Anspruch auf Sozialhilfe sowie deren maximale Laufzeit eingeschränkt. Mit George W. Bushs Steuer- und Ausgabenpolitik erreichte die Einkommensungleichheit in den USA wieder ein so hohes Niveau wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Auffällig ist dabei eine extreme Konzentration der Einkommen bei den Großverdienern. Der Anteil des obersten Prozents der Bevölkerung am Nationaleinkommen ist seit 1980 von knapp 11 Prozent auf 18,7 Prozent im Jahr 2018 gestiegen (siehe Grafik 4, S. 14). Gleichzeitig ist der Einkommensanteil der unteren 50 Prozent der Bevölkerung im gleichen Zeitraum von über 20 Prozent auf ungefähr 13 Prozent gesunken.

Aufgrund der genannten Reformen in der Steuer- und Transferpolitik hat in den USA die Kapazität zur Umverteilung von Einkommen und Wohlstand in den letzten Jahrzehnten abgenommen.4 Allerdings herrscht dort auch eine im Vergleich zu Europa größere gesellschaftliche Akzeptanz ökonomischer Ungleichheit, sofern Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs gegeben sind.

|

Quelle: »Income Inequality«, World Inequality Database (WID), 2020, <https://wid.world/world/#sptinc_p99p100_z/ US;FR;DE;CN;ZA;GB;WO/last/eu/k/p/yearly/s/false/5.64/30/curve/false/country> (Zugriff am 3.3.2021). |

Doch die soziale Mobilität nimmt ab. Rein statistisch gesehen hat sich der Anteil von Kindern, die mehr verdienen als ihre Eltern, von der Generation, die in den 1940er Jahren geboren wurden, zu den in den 1980er Jahren Geborenen von 90 auf 50 Prozent reduziert.5 Der amerikanische Traum »Vom Tellerwäscher zum Millionär« ist mehr und mehr nur noch ein Mythos.

Trotz der rechtlichen Gleichstellung von Afro-Amerikanerinnen und Afro-Amerikanern im Zuge der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre kam es nicht zu einer ökonomischen Angleichung. Wie damals erreichen die Einkommen dieser Bevölkerungsgruppe noch heute im Schnitt nur etwa 60 Prozent des Niveaus von Weißen. Lag das Medianeinkommen für Weiße 2019 bei 72.204 US‑Dollar, verdienten Latinas und Latinos im Schnitt nur 56.113 Dollar, Afro-Amerikanerinnen und Afro-Amerikaner sogar nur 45.438 Dollar pro Jahr.

Die Einkommensschere zwischen weißen und schwarzen Amerikanern blieb in den letzten 50 Jahren nahezu unverändert, die Vermögensunterschiede haben sogar deutlich zugenommen.

Die Benachteiligung der beiden Gruppen zeigt sich auch bei den Armutsraten. Lebten im Jahre 2019 7,2 Prozent der Weißen unter der offiziellen Armutsgrenze – definiert als die Hälfte des Medianeinkommens der Gesamtbevölkerung –, lag der Wert für Latinos bei 15,7 Prozent, für Afro-Amerikaner gar bei 18,8 Prozent.6 Während das durchschnittliche Vermögen weißer Haushalte zwischen 1983 und 2016 von etwa 110.000 auf 147.000 US‑Dollar wuchs, stagnierten im gleichen Zeitraum die Vermögen von Latino-Haushalten bei unter 6.600 Dollar, bei Afro-Amerikanern halbierten sie sich auf 3.600 Dollar.7 Die Einkommensschere zwischen weißen und schwarzen Amerikanern blieb in den letzten 50 Jahren also nahezu unverändert, die Vermögensunterschiede haben sogar deutlich zugenommen.

Die Ursachen für diese systematische Benachteiligung sind komplex. So trifft die ökonomische Stagnation der unteren sozialen Schichten diese Gruppen überdurchschnittlich. Gleichzeitig sind Minderheiten häufig von strukturellem Rassismus betroffen, der sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche zieht, vom Justiz- und Bildungswesen über den Arbeitsmarkt bis zum Finanz- und Immobilienmarkt.

Arbeitsmarktentwicklungen als Ursache von Ungleichheit

Insbesondere die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt haben zur Erosion der Mittelklasse und damit auch zur wachsenden Ungleichheit beigetragen. Zahlreiche Arbeitsplätze sind ins Ausland verlegt worden und die Beschäftigungsquote nimmt ab. In der Folge hat sich die Lohnentwicklung seit den 1990er Jahren zunehmend von der Produktivitätssteigerung abgekoppelt, das heißt, große Teile der arbeitenden Bevölkerung profitieren nicht vom Wirtschaftswachstum. Zudem stieg die Langzeitarbeitslosigkeit in den USA. Damit bildete sich eine neue Klasse ökonomisch Abgehängter, insbesondere in den ehemaligen Industrieregionen des Rust Belt.

In der Vergangenheit reagierte der weitgehend unregulierte Arbeitsmarkt dynamisch: Kündigungen bei schlechter Konjunktur waren einfach, allerdings gab es in Wachstumsphasen viele Neueinstellungen. So waren früher selbst in Wirtschaftskrisen meist nicht mehr als ein Viertel der Arbeitslosen länger als sechs Monate ohne Beschäftigung, im darauffolgenden Aufschwung ging ihr Anteil in der Regel wieder auf rund 10 Prozent zurück. In der Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/08 sank die Arbeitslosenquote jedoch deutlich langsamer. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen erreichte während der Krise knapp 45 Prozent und fiel bis 2019 nicht unter 25 Prozent.8

Viele Menschen haben die Jobsuche aufgegeben und erscheinen deshalb auch nicht in der offiziellen Arbeitslosenstatistik. Auch ist seit 2010 die Beschäftigungsquote bei Männern und Frauen rückläufig, nachdem eine Zeitlang die schon seit geraumer Zeit abnehmende Beschäftigungsquote bei Männern durch die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt kompensiert worden war.

Die Covid-19-Pandemie als Verstärker des Trends

Die Covid-19-Pandemie hat den Trend einer wachsenden Ungleichheit in den USA noch zusätzlich verstärkt. Auch wenn die verschiedenen Wirtschaftssektoren und -branchen in unterschiedlichem Maße von der Pandemie und den Eindämmungsmaßnahmen betroffen waren, lassen sich doch allgemeine Tendenzen aufzeigen.9 Durch Gewinne an den Aktienmärkten, insbesondere bei den großen Internetkonzernen, konnten die oberen Einkommensgruppen ihre Vermögen während der Pandemie extrem vermehren.10 Zwischen März 2020 und Januar 2021 wuchs das Vermögen von Milliardärinnen und Milliardären in den USA um 39 Prozent.11 Untere Einkommensgruppen profitieren demgegenüber kaum von den Entwicklungen der Aktienmärkte.12

Zudem sind Menschen, die über geringe materielle Mittel verfügen, in der Pandemie auch stärker von Arbeitslosigkeit betroffen. Während sich im November 2020 die Beschäftigungsquote bei Beziehern von Jahreseinkommen über 60.000 Dollar wieder vollständig erholt hatte, war sie bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einem Einkommen unter 27.000 Dollar noch fast ein Fünftel niedriger als vor der Pandemie.13

Der Anteil der Haushalte, die nicht genug zu essen haben, erhöhte sich während der Pandemie von 3,4 auf 11 Prozent.

Nachdem die Armutsrate bis Mitte 2020 wegen relativ großzügiger staatlicher Direkthilfen und einer erhöhten Arbeitslosenunterstützung leicht gesunken war, übertraf sie Ende 2020 dann wieder deutlich den Vorjahreswert. Laut Umfragen des US Census Bureau erhöhte sich der Anteil der Haushalte, die nicht genug zu essen hatten, während der Pandemie von 3,4 auf 11 Prozent, bei Haushalten mit Kindern sogar auf 15 Prozent.14 Besondere Schwierigkeiten, sich hinreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen, haben Afro-Amerikanerinnen und Afro-Amerikaner sowie Latinas und Latinos. Bei ihnen lag der Prozentsatz der Haushalte mit Ernährungsdefiziten bei 19 und 21 Prozent gegenüber 8 Prozent bei Weißen.

Da auch der Zugang zur Gesundheitsversorgung in den USA stark von den Einkommensverhältnissen abhängt, wird soziale Ungleichheit in Zeiten einer Pandemie oftmals auch zu einer Frage von Leben und Tod.15 Eine Vielzahl von Faktoren, die von den Wohnverhältnissen über den Arbeitsplatz bis zum Zugang zu Gesundheitsleistungen reicht, wirkt sich dahingehend aus, dass die Covid-19-Infektionsrate bei Afro-Amerikanern und Latinos deutlich über der der Weißen lag. Noch extremer sind die Unterschiede bei der Sterblichkeit.16

Folgen der Ungleichheit für die US-Innen- und Außenpolitik

Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich hat massive innenpolitische, soziale und ökonomische Konsequenzen. Sie engt aber auch den außenpolitischen Handlungsspielraum der Regierung ein.

Wie die Proteste der Tea-Party- und der Occupy-Wall-Street-Aktivistinnen und ‑Aktivisten deutlich gemacht haben, formieren sich immer häufiger soziale Bewegungen, die aus unterschiedlichen ideologischen Richtungen Kritik an den sozialen Verhältnissen artikulieren. Die Erosion der Mittelklasse hat zu einem Verlust an Vertrauen in die politischen Institutionen und Eliten geführt.17 Repräsentative Demokratie basiert auf Akzeptanz und Legitimität. Fehlen diese, leidet auch die Handlungsfähigkeit der Politik. An diesem Punkt wird die Wechselwirkung zwischen der fortschreitenden sozioökonomischen Spaltung und einer zunehmenden parteipolitischen Polarisierung18 deutlich, die überparteiliche Koalitionen unmöglich macht und zu politischen Blockaden führt. Die Durchsetzung von Reformen, um den Trend wachsender Ungleichheit zu bremsen oder umzukehren, wird immer schwieriger. Eine Abwärtsspirale aus wachsender Ungleichheit und rückläufigem Vertrauen in die Politik ist die Folge.

Wie viel Ungleichheit eine entwickelte Demokratie verträgt, ist offen, doch extreme ökonomische Ungleichheit kann den gesellschaftlichen Frieden gefährden. Die Covid-19-Pandemie macht Armut und soziale Ausgrenzung zu einem existentiellen Problem und führte der US-amerikanischen Gesellschaft die Defizite im sozial-, arbeitsmarkt- und gesundheitspolitischen Bereich vor Augen. So richteten sich die landesweiten Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung im Sommer 2020 nicht nur gegen Polizeigewalt und strukturellen Rassismus im Justizwesen, sondern auch gegen sozioökonomische Diskriminierung.

Sollte der Vertrauensverlust in die politischen Eliten und Institutionen anhalten, dürften populistische Kandidatinnen und Kandidaten profitieren. Zum Erfolg von Donald Trump und seines »America First«-Credos bei den Wahlen 2016 trug die Wahrnehmung bei, dass eine liberalisierte Handelspolitik unter Bedingungen der Globalisierung der Mittelklasse geschadet und so die Ungleichheit verschärft hat19 und eine kostspielige Außenpolitik zu Lasten der eigenen Bevölkerung geht.

Gelingt es der politischen Klasse in den USA nicht, Vertrauen zurückzugewinnen, droht dort auch zukünftig die Wahl radikaler Außenseiter, die wie Trump eine unberechenbare oder aus deutscher und europäischer Sicht wenig wünschenswerte Außenpolitik verfolgen. Eine Schlussfolgerung, die Präsident Joe Biden aus dieser Erkenntnis gezogen hat, ist, Innen- und Außenpolitik in den institutionellen Willensbildungsprozessen enger miteinander zu verknüpfen.

So soll bei außenpolitischen Entscheidungen stärker als bisher berücksichtigt werden, wie sich diese auf die arbeitende Bevölkerung auswirken. Erklärtes Ziel der Biden-Administration ist, dass von ihrer Außenpolitik insbesondere die amerikanische Mittelschicht profitieren soll, weil dies das Vertrauen in die Demokratie stärken werde.20 Wenn es dadurch gelingt, US-Außenpolitik verlässlicher zu machen und eine Wiederholung der kontraproduktiven Trump-Jahre zu verhindern, ist das auch im europäischen Interesse.

Schwierige Bedingungen für eine Trendumkehr

Die Covid-19-Pandemie hat die Konsequenzen ökonomischer Ungleichheit deutlich sichtbar gemacht und bietet damit auch die Chance für eine sozialpolitische Kurskorrektur. Dass das Problembewusstsein und der Handlungsdruck zugenommen haben, unterstrich Präsident Biden in seiner Rede zum Amtsantritt. Die Pandemie ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, sie betrifft Progressive wie Konservative. Die ambitionierten Konjunktur- und Rettungspakete der Regierung, zuletzt der American Rescue Plan Act, haben gezeigt, dass staatliche Interventionen wie Direktzahlungen, Arbeitslosenhilfe und Ernährungsprogramme bei der Bekämpfung von Armut durchaus effektiv sind. Das im jüngsten Gesetz enthaltene Kindergeld (child tax credit) könnte Schätzungen zufolge die Zahl der von Kinderarmut Betroffenen halbieren, ist jedoch bisher bis Ende 2021 befristet.

Ob es auch längerfristig gelingt, der Ungleichheit entgegenzuwirken, ist offen. Seine frühen Erfolge erzielte Präsident Biden ohne die Unterstützung der Republikaner, indem er die Opposition im Senat durch ein Haushaltsgesetzgebungsverfahren (budget reconciliation) umging. Für grundlegendere und dauerhaft wirksame Reformen wird er jedoch den Rückhalt des Kongresses brauchen. Eine ambitionierte Umverteilungspolitik wird zwangsläufig Widerstände wecken, und das politische System der USA mit seinen zahlreichen Vetospielern und dem mächtigen Einfluss des Geldes in der Politik begünstigt den Status quo.

Um nachhaltig gegen den Trend wachsender Ungleichheit vorzugehen, sind beträchtliche politische und ökonomische Ressourcen notwendig. Wenn die Biden-Administration diese Herausforderung anpackt, wird es auch Folgen für die US-Außenpolitik haben und die Frage der Lastenteilung in der internationalen Politik mit neuer Dringlichkeit auf die Tagesordnung rücken lassen.

Das Mediensystem der USA hat in den letzten Jahrzehnten verschiedene Wandlungsprozesse durchlaufen. Die seit den 1980er Jahren voranschreitende Digitalisierung und Vernetzung von Informationen hat eine neue Ära der politischen Kommunikation eingeleitet. Deren Strukturen und Gesetzmäßigkeiten heben sich deutlich ab von denen, die im 20. Jahrhundert für das maßgeblich durch den Rundfunk geprägte Mediensystem kennzeichnend waren.1

In den USA zeigt sich, dass diese Veränderungen nicht allein auf technologische Faktoren zurückzuführen sind. Vielmehr haben hier zahlreiche politische und gesellschaftliche Prozesse auf die Transformation des Mediensystems eingewirkt, so zum Beispiel (De-)Regulierungsmaßnahmen oder die ideologische Polarisierung.2 Diese Prozesse stehen nicht für sich, sondern sie bedingen sich gegenseitig.

Zwei dieser auf lange Sicht besonders folgenreichen und relevanten Entwicklungen im US-Mediensystem lassen sich unter den Schlagwörtern Konsolidierung und Fragmentierung zusammenfassen. Diese begünstigten wiederum eine dritte wichtige Neuerung: die Etablierung einer rechtskonservativen Gegenöffentlichkeit.

Konsolidierung und Fragmentierung des Mediensystems

Das US-Mediensystem sticht im internationalen Vergleich vor allem durch einen verhältnismäßig geringen Anteil des öffentlichen Sektors und ein hohes Maß an Privatisierung und Kommerzialisierung hervor.3 Marktwirtschaftliche Interessen spielen daher eine zentrale Rolle. Ausgelöst durch eine Reihe von Deregulierungsmaßen lässt sich seit den 1980er Jahren eine verstärkte Konsolidierung der Medienlandschaft beobachten. Große Medienkonglomerate sind entstanden, die diverse Angebote (Fernseh- und Radiosender, Zeitungen, Filmproduktion etc.) unter einem Dach zusammenführen, wodurch die Zahl der konkurrierenden Firmen in diesem Sektor über die folgenden Jahrzehnte stetig abnahm.4 Waren es in den 1980er Jahren noch etwa 50 Unternehmen, die nebeneinander die Film- und Fernsehbranche dominierten, so ist diese Zahl im vergangenen Jahrzehnt auf gerade einmal sechs große Konglomerate zusammengeschrumpft.5

Eine ähnliche Entwicklung hin zu einigen wenigen Markttitanen lässt sich derweil auch in Bezug auf das Internet ausmachen, das einst noch für sein Potential für größere soziale Teilhabe und als wünschenswertes Gegengewicht zu den Marktdominanzen innerhalb der traditionellen Medien gelobt worden war.6 Auch hier zeichnet sich bereits seit einigen Jahren ein Trend zur Konsolidierung durch plattform- und datenbasierte Geschäftsmodelle ab, wie sie Facebook, Google/Alphabet und andere verfolgen.

Prozesse der Marktkonzentration bedeuten nicht zwangsläufig einen Verlust an medialen Inhalten. Allerdings hat sich gezeigt, dass gerade in Branchen, in denen es in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt zu Übernahmen von Medienunternehmen kam, häufig ein Verlust an Arbeitsplätzen und eine Tendenz zur Content-Syndication zu beobachten ist. Damit wird eine zentralisierte Steuerung von Inhalten bezeichnet, wie sie zum Beispiel von Firmen wie Sinclair (TV), iHeartmedia (Radio) oder Gannett (Print) betrieben wird. Diese Form der Mehrfachverwertung hat zur Folge, dass es weniger individuell produzierte Lokalnachrichten gibt.

In vielen Regionen haben die Bürgerinnen und Bürger keinen Zugang mehr zu Nachrichten über ihre direkte geografische Umgebung.

Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass in den letzten 15 Jahren ein Viertel aller US-amerikanischen Zeitungen schließen mussten und somit Nachrichtenwüsten hinterlassen, also Regionen, in denen die Bürgerinnen und Bürger keinen Zugang mehr zu Nachrichten über ihre direkte geografische Umgebung haben.7 Auch im Fernsehen, das nach wie vor die Hauptinformationsquelle für viele US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner ist,8 hat sich der Fokus immer mehr von lokalen auf nationale Angelegenheiten verschoben.

Das Politikverständnis der Bevölkerung orientiert sich folglich zunehmend an der in Washington betriebenen Politik, die stark von der Polarisierung zwischen den beiden großen Parteien geprägt ist.9 In den Medien werden Themen von überregionaler und nationaler Relevanz behandelt, die vielen Menschen entweder abstrakt bleiben oder nur durch das Prisma extrem kontroverser Positionen vermittelt werden.

Während auf lokaler Ebene also ein Mangel an journalistisch aufbereiteten Inhalten entsteht, ist auf nationaler Ebene eine steigende Zahl an Informationsangeboten zu verzeichnen. Trotz der geschilderten Konsolidierungstendenzen kann man daher insgesamt von einer Fragmentierung des Nachrichtenangebots sprechen. Die Digitalisierung und die Vernetzung von Informationen sowie das Aufkommen von Social-Media-Plattformen machen es den Anbietern dabei leichter, Informationen kostengünstig und mit wenig Aufwand zu erstellen und weiterzureichen.10

Sowohl in der Unterhaltungsindustrie als auch im Nachrichtensektor entstehen somit Anreize für neuartige Nischenangebote, die mediale Ereignisse aus einer bestimmten ideologischen Perspektive heraus vermitteln. Medienhistorikerinnen und -historiker sprechen in diesem Zusammenhang von einem Übergang von »interner« zu »externer« Diversität im Mediensystem der USA: Während unterschiedliche Sichtweisen einst innerhalb einiger weniger medialer Plattformen vermittelt wurden, sind diese nun zunehmend zwischen verschiedenen Medienangeboten zu finden, deren Betreiber nun gezielter um die Aufmerksamkeit ihres jeweiligen Publikums buhlen.11

Etablierung einer rechtskonservativen Gegenöffentlichkeit

Ein gängiges Narrativ lautet, dass sich die Polarisierung der US-amerikanischen Gesellschaft durch die Fragmentierung des Nachrichtenangebots auch auf das Mediensystem übertragen könnte. Tatsächlich ist es jedoch zutreffender, von starken Asymmetrien zu sprechen. Das rechtskonservative bis rechtsextreme Lager hat bereits seit den 1970er Jahren ein alternatives Wissensnetzwerk etabliert, das aus ideologischen Think-Tanks, politischen Organisationen und Medienunternehmen besteht12 und sich als Korrektiv zu einem vermeintlich (zu) liberal geprägten Mainstream sieht.

Diese Entwicklung ist zum einen auf Partikularinteressen einzelner Institutionen oder spezifischer Geldgeber zurückzuführen.13 Zum anderen ist auch auf Seiten der US-amerikanischen Öffentlichkeit durchaus eine gewisse Nachfrage nach Medien mit rechtskonservativem Profil auszumachen. Diese bildet die Voraussetzung für das lukrative Geschäft der zahlreichen Talkradio-Formate, des Kabelfernsehsenders Fox News und diverser Blogs und Nachrichtenseiten.

Die hier über viele Jahre herangewachsene Gegenöffentlichkeit zeichnet sich dabei insgesamt durch ihre Nähe zur rechten Flanke der Republikanischen Partei und deren libertär-konservativer Agenda aus. Republikanische Politikerinnen und Politiker können über diese Plattformen gezielt ein ideologisch homogenes Publikum adressieren und auf ein gemeinsames Feindbild in Gestalt der Massenmedien und der Demokratischen Partei einschwören. Obschon es auch Medien mit dezidiert linksliberaler Ausrichtung gibt, kann in diesem Lager nicht von einem vergleichbar homogen agierenden Meinungsapparat die Rede sein.

In den ideologisierten Netzwerken der Rechtskonservativen zirkulieren Fehlinformationen oft schneller und weiter.

Auf der rechten Seite hingegen hat sich mittlerweile eine große Vielfalt an Akteuren und Angeboten herausgebildet, die stark vernetzt sind.14 Während traditionelle Medien oft noch nach herkömmlichen Objektivitätsstandards Journalismus betreiben und sich dabei häufig gegenseitig überwachen und korrigieren, finden derartige Prozesse in der rechten Gegenöffentlichkeit nur selten statt: im Gegenteil, man versteht sich hier kollektiv als zusätzliche Kontrollinstanz der etablierten Medien und prüft sich untereinander eher auf ideologische Kohärenz.15

Gleichzeitig haben Studien gezeigt,16 dass in den hier entstehenden ideologisierten Netzwerken Fehlinformationen oft schneller und weiter zirkulieren als dies etwa in der allgemeinen Öffentlichkeit der Fall ist, wo das Verbreiten falscher Nachrichten in der Regel Konsequenzen für die verantwortliche Medienorganisation oder einzelne Journalistinnen bzw. Journalisten hat. Vergleichbares würde im rechten Lager nur selten geahndet.17 Dennoch wird dort das Narrativ propagiert, dass liberale Kräfte zunehmend auch eine »Hegemonie« über die digitalen Medien ausüben. Dabei werden Aktivitäten, die sich gegen das Verbreiten von Hass, Hetze oder Fehlinformationen richten, häufig als »Zensur« bezeichnet. Parallel mehren sich die Versuche, alternative mediale Ökosysteme neben den dominanten Plattformen aufzubauen und dauerhaft zu verankern.18

Die Etablierung einer rechtskonservativen Gegenöffentlichkeit ist auch deshalb besorgniserregend, weil in der Folge unterschiedliche Teile der Wählerschaft auf teilweise diametral entgegengesetzte Wissensstände zurückgreifen. Die US-amerikanische Gesellschaft verliert damit die gemeinsame Grundlage für die öffentliche Debatte und die Meinungsbildung.

Es ist daher nicht überraschend, dass sich das Vertrauen der Bevölkerung in die Medien je nach parteipolitischer Zuordnung stark unterscheidet. 2020 gaben 73 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Demokratischen Partei an, dass sie »den Massenmedien« vertrauen; bei der Republikanischen Partei waren es gerade einmal 10 Prozent.19

Ausblick und Schlussfolgerungen

Der Wandel des Mediensystems der USA schreitet rasant voran. An unterschiedlichen Punkten dieses Prozesses wird deutlich, dass neue gesellschaftliche Verhandlungsprozesse und staatliche Regulierungsmaßnahmen dringend nötig wären, um die Grundlagen für demokratische Willensbildung zu erhalten. Die zunehmende Verbreitung von Desinformationen und Verschwörungsnarrativen hat in einzelnen Fällen zuletzt zu einem Umdenken geführt, infolgedessen Plattformen wie Twitter, Facebook oder YouTube eine aktivere Rolle beim Sperren und Entfernen von Inhalten und Nutzerprofilen übernommen haben.

Absichtlich lax gehaltene Regularien, wie etwa Abschnitt 230 des Communication Decency Act, der vorsieht, dass Anbieter nicht für die Inhalte Dritter auf ihren Plattformen haftbar gemacht werden, sind von Politikerinnen und Politikern sowohl der Demokratischen als auch der Republikanischen Partei zuletzt immer öfter kritisiert worden. Hier könnte sich mittelfristig ein gesamtgesellschaftliches Umdenken abzeichnen, das Auswirkungen auch über die USA hinaus haben dürfte.

Dennoch sind in Anbetracht der starken parteipolitischen Polarisierung im Kongress wohl kaum einschneidende Gesetzesänderungen oder -novellierungen zu erwarten, die den Mediensektor neu ordnen würden, etwa in Form einer grundlegenden Überarbeitung des Kartellrechts. Solange aber eine solche Reform ausbleibt, ist mit einem weiteren Voranschreiten der beschriebenen Konsolidierungsprozesse zu rechnen. Ebenso zeigt sich, dass die Möglichkeiten von immer präziseren Algorithmen und der Methoden des sogenannten Microtargetings für die Medienanbieter Anreize schaffen, die auf eine fortwährende Fragmentierung des Informationsangebots im US-Mediensystem hinauslaufen dürften.

Für den transatlantischen Dialog bedeutet dies, dass Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf beiden Seiten des Atlantiks sich der strukturell bedingten Ursachen der gegenwärtigen Probleme im Mediensektor bewusst werden sollten, aber auch der Tatsache, dass diese nicht ausschließlich auf technologischen Wandel zurückzuführen sind. Gerade in Bezug auf die Politik gegenüber den mittlerweile global agierenden Plattformen wird es von zentraler Bedeutung sein, Regularien aufeinander abzustimmen. Das Ziel dabei sollte sein, mit Blick auf die jeweiligen Auswirkungen derartiger Interventionen voneinander zu lernen.

Europa und die USA müssen gemeinsam neue Instrumente erproben, die geeignet sind, das Verbreiten von »Hate Speech« und gezielter Desinformationen einzudämmen.

Zudem wird es erforderlich sein, in einen offenen Dialog einzutreten und sich abzustimmen, um den Konsolidierungstendenzen des neuen Mediensektors Grenzen zu setzen und dadurch auf lokaler und nationaler Ebene wieder überparteiliche und allgemein verfügbare Nachrichtenangebote zu gewährleisten. Aus deutscher und europäischer Sicht dürfte zum Beispiel konkret von Interesse sein, wie sich Entscheidungen der US-amerikanischen Federal Communications Commission in Bezug auf die Netzneutralität auswirken. Ein weiteres Feld für ein koordiniertes Vorgehen im transatlantischen Rahmen könnten in Zukunft Initiativen im Bereich der kartellrechtlichen Gesetzgebung sein.

Europa und die USA müssen darüber hinaus gemeinsam neue Instrumente erproben, die – auch über Ländergrenzen oder den Atlantik hinweg – geeignet sind, das Verbreiten von »Hate Speech« und gezielter Desinformationen durch ideologisch extreme Netzwerke oder im Bereich der Wahlkampfbeeinflussung einzudämmen. Auf US-amerikanischer Seite könnte in diesem Zusammenhang etwa Interesse an den mittel- und langfristigen Folgen des deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) bestehen.

Eine Hauptschwierigkeit bei derartigen Abstimmungsprozessen wird sicherlich auch die starke parteipolitische Polarisierung in den USA sein. Dies gilt insbesondere, wenn Regulierung als ein Angriff auf die verfassungsrechtlichen Grundpfeiler der »Free Speech« oder als Bevorteilung eines bestimmten politischen Lagers gedeutet werden kann.

Ebenso werden gesellschaftliche Aushandlungsprozesse in den USA momentan von der starken Fragmentierung öffentlicher Debatten erschwert. Dabei ist eine zunehmende Konzentration ökonomischer und politischer Macht gerade bei jenen Plattformen und Medienkonglomeraten auszumachen, die in Sektoren aktiv sind, wo eine strengere Regulierung wohl am nötigsten wäre.

Die Folgen des Klimawandels sind auch in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren immer deutlicher hervorgetreten. 22 Extremwetterereignisse und Schäden in Höhe von geschätzt 95 Milliarden US-Dollar markierten 2020 einen neuen Höchststand.1 Dennoch stellte die US-Regierung unter Donald Trump den menschengemachten Klimawandel infrage und stoppte die politischen Bemühungen um den Klimaschutz. Vorgänger Barack Obama hatte die klimapolitischen Maßnahmen bis 2016 auf ein bis dahin nicht dagewesenes Niveau verstärkt. Der neue US-Präsident Joseph Biden nimmt die Klimaagenda seines Vorvorgängers wieder auf und schraubt die Ambitionen sogar noch höher.2 Damit trägt Biden der Tatsache Rechnung, dass auch ein großflächiges und mit natürlichen Ressourcen üppig ausgestattetes Land wie die USA zunehmend den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist.

Wie aber die in den USA fortbestehende Klimawandelskepsis zeigt, reichen Daten und Fakten nicht, um im Kongress die notwendigen Mehrheiten für eine dauerhaft angelegte Klimaschutzgesetzgebung zu schaffen. Die Kosten der Klimapolitik könnten daher auch in politischer Hinsicht weiter steigen. Jeder Schritt zu mehr Klimaschutz birgt in den USA das Risiko für eine politisch motivierte Gegenreaktion. Da Klimaschutzmaßnahmen von konservativen Politikern und ihren Wählerinnen und Wählern als ideologisch intendiert betrachtet werden, kann mit jedem Wechsel der Präsidentschaft auch ein Kurswechsel in der Klimapolitik einhergehen. Diese Situation wird weiterhin auf das internationale Engagement für die Klimaagenda ausstrahlen.

Die wirtschaftlichen und sozialen Kosten

Die Kosten des Klimawandels sind in den USA in den letzten zehn Jahren gestiegen.3 Auswertungen der Jahre 1963–2016 zeigen, dass sich 48 der US-Bundesstaaten im Durchschnitt stärker erwärmt haben als der globale Durchschnitt.4 Schon mit der Verabschiedung des Global Change Research Act 1990 durch den Kongress begannen die USA, die nationalen Folgen des Klimawandels im Rahmen eines National Climate Assessment (NCA) zu bewerten, das alle vier Jahre durchgeführt wird. Der Kongress erhält jährliche Analysen, an denen 13 Bundesbehörden beteiligt sind.

Der fünfte NCA-Report ist 2023 fällig. Der zuletzt veröffentlichte NCA-Bericht5 aus dem Jahr 2018 betont die wachsenden Risiken des Klimawandels quer über die US-Gesellschaft und US-Wirtschaft hinweg. Zu den wirtschaftlichen Risiken gehören eine Steigerung der Infrastrukturschäden, der Schäden für Privateigentum, für die Landwirtschaft und den Tourismus sowie eine sinkende Arbeitsproduktivität.6

Das Ausmaß der künftigen finanziellen Verluste wird von der tatsächlichen Veränderung der globalen Durchschnittstemperatur abhängen. Schätzungen zufolge muss die US-Wirtschaft bis zum Ende dieses Jahrhunderts mit Einbußen zwischen 0,5 bis 2 Prozent des jährlichen BIP bei 2 Grad bzw. 4 Grad globaler Erwärmung rechnen.7 Eine Studie, die die Effekte zweier Klimaszenarien – bei 2,8 Grad und bei 4,5 Grad Erwärmung – für 22 US-Wirtschaftssektoren untersucht, kommt zu dem Schluss, dass sich die Differenz der Wohlstandsverluste zwischen diesen beiden Szenarien jährlich auf 224 Milliarden US‑Dollar bis 2090 beläuft.8

Menschen mit niedrigem Einkommen werden in den USA künftig viel stärker von Extremwetter betroffen sein.

Die Folgen der Klimaveränderungen sind zudem unterschiedlich über die sozialen Schichten hinweg verteilt, so dass der Klimawandel ein weiterer Treiber für die wachsende sozioökonomische Ungleichheit in den USA ist.9 Menschen mit niedrigem Einkommen werden künftig viel stärker von Extremwetter betroffen sein, da ihnen die Mittel für Vorsorge und den Umgang mit den Schäden fehlen. Die Brookings Institution kommt in einer Zusammenfassung ihrer Klimaszenarien, die bis zum Ende dieses Jahrhunderts reichen, zu dem Ergebnis, dass jene 20 Prozent der US-Landkreise, die am unteren Ende der wirtschaftlichen Leistungskraft rangieren, die größten Klimaschäden erleiden werden.10

Besonders hebt der NCA hervor, dass durch die enge Verbindung zwischen den ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Klimaschäden die Verwundbarkeit der US-Bevölkerung steigen wird. Beispielsweise erlebt der Südwesten der USA, der gegenwärtig ein hohes Bevölkerungswachstum in den Ballungsräumen verzeichnet, gleichzeitig eine starke Abnahme der Wasserressourcen aufgrund von Dürren und Wüstenbildung und eine Zunahme von Waldbränden. Zudem liegen Teile der wirtschaftlichen Zentren Kaliforniens an den Küsten oft nur knapp über dem Meeresspiegel: Auf diese Gebiete, die 2014 Heimat für über eine halbe Million Menschen waren, entfiel im gleichen Jahr eine Wirtschaftsleistung von 42 Milliarden US-Dollar. 2023, wenn der fünfte NCA-Bericht erscheint, werden diese Zahlen vermutlich weit höher liegen.

Im Jahr 2007 hatte der Oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass der Ausstoß von CO2 und weiteren Treibhausgasen von der Environmental Protection Agency (EPA) auf Basis des Clean Air Act (1970) reguliert werden darf, da es sich um Stoffe handele, die die Luft verschmutzen und die öffentliche Gesundheit gefährden. Die EPA kann daher auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Klimaforschung konkrete Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg bringen.

Die Obama-Regierung hatte 2009 erstmals verfügt, dass US-Behörden die sogenannten sozialen Kosten – gemeint sind Wohlfahrtsverluste – von Treibhausgasemissionen in ihre Regulierungsbewertung einbeziehen sollen. Dafür wurde eine Interinstitutionelle Arbeitsgruppe (Interagency Working Group, IWG) eingesetzt. Die Trump-Administration hatte die IWG aufgelöst und die EPA hatte zuletzt Klimawandelkosten von nur einem Dollar pro Tonne CO2 berechnet. Die IWG hat ihre Arbeit nun unter der neuen US‑Administration wiederaufgenommen.11

Die IWG ermittelt die Schäden durch CO2-Emissionen (Social Cost of Carbon, SCC) und weitere Klimagase, indem sie die potentiellen künftigen Klimafolgen für die menschliche Gesundheit, landwirtschaftliche Nettoerträge, die Ökosysteme und das Risiko für katastrophale Wetterereignisse kalkuliert und diese monetarisiert. Die SCC sind von vielen Berechnungsannahmen abhängig und unterliegen daher auch gewissen Spannweiten.

Im Jahr 2016 hatte die IWG ermittelt, dass jede zusätzliche Tonne CO2, die in die Atmosphäre gelangt, Schäden in Höhe von 62 US-Dollar für die US‑amerikanische Volkswirtschaft verursacht. In der Diskussion über die Methodik dieser Vorhersagen und angesichts der inzwischen stark gestiegenen Klimarisiken weisen Expertinnen und Experten darauf hin, dass dieser Betrag zu niedrig angesetzt ist.12 Im Februar 2021 hat die IWG einen neuen Bericht vorgelegt. In Anlehnung an die Berechnungen der Arbeitsgruppe in der Obama-Ära wurde der Wert vorläufig mit 51 Dollar pro Tonne CO2 für 2020 veranschlagt.13 Bis 2050 könnte er je nach Wahl der Diskontrate und Berücksichtigung weiterer Faktoren ein Vielfaches betragen.14

Klimawandel als Frage der nationalen Sicherheit

Die NCA hat in ihren Berichten vorweggenommen, dass mit dem Klimawandel Versorgungsrisiken unter anderem in den Bereichen Ernährung, Wasser und Infrastrukturen verknüpft sind, die für die USA sicherheitspolitisch relevante Kaskaden auslösen können. Insbesondere das Abschmelzen des Eises in der Arktis betrifft die USA.

Bereits 2007 stufte eine Gruppe von ehemaligen US-Generälen den Klimawandel erstmals als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA ein.15 Die US-Sicherheitskreise haben längst erkannt, dass sie der Arktis geopolitisch mehr Aufmerksamkeit widmen und stärker in den Schutz der Seewege und Ressourcen im hohen Norden investieren müssen, denn dort geht es um militärische Präsenz und wirtschaftliche Interessen. Nach Ansicht von US-Expertinnen und ‑Experten sind Russland und China den USA diesbezüglich in der Region weit voraus. Washington drängt deshalb auf einen sicherheitspolitischen Dialog über die jeweiligen Interessen. Neben den Fragen, ob die US-Regierung in der Arktis zügig in neue Stützpunkte investiert, Seehäfen ausbaut und mehr Eisbrecher anschafft, sind auch die möglichen Folgen dieser Aktivitäten für die Umwelt in der ökologisch sensiblen Region zunehmend Gegenstand der nationalen Debatte.

Die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels werden vom Pentagon fortlaufend analysiert. In seinem Bericht von 2015 über klimabedingte Risiken kündigte das Verteidigungsministerium an, dass es die Klimaauswirkungen in seine Planungszyklen integrieren und regelmäßige Schwachstellenanalysen durchführen wird.16

Die USA werden die vom Klimawandel ausgehenden Sicherheitsrisiken künftig ungeachtet der Mehrheitsverhältnisse im Kongress berücksichtigen.

Hochrangige Verteidigungsexpertinnen und Verteidigungsexperten in der Trump-Regierung setzten diesen pragmatischen Ansatz fort. Der von Trump unterzeichnete National Defense Authorization Act 2019 befasste sich auch mit dem Thema Militäranlagen in der Arktis.17 Es ist daher davon auszugehen, dass die USA die vom Klimawandel ausgehenden Risiken in der Verteidigungspolitik in Zukunft unabhängig von den aktuellen Regierungsmehrheiten im Kongress dauerhaft berücksichtigen werden.

Dagegen wird es weiterhin von der jeweils regierenden Partei in Washington abhängen, ob die Erkenntnisse über klimabedingt erhöhte Bedrohungen für die nationale Sicherheit zu einer intensiveren Abstimmung in internationalen Prozessen, beispielsweise im Arktischen Rat oder dem UN-Sicherheitsrat, führen werden. Die Republikaner stehen im Gegensatz zur Demokratischen Partei dem internationalen Klimaengagement der USA bekanntlich kritisch oder sogar ablehnend gegenüber.18

In weiten Teilen der US-Bevölkerung ist die Akzeptanz für klimapolitische Maßnahmen, die aus internationalen Verhandlungen hervorgehen, gering oder nicht vorhanden.

Die politischen Kosten der US‑Klimapolitik

In weiten Teilen der US-Bevölkerung und im Kongress ist die Akzeptanz für klimapolitische Maßnahmen, die aus internationalen Verhandlungen hervorgehen, gering oder nicht vorhanden. Das Klimathema ist über die Jahre zum Spielball der polarisierenden Kräfte in den USA geworden.19 Viele Ansätze, die Emissionen zu senken, greifen die Grundfesten des American Way of Life an. Wissenschaftliche Erkenntnisse lassen sich daher leicht politisch neutralisieren.

Die Leugnung des Klimawandels – eine durch die US-Ölindustrie mit angefachte Infragestellung und Politisierung der naturwissenschaftlichen Befunde – fand und findet besonders in den konservativen Reihen und in den sozialen Netzwerken der Verschwörungstheoretiker Anklang. Auch die mediale Bearbeitung bzw. Nichtbearbeitung dieses Themas erklärt diese Spaltung.20

Lange haben politische Kräfte und die Vertreter der fossilen Industrien davon profitiert, dass die US-Bevölkerung kaum von greifbaren Folgen des Klimawandels betroffen war. Inzwischen lassen sich aber die vermehrten Feuersbrünste in Kalifornien, eisige Winter wie zuletzt in Texas, Oklahoma und weiteren Staaten und immer heftigere Wirbelstürme kaum noch als hinzunehmende Naturphänomene abtun.21

Zudem sind diese Auswirkungen des Klimawandels und damit die durch ihn verursachten Kosten in den USA regional sehr ungleich verteilt. Viele Bundesstaaten, vor allem an den beiden Küsten, haben mitgezogen, als die Obama-Regierung ihre klimapolitische Agenda vorantrieb. Aus der Ungleichheit sowohl beim Klimaschutz als auch bei der Klimaanpassung ergeben sich Konflikte zwischen den Bundesstaaten bzw. zwischen den Bundesstaaten und Washington.

Die energiepolitischen Reformen, die die Biden-Administration nun ins Visier nimmt, betreffen wichtige Wirtschaftszweige wie das »Fracking« von Gas und Öl, den Kohleabbau und die Kohleverstromung. An diesen Branchen hängen gerade in strukturschwächeren Teilen des Landes viele Arbeitsplätze, was auch demokratische Gouverneurinnen und Gouverneure unter Druck setzt.

Schließlich werden an dieser Industrie weiterhin auch geopolitische Bestrebungen hängen, unter anderem das Ziel einer Unabhängigkeit von internationalen Öl- und Gasmärkten und Exportinteressen. Eine US-Klimapolitik wird hier wohl nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn technologische Lösungen vorankommen, die dabei helfen, diese Konflikte aufzulösen.

Ausblick

Die Auswirkungen des Klimawandels für die Bevölkerung und die Wirtschaft in den USA werden in den nächsten Jahren noch spürbarer werden. Vor allem die ökonomischen Kosten der Erderwärmung könnten dazu beitragen, dass politische Kehrtwenden nach Wahlen in den USA in der Zukunft weniger extrem ausfallen, da radikale Kurswechsel den Wählerinnen und Wählern schwerer zu vermitteln sein werden.

Wie die USA mit den Klimafolgen umgehen, wird dennoch weiterhin davon abhängen, welcher Partei der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin im Weißen Haus angehört, wie sich die jeweiligen Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress gestalten und ob sich die gesellschaftliche Spaltung weiter vergrößern oder verringern wird. Letztlich werden ökonomische Faktoren in den USA den Ausschlag geben, ob sich Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen verstetigen lassen: Wohlstandsparameter, die Zahl der Arbeitsplätze, das wirtschaftliche Potential und die Technologieführerschaft des Landes.

Mit Joe Biden im Weißen Haus bzw. einer demokratischen Administration wird die Europäische Union die internationale Klimakooperation im Rahmen der Vereinten Nationen vorantreiben können. Wenn jedoch in vier oder acht Jahren ein politischer Wechsel in Washington ansteht, könnte das Thema im transatlantischen Austausch wieder deutlich konfliktbeladener werden. Auf längere Sicht verlöre zudem das US-Engagement in der Klimapolitik an Glaubwürdigkeit. Die EU kann also mittelfristig nicht auf Kontinuität in der Kooperation mit den USA setzen, sondern könnte wiederholt gezwungen sein, die internationale Klimaagenda an den USA vorbei voranzubringen. Als Partner in den USA bieten sich deshalb auch jene Akteure an, die dem Thema dauerhaft verpflichtet sind, seien es einzelne Bundesstaaten, Städte, Unternehmen, soziale Bewegungen oder die sicherheitspolitischen Kreise.

Stormy-Annika Mildner / Claudia Schmucker

Die US-Wirtschaft bis 2030: Der Strukturwandel bleibt ungebrochen

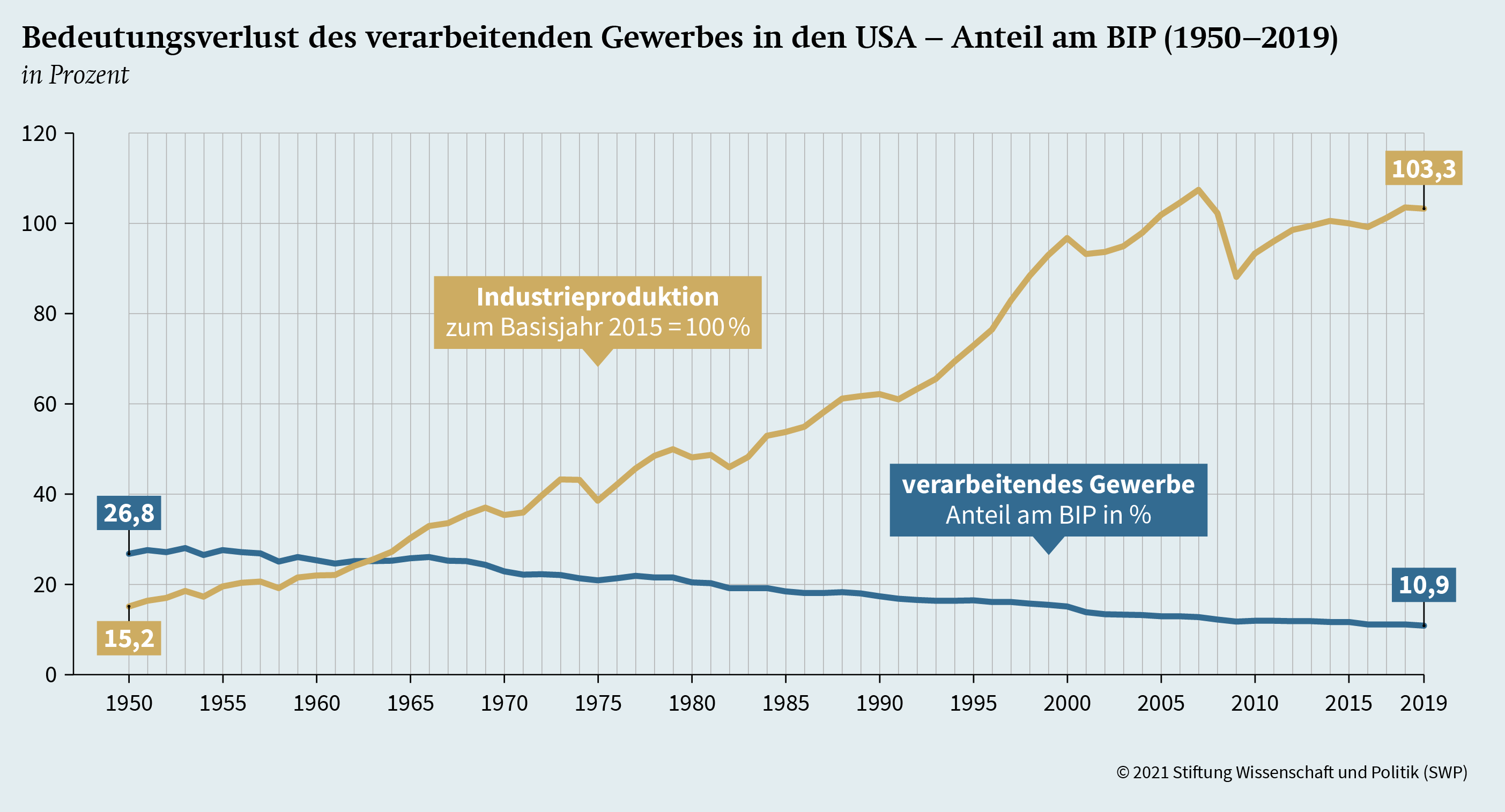

Die Wirtschaft der USA befindet sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem fundamentalen Strukturwandel: Während der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Wirtschaftsleistung der USA kontinuierlich sinkt, wird der Dienstleistungssektor immer wichtiger. Die durch die Covid‑19-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise, deren Überwindung noch Jahre dauern wird, dürfte an diesem Trend nichts ändern, selbst wenn der Dienstleistungssektor durch die Pandemie besonders hart getroffen ist. Auch die Wirtschaftspläne des 46. Präsidenten der USA, Joseph Biden, werden den Strukturwandel nicht aufhalten.

Um eine Trendwende zu erreichen, in deren Folge das verarbeitende Gewerbe in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder bedeutender für die Wirtschaftsleistung würde, wären massive Investitionen in Infrastruktur und Bildung notwendig. Diese Mittel aufzubringen wird schwierig, zum einen weil der Kongress tief gespalten, zum anderen weil das Land hoch verschuldet ist. Aufgrund der Pandemie sind die Schulden noch einmal sprunghaft gestiegen.

Dies ist besonders problematisch, da die USA vor einer weiteren großen Herausforderung stehen: der Digitalisierung. Zwar bietet diese auf der einen Seite viele Chancen, die Produktivität zu steigern und höhere Einkommen und neue Tätigkeitsprofile zu generieren. Auf der anderen Seite birgt sie aber auch das Risiko, dass in großem Umfang Arbeitsplätze verloren gehen und die Einkommensungleichheit weiter steigt.1

Vom verarbeitenden Gewerbe zum Dienstleistungssektor

Die USA sind eine postindustrielle Dienstleistungsgesellschaft. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte sich zwar vorgenommen, den Trend der Deindustrialisierung aufzuhalten; gelungen ist ihm dies jedoch nicht.

Im Jahr 1950 erwirtschaftete das verarbeitende Gewerbe laut dem Bureau of Economic Analysis (BEA) 26,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 1975 waren es rund 21 Prozent (siehe Grafik 5, S. 28). Im Jahr 2019 trug das verarbeitende Gewerbe nach BEA-Angaben nur noch 10,9 Prozent zum BIP der USA bei, der Dienstleistungssektor hingegen 68,8 Prozent, die Landwirtschaft lediglich 0,8 Prozent (Sonstiges: Bergbau, Baugewerbe, Versorgungseinheiten). Im Dienstleistungssektor haben vor allem Finanz-, Versicherungs- und Immobiliendienstleistungen mit 21,2 Prozent des BIP einen hohen Anteil, gefolgt von Informationsdienstleistungen mit 5,3 Prozent des BIP.2

Diese Zahlen bedeuten indes nicht, dass das verarbeitende Gewerbe schrumpft. Die Industrieproduktion betrug (wenn man 2015 als Basisjahr = 100 heranzieht) 1950 15,2 Prozent, 1974 43,2 Prozent und 2019 103,3 Prozent.3 Der Dienstleistungssektor wächst jedoch schneller und macht somit einen immer größeren Teil der Volkswirtschaft aus.

Gleichzeitig ist seit den 1940er Jahren der Anteil der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe an der Gesamtwirtschaft stetig gesunken, von 38 Prozent auf 11 bis 12 Prozent Anfang der 2000er Jahre. 2019 waren 7,9 Prozent der US-Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe tätig, im Dienstleistungssektor dagegen 80,3 Prozent. Während Trumps Amtszeit ging der Anteil der Industriearbeitsplätze an der Gesamtwirtschaft weiter zurück, von 8,5 Prozent (2017) auf 8,4 Prozent (Anfang 2020). Das Bureau of Labor Statistics (BLS) rechnet damit, dass der Anteil der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe bis 2029 weiter auf 7,3 Prozent sinken wird.

|

Quellen: Bureau of Economic Analysis, Industry Economic Account Data: GDP by Industry, 20.9.2020, <https://apps.bea.gov/iTable/ iTable.cfm?reqid=150&step=2&isuri=1&categories=ugdpxind> (Zugriff am 5.1.2021); Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Industrial Production (Indicator), 12.2.2021, <https://data.oecd.org/industry/industrial-production.htm> (Zugriff am 12.2.2021). |

Anders als in weiten Teilen des verarbeitenden Gewerbes verfügen die USA im digitalen Bereich über hohe Innovationskraft und einen kompetitiven Vorteil gegenüber anderen Ländern. Die digitale Wirtschaft umfasst nach Definition des BEA digitale Waren und Dienstleistungen sowie E-Commerce; 2018 machte sie nach Angaben des Amtes 9 Prozent des BIP beziehungsweise 1,8 Billionen US-Dollar aus. Zwischen 2005 und 2018 belief sich ihr jährliches Wachstum auf 6,8 Prozent und übertraf damit das gesamte durchschnittliche US-Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent.4

Es ist davon auszugehen, dass die USA ihren komparativen Vorteil in der Digitalwirtschaft bis 2030 halten werden. Allerdings wird der Technologiewettbewerb international schärfer und andere Staaten werden aufholen, nicht zuletzt China. Zudem könnte sich der hohe Konzentrationsgrad – der Digitalsektor wird von einzelnen großen Konzernen dominiert – als Achillesferse erweisen, weil der mangelnde Wettbewerb die Innovationskraft schwächen kann.

Der beschriebene Strukturwandel in den USA wurde vor allem durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien bedingt (Digitalisierung), die den massiven Ausbau des Dienstleistungssektors erst ermöglicht haben, insbesondere der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Automatisierung und Digitalisierung haben überdies dazu geführt, dass die Produktivität im verarbeitenden Gewerbe beträchtlich gestiegen ist: Von 1978 bis 2019 nahm die Arbeitsproduktivität auf diesem Gebiet im Jahresdurchschnitt um 2,5 Prozent zu.5 Eine höhere Produktivität bedeutet höhere Löhne, aber auch weniger Nachfrage nach Arbeitskräften im verarbeitenden Gewerbe. Daneben ist dieser Sektor einem immer größeren internationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt – mit der Folge, dass arbeitsintensive Produktionsprozesse in Länder mit niedrigerem Lohnniveau verlagert wurden, namentlich in Asien. Auf der anderen Seite sind Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor im Durchschnitt weniger gut bezahlt als im verarbeitenden Gewerbe.

Die Politik wird den Strukturwandel nicht aufhalten können

Um den Trend zur Deindustrialisierung aufzuhalten, wären erhebliche Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Forschung und Entwicklung notwendig. Ebenso erfordert der Umgang mit der Digitalisierung und ihren negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hohe staatliche Investitionen.

Die American Society of Civil Engineers (ASCE) attestiert den USA eine Lücke in der Infrastrukturfinanzierung in Höhe von rund 2 Billionen US-Dollar im Zeitraum 2016 bis 2025.6 Auch im Bildungssektor haben die USA ein gravierendes Defizit. In der Rangliste der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) landen sie nur im Mittelfeld. Gerade das verarbeitende Gewerbe steht daher vor einer wachsenden Qualifikationslücke. Bis 2028 werden 4,6 Millionen Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe zu besetzen sein; 2,4 Millionen Stellen könnten wegen des Mangels an ausgebildeten Fachkräften unbesetzt bleiben.7

Mit seinem »Made in All of America«-Plan will Joe Biden mindestens 5 Millionen Industriearbeitsplätze schaffen.

Unter dem Motto »Build back better« will Joe Biden die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wiederaufbauen und umstrukturieren. Er will die industrielle Basis der USA fördern und in Bildung und Infrastruktur investieren, ferner die Mittelschicht stärken, die zunehmende Einkommensungleichheit bekämpfen und mit seinem »Made in All of America«-Plan mindestens 5 Millionen Industriearbeitsplätze schaffen. Außerdem plant Biden größere Investitionen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen inklusive der dafür nötigen Infrastruktur, wodurch über 1 Million Arbeitsplätze in der heimischen Automobilindustrie entstehen sollen. Schließlich will er massiv in den Klimaschutz und entsprechende Infrastruktur investieren.8

Es ist jedoch fraglich, ob diese Stärkung – vor allem des verarbeitenden Gewerbes – in den nächsten fünf bis zehn Jahren tatsächlich umgesetzt werden kann. Sowohl politisch als auch gesellschaftlich sind die USA heute tiefer gespalten als vor der Amtsübernahme Trumps.9

Überdies wird der fiskalpolitische Spielraum der Regierung in den kommenden Jahren spürbar eingeschränkt sein. Für 2030 erwartet das Congressional Budget Office (CBO) einen Fehlbetrag zwischen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von immer noch 5,3 Prozent. Laut CBO wird die Staatsschuld bis 2030 auf 109 Prozent des BIP ansteigen.10

Sozioökonomische und politische Folgen des Trends in den USA

Die beschriebenen Wirtschaftstrends tragen wesentlich dazu bei, dass sich die Einkommensschere in den USA öffnet und nicht damit zu rechnen ist, dass sie sich bis 2030 wieder schließen wird.11

Darüber hinaus ist von einer weiteren Zunahme der privaten Verschuldung auszugehen. Der Federal Reserve Bank of New York zufolge lag die Gesamtverschuldung privater Haushalte im zweiten Quartal 2020 bei 14,27 Billionen US-Dollar und damit weit über dem letzten Höchststand von 12,68 Billionen US‑Dollar (3. Quartal 2008) während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007–2011. Der größte Teil dieser Schuldenlast entfällt auf Hypotheken, allerdings wächst auch diejenige aufgrund von Studienkrediten.12 Der Spielraum für private Bildungsinvestitionen ist somit begrenzt. Diese sind jedoch notwendig, damit die Bevölkerung mit den von der Digitalisierung ausgelösten Veränderungen am Arbeitsmarkt mithalten kann.

Die Digitalisierung wird in den nächsten zehn Jahren tiefgreifende Veränderungen bewirken. Maschinen oder Roboter werden viele Arbeitsprozesse übernehmen, die durch kognitive oder manuelle Routine gekennzeichnet sind. Von der Automatisierung werden nicht nur ungelernte Arbeitskräfte oder Arbeiterinnen und Arbeiter mit geringer Qualifikation betroffen sein. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz dringt die Automatisierung gleichermaßen in Bereiche vor, die bisher der besser qualifizierten Mittelschicht vorbehalten waren. In der Folge werden gut bezahlte Arbeitsplätze wegfallen. Zwar werden durch neue Technologien auch Arbeitsplätze entstehen; diese werden aber neue Fähigkeiten verlangen, weshalb sich die Anforderungen an Aus- und Weiterbildung ändern werden.13

Die Digitalisierung kann zudem langfristig die regionalen Disparitäten in den USA noch vergrößern. Geografisch gesehen findet die Digitalisierung überall im Land statt, sie verläuft jedoch regional ungleichmäßig. Unterschiede finden sich dabei nicht nur zwischen urbanen und ländlichen Gebieten. Eine Studie der Brookings Institution stellt fest, dass urbane Gebiete sich untereinander erheblich unterscheiden, je nachdem, wie früh und stark sie in die Digitalisierung investiert haben. Bundesstaaten mit einer hohen digitalen Durchdringung weisen ein höheres Medianeinkommen auf.14

Die strukturellen Verschiebungen in der Wirtschaft haben unmittelbare politische Folgen in den USA.

Die strukturellen Verschiebungen in der US-Wirtschaft haben unmittelbare politische Folgen in den USA. Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 konnte Donald Trump insbesondere im sogenannten Rust Belt (Rostgürtel), beispielsweise in Pennsylvania, Michigan und Ohio, mit dem Versprechen punkten, das verarbeitende Gewerbe zurück in die USA zu holen. Die Enttäuschung über Trumps Politik verhalf Joe Biden 2020 in mehreren dieser Bundesstaaten zu einem knappen Sieg. So verbesserte Biden vor allem das Ergebnis in den Vorstadtbezirken, was ihm half, die Rust-Belt-Staaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin zurückzugewinnen. Es ermöglichte ihm zusätzlich, die Staaten Georgia und Arizona zu gewinnen.

Trotz alledem bleibt der Rückhalt für Trump im Rust Belt groß. Dies zeigt: Nicht nur die steigende Einkommensungleichheit, sondern auch die ebenfalls durch den wirtschaftlichen Strukturwandel forcierten regionalen Disparitäten könnten die gesellschaftliche Spaltung in den USA weiter zementieren.

Folgen des Wirtschaftstrends für die internationale Rolle der USA

Seit Jahrzehnten sinkt der Anteil der USA am globalen BIP und an den weltweiten Handels- und Investitionsströmen, während der Wettbewerb gerade aus Asien schärfer wird. Die wirtschaftliche Hegemonialstellung der USA und ihre Wettbewerbsfähigkeit geraten immer mehr unter Druck. Nicht nur Präsident Biden, auch die ihm folgenden Präsidenten werden daher in den nächsten Jahren verstärkt gegen unfaire Handelspraktiken im Ausland vorgehen und die Interessen der USA rigoros einfordern, um die eigene Wirtschaft zu unterstützen – und dabei insbesondere das verarbeitende Gewerbe.

Entsprechend ist damit zu rechnen, dass die US-(Außen-)Wirtschaftspolitik künftig protektionistische Elemente enthalten wird. Dazu gehört vor allem, US‑amerikanische Firmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge mittels »Buy American«-Regeln bevorzugt zu behandeln. Darüber hinaus wird es möglicherweise Steuererlasse für Unternehmen geben, die ihre Produktion in die USA (zurück-)verlagern, ebenso Strafsteuern für solche, die ihre Produktion ins Ausland verlegen.

Diese Reregionalisierung bzw. Renationalisierung von Investitionen zur Stärkung des verarbeitenden Gewerbes wird über die Biden-Präsidentschaft hinaus fortdauern und den Handel und die globalen Wertschöpfungsketten nachhaltig beeinflussen. Desgleichen werden Zölle und handelspolitische Schutzinstrumente weiterhin Bestandteil des Arsenals der US-Handelspolitik sein. Diese Maßnahmen werden nicht nur wirtschaftliche Rivalen wie China treffen,15 sondern auch Verbündete wie die EU.

Gerade hinsichtlich des Digitalsektors steht zu erwarten, dass die US-Regierungen in den nächsten zehn Jahren versuchen werden, den internationalen Vorsprung der USA zu bewahren. Die Trump-Administration beabsichtigte, eine größere Autonomie ihres Landes im ICT-Bereich (Information and Communications Technology) zu schaffen und Chinas Streben nach technologischer Vormacht zu schwächen, indem die IT-Lieferketten neu gestaltet werden. Dieses Streben nach Autonomie wird anhalten und auch Folgen für den transatlantischen Handel nach sich ziehen.

Biden hat zwar Steuererhöhungen für die (digitale) Wirtschaft angekündigt. Den Vorstoß Europas – allen voran Frankreichs –, durch eine Digitalsteuer die Macht der Internetkonzerne und deren Gewinnverwendung ins Visier zu nehmen, werten beide Parteien im Kongress jedoch als Diskriminierung gegenüber US-Unternehmen. Hier zeichnen sich also langfristige neue Konflikte zwischen Amerika und Europa ab.